Punjab State Board PSEB 10th Class Science Book Solutions Chapter 6 जैव प्रक्रम Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Science Chapter 6 जैव प्रक्रम

PSEB 10th Class Science Guide जैव प्रक्रम Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है

(a) पोषण

(b) श्वसन

(c) उत्सर्जन

(d) परिवहन।

उत्तर-

(c) उत्सर्जन।

प्रश्न 2.

पादप में जाइलम उत्तरदायी है –

(a) जल का वहन

(b) भोजन का वहन

(c) अमीनो अम्ल का वहन

(d) ऑक्सीजन का वहन।

उत्तर-

(a) जल का वहन।

प्रश्न 3.

स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है –

(a) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल

(b) क्लोरोफिल

(c) सूर्य का प्रकाश

(d) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(d) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 4.

पायसवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है-

(a) कोशिकाद्रव्य

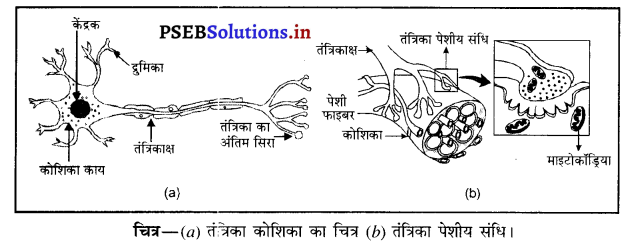

(b) माइटोकाँड्रिया

(c) हरित लवक

(d) केंद्रक।

उत्तर-

(b) माइटोकाँड्रिया।

प्रश्न 5.

हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है ? यह प्रक्रम कहाँ होता है ?

उत्तर-

उदर से प्राप्त अम्लीय और अधपची वसा का पाचन क्षुद्रांत्र में होता है। यह भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। इसे अग्नाशयी रस से लाइपेज़ प्राप्त हो जाता है। अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए पित्त रस इसे क्षारीय बनाता है। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिस कारण उस पर एंजाइम का कार्य कठिन हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी-छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशय से प्राप्त होने वाले अग्नाशयिक रस में इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज़ एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है जो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देती है।

प्रश्न 6.

भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है?

उत्तर-

लार का महत्त्व-भोजन के पाचन में लार की अति महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लार एक रस है जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियों से मुँह में उत्पन्न होता है। लार में एमिलेस नामक एक एंजाइम होता है जो मंड जटिल अणु को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है।

लार के प्रमुख कार्य हैं-

- यह मुख के खोल को साफ़ रखती है।

- यह मुख खोल में चिकनाई पैदा करती है जिससे चबाते समय रगड़ कम होती है।

- यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाती है।

- यह भोजन को पचाने में भी मदद करती है।

प्रश्न 7.

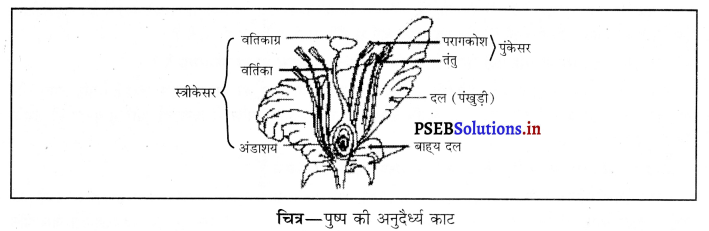

स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन-सी हैं और उनके उपोत्पाद क्या हैं ?

उत्तर-

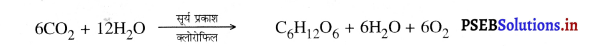

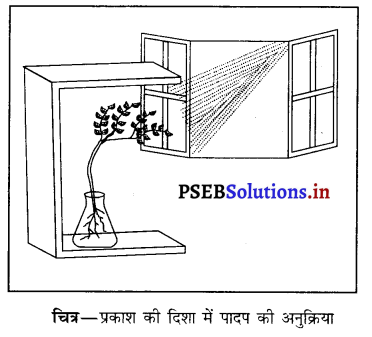

स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश-संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है।

स्वपोषी पोषण के आवश्यक परिस्थितियाँ हैं-सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उपोत्पाद पानी तथा ऑक्सीजन हैं।

प्रश्न 8.

वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है।

उत्तर-

वायवीय (Aerobic Respiration) और अवायवीय (Anaerobic Respiration) में अंतर –

| वायवीय श्वसन |

अवायवीय श्वसन |

| (1) वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। |

(1) अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। |

| (2) यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकाँड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। |

(2) यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है। |

| (3) इस क्रिया में ग्लूकोज़ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। |

(3) इस क्रिया में ग्लूकोज़ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। |

| (4) इस क्रिया से CO2 एवं H2O बनता है। |

(4) इस क्रिया में एल्कोहल एवं CO2 बनती है। |

| (5) इस क्रिया में ग्लूकोज़ के एक अणु में 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। |

(5) इस क्रिया में ग्लूकोज़ के एक अणु में 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। |

| (6) ग्लूकोज़ के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। |

(6) ग्लूकोज़ के अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। |

(7) इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखा सकते हैं-

C6H9O6 + 6O2, → 6CO2 + 6H2O + 673 kcal . |

(7) इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखा सकते हैं –

C6H9O6 → 2C2H5OH + 2 CO2 +21 kcal |

कुछ जीवों में अवायवीय श्वसन होता है, जैसे यीस्ट।

प्रश्न 9.

गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कृपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं?

उत्तर-

श्वसन तंत्र में फुफ्फुस के अंदर अनेक छोटी-छोटी नलियों का विभाजित रूप होता है जो अंत में गुब्बारों जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। यह एक सतह उपलब्ध करती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सके। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढांप सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बहुत विस्तृत जाल होता है। जब हम साँस अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है जिससे वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है। रक्त शरीर से लाई गई CO2 कूपिकाओं को दे देता है। कूपिका रक्त वाहिका का रक्त कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देती हैं।

प्रश्न 10.

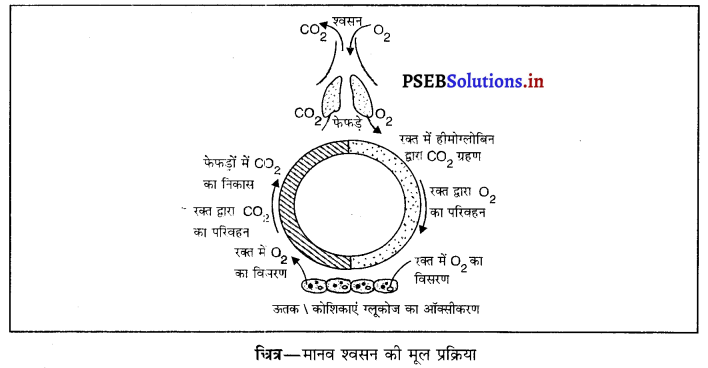

हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं ?

उत्तर-

हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता (anaemia) हो जाता है। हमें श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी जिस कारण हम शीघ्र थक जाएंगे। हमारा भार कम हो जाएगा। हमारा रंग पीला पड़ जाएगा। हम कमज़ोरी अनुभव करेंगे।

प्रश्न 11.

मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है?

उत्तर-

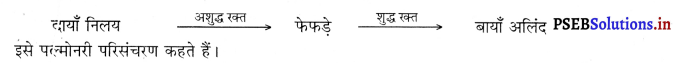

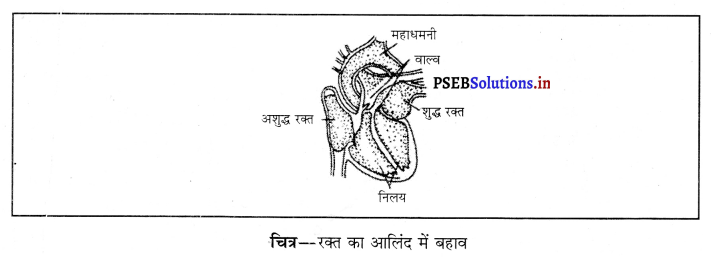

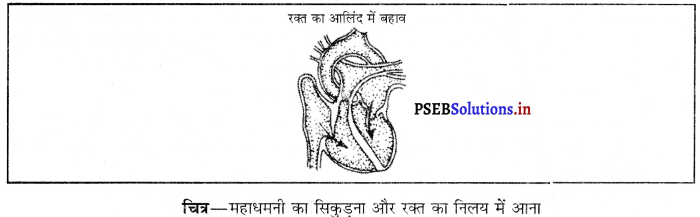

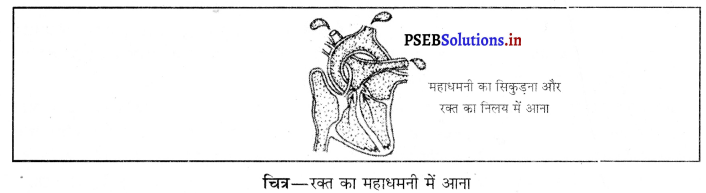

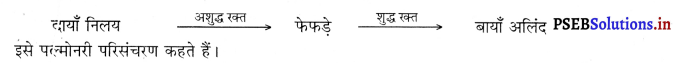

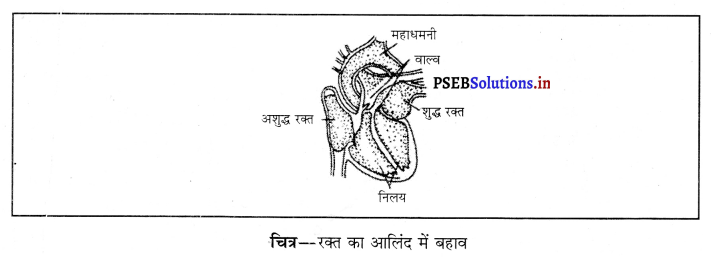

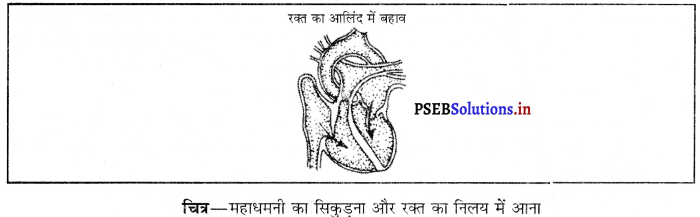

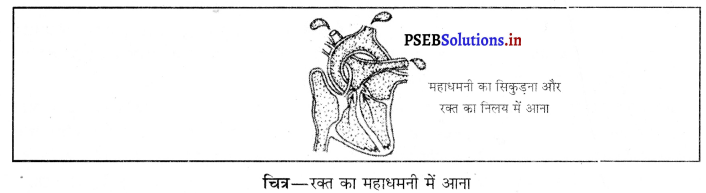

हृदय दो भागों में बंटा होता है। इस का दायाँ और बायाँ भाग ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को आपस में मिलने से रोकने में उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। जब एक ही चक्र में रुधिर दोबारा हृदय में जाता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है : ऑक्सीजन को प्राप्त कर रुधिर फुफ्फुस में आता है। इस रुधिर को प्राप्त करते समय हृदय में बायीं ओर स्थित कोष्ठ बायाँ आलिंद शिथिल रहता है। जब बायाँ निलय फैलता है, तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें चला जाता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बाँया निलय संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। जब दायाँ अलिंद फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है।

जैसे ही दायाँ आलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला दायों निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएँ निलय में भेज देता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। दोहरे परिसंचरण का संबंध रक्त परिवहन से है। परिवहन के समय रक्त दो बार हृदय से गुज़रता है। अशुद्ध रक्त दायें निलय से फेफड़ों में जाता है और शुद्ध होकर बायें आलिंद के पास आता है। दायाँ निलय अशुद्ध रक्त ।

शुद्ध होने के बाद रक्त दायें आलिंद से पूरे शरीर में चला जाता है और फिर अशुद्ध होकर बायें निलय में प्रवेश कर जाता है। इसे सिस्टेमिक परिसंचरण कहते हैं।

द्विगुण परिसंचरण को निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

दोहरे परिसंचरण के कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे शरीर का उचित तापमान बना रहता है।

आवश्यकता का कारण-हमारे हृदय में चार कोष्ठक होते हैं। इसी से सारे अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की प्राप्ति संभव हो पाती है जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसका तापमान बना रहता है।

प्रश्न 12.

जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है?

उत्तर-

जाइलम निर्जीव ऊतक हैं। ये जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुँचाते हैं। फ्लोएम सजीव ऊतक हैं। ये पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुँचाते हैं। जाइलम ऊपर की तरह गति करने में सहायक होते हैं और फ्लोएम नीचे की ओर गति कराते हैं।

प्रश्न 13.

फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु ( नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रिया विधि की तुलना कीजिए।

उत्तर –

| फुस्फुस में कूपिकाएँ |

वृक्क में वृक्काणु ( नेफ्रॉन) |

| (1) मानव शरीर में विद्यमान दोनों फेफड़ों में बहुत अधिक संख्या में कूपिकाएँ होती हैं। |

(1) मानव शरीर में वृक्क संख्या में दो होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। |

| (2) प्रत्येक कूपिका प्याले के आकार जैसी होती है। |

(2) प्रत्येक वृक्काणु महीन धागे की आकृति जैसा

होता है। |

| (3) कूपिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। |

(3) वृक्काणु के एक सिरे पर प्याले के आकार की

मैल्पीघियन सम्पुट विद्यमान होती है। |

| (4) कूपिका की दोनों दीवारों के बीच रुधिर कोशिकाओं का सघन जाल बिछा रहता है। |

(4) बोमैन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। |

| (5) कूपिकाएँ वायु भरने पर फैल जाती हैं। |

(5) वृक्काणु में ऐसी क्रिया नहीं होती। |

| (6) यहाँ रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है तथा प्लाज्मा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में चली जाती है। |

(6) कोशिका गुच्छ में रुधिर में उपस्थित वर्ण्य पदार्थ छन जाते हैं। |

| (7) कूपिकाओं में गैसीय आदान-प्रदान के बाद फेफड़े के संकुचन से कूपिकाओं में भरी वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। |

(7) मूत्र निवाहिका से मूत्र बहकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से मूत्रमार्ग द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। |

Science Guide for Class 10 PSEB जैव प्रक्रम InText Questions and Answers

प्रश्न 1.

हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है?

उत्तर-

बहुकोशी जीवों में उनकी केवल बाहरी त्वचा की कोशिकाएं और रंध्र ही आस-पास के वातावरण से सीधे संबंधित होते हैं। उनकी सभी कोशिकाएं तथा भीतरी अंग सीधे अपने आस-पास के वातावरण से संबंधित नहीं रह सकते। वे ऑक्सीजन की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण पर आश्रित नहीं रह सकते। श्वसन, गैसों के आदान-प्रदान तथा अन्य कार्यों के लिए विसरण बहुकोशी जीवों की आवश्यकता के लिए बहुत कम और धीमा है। यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुँचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता।

प्रश्न 2.

कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे?

उत्तर-

सभी जीवित वस्तुएं सजीव कहलाती हैं। वे रूप-आकार, रंग आदि की दृष्टि से समान भी होते हैं तथा भिन्न भी। पशु गति करते हैं, बोलते हैं, साँस लेते हैं, खाते हैं, वंश वृद्धि करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। पेड़-पौधे बोलते नहीं हैं, भागते-दौड़ते नहीं हैं पर फिर भी वे सजीव हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली उनकी गतियाँ दिखाई नहीं देतीं। अणुओं की गतियाँ न होने की अवस्था में वस्तु को निर्जीव माना जाता है। यदि वस्तु में अणुओं में गति हो तो वस्तु सजीव मानी जाती है। इसलिए कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए सबसे अधिक मापदण्ड गति है।

प्रश्न 3.

किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर-

किसी जीव के द्वारा जिन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, वे हैं

- ऊर्जा प्राप्ति के लिए उचित पोषण।

- श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन।

- भोजन के सही पाचन तथा अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल।

प्रश्न 4.

जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे ?

उत्तर-

जीवन के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रमों आवश्यक माने जाने चाहिएं, वे हैं-पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन।

प्रश्न 5.

स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर हैं ?

उत्तर-

स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी (परपोषी) पोषण में अंतर –

| स्वयंपोषी पोषण |

विषमपोषी पोषण |

| वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना स्वयं पोषण करते हैं, स्वयंपोषी जीव (Autotrophs) कहलाते हैं। उदाहरण-सभी हरे पौधे, युग्लीना। |

वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषमपोषी जीव (Heterotrophs) कहलाते हैं।

उदाहरण-युग्लीना को छोड़कर सभी जंतु। अमरबेल, जीवाणु, कवक आदि। |

प्रश्न 6.

प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है?

उत्तर-

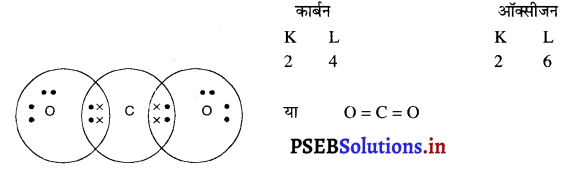

प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, खनिज लवण तथा जल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल भूमि ले।

प्रश्न 7.

हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है?

उत्तर-

अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित Ca को कोमल बनाता है। यह पाइलोरिक छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। यह निष्क्रिय एंजाइमों (enzymes) को सक्रिय अवस्था में लाता है।

प्रश्न 8.

पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है?

उत्तर-

एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक बनते हैं। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। रेनिन नामक एंजाइम क्रिया कर पेप्सिन की सहायता करता है और इसमें दूध-प्रोटीन पर पेप्सिन की क्रिया अवधि बढ़ जाती है। पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाकर वसा को

छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उनका इमल्सीकरण करता है। अग्न्याशय रस इमल्शन बने वसीय को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलेज भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज़ में बदल देता है। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों से पैप्टिडेन, आंत्र लाइपेज़, सुक्रेज, माल्टोज़ और लेक्टोज़ निकलकर भोजन को पचने में सहायक बनते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज़ में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं।

प्रश्न 9.

पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है?

उत्तर-

पचे हुए भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण करने तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है।

प्रश्न 10.

श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं ?

उत्तर-

जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली हई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज़ होती है। मछलियाँ अपने मुँह के द्वारा जल लेती हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुँचाती हैं। वहाँ जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है।

प्रश्न 11.

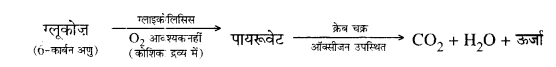

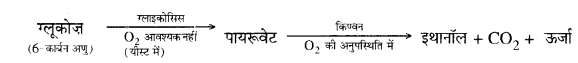

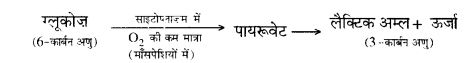

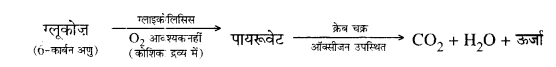

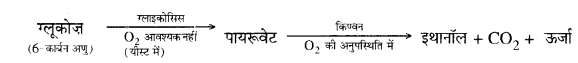

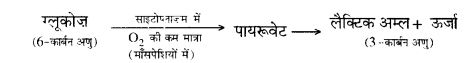

ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं ?

उत्तर-

श्वसन एक जटिल पर अति आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य का ऑक्सीकरण होता है।

C6H12O6 + 6O2, → 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है

(क) वायवीय श्वसन (ऑक्सी श्वसन)-इस प्रकार के श्वसन में अधिकांश प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज़ पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यह माइटोकाँड्रिया में होती है।

चूंकि यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं।

(ख) अवायवीय श्वसन (अनाक्सी श्वसन)-यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और यीस्ट इस क्रिया से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में इथाइल एल्कोहल, CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है।

(ग) ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर-कभी-कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पायरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। तब पायरूवेट एक अन्य तीन कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इस के कारण क्रैम्प हो जाता है।

प्रश्न 12.

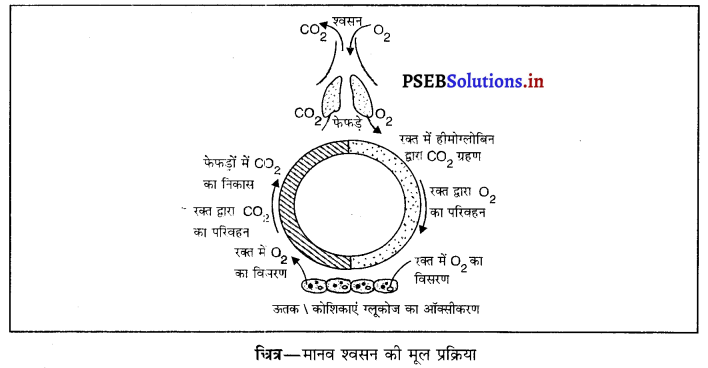

मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है?

उत्तर-

जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इस कारण वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चली जाती है। वह विस्तृत कृपिकाओं को भर लेती है। रुधिर सारे शरीर से CO, को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुफ्फुस वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। इससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

प्रश्न 13.

गैसों के विनिमय के लिए मानव-फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित किया है?

उत्तर-

जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। वे बाहर की ओर झुक जाती हैं। इसी समय डायाफ्राम की पेशियां संकुचित तथा उदर पेशियां शिथिल हो जाती हैं। इससे वक्षीय गुहा का क्षेत्रफल बढ़ता है और साथ ही फुफ्फुस का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप श्वसन पथ से वायु अंदर आकर फेफड़े में भर जाती है।

प्रश्न 14.

मानव में वहन तंत्र के घटक कौन-से हैं ? इन घटकों के क्या कार्य हैं ?

उत्तर-

मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं-हृदय, धमनियाँ, शिराएँ, कोशिकाएँ, रुधिर, लसीका। इनके कार्य इस प्रकार हैं-

- हृदय (Heart)-एक पम्प होता है जो निरंतर सम्पूर्ण शरीर को रूधिर का परिसंचरण करता है।

- धमनियाँ (Arteries)-मोटी भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय के सभी अंगों को रक्त पहुँचाती हैं।

- शिराएँ (Veins)-पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ हैं जो रुधिर को शरीर के सभी भागों से हृदय में वापिस लाती हैं।

- कोशिकाएँ (Cappillaries)अत्यधिक पतली और संकीर्ण वाहिकाएँ हैं जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं।

- रुधिर (Bloods)-एक तरल संयोजी ऊतक है जो भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा यूरिया), लवणों, एन्जाइमों तथा हार्मोनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है।

- लसीका (Lymph)-एक तरल पदार्थ है जो निम्नलिखित कार्य करता है-

- लसीका ऊतकों तक भोज्य पदार्थों का संवहन करती है।

- ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करती है।

- हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है।

- शरीर के घाव भरने में सहायक होती है।

- पचे वसा का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है।

प्रश्न 15.

स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर-

स्तनधारी तथा पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दायें और बायें भाग से आपस में मिलने से रोकना परम आवश्यक है। इस प्रकार का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है।

प्रश्न 16.

उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं?

उत्तर-

उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं –

- जाइलम (Xylem)-यह पादप घटक पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है।

- फ्लोएम (Phloem)-यह पादप घटक प्रकाश-संश्लेषण (Photosynthesis) प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पत्तियों में बने कार्बनिक भोजन पदार्थों तथा पादप हार्मोन्स (Plant hormones) को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है।

प्रश्न 17.

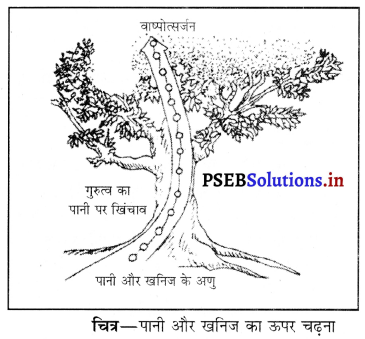

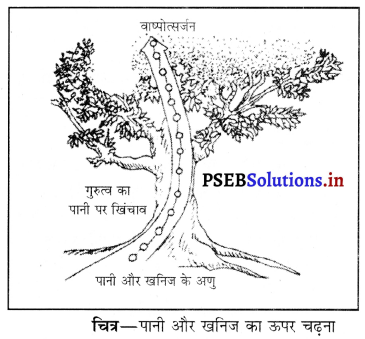

पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है?

उत्तर-

पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक जल और खनिज लवणों को अपने निकट विद्यमान मिट्टी से प्राप्त करते हैं।

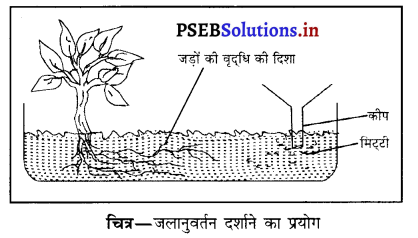

1. जल-हर प्राणी के लिए जल जीवन का आधार है। पौधों में जल जाइलम ऊतकों के द्वारा अन्य भागों में जाता है। जड़ों में धागे जैसी बारीक रचनाओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। इन्हें मूलरोम कहते हैं। ये मिट्टी में उपस्थित पानी से सीधे संबंधित होते हैं। मूलरोम में जीव द्रव्य की सांद्रता मिट्टी में जल के घोल की अपेक्षा अधिक होती है। परासरण के कारण पानी मूलरोमों में चला जाता है पर इससे मूलरोम के जीव द्रव्य की सांद्रता में कमी आ जाती है और वह अगली कोशिका में चला जाता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है जिस कारण पानी ज़ाइलम वाहिकाओं में पहुँच जाता है। कुछ पौधों में पानी 10 से 100 सेमी० प्रति मिनट की गति से ऊपर चढ़ जाता है।

2. खनिज-पेड़-पौधों को खनिजों की प्राप्ति वाष्पोत्सर्जन अजैविक रूप में करनी होती है। नाइट्रेट, फॉस्फेट आदि पानी में घुल जाते हैं और जड़ों के माध्यम से पौधों में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे पानी के माध्यम से सीधा जड़ों से संपर्क में रहते हैं। पानी और खनिज मिल कर जाइलम ऊतक में पहुँच जाते हैं और वहाँ से शेष भागों में चले जाते हैं।

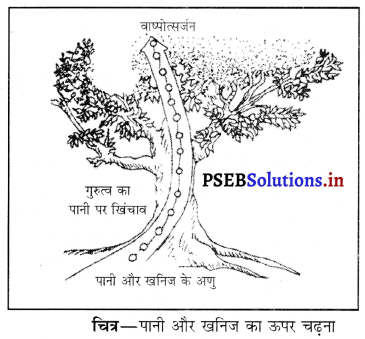

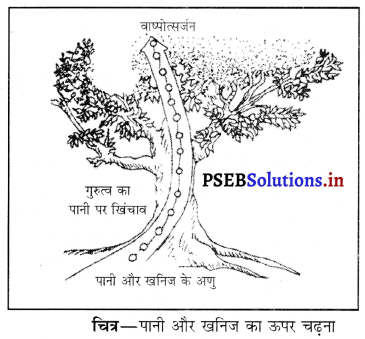

जल तथा अन्य खनिज-लवण जाइलम के दो प्रकार के अवयवों वाहिनिकाओं एवं वाहिकाओं से जडों से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये दोनों मृत तथा स्थूल कोशिका भित्ति से युक्त होती हैं। वाहिनिकाएं लंबी, पतली, तुर्क सम कोशिकाएं हैं, जिनमें गर्त होते हैं। जल इन्हीं में से होकर एक वाहिनिका से दूसरी वाहिनिका में जाता है। पादपों के लिए वांछित खनिज, नाइट्रेट तथा फॉस्फेट अकार्बनिक लवणों के रूप में मूलरोम द्वारा घुलित अवस्था में अवशोषित कर जड़ में पहुँचाए जाते हैं। यही जड़ें जाइलम ऊतकों से उन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं।

प्रश्न 18.

पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है?

उत्तर-

पादपों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती हैं और वह वहाँ से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। फ्लोएम इस कार्य के अतिरिक्त अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में उपरिमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है।

फ्लोएम से स्थानांतरण का कार्य जाइलम के विपरीत होता है। यह ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज़ जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में ए टी पी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह पादप की आवश्यकतानुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। वसंत ऋतु में यही जड़ और तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में कराता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

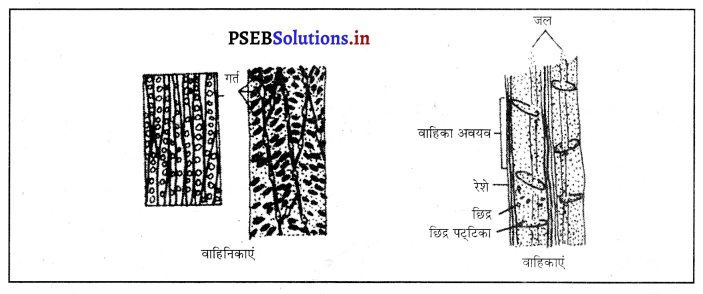

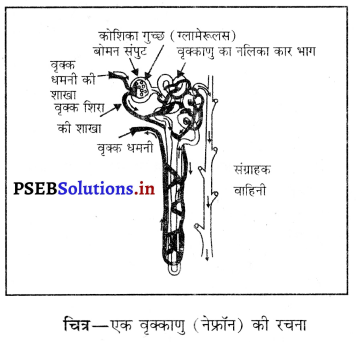

प्रश्न 19.

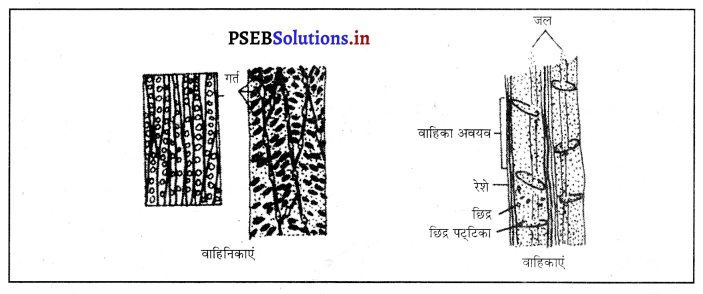

वृक्काणु ( नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

वृक्काणु (नेफ्रॉन)-वृक्क (गुर्दे) में आधारी निस्यंदन एकक बहुत बारीक भित्ति वाली रुधिर कोशिका गुच्छ (ग्लामेरूलस) कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका बोमन संपुट / वृक्काणु का नलिका कार भाग गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर धमनी की होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती वृक्क शिरा CECT है। हर वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदक एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु (नेफ्रॉन) कहते हैं। ये आपस में निकटता वृक्क धमनी से पैक रहते हैं।

आरंभ में ग्लुकोस, अमीनो अम्ल, संग्राहक वाहिनी लवण, जल आदि कुछ पदार्थ निस्पंद में रह जाते हैं पर जैसे-जैसे मूल इसमें प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित छनन हो जाता है वृक्काणु को डायलिसियस का थैला भी कहते हैं क्योंकि इसकी प्याले नुमा संरचना बाऊमैन संपुर में स्थिर कोशिका गुच्छ की दीवारों से छनता है। रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के चित्र-एक वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना कारण छन नहीं पाते हैं। ग्लूकोज़ और लवण के अणु छोटे होने के कारण छन जाते हैं।

प्रश्न 20.

उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं ?

उत्तर-

पादपों में उत्सर्जी उत्पाद हैं-कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्पों की अधिकता, तरह-तरह के लवण, रेज़िन, टेनिन, लैटक्स आदि। __ पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। उनमें अपशिष्ट पदार्थ रवों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि पादपों को कोई हानि नहीं पहुँचाते। पौधों के शरीर से छाल अलग होने पर तथा पत्तियों के गिरने से ये पदार्थ निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया का उत्सर्जी उत्पाद है जिसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लिया जाता है। अतिरिक्त जलवाष्प वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन रंध्रों से वातावरण में छोड़ दी जाती है। अतिरिक्त लवण जल वाष्पों के माध्यम से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ फलों,फूलों और बीजों के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। जलीय पादप उत्सर्जी पदार्थों को सीधा जल में ही उत्सर्जित कर देते हैं।

प्रश्न 21.

मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है ?

उत्तर-

मूत्र बनने की मात्रा इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि जल की मात्रा का शरीर में संतुलन बना रहे। जल की बाहर निकलने वाली मात्रा इस आधार पर निर्भर करती है कि उसे कितना विलेय वयं पदार्थ उत्सर्जित करना है। अतिरिक्त जल का वृक्क में पुनरावशोषण कर लिया जाता है और उसका पुन: उपयोग हो जाता है।

। के तीन समावयव हैं –

। के तीन समावयव हैं –