Punjab State Board PSEB 12th Class Geography Book Solutions Chapter 5 आर्थिक भूगोल : खनिज तथा ऊर्जा स्रोत Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Geography Chapter 5 आर्थिक भूगोल : खनिज तथा ऊर्जा स्रोत

PSEB 12th Class Geography Guide आर्थिक भूगोल : खनिज तथा ऊर्जा स्रोत Textbook Questions and Answers

प्रश्न I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें:

प्रश्न 1.

खनिजों को कौन से दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है ?

उत्तर-

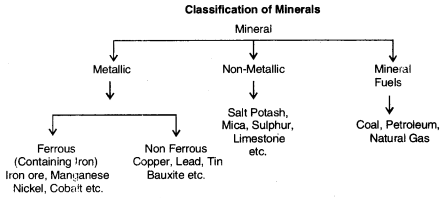

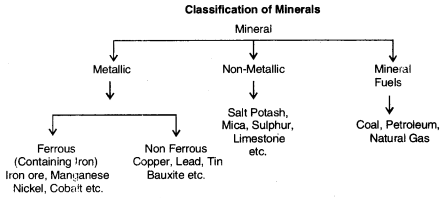

खनिजों को निम्नलिखित दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है—

- धातु खनिज (Metallic Minerals)

- अधातु खनिज (Non-Metallic Minerals)

प्रश्न 2.

देश के घरेलू उत्पादन में खनिजों का तथा उद्योगों का फ़ीसद हिस्सा कितना-कितना है ?

उत्तर-

देश के घरेलू उत्पादन में खनिजों का हिस्सा 2.2% से 2.5% है तथा उद्योगों का 10% से 11% तक बनता

प्रश्न 3.

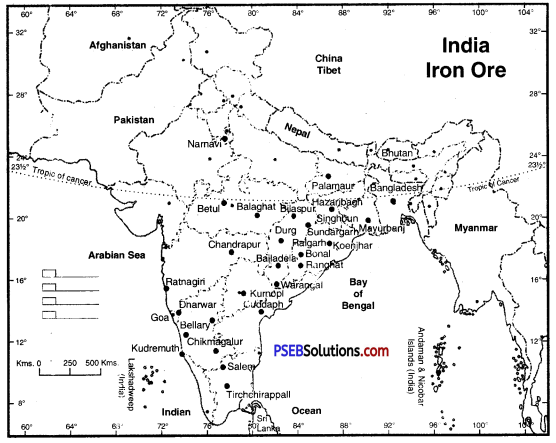

कौन-सी धातु आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है ?

उत्तर-

लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है।

प्रश्न 4.

हल्के भूरे पीले रंग का लोहा, कौन-सी किस्म का हो सकता है ?

उत्तर-

लिमोनाइट किस्म का लोहा हल्के भूरे पीले रंग का होता है।

प्रश्न 5.

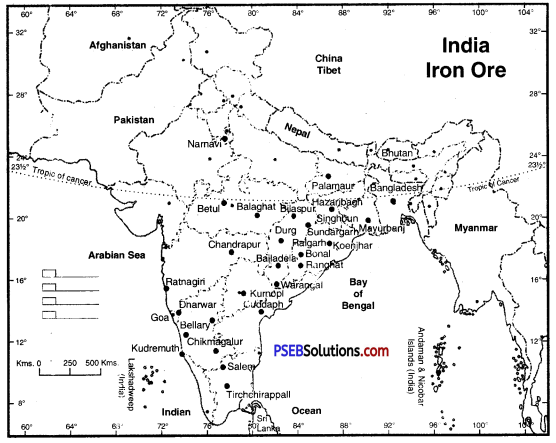

मयूरभंज और क्योंझर खाने कौन से राज्य में पड़ती हैं ?

उत्तर-

मयूरभंज और क्योंझर खाने उड़ीसा राज्य में पड़ती हैं।

प्रश्न 6.

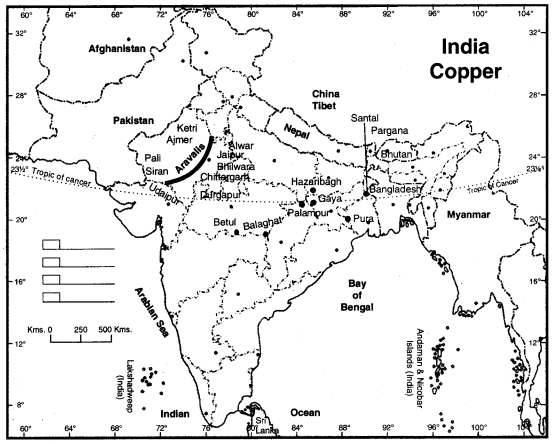

प्राचीन मनुष्य किस धातु का अधिक उपयोग करता था ?

उत्तर-

तांबा का उपयोग प्राचीन मनुष्य सबसे अधिक करता था।

प्रश्न 7.

भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है ?

उत्तर-

भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है।

प्रश्न 8.

एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर-

एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 9.

इस्पात बनाने के लिए कौन-सा खनिज प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर-

लोहे से इस्पात बनाया जाता है तथा इसके लिए मैंगनीज़ का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 10.

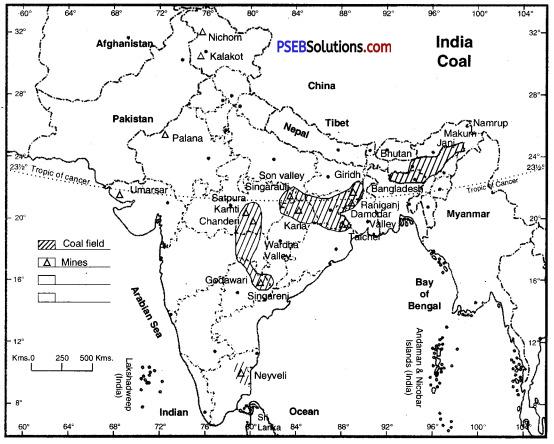

‘काला सोना’ कौन से खनिज पदार्थ को कहते हैं ?

उत्तर-

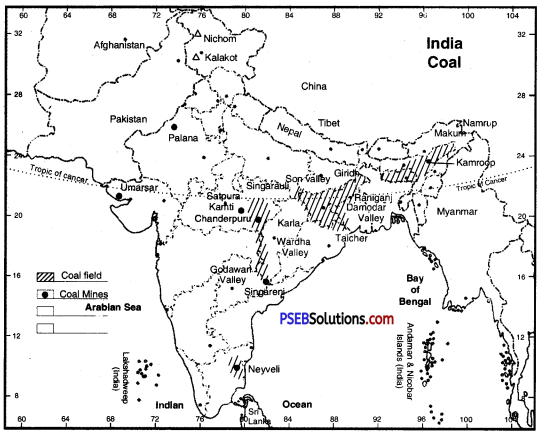

‘काला सोना’ कोयले को कहते हैं।

प्रश्न 11.

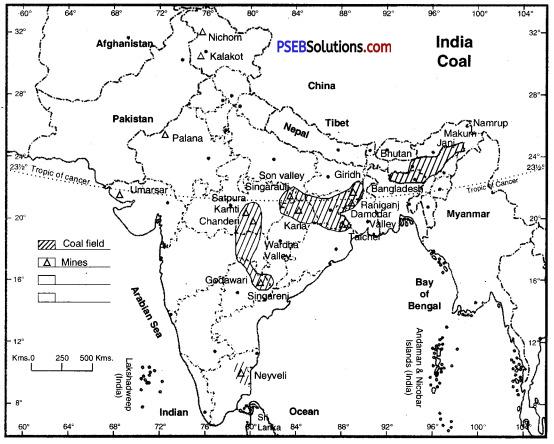

भारत में सर्वोत्तम कोयला कौन से क्षेत्र से निकाला जाता है ?

उत्तर-

भारत में सर्वोत्तम कोयला जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है।

प्रश्न 12.

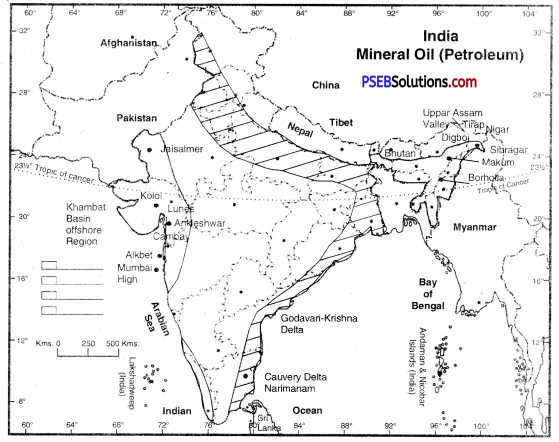

डिगबोई तथा अंकलेश्वर में क्या समानता है ?

उत्तर-

डिगबोई तथा अंकलेश्वर दोनों ही भारत के प्रमुख पैट्रोलियम उत्पादक केन्द्र हैं।

प्रश्न 13.

कोझिकोड़ तथा फिरोजगंज कौन-सी ऊर्जा के उत्पादन के केन्द्र हैं ?

उत्तर-

कोझिकोड़ पवन ऊर्जा का तथा फिरोजगंज बिजली उत्पादन के केन्द्र हैं।

प्रश्न 14.

स्रोतों की संभाल संबंधी 1992 को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था ?

उत्तर-

ब्राजील के शहर रिओ डी जनेरियो में 1992 को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्रोतों की संभाल की सख्ती के साथ वकालत की गई।

प्रश्न 15.

IREDA का पूरा नाम क्या है ?

उत्तर-

Indian Renewable Energy Development Agency भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी।

प्रश्न II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पंक्तियों में दें:

प्रश्न 1.

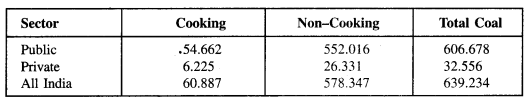

कोयला, ऊर्जा का दोहरा स्रोत कैसे है ?

उत्तर-

कोयला हमारे देश की आर्थिकता को जितनी मज़बूती देता है उतना ही महत्त्व यह ऊर्जा के क्षेत्र में भी रखता है। भारत में आर्थिकता की वृद्धि दर 8 से 10% प्रति वर्ष है इसके साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। अब कोयले से बिजली भी पैदा की जा रही है। इसलिए कोयले को ऊर्जा का दोहरा स्रोत कहते हैं।

प्रश्न 2.

बंबे हाई के साथ संक्षिप्त जान पहचान करवाएं।

उत्तर-

बंबे हाई मुंबई शहर से 176 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की तरफ अरब सागर में स्थित है तथा यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलते हैं। जिस कारण इसकी विशेषता में वृद्धि होती जा रही है।

प्रश्न 3.

जैविक और अजैविक खनिजों की दो-दो उदाहरणे दो।

उत्तर-

जैविक और अजैविक खनिजों की उदाहरणे हैंजैविक स्त्रोत-जंगल, फसलें इत्यादि। अजैविक स्त्रोत-भूमि, पानी इत्यादि।

प्रश्न 4.

कच्चे लोहे की चार किस्मों के नाम लिखो।

उत्तर-

कच्चे लोहे के चार प्रकार निम्नलिखित हैं—

- मैग्नेटाइट

- हैमेटाइट

- लिमोनाइट

- साइडेराइट।

प्रश्न 5.

तांबे की तीन विशेषताएं बताओ।

उत्तर-

तांबे की तीन विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- तांबा हल्के गुलाबी भूरे रंग की धातु है यह समूह में मिलती है।

- तांबा बिजली और ताप का अच्छा संचालक है।

- इससे जंग नहीं लगता।

- इसको किसी भी धातु के साथ मिलाकर मिश्रित धातु बनाई जा सकती है।

प्रश्न 6.

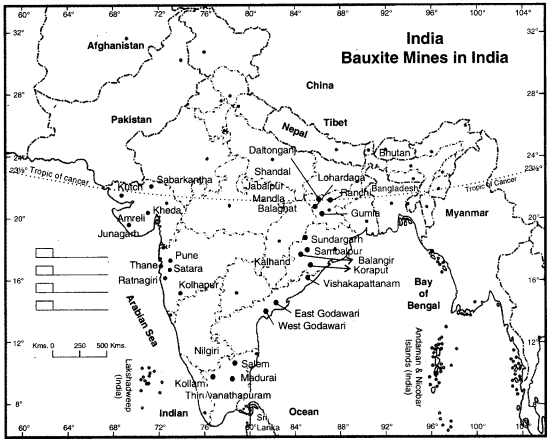

बॉक्साइट का उपयोग कौन-कौन से कार्यों में किया जाता है ?

उत्तर-

- बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमीनियम बनाने में किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त बॉक्साइट का उपयोग सीमेंट बनाने में, आग रोकने वाली भट्टी बनाने इत्यादि कार्यों के लिए भी किया जाता है।

प्रश्न 7.

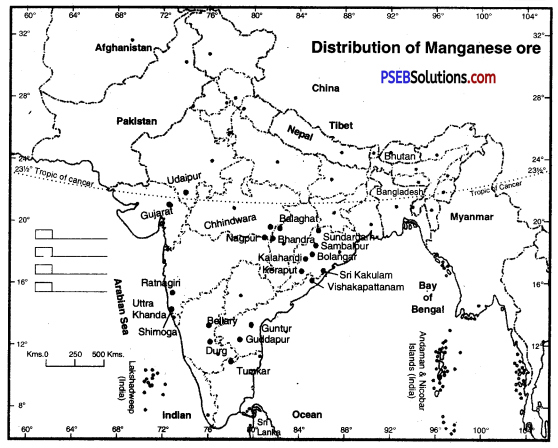

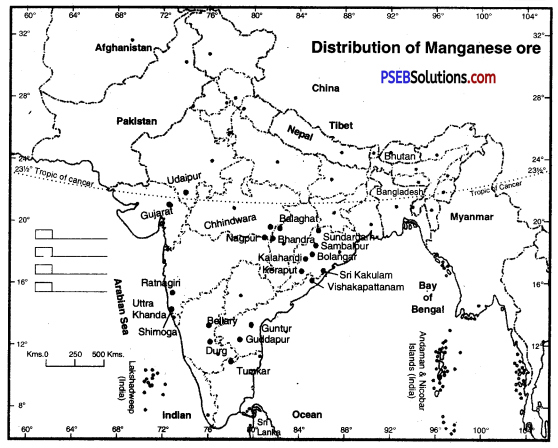

मैंगनीज कैसी धातु है और कहाँ पर मिलती है ?

उत्तर-

मैंगनीज हल्के स्लेटी रंग की धातु है, जो कि साधारणतया कच्चे लोहे के साथ ही खानों के बीच हमें मिलती है। लोहे से इस्पात बनाने के लिए मुख्य रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में यह उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों से मिलता है।

प्रश्न 8.

वायु ऊर्जा उत्पादन में भारत के मुख्य राज्य हैं ?

उत्तर-

वायु ऊर्जा उत्पादन में भारत के मुख्य राज्य हैं-तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल इत्यादि।

प्रश्न 9.

ज्वारीय ऊर्जा किस तरह उत्पन्न होती है ?

उत्तर-

ज्वारीय ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरह एक भरोसे-योग्य ऊर्जा है। समद्र में ज्वार-भाटा तथा सागरीय धाराओं के साथ चलने वाली टरबाइनें, पानी की पिछली सतह पर लगाई जाती हैं। इस तरह ज्वारीय ऊर्जा पैदा की जाती है। सौभाग्यवश से दक्षिणी भारत तीनों सिरों से समुद्र के साथ घिरा हुआ है। इस तरह यहाँ ज्वारीय शक्ति के साथ बिजली पैदा करने की संभावना तथा योग्यता है।

प्रश्न III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10-12 पंक्तियों में दें:

प्रश्न 1.

कच्चे लोहे की किस्मों का वर्णन करो।

उत्तर-

कच्चे लोहे के प्रकार निम्नलिखित हैं—

- मैग्नेटाइट-यह सबसे उच्च कोटि का कच्चा लोहा है। इसके बीच 72% शुद्ध लोहे के अंश मिलते हैं। इसके गुण चुंबकीय होने के कारण इसको मैग्नेटाइट कहते हैं।

- हैमेटाइट-इस किस्म के कच्चे लोहे में 60 से लेकर 70 प्रतिशत तक शुद्ध लोहे के अंश होते हैं। इसे दूसरे स्तर का हैमेटाइट लोहा भी कहते हैं।

- लिमोनाइट-इसका रंग पीला या हल्का भूरा होता है। इसमें 40 से 60 प्रतिशत तक शुद्ध कच्चे लोहे के अंश होते हैं। इससे तीसरे स्तर का लिमोनाइट लोहा कहते हैं।

- साइडेराइट- यह खासकर काफी अशुद्धियों से भरा होता है इसमें 40 से 50 प्रतिशत तक ही शुद्ध लोहे के अंश होते हैं। इसकी गिनती चौथे स्तर के कच्चे लोहे के रूप में की जाती है।

प्रश्न 2.

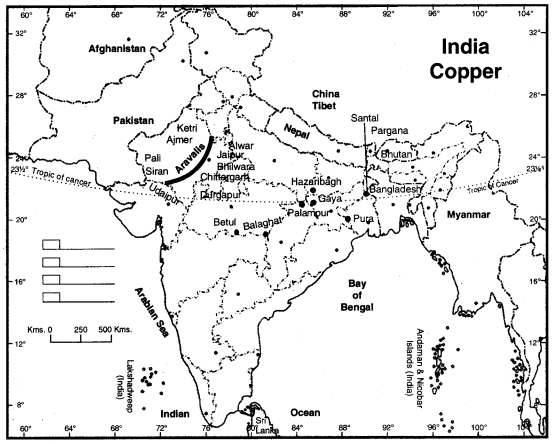

भारत में तांबे के उत्पादन के व्यापार से पहचान करवाओ।

उत्तर-

तांबे का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से ही कर रहा है। तांबे के उत्पादन तथा व्यापार का वर्णन निम्नलिखित है—

भारत में तांबे के भंडार बहुत ही कम हैं। हमारा देश संसार का कुल 2% तांबा पैदा कर रहा है। देश में तांबे के अन्तर्गत कुल 69 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसमें सिर्फ 20 हजार वर्ग किलोमीटर में से ही तांबा निकाला जाता है। तांबे के मुख्य उत्पादक राज्य हैं—

1.मध्य प्रदेश-यह तांबे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। मलंजखंड, तारेगऊ, पट्टी, मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक करते हैं। यह पट्टी बालाघाट प्रांत में है, जहाँ 8.33 मिलियन कच्चे तांबे के भंडार में से 1,006 हजार टन धातु मौजूद है।

2. राजस्थान-राजस्थान तांबा उत्पादन करने वाला दूसरा बड़ा राज्य है, जो भारत का 40 प्रतिशत तांबा पैदा करता है। तांबे के भंडार अरावली क्षेत्र में मौजूद हैं। राजस्थान के प्रांत अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डुगरपुर, जयपुर, झुनझुनु, पाली, सीकर, सिरोही तथा उदयपुर में 6 करोड़ टन कच्चे तांबे के भंडार हैं।

3. झारखंड-झारखंड में सिंहभूमि प्रांत के मोसाबनि, खोडाई रख्खा, पारसनाथ, बरखानाथ इत्यादि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

भारत का तांबे का उत्पादन बहुत कम है। इसलिए हम तांबा विदेशों में से मंगवा रहे हैं। मुख्य तौर पर अमेरिका, कैनेडा, जिम्बाब्बे, जापान तथा मैक्सिको मुख्य तांबा निर्यातकर्ता देश हैं।

प्रश्न 3.

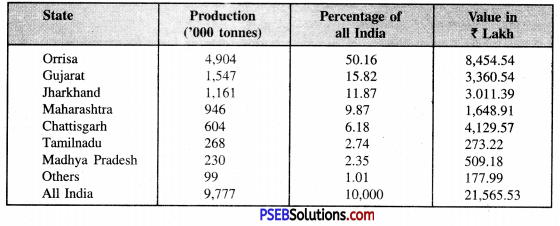

बॉक्साइट के उपयोग तथा व्यापार के बारे में संक्षिप्त से बताओ।

उत्तर-

मैंगनीज एक हल्के रंग की धातु है जो कि मुख्य रूप में कच्चे लोहे के साथ ही खानों में मिलती है। लोहे से अगर इस्पात बनाया जाता है, तब मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाऊडर, कीटनाशक, रंग तथा टार्च बनाने में भी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। साल 2012-13 में इस खनिज का उत्पादन 23 लाख से 22 हजार टन हो गया है। उत्पादन के लिहाज से उड़ीसा (44%) सबसे बड़ा भारत का उत्पादक देश है, उसके बाद कर्नाटक (22%), मध्य प्रदेश (13%), महाराष्ट्र (8%), आन्ध्रप्रदेश (4%), झारखंड तथा गोआ (3%), राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल मिलकर 3% मैंगनीज का उत्पादन करते हैं।

साल 2012-13 में मैंगनीज़ का निर्यात 72 हजार टन था। भारतीय मैंगनीज का मुख्य खरीददार चीन (99%) ही है। उपयोग योग्य मैंगनीज की पूर्ति कम होने के कारण भारत को मैंगनीज बाहर से मंगवाना पड़ता है। 2012-13 के सालों में 23 लाख 30 हजार टन मैंगनीज़ आयात किया गया।

प्रश्न 4.

कोयले की किस्मों तथा उनके गुणों के बारे में संक्षिप्त में बताओ।

उत्तर-

कोयले की किस्में तथा उनके गुण इस प्रकार हैं—

1. ऐन्थेसाइट- इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 85 प्रतिशत से अधिक होती है। यह एक बेहतरीन प्रकार का कोयला होता है। यह बहुत सख्त होता है और देर तक जलता है जिसके कारण अधिक ऊर्जा देता है और धुएं की कमी होती है।

2. बिटुमिनस-इस तरह के कोयले में कार्बन की मात्रा 50 से 85 प्रतिशत तक होती है। यह भी सख्त किस्म का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ऊर्जा बहुत देता है तथा धुएं की कमी होती है। कोकिंग कोयला तथा स्टीम कोयला इस प्रकार का होता है।

3. लिग्नाइट-इस तरह के कोयले में कार्बन की मात्रा 35 से 50 प्रतिशत तक होती है। इसको भूरे काले रंग वाला कोयला कहते हैं। इस प्रकार के कोयले में धुएं की भी अधिक मात्रा होती है। इसका प्रयोग ताप विद्युत् में किया जाता है।

4. पीट-इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 35 प्रतिशत से भी कम होती है। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। यह भूरे रंग का कोयला है और जलने के बाद धुएं की बहुत मात्रा निकलती है।

प्रश्न 5.

भारत में पैट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं ?

उत्तर-

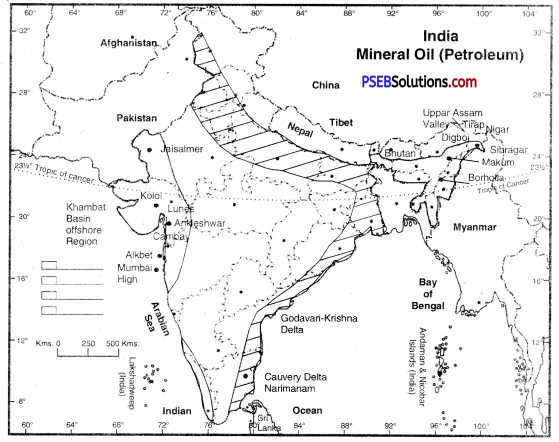

भारत में पैट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है—

- असम-असम भारत के पैट्रोल निकालने वाले क्षेत्रों में सबसे पुराना केन्द्र है। डिगबोई, बप्पायुंग, हंसापुंग, सुरमाघाटी में बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया इत्यादि पैट्रोल उत्पादक क्षेत्र हैं।

- नहरकटिया क्षेत्र-असम में यह एक नवीन तेल क्षेत्र है जिसमें नहरकटिया, हुगरीजन, मोरान, लकवा इत्यादि मुख्य केन्द्र हैं।

- गुजरात में अंकलेश्वर कैम्बे, लयुनेज़, कलोल, डोलका, सनंदा, बेवल बाकल तथा कटान इत्यादि पैट्रोल तथा प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक केन्द्र हैं।

- बंबे हाई-यह शहर मुंबई शहर से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अरब सागर में आता है। यहाँ तेल तथा प्राकृतिक गैस के अच्छे भंडार हैं।

प्रश्न 6.

भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन तथा वितरण पर नोट लिखो।

उत्तर-

पृथ्वी पर हर एक ऊर्जा का जन्म सौर ऊर्जा द्वारा हुआ माना जाता है। वस्तुओं को सुखाने, उन्हें गर्म करने, खाना बनाने तथा फोटोवोलटिक पैनलों के द्वारा बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।

भारत में 6 अप्रैल, 1917 तक सौर ऊर्जा का सामर्थ्य 12.28 GW गीगावाट के करीब था। भारत सरकार ने 2022 तक एक लाख मैगावाट सौर ऊर्जा के साथ बिजली तैयार करने का उद्देश्य रखा है।

वितरण-आर्थिक साल 2016-17 में आन्ध्र प्रदेश में 1,294.26 MW मैगावाट उत्पादन का योगदान डाला था। इस नाम में 1000 किलोवाट = 1 मैगावाट, 1 गीगावाट = 1000 मैगावाट। दूसरे नंबर पर कर्नाटक फिर तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि स्थान शामिल होते हैं। 2017 साल में विश्व बैंक ने सौर ऊर्जा के विकास के लिए एक अरब डालर का कर्ज दिया है जोकि विश्व के बाकी देशों से सबसे अधिक है।

प्रश्न 7.

स्थायी विकास पर एक नोट लिखो।

उत्तर-

स्थायी विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है तथा साथ ही आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं तथा मांगों का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारे वर्तमान समाज की यह एक जोरदार मांग भी है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए स्रोतों की संभाल की जा सके और वे भी इन स्रोतों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। हालांकि विकसित देशों के द्वारा अपनाये गए विकास मॉडल जिन्होंने उन्हें विकसित बनाया है, इसमें अधिकतर सिर्फ वर्तमान को ध्यान में रखकर बनाये गए हैं। इस तरह ये भविष्य के लिए खतरा भी सिद्ध हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के साथ हम अपने ग्रह के प्राकृतिक साधन बचा सकें ताकि गरीबी से छुटकारा पाकर खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर सकें तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति प्राप्त कर सकें।

प्रश्न IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 पंक्तियों में दो :

प्रश्न 1.

प्राकृतिक स्रोतों की संभाल के बारे में किए प्रयत्नों की जरूरत से पहचान करवाओ।

उत्तर-

किसी भी देश का विकास उस देश के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करता है। क्योंकि सभी उद्योग प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। इस तरह देश के हर पक्ष से विकास के लिए स्रोतों के उपयोग की बहुत ज़रूरत होती है, परन्तु प्रत्येक देश अपने आर्थिक विकास के कारण स्रोतों का अन्धाधुंध उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने इस लूट का कारण लिखा है कि धरती पर हर व्यक्ति की ज़रूरत के लिए बहुत स्रोत हैं पर किसी के भी लालच के लिए कोई नहीं। ब्राजील के शहर रीओ डी जेनेरियो में 1992 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्रोतों की संभाल की सख्ती के साथ वकालत की गई।

मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों को अधिक से अधिक लूट रहे हैं। अगर हम इन प्राकृतिक स्रोतों की इस प्रकार ही लूटते चले गए, तो आने वाले पीढ़ी के लिये कुछ भी साफ सुथरा छोड़ कर नहीं जा सकेंगे इसलिए स्रोतों की संभाल की आवश्यकता है। क्योंकि—

1. स्रोत पारिस्थितिक तंत्र को ठीक रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं।

2. प्राकृतिक प्रजातियों को बचाने की योग्यता बनाये रखने के लिए जो प्राकृतिक जीव इत्यादि मिलते हैं उनको नुकसान पहुंचाने पर रोक होनी चाहिए।

3. मौजूदा और आने वाली पीढ़ी के लिए स्रोत बरकरार रखने के लिए स्रोतों का फालतू उपयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका उपयोग करना चाहिए, ताकि स्रोतों का अधिक नुकसान न हो तथा आने वाली पीढ़ी के लिए यह स्रोत बचे रहें तथा वे भी इसका लाभ उठा सकें।

4. मनुष्य की रक्षा के लिए स्थायी या निरंतर विकास (Sustainable Development)-स्थाई या निरंतर विकास वह विकास होता है जिसमें मौजूदा पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ी के बारे ध्यान रखा जाता है। मौजूदा समाज को विकास के इस मॉडल की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान के साथ-साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जा सके। हालांकि विकसित देशों की तरफ अपनाये गए विकास मॉडल जिन्होंने उनको विकसित बनाया है में से अधिकतर सिर्फ वर्तमान को मुख्य रख कर बनाये गये थे। ये भविष्य के लिए खतरा भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के साथ हम अपने ग्रह के प्राकृतिक साधन बचा सकें, ताकि गरीबी से छुटकारा पाकर खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर सकें और राष्ट्रीय शान्ति प्राप्त कर सकें।

प्रश्न 2.

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने की क्या संभावनाएं हैं ? वायु ऊर्जा उत्पादन से पहचान करवाओ।

उत्तर-

विश्व में तेल, कोयला तथा गैस की मांग लगातार बढ़ने के कारण ऊर्जा संकट पैदा हो गया। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आवश्यक हो गया। इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पैट्रोल इत्यादि के प्रयोग को कम करने के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है तथा इनकी महत्ता में भी वृद्धि हो रही है। यह स्रोत नवीकरणीय हैं, कोई प्रदूषण नहीं करते, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसी ऊर्जा का उपयोग दूर-दराज के क्षेत्रों में किया जाता है। यह ऊर्जा भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने योग्य है। इस ऊर्जा का महत्त्व समझते हुए भारत सरकार ने 1987 में नवीकरणीय ऊर्जा विकास संबंधी ऐजेंसी IREDA का संगठन किया तथा 1992 में गैर परंपरागत विकास ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय का गठन किया। यह मन्त्रालय अब तेजी के साथ इस दिशा में काम कर रहा है।

भारत में 6 अप्रैल, 1917 तक कुल सौर ऊर्जा की योग्यता 12.28 GW गीगावाट थी। भारत सरकार ने 2022 तक 1,00,000 मैगावाट सौर ऊर्जा के साथ बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा है। 2016-17 में आंध्र प्रदेश ने 1,294.26 मैगावाट उत्पादन का योगदान डाला था। (इस नाप में 1000 किलोवाट = 1 मैगावाट, 1 गीगावाट = 1000 मैगावाट।) दूसरे नंबर पर कर्नाटक (888.38 MW) तथा फिर तेलंगाना (759.13 MW) फिर राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्य शामिल हैं विश्व बैंक ने इसके लिए एक अरब डालर का कर्जा दिया है जोकि विश्व के किसी और देश से अधिक है क्योंकि भारत का 1,00,000 मैगावाट का लक्ष्य भी संसार में सबसे अधिक है। स्पष्ट है कि भविष्य की जरूरतों को मुख्य रखकर देश की तरफ से ऊर्जा क्षेत्रों में बड़ी कोशिशें की गई हैं।

देश में नवीकरणीय स्रोतों का विकास निम्नलिखित हैं—

| क्षेत्र |

सामर्थ्य |

विकास |

| वायु ऊर्जा |

20.000 MW |

900 MW |

| सौर ऊर्जा |

20 MW/sq. KM |

810 MW |

| पानी गर्म करके सिस्टम |

|

4,20,000 |

| सोलर कुक्कर |

|

4,57,000 |

| बायोगैस |

12 Million |

2.5 million |

| धुएं रहित चुल्हे |

120 million |

23.7 million |

वायु ऊर्जा-वायु ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा साधन है। वायु वेग के साथ टरबाइन चला कर बिजली पैदा की जाती हैं। वायु ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग सबसे पहले नीदरलैंड्स में किया गया है। कैलिफोर्निया में भी ऊर्जा का विकास किया गया है। इसके लिए महंगी तकनोलॉजी तथा अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है क्योंकि वायु साफ होती है और प्रदूषण रहित है। इसलिए इसकी काफी उपलब्धि है। 2016-17 में वायु ऊर्जा 5400 मैगावाट और 2017-18 में 6000 मैगावाट होने के उम्मीद है। देश में अलग-अलग राज्यों के अनुसार वायु ऊर्जा उत्पादन का वितरण इस प्रकार है—

Installed wind capacity by State as of Oct. 2016

| State |

Total capacity (MW) |

| Tamilnadu |

7,684.31 |

| Maharashtra |

4,664,08 |

| Gujarat |

4,227.31 |

| Rajasthan |

4,123.35 |

| Karnataka |

3,082.45 |

| Madhya Pradesh |

2,288.60 |

| Andhra Pradesh |

1,366.35 |

| Telangana |

98.70 |

| Kerala |

43.50 |

प्रश्न 3.

कोयला उत्पादन में भारत के अलग-अलग राज्यों की स्थिति क्या है ? नोट लिखो।

उत्तर-

कोयले के उपयोग तथा उद्योगों के बीच इसके विशेष महत्त्व के कारण कोयले को काला सोना भी कहते हैं क्योंकि जिस तरह सोना आर्थिकता को मज़बूती देता है, उसी तरह कोयला भी ऊर्जा क्षेत्र में काफी महत्त्व रखता है। कोयला एक तहदार चट्टान है जोकि करोड़ों साल पहले जंगलों के धरती के नीचे दब जाने के कारण बनी थी। जिस पर भार और उच्च तापमान के कारण कोयले में तबदील हो गया। कोयले की मांग तथा ज़रूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। आजकल तो कोयले से बिजली भी पैदा की जा रही है।

कोयले के प्रकार (Types of coal)—

- एंथेसाइट

- बिटुमिनस

- लिग्नाइट

- पीट

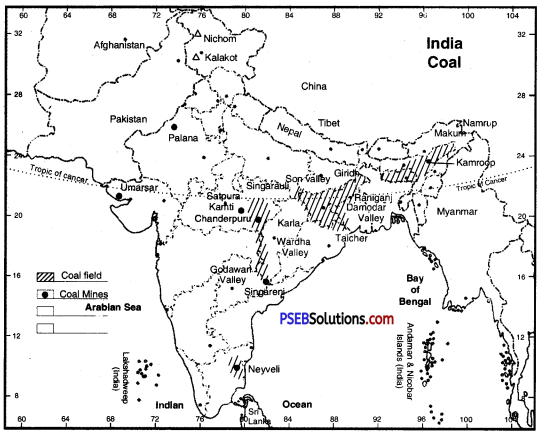

भारत में कोयले के उत्पादन के अधीन भारत के अलग-अलग राज्यों की स्थिति इस प्रकार है—

1. झारखंड-भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड पहला स्थान रखता है जो कि कुल कोयला उत्पादन में 27.3 प्रतिशत हिस्सा डालता है। झारखंड में कोयला उत्पादन के मुख्य स्थान हैं-दामोदर घाटी में झरिया, बोकारो, कर्णपुर, गिरिडीह, डालटनगंज, जमशेदपुर, आसनसोल, दुर्गपुर तथा बोकारो, राजमहल इत्यादि।

2. उड़ीसा-उड़ीसा भारत के कुल कोयला उत्पादन में 24 प्रतिशत हिस्सा डालता है। इसके प्रमुख स्थान हैं सांबलपुर, तालचेर, गणापुर, हिमगिरि इत्यादि।

3. छत्तीसगढ़-छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन में 18 प्रतिशत तक का हिस्सा डालता है। इस राज्य में 12 कोयले की खाने हैं और इन खानों में 44 अरब, 48 करोड़, 30 लाख टन कोयला भंडार होने का एक अनुमान है। इसके मुख्य कोयला उत्पादक केंद्र हैं-सिंगरौली, कोरबा, सुहागपुर, रामपुर, पत्थर खेड़ा, सोनहट, सुरगुजा इत्यादि। इस राज्य का कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है।

4. मध्य प्रदेश-मध्य प्रदेश के उमारिया, सुहागपुर, सिंगरौली इत्यादि प्रमुख कोयला उत्पादक स्थान हैं।

5. आन्ध्र प्रदेश-इस क्षेत्र के पश्चिमी गोदावरी नदी घाटी में सिंगरौली, कोठगुडम तथा तंदूर खाने हैं।

6. तेलंगाना-प्रणीहता गोदावरी घाटी अपने पास कोयले के भंडारों के कारण काफी प्रसिद्ध है। अदीनबाद, करीमनगर खम्म, निजामाबाद, वारंगल प्रांत में उत्तरी आसिफाबाद उत्तर तथा दक्षिणी गोदावरी में सिंगरेनी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी में चंद्रपुर तथा बल्लारपुर इत्यादि। पश्चिमी बंगाल के रानीगंज आसनसोल इत्यादि स्थानों से कोयला निकाला जाता है।

भारत ने 2015-16 के साल में पहली बार 2 से 3 मिलियन टन कोयला पड़ोसी देश बंगलादेश को निर्यात किया। कोयले का उत्पादन साल 2015-16 में 8.5 प्रतिशत तक बढ़ गया।

प्रश्न 4.

बीमार प्रांत कौन से हैं ? इनमें से तांबे का उत्पादन कौन से राज्य करते हैं?

उत्तर-

20वीं सदी में भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए एक कहावत प्रसिद्ध हो गई कि ये बीमार राज्य थे तथा यह नाम काफी प्रचलित रहा। इनको यह नाम देने का कारण यह था कि यहाँ विकास की दर काफी धीमी थी जबकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक थी। पर आज के समय में यह स्थिति बदलती जा रही है। उस समय झारखंड भी बिहार राज्य का ही एक हिस्सा था और भरपूर स्रोतों के बावजूद विकास का न होना इन राज्यों पर एक धब्बा था।

बीमार प्रान्तों में आजकल हालात बदलते जा रहे हैं। इनमें विकास हो रहा है। इनमें मुख्य तांबा उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं—

1. मध्य प्रदेश-मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है तथा 20वीं सदी में यह बीमार सबे की पंक्ति में आता है। मध्य प्रदेश के मालंजखंड, तारोगाऊ पट्टी सब बड़े तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त बालाघाट प्रांत में ही 8.33 मिलियन कच्चे तांबे के भंडार हैं जहाँ पर 1,006 हजार टन तांबा प्राप्त किया जाता है।

2. राजस्थान-भारत में राजस्थान तांबे के उत्पादन में दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। इस स्थान पर भारत का 40 प्रतिशत तांबा प्राप्त किया जाता है। तांबे के भंडार मुख्य रूप में अरावली पर्वत श्रेणी में मौजूद हैं। अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुनझुनु, पाली, सीकर, सिरोही तथा उदयपुर प्रांतों में तांबे के प्रमुख भंडार हैं जो राजस्थान में मौजूद हैं।

3. झारखंड-झारखंड राज्य के हजारी बाग तथा सिंहभूमि जिलों में से तांबा प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 5.

खनिज पदार्थ के विभाजन के अलग-अलग तरीके क्या हैं ? विस्तार से चर्चा करो और उदाहरण भी दो।

उत्तर-

किसी भी औद्योगिक विकास के लिए खनिज विशेष महत्त्व रखते हैं। इन्हें उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। खनिज सामान बनाने, मशीनों, आटोमोबाइल, डिफैंस का सामान बनाने, रेलवे के इंजन, जहाज़ इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। खास कर इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है—

- धातु खनिज (Metallic Minerals)

- अधातु खनिज (Non-Metallic Minerals)

खनिजों को उनके रंग, सख्त, प्राकृतिक तथा भौतिक, रासायनिक गुणों के आधार पर आगे दो भागों धातु और अधातु में विभाजित किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ खनिजों को ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी उपयोग किया जाता है जैसे कि कोयला तथा पैट्रोलियम इत्यादि।

1. धातु खनिज (Metallic Minerals)-इनमें सारे धातु शामिल हैं। इन खनिजों में कुछ नर्म होते हैं और कुछ सख्त होते हैं जैसे कि कच्चा लोहा, बॉक्साइट, इस्पात, सोना इत्यादि।

- लौह धातु (Ferrous Minerals)-जिन खनिजों में लौह अंश मौजूद होते हैं उन्हें लौह धातु कहते हैं जैसे कि मैंगनीज, कच्चा लोहा इत्यादि।

- अलौह धातु (Non-Ferrous Minerals)-जिन खनिजों में लोहे के अंश मौजूद नहीं होते हैं वह अलौह धातु कहलाते हैं। इनकी उदाहरण हैं सोना, लैड, जिंक इत्यादि। ये धातुएं, बिजली का सामान बनाने, अभियान्त्रिकी का सामान बनाने तथा रासायनिक उद्योगों के लिए काफी उपयोगी हैं।।

2. अधातु खनिज (Non-Metallic Minerals)-जिन खनिजों में धातु कम होती हैं अधातु खनिज कहते हैं। यह खासकर नर्म तथा चमकीले होते हैं, जैसे कि सल्फर, चूना पत्थर, साल्टपीटर इत्यादि।

3. खनिज पदार्थ (Mineral Fuels)-इनके अन्तर्गत खासकर कोयला, पैट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आ जाते हैं। कोयला जिसको काला सोना कहते हैं ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक तहदार चट्टान है जो कि करोड़ों साल पहला जंगलों की धरती के नीचे दब जाने के बाद भार और उच्च तापमान के कारण कोयले में बदल गया। अब कोयले की सहायता से बिजली पैदा की जा रही है। पैट्रोलियम तहदार चट्टानों में से निकाले खनिज तेल को साफ करके बनाया जाता है। इसमें सबसे अधिक ज्वलनशीलता होती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस भी ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है।

Geography Guide for Class 12 PSEB आर्थिक भूगोल : खनिज तथा ऊर्जा स्रोत Important Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (Objective Type Question Answers)

A. बहु-विकल्पी प्रश्न :

प्रश्न 1.

निम्नलिखित में दक्षिणी अफ्रीका का सबसे अग्रणी पैट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है ?

(A) भारत

(B) पेरू

(C) वेनेजुएला

(D) लीबिया।

उत्तर-

(C)

प्रश्न 2.

भारत के कुल घरेलू उत्पादन में खनिज कितना हिस्सा डालते हैं ?

(A) 5% से 10%

(B) 2.2% से 2.5%

(C) 8% से 10%

(D) 2.5% से 2.9%।

उत्तर-

(B)

प्रश्न 3.

मैग्नेटाइट में शुद्ध कच्चे लोहे के कितने प्रतिशत अंश होते हैं ?

(A) 72%

(B) 70%

(C) 69%

(D) 79%.

उत्तर-

(A)

प्रश्न 4.

निम्नलिखित में से कौन-सी लोहे की किस्म नहीं है ?

(A) मैग्नेटाइट

(B) हैमेटाइट

(C) लिमोनाइट

(D) लिगनाइट।

उत्तर-

(B)

प्रश्न 5.

भारत में कच्चे लोहे का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है ?

(A) कर्नाटक

(B) रांची

(C) बिहार

(D) गोआ।

उत्तर-

(A)

प्रश्न 6.

निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है ?

(A) लोहा

(B) कोयला

(C) तांबा

(D) पीतल।

उत्तर-

(C)

प्रश्न 7.

भारत में तांबे का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ?

(A) 69 हजार

(B) 65 हजार

(C) 70 हजार

(D) 62 हजार।

उत्तर-

(A)

प्रश्न 8.

निम्नलिखित में से भारत किस देश से तांबा आयात करता है ?

(A) अमेरिका

(B) बंगलादेश

(C) पाकिस्तान

(D) अफ्रीका।

उत्तर-

(A)

प्रश्न 9.

एल्यूमीनियम को किस धातु से बनाया जाता है ?

(A) बॉक्साइट

(B) मैंगनीज़

(C) इस्पात

(D) मीका।

उत्तर-

(A)

प्रश्न 10.

निम्नलिखित में से कौन से स्रोत परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं हैं ?

(A) कोयला

(B) खनिज तेल

(C) सौर ऊर्जा

(D) प्राकृतिक गैस।

उत्तर-

(C)

प्रश्न 11.

निम्नलिखित खनिजों में से किसका झारखंड बड़ा उत्पादक राज्य है ?

(A) बाक्साइट

(B) कच्चा लोहा

(C) इस्पात

(D) तांबा।

उत्तर-

(B)

प्रश्न 12.

सबसे कठोर खनिज कौन सा है ?

(A) डायमंड

(B) ग्रेनाइट

(C) गैबरो

(D) बसाल्ट।

उत्तर-

(A)

प्रश्न 13.

हैमेटाइट में शुद्ध लौह धातु के कितने अंश होते हैं ?

(A) 60 से 70%

(B) 20 से 30%

(C) 30 से 40%

(D) 40 से 50%.

उत्तर-

(A)

प्रश्न 14.

निम्नलिखित में महाराष्ट्र के कौन-से जिले में मैंगनीज़ का उत्पादन नहीं होता ?

(A) नागपुर

(B) बंधारा

(C) रत्नागिरी

(D) पूना।

उत्तर-

(C)

प्रश्न 15.

ऊर्जा के स्रोतों में किसको काला सोना कहते हैं ?

(A) कोयला

(B) तांबा

(C) पैट्रोल

(D) सौर ऊर्जा।

उत्तर-

(A)

प्रश्न 16.

ब्राजील के शहर रीओ डी जेनेरियो में राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ ?

(A) 1992

(B) 1993

(C) 1994

(D) 1995.

उत्तर-

(A)

प्रश्न 17.

मध्य प्रदेश में नागदा पहाड़ियों में कितने मैगावाट का पवन ऊर्जा फार्म लगाया गया है ?

(A) 15

(B) 17

(C) 18

(D) 20.

उत्तर-

(A)

प्रश्न 18.

ONGC मैंगलोर शोधनशाला भारत के किस राज्य में है ?

(A) महाराष्ट्र

(B) कर्नाटक

(C) तमिलनाडु

(D) केरल।

उत्तर-

(B)

प्रश्न 19.

निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य 20वीं सदी में बीमार राज्य के तौर पर जाना जाता था ?

(A) बिहार

(B) पंजाब

(C) महाराष्ट्र

(D) गुजरात।

उत्तर-

(A)

प्रश्न 20.

निम्नलिखित में से कौन सी मैंगनीज की महत्ता नहीं है ?

(A) इस्पात बनाता है |

(B) कीटनाशक बनाती है

(C) ब्लीचिंग पाऊडर बनाता है

(D) कपड़े बनाता है।

उत्तर-

(D)

B. खाली स्थान भरें :

- खनिज, लोहा, तांबा, सोना इत्यादि को ………….. तथा ………. धातु में विभाजित किया जाता है।

- भारत में बिहार ………… ……….. तथा …………. राज्यों के लिए 20वीं सदी में बीमार राज्य’ नाम प्रसिद्ध हुआ।

- मैग्नेटाइट में …….. गुण होने के कारण इसको मैग्नेटाइट कहते हैं।

- ……. संसार का पांचवां बड़ा लोहा आयातक देश है।

- भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ………. राज्य है।

- ……….. स्रोत बेजान होते हैं।

- पवन ऊर्जा ……….. स्रोतों की उदाहरण है।

- ……. सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है।

उत्तर-

- लौह, अलौह,

- मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,

- चुंबकीय,

- भारत,

- उड़ीसा,

- अजैविक,

- नवीकरणीय

- एंथ्रासाइट

C. निम्नलिखित कथन सही (V) हैं या गलत (x):

- अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि अजैविक खनिज हैं।

- पहले झारखंड भी बिहार राज्य का ही हिस्सा होता था।

- पीट सबसे अच्छा किस्म का कोयला है।

- साइडेराइट कच्चे लोहे में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती।

- मैंगनीज हल्के स्लेटी रंग की धातु है।

उत्तर-

- सही,

- सही,

- गलत,

- गलत,

- सही।

II. एक शब्द/एक पंक्ति वाले उत्तर (One Word/Line Question Answers) :

प्रश्न 1.

भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को कौन-से दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है ?

उत्तर-

धातु और अधातु खनिज।

प्रश्न 2.

लौह खनिज के चार प्रकार बताओ।

उत्तर-

मैग्नेटाइट, हैमेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट।

प्रश्न 3.

भारत में लौह खनिज के उत्पादक तीन राज्य बताओ।

उत्तर-

झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक।

प्रश्न 4.

तांबा उत्पादक तीन देश बताओ।

उत्तर-

संयुक्त राज्य, चिल्ली, रूस।।

प्रश्न 5.

कोयले के चार प्रमुख प्रकार बताओ।

उत्तर-

पीट, लिगनाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट।

प्रश्न 6.

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कोयले का भारत में उत्पादन कितना था ?

उत्तर-

63 करोड़ 92 लाख 34 हजार टन।

प्रश्न 7.

मुंबई हाई कहां स्थित है ?

उत्तर-

यह मुंबई शहर से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ‘फ अरब सागर में है।

प्रश्न 8.

भारत में पैट्रोल का कुल उत्पादन कितना है ?

उत्तर-

3.24 करोड़ टन।

प्रश्न 9.

भारत में तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है ?

उत्तर-

जमुना नगर (गुजरात)

प्रश्न 10.

भारत में कच्चे लोहे का कुल उत्पादन कितना होता है ?

उत्तर-

7.5 करोड़ टन।

प्रश्न 11.

परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की उदाहरण दो।

उत्तर-

कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा लकड़ी इत्यादि।

प्रश्न 12.

जैविक स्त्रोत कौन-से होते हैं ?

उत्तर-

वे स्रोत जिनमें जान होती है जैविक स्रोत कहलाते हैं, जैसे-जंगल।

प्रश्न 13.

भारत में किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है ?

उत्तर-

झारखण्ड।

प्रश्न 14.

भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के कोई दो कारण बताओ।

उत्तर-

रेलवे तथा दो विश्वयुद्ध।

प्रश्न 15.

कोई दो अलौह धातुएं के नाम बताओ।

उत्तर-

मैंगनीज तथा निक्कल।

प्रश्न 16.

भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरी हैं ?

उत्तर-

23 तेल रिफाइनरियां।

प्रश्न 17.

भारत में कौन-सा राज्य पवन ऊर्जा पैदा करने में आगे है ?

उत्तर-

तमिलनाडु।

प्रश्न 18.

केरल के किस जिले पर पवन ऊर्जा फार्म योग्यता है ?

उत्तर-

पालाकोड़ जिले में कोजीकोड़ के स्थान पर योग्यता है।

प्रश्न 19.

उड़ीसा में पवन ऊर्जा योग्यता अधिक क्यों है ?

उत्तर-

क्योंकि उड़ीसा एक तटीय प्रांत है।

प्रश्न 20.

भारत में कितनी ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने की योग्यता है ?

उत्तर-

8000 से 9000 मैगावाट।

प्रश्न 21.

भारत सरकार ने 2022 तक कितनी ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है ?

उत्तर-

17.5 गीगावाट।

प्रश्न 22.

अधातु खनिजों को आगे कौन से दो भागों में विभाजित किया जाता है ?

उत्तर-

जैविक तथा अजैविक खनिज।

प्रश्न 23.

तांबे की कोई एक विशेषता बताओ।

उत्तर-

तांबे को जंग नहीं लगता।

प्रश्न 24.

मैंगनीज़ का कोई एक उपयोग बताओ।

उत्तर-

इससे ब्लीचिंग पाऊडर बनता है।

प्रश्न 25.

गैर-अपारंपरिक स्रोतों की कोई दो उदाहरणे दो।

उत्तर-

कोयला, प्राकृतिक गैस।

प्रश्न 26.

सबसे बेहतरीन प्रकार का कोयला कौन सा है तथा इसमें शुद्ध कोयले का कितने % अंश होते हैं ?

उत्तर-

ऐन्थेसाइट, इसमें शुद्ध कोयले के 85% अंश होते हैं।

प्रश्न 27.

लिग्नाइट कोयले का कोई एक गुण बताओ।

उत्तर-

यह अधिक धुआं छोड़ता है तथा जलने के बाद राख अधिक बचती है।

प्रश्न 28.

बिटुमिनस किस्म का कोयला कौन-से राज्यों में मिलता है ?

उत्तर-

झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।

प्रश्न 29.

भारत में सबसे बढ़िया क्वालिटी के कच्चे लोहे के भंडार कहां पर मिलते हैं ?

उत्तर-

छत्तीसगढ़ में बलाड़िला, कर्नाटक में बेलारी, झारखण्ड तथा उड़ीसा में मिलते हैं।

प्रश्न 30.

भारत के प्रमुख बॉक्साइट आयातक देश कौन से हैं ?

उत्तर-

चीन, कुवैत तथा कतर।

प्रश्न 31.

सुरक्षित पैट्रोलियम भंडारगृह देश के संकट समय कितने दिन तक सहायता कर सकते हैं ?

उत्तर-

10 दिन तक।

प्रश्न 32.

पवन की तेज़ गति के साथ टरबाइन चला कर बिजली क्यों पैदा की जाती है ?

उत्तर-

क्योंकि पवन साफ, प्रदूषण रहित तथा बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

खनिज किसे कहते हैं ?

उत्तर-

खनिज धरती पर प्राकृतिक रूप में मिलने वाला पदार्थ है जिसकी अलग रासायनिक रचना होती है। हम खनिज को चट्टानों से प्राप्त करते हैं। खनिज एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है तथा इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है।

प्रश्न 2.

खनिज कितने किस्मों के होते हैं ? उदाहरणों के साथ लिखो।

उत्तर-

खनिज को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है—

- धातु खनिज (Metallic Minerals)-जिन खनिजों में धातवीय गुण मौजूद होते हैं, उन्हें धातु खनिज कहते हैं। यह नर्म तथा कठोर दोनों तरह के होते हैं। इसमें लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी, खनिज पदार्थ शामिल किए जाते हैं जिनसे कई धातुएं तैयार की जाती हैं।

- अधातु खनिज (Non-Metallic Minerals) इसमें धातु गुण कम होते हैं, यह नर्म, गैर-चमकीले होते हैं। इसमें नमक, अभ्रक, चूने का पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, पोटाश, जिप्सम इत्यादि खनिज शामिल हैं। इनसे धातुएं नहीं बनाई जातीं।

- ईंधन खनिज पदार्थ (Fuel Minerals)—इसमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। इन्हें शक्ति के साधन भी कहा जाता है।

प्रश्न 3.

खनन की किस्में बताओ।

उत्तर-

खनन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है—

- Open Cast Mining

- Shaft Mining

- Off-shore Drilling

प्रश्न 4.

खनिजों का महत्त्व बताओ।

उत्तर-

- खनिज किसी भी देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं।

- खनिज उपकरण, मशीनें, कृषि उपकरण, बचाव उपकरण, मोटरगाड़ियां, रेल इंजन इत्यादि बनाने के लिए ज़रूरी

- खनिज पदार्थ जेवर, सिक्के, बर्तन तथा सजावट का सामान बनाने के लिए आवश्यक हैं।

- घर, मकान, पुल इत्यादि बनाने के लिए ज़रूरी हैं।

प्रश्न 5.

क्या भारत खनिज स्रोतों में सबसे समर्थ है ?

उत्तर-

भारत अपनी आवश्यकताओं पूरी करने के लिए अधिकतर खनिज स्रोतों में समर्थ है। भारत में कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट तथा मैंगनीज़ में कुछ खनिजों को आयात किया जाता है। भारत में कोयले तथा तेल के भंडार कम हैं, पर नये तेल भंडार को ढूंढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

प्रश्न 6.

बीमार राज्यों पर नोट लिखो।

उत्तर-

भारत में 20वीं सदी के समय बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को बीमार राज्य कहा जाता हैं क्योंकि यहां जनसंख्या अधिक होने के पश्चात् भी विकास की दर काफी कम थी। इन हालातों में अब काफी हद तक परिवर्तन हो गया है। यहां स्रोतों की मौजूदगी थी पर फिर भी विकास में कमी थी।

प्रश्न 7.

कच्चे लोहे के मुख्य प्रकारों के बारे में बताओ।

उत्तर-

कच्चे लोहे में धातु के अंश के अनुसार लोहा चार प्रकार का होता है—

- मैग्नेटाइट-इस बढ़िया प्रकार के लोहे में 70% से 72% धातु अंश होता है। इसका रंग लाल होता है।

- हैमेटाइट-इस किस्म में 60 से 70 प्रतिशत तक धातु अंश होते हैं।

- लिमोनाइट-इस पीले रंग के लोहे में 40 से 60 प्रतिशत तक लोहे का अंश होता है।

- साइडेराइट-इस घटिया भूरे रंग के लोहे में धातु अंश 20% से 30% होता है।

प्रश्न 8.

तांबे की मुख्य विशेषताएं बताओ।

उत्तर-

तांबे की मुख्य विशेषताएं हैं—

- यह धातु हल्के गुलाबी या भूरे रंग की होती है जो समूह में मिलती है।

- प्राचीन काल से मनुष्य इसका प्रयोग कर रहा है।

- इसको जंग नहीं लगता।

- यह बिजली तथा ताप का अच्छा सुचालक है।

- इससे मिश्रित धातु बनाई जा सकती है।

प्रश्न 9.

बॉक्साइट धातु का उपयोग तथा मुख्य उत्पादक राज्यों के नाम लिखो।

उत्तर-

बॉक्साइट धातु की सहायता से एल्यूमीनियम बनाया जाता है। बाक्साइट एल्यूमीनियम ऑक्साइड की चट्टान है। इसका गुलाबी, सफेद या लाल रंग होता है। भारत में बाक्साइट विशेषकर उड़ीसा, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में मिलता है।

प्रश्न 10.

मैंगनीज किस तरह की धातु है तथा यह भारत में कहां-कहां मिलती है ?

उत्तर-

मैंगनीज़ हल्के स्लेटी रंग की धातु है जो खास कर कच्चे लोहे के साथ ही खानों में मिलती है। जब लोहे से इस्पात बनाया जाता है तब मैंगनीज़ का प्रयोग किया जाता है। लोहे का भारत में उत्पादन विशेष उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, गोआ, राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल इत्यादि में किया जाता है।

प्रश्न 11.

ऊर्जा के स्रोतों तथा किसी देश के विकास का आपस में क्या संबंध है ?

उत्तर-

ऊर्जा के स्रोत किसी भी देश के आर्थिक विकास की आरम्भिक सीढ़ी है। किसी भी देश के लिए विकास करने रहने के लिए आवश्यक है कि वे ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करते हैं क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि से संबंधित मशीनें, औद्योगीकरण तथा यातायात के साधनों में वृद्धि के कारण अब इन उद्योगों को चलाने तथा बनाने के लिए ऊर्जा के साधनों की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के स्रोतों तथा किसी देश के विकास के बीच गहरा संबंध है।

प्रश्न 12.

ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं ? बताओ।

उत्तर-

ऊर्जा के स्रोत इस प्रकार हैं—

- नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत

- गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत

- पारंपरिक स्रोत

- गैर-पारंपरिक स्रोत

- जैविक स्रोत

- अजैविक स्रोत

प्रश्न 13.

ऐन्थेसाइट कोयले के गुणों पर नोट लिखो।

उत्तर-

ऐन्थेसाइट कोयले के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं—

- यह सबसे उच्च कोटि का कोयला है।

- यह काफी कठोर होता है।

- यह अधिक समय जलता है तथा ऊर्जा अधिक देता है।

- जलने के बाद यह राख कम छोड़ता है।

प्रश्न 14.

खनिज पदार्थ के आर्थिक महत्त्व बताओ।

उत्तर-

खनिज पदार्थ भू तल के नीचे मिलने वाली प्राकृतिक सम्पत्ति है। खनिज पदार्थ औद्योगिक विकास की नींव हैं। इसलिए खनिज पदार्थों को उद्योगों के विटामिन भी कहा जाता है। वर्तमान युग में यंत्र, यातायात के साधन, भवन निर्माण, शक्ति के साधन इत्यादि खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। भविष्य में अणु शक्ति भी यूरेनियम, थोरियम इत्यादि खनिज पदार्थों पर निर्भर करेगी। इसलिए इसे वर्तमान सभ्यता भी कहा जाता है।

प्रश्न 15.

लोहे के आर्थिक महत्त्व बताओ।

उत्तर-

लोहा सबसे अधिक उपयोगी खनिज है। लोहा किसी देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। मशीनों, उपकरणों के निर्माण का आधार लोहा है। लोहे से यातायात के साधन, कृषि के उपकरण, भारी मशीनें, पुल, बाँध बनाने वाले औद्योगिक प्लांट बनाए जाते हैं। इसलिए इस युग को लोहा-इस्पात युग भी कहते हैं। लोहे को औद्योगिक विकास की कुंजी भी कहा जाता है।

प्रश्न 16.

संसार में कोयले का शक्ति के साधन के रूप में क्या महत्त्व है ?

उत्तर-

आधुनिक युग में कोयले को शक्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। कोयले को उद्योग का जन्मदाता भी कहते हैं। कई उद्योगों के लिए कोयला एक कच्चे माल का काम करता है। कोयले को औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। संसार के अधिकतर औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के नज़दीक स्थित हैं। किसी हद तक आधुनिक सभ्यता कोयले पर निर्भर करती है।

प्रश्न 17.

संसार में अधिकतर औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के पास स्थित हैं ? क्यों ?

उत्तर-

कोयला आधुनिक युग में शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। औद्योगिक क्रांति का जन्म कोयले पर आधारित है। संसार के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कोयला खानों के आस-पास स्थित हैं। भारत में दामोदर घाटी का औद्योगिक क्षेत्र, झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र के आस-पास स्थित हैं।

प्रश्न 18.

एल्यूमीनियम के उपयोग बताओ।

उत्तर-

एल्यूमीनियम एक हल्की धातु है इसके उपयोग निम्नलिखित हैं—

- इसका उपयोग हवाई जहाज़, रेलगाड़ियां, मोटरकार, भवन निर्माण इत्यादि में किया जाता है।

- इसको जंग नहीं लगता।

- इससे पतली चादरें, बर्तन, सिक्के, फर्नीचर, डिब्बे बनाए जाते हैं।

- यह बिजली तथा ताप का उत्तम संचालक है।

- इसका प्रयोग बिजली के यंत्र, रेडियो, टी.वी. इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 19.

खनिज तेल का महत्त्व बताओ।

उत्तर-

पैट्रोलियम का महत्त्व-तेल का व्यापारिक उपयोग सन् 1859 में शुरू हुआ जबकि संसार में खनिज तेल का पहला कुआँ 22 मीटर तक गहरा यू० एस० ए० में टिटसविले नामक स्थान पर खोदा गया। आधुनिक समय में पैट्रोलियम शक्ति का सबसे बड़ा साधन है। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों, हवाई जहाजों, रेल इंजनों, कृषि के उपकरणों में किया जाता है। इससे दैनिक प्रयोग की लगभग 5,000 वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इसके साथ ग्रीस, रंग, दवाइयां, नकली रबड़, प्लास्टिक, लाईलोन, खाद इत्यादि का उत्पादन होता है।

प्रश्न 20.

मध्य पूर्व में तेल उत्पादक देशों के नाम बताओ।।

उत्तर-

मध्य पूर्व या दक्षिणी-पश्चिमी एशिया में प्रमुख तेल उत्पादक देश कुवैत, साऊदी अरेबिया, ईरान तथा ईराक हैं। इसके अतिरिक्त आबूधाबी, कतर, बहरीन, ओमान इत्यादि देशों में भी कुछ तेल मिलता है।

प्रश्न 21.

पवन ऊर्जा से क्या भाव है ?

उत्तर-

पवन ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा साधन है। पवन वेग के साथ टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। पवन ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग सबसे पहले नीदरलैंड में किया गया है। कैलिफोर्निया में भी पवन ऊर्जा का विकास किया गया है। इसके लिए महंगी तकनीक तथा अधिक पूंजी की जरूरत है।

प्रश्न 22.

पन बिजली को सफेद कोयला क्यों कहते हैं ?

उत्तर-

पन बिजली ऊर्जा का एक समाप्त न होने वाला स्रोत है। इसका नवीकरण होता रहता है। इसके महत्त्व के कारण इसकी तुलना कोयला के साथ की जाती है। परन्तु पन-बिजली को आसानी से बिना किसी धुएं के प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इसको सफेद कोयला कहा जाता है।

प्रश्न 23.

लोहा इस्पात का महत्त्व बताओ।

उत्तर-

लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग का नींव पत्थर है। लोहा कठोर, प्रबल तथा सस्ता होने के कारण दूसरी धातु की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। इसके साथ कई तरह की मशीनें, यातायात के साधन, कृषि उपकरण, ऊंचेऊंचे पुल, सैनिक हथियार, टैंक, रॉकेट तथा दैनिक प्रयोग के लिए कई वस्तुएं तैयार की जाती हैं। लौह-इस्पात का उत्पादन ही किसी देश के आर्थिक विकास का मापदंड है। आधुनिक सभ्यता लोहे-इस्पात पर निर्भर करती है। इसलिए वर्तमान युग को इस्पात युग कहते हैं।

प्रश्न 24.

स्त्रोत प्राकृतिक तौर पर हमें मिलते रहते हैं, फिर भी इनकी संभाल की ज़रूरत क्यों है ?

उत्तर-

हम अगर प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग इस तरह करते रहे तो ये स्रोत हमारे आने वाली पीढ़ियों तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। हमें इनकी संभाल की बहुत ज़रूरत है, ताकि—

- स्रोतों के पारिस्थितिक तंत्र को ठीक रखा जा सके।

- प्राकृतिक प्रजातियों को बचाया जा सके।

- मनुष्य की रक्षा की जा सके।

प्रश्न 25.

स्थायी या निरंतर विकास क्या है ?

उत्तर-

स्थायी या निरंतर विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक स्रोतों को ध्यान के साथ प्रयोग किया जाए तथा इस तरह किया जाए कि स्रोत बेकार में खराब न हों और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये स्रोत बच सकें तथा वह भी इसका लाभ उठा सकें। इसलिए हमारे आज के समय की यह एक मुख्य ज़रूरत भी है। इसलिए बहुत सारे देशों ने इसको विकास मॉडल के रूप में अपनाया है तथा इनको विकसित बनाया है। अत: ज़रूरी है कि राष्ट्रीय भाईचारे के साथ हम अपनी धरती के इन प्राकृतिक स्रोतों को बचाएं ताकि गरीबी से छुटकारा पाया जा सके तथा देश को खुशहाल बनाया जा सके।

प्रश्न 26.

सुरक्षित पैट्रोलियम भंडार पर नोट लिखो।

उत्तर-

भारत ने एक नीति के पक्ष से देश में सख्त आवश्यकता के समय के लिए एक तेल भंडार को सुरक्षित रखा है जिसमें 5 मिलीयन तक का तेल भंडारण है, जो कि मंगलौर, विशाखापट्टनम तथा उदपी के पास पादूर में स्थित है। यह तेल के भंडार देश में 10 दिन तक संकट के समय सहायता कर सकते हैं।

प्रश्न 27.

बायोगैस ऊर्जा से आपका क्या अर्थ है ?

उत्तर-

कृषि के बचे तथा बेकार पदार्थों से ऊर्जा पैदा की जाती है तथा भारत में लगभग 25 लाख बायोगैस प्लांट हैं। इनके विकास से देश में 75 लाख टन ईंधन की बचत होती है। धुआं रहित चूल्हा इस पर निर्भर है। इससे हर साल 360 लाख टन हरी खाद तैयार होती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

कच्चे लोहे के प्रकारों का वर्णन करो।

उत्तर-

कच्चे लोहे की किस्में (Types of Iron Ore) खनिज लोहे में धातु के अंश के अनुसार लोहा मुख्य रूप में चार प्रकार का होता है—

- मैग्नेटाइट- यह कच्चे लोहे की सबसे बढ़िया किस्म है। इसका रंग लाल होता है। इसमें 70% से 72% तक धातु अंश होते हैं। इसमें चुंबकीय गुण भी मौजूद होते हैं।

- हैमेटाइट-इस काले लाल रंग के कच्चे लोहे में 55% से 69% तक धातु अंश होता है।

- लिमोनाइट-यह कच्चा लोहा पीले रंग का होता है। इसमें 30% से 60% तक लौह अंश होते हैं।

- साइडेराइट-इस घटिया भूरे रंग के लोहे में धातु अंश 20% से 30% होता है।

प्रश्न 2.

भारत में प्रमुख कच्चे लोहे के उत्पादन क्षेत्र बताओ।

उत्तर-

- कर्नाटक-इस क्षेत्र में भारत के कुल लोहे के उत्पादन का 1/4 हिस्सा आता है। यह भारत का सबसे बड़ा कच्चा लोहा उत्पाद क्षेत्र है। इसमें एक मंगलूर जिले में बाबा बूढ़न की पहाड़ियां, केमानगुंडीखान, संदूर पर होसथेट, चितुरदुर्ग इत्यादि काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मैगनेटाइट तथा हैमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है।

- उड़ीसा-यह राज्य भारत का 22%, कच्चा लोहा पैदा करता है। इस राज्य में मयूरभंज, क्योंझर तथा बोनाई क्षेत्रों में लोहा मिलता है।

- छत्तीसगढ़-यह राज्य भारत का 22% कच्चा लोहा पैदा करता है। यहाँ थाली-राजहारा पहाड़ियां तथा बस्तर क्षेत्र काफी प्रसिद्ध हैं।

- गोआ-यह राज्य भारत का 18% कच्चा लोहा पैदा करता है। यहाँ मोरमुगाओ बंदरगाह तथा मांडवी नदी लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं।

- झारखण्ड-इस राज्य में भारत का 25% कच्चा लोहा पैदा होता है। इस राज्य में सिंहभूमि जिले में नोआमण्डी तथा पनसिरा बुडु की प्रसिद्ध खाने हैं। नोआमण्डी खान एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान है।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित वस्तुओं में से हर एक के उपयोग बताओ।

(A) तांबा

(B) एल्यूमीनियम

(C) यूरेनियम,

(D) थोरियम।

उत्तर-

(A) तांबा (Copper) तांबा एक अलौह धातु है। यह धातु बिजली की उत्तम चालक है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, टैलीग्राफ, बिजली की तार, रेल इंजन, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ इत्यादि में होता है। इस धातु के प्राचीन काल में उपकरण, सिक्के इत्यादि बनाए जाते रहे हैं। यह एक उत्तम मिश्रित धातु है। इसको और धातुओं के साथ मिला कर कांसा, पीतल इत्यादि धातु बनाई जा सकती हैं।

(B) एल्यूमीनियम-एल्यूमीनियम एक हल्की धातु है। इसका प्रयोग हवाई जहाज, रेल-गाड़िया, मोटरकारें, भवन निर्माण में किया जाता है। इसको जंग नहीं लगता। इससे पतली चादरें, बर्तन, सिक्के, फर्नीचर, डिब्बे इत्यादि बनाए जाते हैं। यह बिजली तथा ताप का उत्तम सुचालक है इसलिए इसका प्रयोग बिजली की तार, उपकरण, रेडियो, टी०वी० इत्यादि में किया जाता है।

(C) यूरेनियम- यूरेनियम एक भारी, कठोर, रेडियोधर्मी धातु होती है। इस धातु का परमाणु शक्ति के निर्माण के कारण सैनिक महत्त्व है। यह धातु परमाणु बम बनाने में प्रयोग की जाती है।

(D) थोरियम- यह एक भूरे रंग की धातु है। परमाणु शक्ति के विकास के कारण थोरियम का आर्थिक तथा सैनिक महत्त्व बढ़ गया है। थोरियम का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत मोनोजाइट है। थोरियम को नाभकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे तार और शीटें बनाई जाती हैं।

प्रश्न 4.

खनिज किसे कहते हैं ? इसकी मुख्य किस्मों में अन्तर बताओ।

उत्तर-

खनिज एक या एक से अधिक तत्त्वों से मिलकर बनता है तथा इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। संसार में लगभग 70-80 खनिज मिलते हैं जिनका आर्थिक उपयोग किया जाता है। इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जाता है—

- धातु खनिज (Metallic Minerals)-इसमें लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चाँदी, खनिज पदार्थ शामिल किए जाते हैं जिनसे कई धातुएं तैयार की जाती हैं।

- अधातु खनिज (Non-Metallic Minerals)—इसमें नमक, अभ्रक, चूने का पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, पोटाश, जिप्सम इत्यादि खनिज शामिल हैं। इनसे धातुएं नहीं बनाई जातीं।

- ईंधन खनिज पदार्थ (Fuel Minerals)-इसमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। इन्हें शक्ति के साधन भी कहा जाता है।

प्रश्न 5.

भारत में प्रमुख तांबा क्षेत्र बताओ।

उत्तर-

- मध्य प्रदेश–यह राज्य भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। यहां मालेजखंड, तारेगाऊ, बालाघाट, बारागाँव प्रसिद्ध तांबा उत्पादक जिले हैं।

- राजस्थान- इस राज्य में भारत का 40% तांबा मौजूद है। यहाँ अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुनझुनु, डूंगरपुर, पाली, सीकर, सिरोही पर, उदयपुर इत्यादि जिले तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

- झारखण्ड-झारखण्ड में सिंहभूमि जिले के मोसबनी, चोड़ाई रखा, पारसनाथ, बरखानाथ इत्यादि जिले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

प्रश्न 6.

मैंगनीज के निर्यात तथा आयात पर नोट लिखो।

उत्तर-

निर्यात (Export)-2012-13 के सालों में मैंगनीज़ का 72 हज़ार टन निर्यात किया गया। भारत के मैंगनीज का मुख्य खरीददार देश चीन है। भारत में पैदा किया जाने वाला मैंगनीज़ उच्च दर्जे का होता है।

आयात (Import)-क्योंकि मैंगनीज का उत्पादन पूर्ति से कम होता है। इसलिए भारत को मैंगनीज़ बाहर और देशों से आयात भी करना पड़ता है। 2012-13 के सालों में 20 से लेकर 30 हजार टन मैंगनीज का आयात किया गया है। इसमें 43% हिस्सा दक्षिणी अमेरिका, 32% ऑस्ट्रेलिया, गैबीन से 90% तथा कोटे-डी-आईबोरे से 4% आयात किया गया था।

प्रश्न 7.

ऊर्जा के स्रोतों पर नोट लिखो।

उत्तर-

किसी भी देश की आर्थिकता उस देश के ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर करती है क्योंकि उद्योगों इत्यादि को चलाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता होती है। बढ़ रहे उद्योगों के कारण ऊर्जा के स्रोतों की मांग में वृद्धि हो रही है।

- परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोत-कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि।

- गैर परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोत-सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री, ताप ऊर्जा इत्यादि।

- नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत-सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि।

- गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोत-कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा ।

- जैविक स्त्रोत-जंगल, फसलें, जानवर, इन्सान इत्यादि।

- अजैविक स्रोत-जैसे भूमि, पानी, खनिज पदार्थ इत्यादि।

प्रश्न 8.

कोयले के मुख्य प्रकारों का वर्णन करो।

उत्तर-

रचना तथा कोयले की किस्में (Formation and Types of Coal) कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले की निम्नलिखित किस्में हैं—

- ऐन्थेसाइट-यह उत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें 85% तक कार्बन होता है तथा यह सख्त किस्म का होता है तथा जलने के बाद धुएं की कमी होती है।

- बिटुमिनस-इस मध्यम श्रेणी के कोयले में 50% से 85% तक कार्बन होता है, कोकिंग कोयला तथा स्टीम कोयला इस प्रकार का होता है।

- लिग्नाइट-इस कोयले में 35 से 50% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसका प्रयोग ताप बिजली पैदा करने में किया जाता है।

- पीट-इस कोयले में 35% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। यह घटिया किस्म का कोयला है। इसका रंग भूरा होता है तथा जलने के बाद धुएं की मात्रा अधिक होती है।

प्रश्न 9.

भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र बताओ।

उत्तर-

भारत में सबसे पहले 1814 में कोयले की खुदाई आरम्भ हुई तथा लगातार क्षेत्रों का विस्तार बढ़ता गया। भारत के कोयला क्षेत्र हैं—

- पश्चिमी बंगाल-इस प्रदेश में 1267 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई रानीगंज की प्राचीन खान है। यहाँ से भारत का 30% कोयला मिलता है।

- झारखण्ड-यह राज्य भारत का 50% कोयला पैदा करता है। यहां दामोदर घाटी में झरिया, बोकारो, करणपुर, गिरिहीड़ तथा डाल्टनगंज प्रमुख खाने हैं। झरिया का कोयला क्षेत्र सबसे बड़ी खान है। यहां बढ़िया प्रकार का कोक कोयला मिलता है जो इस प्रकार के इस्पात उद्योग में जमशेदपुर, आसन-सोल, दुर्गापुर तथा बोकारो के कारखानों में प्रयोग होता है।

- उड़ीसा-यह राज्य भारत का 24% कोयला पैदा करता है। तालाचेर, सावलपुर, राणापुर, हिमगिर मुख्य कोयला क्षेत्र हैं।

- छत्तीसगढ़- यहां भारत का 18% कोयला पैदा होता है। 5. मध्य प्रदेश-इस प्रदेश में नदी घाटियों में कई खाने जैसे सोन घाटी में सुहागपुर, कोरबा, उमरिया, रामपुर, तत्तापानी प्रमुख खाने हैं।

प्रश्न 10.

कोयले के संरक्षण के लिए कौन-सी विधियों को अपनाया जाना चाहिए ?

उत्तर-

कोयले के संरक्षण के लिए जिन विधियों की ज़रूरत है वे इस प्रकार हैं—

- कोयले की खुदाई वैज्ञानिक विधियों द्वारा की जाए, ताकि कोयला कम मात्रा में नष्ट हो।

- ईंधन के लिए घरों में तथा रेलों में कोयले का उपयोग कम से कम किया जाए।

- पन बिजली का प्रयोग करके कोयले के भंडारों को सुरक्षित किया जा सकता है।

- कोयले के नए भण्डारों की खोज की जाए।

- कोयले का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए ताकि इसके भण्डार एक लम्बे समय तक प्रयोग किए जा सकें।

प्रश्न 11.

“पेट्रोलियम के भण्डार अधिक देर तक नहीं चलेंगे।” व्याख्या करो।

उत्तर-

पेट्रोलियम एक समाप्त होने वाला शक्ति का साधन है। पृथ्वी पर पेट्रोलियम के भण्डार सीमित मात्रा में मिलते हैं। जिन क्षेत्रों से एक बार खनिज तेल निकाल लिया जाता है वे भण्डार सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आधुनिक युग में पेट्रोलियम की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस कारण भविष्य में खनिज तेल की काफी कमी हो जाएगी। अधिकतर वैज्ञानिकों का मत है कि पेट्रोलियम के भण्डार कुछ शताब्दियों में ही समाप्त हो जाएंगे। ये भण्डार अधिक समय तक नहीं चल सकेंगे। ये सन् 2050 ई० तक ही पर्याप्त होंगे। इसका मुख्य कारण है कि खनिज तेल अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है। नये क्षेत्रों का विकास कम हुआ है। खनिज तेल निकालने तथा साफ करने में बहुत सा तेल नष्ट हो जाता है। तेल की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए प्रत्येक देश अपने भण्डारों की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में तेल का शोषण कर रहा है। खनिज तेल के स्थान पर दूसरे साधनों का प्रयोग भी कम है। इसलिए यह अनुमान ठीक है कि पेट्रोलियम के भण्डार अधिक समय तक नहीं चल सकेंगे।

प्रश्न 12.

पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए कौन-कौन सी विधियों को अपनाना आवश्यक है ?

उत्तर-

एक अनुमान के अनुसार ये भण्डार अधिक देर तक नहीं चल सकेंगे। इसलिए इन साधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। पेट्रोलियम साधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग आवश्यक है—

- पेट्रोलियम का सदुपयोग किया जाए तथा प्रत्येक बूंद को नष्ट होने से बचाया जाए।

- खनिज तेल को निकालने तथा साफ करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके नष्ट होने वाले तेल को बचाया जाए।

- तेल के स्थान पर दूसरे साधनों का प्रयोग अधिक किया जाए।

- तेल के नए क्षेत्रों की खोज की जाए।

- तेल युक्त चट्टानों से तेल के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अधिक से अधिक प्राप्त की जाएं।

- तेल धीरे-धीरे से निकालने से सभी कुओं में उच्च दबाव रहता है तथा तेल के भण्डार अधिक समय तक चल सकते हैं।

प्रश्न 13.

भारत के प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेश बताओ।

उत्तर-

भारत के मुख्य तेल (Major Oil Fields) क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

- डिगबोई क्षेत्र (Digboi Oil Field)—यह असम प्रदेश में भारत का सबसे प्राचीन तथा अधिक तेल वाला क्षेत्र है। यहाँ से भारत का 60% खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तीन तेलकूप हैंडिगबोई, बप्पायुंग तथा हंसायुग।

- गुजरात क्षेत्र (Gujarat Oil Field) कैम्बे तथा कच्छ की खाड़ी के निकट अंकलेश्वर, लयुनेज़, कलोल स्थानों पर तेल का उत्पादन आरम्भ हो गया है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 30 लाख टन तेल प्राप्त होता है।

- बॉम्बे हाई क्षेत्र (Bombay High Oil Field) खाड़ी कच्छ के कम गहरे समुद्री भाग में भी तेल मिल गया है। यहाँ बॉम्बे हाई तथा बसीन क्षेत्र हैं।

प्रश्न 14.

किसी स्थान पर जल-बिजली का विकास किन-किन तत्त्वों पर निर्भर करता है ?

उत्तर-

जल बिजली का विकास निम्नलिखित भौगोलिक तथा आर्थिक तत्त्वों पर निर्भर करता है—

- ऊँची-नीची भूमि (Uneven Relief)-जल बिजली के विकास के लिए ऊँची-नीची तथा ढालू भूमि होनी चाहिए। इस दृष्टि से पर्वतीय तथा पठारी प्रदेश जल बिजली के विकास के लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं। अधिक ऊँचाई से गिरने वाला जल अधिक मात्रा में जल बिजली उत्पन्न करता है।

- अधिक वर्षा (Abundant Rainfall)-जल बिजली के लिए सारा वर्ष निरन्तर जल की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए।

- विशाल नदियों तथा जल प्रपातों का होना (Waterfalls & Huge Rivers) नदियों में जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि वर्ष भर समान रूप से जल प्राप्त हो सके। पर्वतीय प्रदेशों में बनने वाले प्राकृतिक जल प्रपात जल बिजली विकास में सहायक होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जल प्रपात।

प्रश्न 15.

कोयले तथा खनिज तेल के साथ जल-बिजली शक्ति के तुलनात्मक महत्त्व का अध्ययन करो।

उत्तर-

पिछले कुछ सालों से जल बिजली का कोयले तथा खनिज तेल से अधिक महत्त्व है। इसके कई कारण हैं :

- स्थायी साधन-कोयला तथा तेल समाप्त हो जाने वाले साधन हैं इनके भण्डार सीमित हैं। धातु जल बिजली एक स्थायी साधन है।

- स्वच्छ साधन-कोयला तथा तेल धुएँ इत्यादि के कारण पर्यावरण को दूषित कर देते हैं परन्तु जल बिजली एक स्वच्छ साधन है तथा इसका सुविधापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। इसको सफेद कोयता भी कहते हैं।

- कम (खर्च)-जल बिजली एक सस्ता साधन है।

- उद्योगों का विकेंद्रीकरण-जल बिजली द्वारा उद्योगों का विकेंद्रीकरण आसानी के साथ किया जा सकता है।

प्रश्न 16.

धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अन्तर बताओ।

उत्तर-

| धात्विक खनिज |

अधात्विक खनिज |

| 1. इन खनिजों को और नये पदार्थ बनाने के लिए की प्राप्ति नहीं होती। |

1. अधात्विक खनिजों को गलाने से भी किसी धातु पिघलाया जा सकता है। |

| 2. उदाहरणे-लोहा, तांबा, बाक्साइट, मैंगनीज धात्विक खनिज हैं। |

2. कोयला, अभ्रक, संगमरमर, पोटाश अधात्विक खनिज हैं। |

| 3. ये खनिज प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। |

3. ये खनिज प्रायः तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। |

| 4. इन्हें दोबारा पिघला कर भी प्रयोग किया जा सकता है। |

4. इन्हें पिघलाकर प्रयोग नहीं किया जा सकता। |

प्रश्न 17.

भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग क्या हैं ?

उत्तर-

भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग निम्नलिखित हैं—

- यह ऊर्जा हर स्थान पर मिलती है। सूर्य ऊर्जा को खाना बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

- सर्दी में ताप देने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- इसको गलियों तथा घरों में रोशनी देने के लिए उपयोग किया जाता है।

- फसलों को खुश्क करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 18.

पवन ऊर्जा पर नोट लिखो।

उत्तर-

पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। हवा की गति जो कि एक निरन्तर वेग के साथ चलती है, पवन ऊर्जा पैदा करने में सहायता करती है। पवन चक्कियां ऊर्जा पैदा करने के लिए लगाई जाती हैं। पवन ऊर्जा भोजन पदार्थों को पीसने (Grinding) के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। कुआँ इत्यादि में से पानी निकालने के लिए भी पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। टरबाइनों को चलाकर बिजली भी पैदा की जाती है। भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा पैदा की जाती है।

प्रश्न 19.

ज्वारीय ऊर्जा पर नोट लिखो।

उत्तर-

ज्वारीय ऊर्जा बड़े ज्वार-भाटों से तटीय राज्यों में मिलती है। इस ऊर्जा को सागर के प्रवेशिका पर बाँध बना कर प्राप्त किया जा सकता है। सागर में ज्वारभाटा पर सागरीय धाराओं के साथ चलने वाली टरबाइनें पानी की सतह के नीचे लगाई जाती हैं जिसके साथ बिजली पैदा की जाती है। कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी पर गंगा, सुन्दरवन डेल्टा ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान हैं।

प्रश्न 20.

गैर परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों के विकास की ज़रूरत क्यों है ? कारण बताओ।

उत्तर-

गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों के विकास की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इन ऊर्जा के स्रोतों को दुबारा से बनाया जा सकता है। इन स्रोतों को प्राकृतिक साधनों-सूर्य, हवा, पानी इत्यादि का प्रयोग करके दुबारा बनाया जा सकता है। जब हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, तब उसके साथ हमारी पृथ्वी के ऊपर वाले साधन दूषित हो जाते हैं तथा खराब होते हैं और पर्यावरण दूषित होता है। ईंधन खनिजों जैसे कि कोयला इत्यादि के जलने के बाद पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलता है। खनिज तेल की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ने के कारण आने वाले समय के लिए इसके भंडार समाप्त होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत ही एक विकल्प हैं तथा इनके विकास की अब काफ़ी ज़रूरत है। कुछ महत्त्वपूर्ण गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत हैं-सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि।

प्रश्न 21.

खनिज तेल के गुण तथा नुकसान बताओ।

उत्तर-

| खनिज तेल के गण (Advantages of Oil) |

खनिज तेल के नुकसान (Disadvantages of Oil) |

| 1. खनिज तेल सस्ता तथा यातायात के लिए काफी सुविधाजनक है। इसको पाइप लाइन द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। |

1. पैट्रोल के झलकाव के कारण प्रदूषण फैलता है तथा पानी में पैदा होने वाले जीवों का नुकसान होता है। |

| 2. मुख्य रूप में पैट्रो रसायन उद्योगों के लिए धुरे का काम करते हैं। |

2. प्रदूषक निकलने के साथ तेज़ाबी वर्षा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। |

|

3. खोज निर्माण कौशल काफी महंगा है। |

|

4. यह नवीकरणीय स्रोत नहीं है। |

प्रश्न 22.

निरन्तर विकास से आपका क्या अर्थ है ? इसके मुख्य सिद्धान्त बताओ।

उत्तर-

साधनों का विकास बिना पर्यावरण को दूषित किए किया जा सके तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को मुख्य रूप में रखकर उपयोग किया जाए। इस तरह के विकास को निरन्तर विकास का नाम दिया जाता है। निरन्तर विकास के मुख्य सिद्धान्त हैं—

- हर एक की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि

- पृथ्वी के अलग-अलग स्रोतों की संभाल

- प्राकृतिक स्रोतों का रिक्तीकरण कम करना।

- पर्यावरण के लिए एक उचित ढंग अपनाना।

- समाज को अपने पर्यावरण की संभाल करने में सहायता करना।

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

प्रश्न 1.

कच्चे लोहे के प्रकारों तथा भारत में लोहे के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन करो।

उत्तर-

लोहा किसी देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। पृथ्वी की कुल चट्टानों के 5% भाग में लोहे की कच्ची धातु मिलती है। संसार में लोहे के अधिकतर भण्डार मध्य अक्षांशों में स्थित देशों तथा अन्य महासागर के तटवर्ती देशों में मिलते हैं। लोहे का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। यह धरती की पपड़ी में एक खनिज है। इसका प्रयोग इस्पात बनाने के लिए भी किया जाता है। इस्पात हमारे इतिहास में निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है तथा तीसरी तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से 18वीं सदी तक भारत का लोहा काफी प्रसिद्ध रहा है।

लोहे को हमारे आधुनिक उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर भी कई प्रकार से इस पर निर्भर करता है। कच्चा लोहा खानों से निकाला जाता है तथा इसकी मुख्य किस्में इस प्रकार हैं—

- मैग्नेटाइट (Magnetite)-इस प्रकार के बढ़िया लोहे में 72% धातु अंश होते हैं। चुंबकीय गुणों के कारण इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है।

- हैमेटाइट (Hematite)-इस लाल रंग के लोहे में 60% से 70% तक धातु अंश होता है। यह रक्त की तरह लाल रंग का होता है।

- लिमोनाइट (Limonite)—इस पीले रंग के लोहे में 40% से 50% तक लोहे का अंश होता है।

- सिडेराइट (Siderite)—इस भूरे रंग के लोहे में धातु अंश 48% होता है।

इस लोहे में अशुद्धियाँ अधिक होती भारत संसार का 5% लोहा उत्पन्न करता है तथा आठवें स्थान पर है। भारतीय लोहे में कम अशुद्धियाँ हैं तथा इसमें 75% धातु अंश होता है। देश में एक लम्बे समय के प्रयोग के लिए 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं। इस प्रकार संसार के 20% भंडार भारत में हैं। भारत में अधिकतर लोहा हैमेटाइट जाति का मिलता है जिसमें 60% से अधिक लौह-अंश मिलता है। भारत में लगभग हर साल ₹1700 करोड़ का लोहा विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत में कच्चे लोहे हैमेटाइट के भंडार 12 अरब 31 करोड़ 73 लाख टन है तथा मैगनेटाइट 5 अरब 39 करोड़ 52 लाख है। सबसे बढ़िया प्रकार के कच्चे लोहे के भंडार छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोआ, झारखण्ड इत्यादि में मिलते हैं।

लोहा क्षेत्रों का वितरण (Distribution)-भारत में कर्नाटक राज्य सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। बिहार तथा उड़ीसा भारत का 75% लोहा उत्पन्न करते हैं। इसे भारत का लोहा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत के मुख्य इस्पात कारखाने हैं।

विभिन्न राज्यों में उत्पादन निम्नलिखित हैं :

1. कर्नाटक-कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ भारत का 1/4 हिस्सा लोहा पैदा किया जाता है। इस राज्य में मुख्य रूप में बाबा बूढ़न पहाड़ियों में केमनगुंडी तथा चिकमंगलूर में कुद्रेमुख क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। यह लोहा भद्रावती इस्पात कारखाने में प्रयोग होता है।

2. उड़ीसा-यह राज्य देश का 13% लोहा उत्पन्न करता है। इस राज्य में मयूरभंज, क्योंझर तथा बनाई जिलों में खानें हैं।

- मयूरभंज में गुरमहासिनी, सुलेपत, बादाम पहाड़ खाने हैं।

- क्योंझर में बगियां बुडु खान है।

- बोनाई में किरिबुरु खान से प्राप्त लोहा जापान को निर्यात होता है तथा राऊरकेला इस्पात कारखाने में प्रयोग किया जाता है।

3. छत्तीसगढ़-यह राज्य भारत का 18% कच्चे लोहे का उत्पादन करता है। इस राज्य में धाली-राजहरा की पहाड़ियां लोहे के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। बस्तर क्षेत्र में बैलाडिला तथा रावघाट के नए क्षेत्रों में लोहे की खाने हैं। यहाँ से लोहा जापान को निर्यात किया जाता है तथा भिलाई कारखाने में प्रयोग होता है।

4. गोआ-गोआ राज्य भारत के कुल लोहा भंडार में 18% हिस्सा डालता है। गोआ में लौह अयस्क के नए भंडारों के पता लगने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्तरी गोआ तथा दक्षिणी गोआ में प्रमुख खानें हैं।

5. झारखण्ड-इस राज्य में भारत के 25% लोहे के भण्डार हैं और यह कुल उत्पादन में 14% हिस्सा डालता है। इस राज्य में कोल्हन जगीर में सिंहभूमि क्षेत्र प्रमुख है। यहां पर नोआ मंडी, पनसिरा बुडु, बुडाबुरु प्रसिद्ध लोहे के भण्डार हैं। नोआ मंडी खान एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान है। इस लोहे को जमशेदपुर व दुर्गापुर कारखानों में भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में धनौरा व धन चोली क्षेत्र, हरियाणा में महेंद्रगढ़ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर क्षेत्र, महाराष्ट्र में चांदा तथा रत्नागिरी क्षेत्र में लोहारा तथा पीपल गाँव खान क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कुढ़पा तथा करनूल क्षेत्र।

भारत संसार का पांचवा बड़ा लोहा निर्यात देश है। देश का 50 से 60% लोहा जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया देशों को निर्यात किया जाता है। जबकि कुल लोहे का तीन चौथाई भाग जापान को निर्यात किया जा रहा है। जापान भारत के लोहे का सबसे बड़ा खरीददार है। भारत से लोहा मारमागांव, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप तथा मंगलौर बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है।

प्रश्न 2.

भारत में तांबे के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन करो।

उत्तर-

तांबा एक प्राचीन धातु है आधुनिक युग में लोहे के पश्चात् तांबे का दूसरा स्थान है। संसार में लगभग 40 देशों में तांबा मिलता है, परन्तु तांबे के मुख्य भण्डार पांच देशों में मिलते हैं। सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका, एण्डीज़ पर्वत तथा कनाडा का पठार तांबे के मुख्य देश हैं। तांबे से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। यह एक हल्के गुलाबी भूरे रंग की धातु है जो कि हमें चट्टानों के रूप में मिलती है। तांबा लचकीला होता है तथा लचकीलेपन के कारण बिजली तथा ताप का अच्छा सुचालक है। कई बिजली उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जंग नहीं लगता तथा इसके प्रयोग से मिश्रित धातु बनाई जा सकती है। तांबे का प्रयोग मनुष्य ने एक धातु के रूप में लोहे से पहले शुरू किया था। तांबे का प्रयोग बर्तन बनाने तथा सिक्के बनाने में काफी किया जा रहा है। इसके साथ बिजली का सामान, तारें इत्यादि भी बनाई जाती हैं।

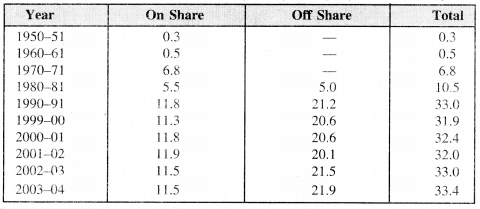

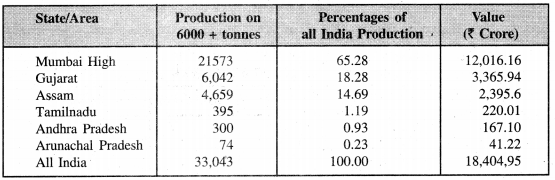

भारत में तांबे के भंडार काफी सीमित हैं। तांबे के उत्पादन में भारत काफी भाग्यशाली भी है। हमारा देश संसार का तक़रीबन 2% तांबा पैदा करता है। 1950-51 से 1970-71 तक तांबे का उत्पादन काफी अच्छा है, पर यह वृद्धि धीरेधीरे हुई। 1970-71 से 1990-91 तक तांबे का उत्पादन तेजी से बढ़ा। इस समय में तांबे का उत्पादन 5,255 हजार टन रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद 1996-97 में इसके उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई यह उत्पादन 3,896 हजार टन तक पहुंच गया। 1997-98 में इसके उत्पादन में काफी कमी आई। यह कम होकर सिर्फ 233 हजार टन रह गया तथा 1997-98 तक उत्पादन कम ही रहा।

Production and Distribution

| State |

Production (Lakh Tonnes)

|

Percentage of all India |

| Madhya Pradesh |

87 |

56.86 |

| Rajasthan |

62 |

40.52 |

| Jharkhand |

4 |

2.62 |

| All India |

153 |

100.00 |

Trends in Production of Copper Ore in India

| Year |

Quantity (Thousand Tonnes) |

Value (₹ Crore) |

| 1950-51 |

375 |

1.94 |

| 1960-61 |

423 |

2.29 |

| 1970-71 |

666 |

4.95 |

| 1980-81 |

2109 |

42.70 |

| 1990-91 |

5255 |

169.97 |

| 1994-95 |

4767 |

208.92 |

| 1996-97 |

3896 |

241.59 |

| 1997-98 |

233 |

395.97 |

| 1998-99 |

199 |

337.72 |

| 1999 |

165 |

310.56 |

| 2000-01 |

164 |

324.32 |

| 2002-03 |

153 |

242.96 |

यह 153 हजार टन 2002-03 तक पहुँच गया। भारत में खास कर तांबा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखण्ड में मिलता है।

1. मध्य प्रदेश-मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में इसने कर्नाटक, राजस्थान तथा झारखण्ड को उत्पादन के रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया है। 2002-03 के सालों में इस राज्य में देश का 56.86% तांबे का उत्पादन किया गया। तारे गाँव जिले में इस राज्य की सबसे बड़ी पट्टी है। इसके अतिरिक्त मलंजखंड, बालाघाट ज़िले भी काफी प्रसिद्ध हैं। इन प्रांतों में 84.83 मिलियन टन तांबा पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेतूल बासगाँव क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं।

2. राजस्थान-राजस्थान ने भी तांबे के उत्पादन में काफी विकास किया है तथा तांबे के उत्पादन के लिए भारत का दूसरा स्थान है। यह भारत का 40% तांबा पैदा करता है। ज्यादातर तांबे का उत्पादन अरावली पर्वत श्रेणी में मौजूद है। इस राज्य में अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुनझुनु, पाली सीकर, सिरोही तथा

उदयपुर तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन जिलों में एक अनुमान अनुसार 65.08 मिलियन टन तांबे का उत्पादन होता है। राजस्थान के ज़िले खेत सिंहाणा, झुनझुनु में तांबा मिलता है। यह बेल्ट उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र तक 80 किलोमीटर के घेरे में फैली है। खेती सिंहाणा में आमतौर पर 1.8 मिलियन टन तक का उत्पादन होता है।

3. झारखण्ड-शुरुआत में झारखण्ड बिहार का ही एक हिस्सा होता है। 1980 तक यह तांबा उत्पादन का एक विशेष क्षेत्र था पर धीरे-धीरे यहाँ उत्पादन कम होने लगा तथा झारखण्ड तांबा उत्पादक में तीसरा स्थान पर आ गया, इसका कारण इसके अपने जिले में उत्पादन का कम होना तथा बाकी ज़िलों में उत्पादन में वृद्धि होने से है। राज्य में तांबे का उत्पादन 62% तक 1977-78 से कम हो गया तथा 2002-03 में हालात अधिक नाजुक हो गए। झारखण्ड के सिंहभूमि जिले के मोसाबनी, खेडाई रखा, धोबानी, पारसनाथ, बरखानाथ इत्यादि प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं।

आयात (Import)-भारत में तांबे का उत्पादन हमारी मांग से कम हुआ है। इस कारण भारत को तांबा बाहर से आयात करना पड़ता है। मुख्य रूप में भारत यू०एस०ए०, कैनेडा, जापान तथा मैक्सिको से तांबा आयात करता है। हर साल माँग के हिसाब से आयात किया जाता है। हर साल मांग के हिसाब से आयात की दर बढ़ती-कम होती जाती है।

प्रश्न 3.

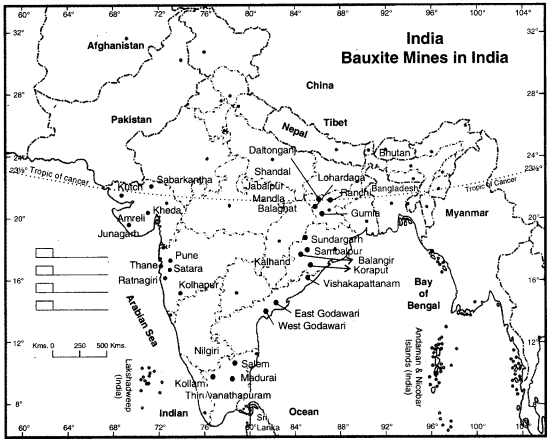

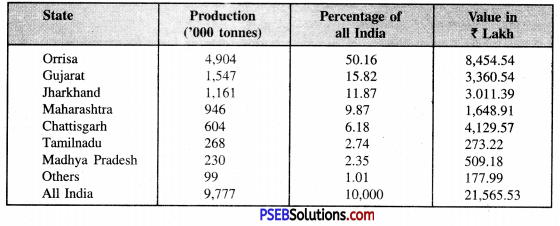

भारत में बाक्साइट के उत्पादन तथा वितरण पर नोट लिखो।

उत्तर-

बाक्साइट एक महत्त्वपूर्ण धातु है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम बनाने के लिए किया जाता है। असल में यह बाक्साइट एल्यूमीनियम आक्साइड की चट्टान ही होती है। यह कोई निश्चित खनिज नहीं पर एक चट्टान का टुकड़ा है। जिसमें हाईड्रेटिड एल्यूमीनियम आक्साइड शामिल होता है। यह गुलाबी, सफेद या लाल रंग का होता है। इसका रंग इसमें मौजूद आयरन पर निर्भर करता है।

उत्पादन तथा वितरण (Production and Distribution)—देश में कुल भंडार 31076 मिलियन टन है। जिसका रिकॉर्ड 1 अप्रैल, 2000 में किया गया। साल 2012-13 में बाक्साइट का उत्पादन 15 हजार 360 टन हो गया था जोकि पिछले साल से 13% अधिक था। ज्यादातर बाक्साइट झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात तथा राजस्थान प्रदेश से प्राप्त किया जाता है।

जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी बाक्साइट के होने का पता चलता है।

1. उड़ीसा (Orissa)-उड़ीसा सबसे बड़ा बाक्साइट उत्पादक प्रदेश है। उड़ीसा का 95 प्रतिशत बाक्साइट पूर्वी घाट, राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग के जिला कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी से आता है। मुख्य रूप में इस राज्य के बाक्साइट की बेल्ट कालाहांडी तथा कोरापुट जिलों में है जो आँध्र प्रदेश तक फैली हुई हैं।

Production of Bauxite in India 2002–03

2. गुजरात-गुजरात भारत का दूसरा महत्त्वपूर्ण बाक्साइट उत्पादक राज्य है। यह देश का 15 प्रतिशत बाक्साइट पैदा करता है। इस स्थान पर कुल बाक्साइट 87.5 मिलियन टन तक मिलता है जो मुख्य रूप में जमुनानगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ सांबरकांधा, अमरेली तथा भावनगर में पाया जाता है। प्रमुख तौर पर कच्छ की खाड़ी से अरब सागर किनारे की यह पट्टी मुख्य ज़िलों भावनगर, जूनागढ़ तथा अमरेली ज़िलों में फैली हुई है तथा 48 किलोमीटर लम्बी तथा 3 से लेकर 4.5 किलोमीटर तक चौड़ी है।

3. झारखण्ड-इस राज्य में से 63.5 मिलियन टन बाक्साइट के भंडार मिलते हैं। यह भंडार मुख्य रूप में रांची, लोहारदागां, पलामू तथा गुमला इत्यादि स्थानों से मिलते हैं। हारदागां से बढ़िया किस्म का बाक्साइट मिलता है।

4. महाराष्ट्र-महाराष्ट्र के क्षेत्र में से 10 प्रतिशत के लगभग बाक्साइट मिलता है। कोलापुर के पठारी भाग, उदयगिरि, रांधनगड़ी, इंजरगंज प्रमुख बाक्साइट उत्पादक जिले हैं। ठाणे, रत्नागिरी, सतारा तथा पुणे क्षेत्रों में भी बाक्साइट का उत्पादन किया जाता है। डांगरवाड़ी तथा इंदरगंज जिले एल्यूमीनियम के लिए प्रसिद्ध हैं।

5. छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ भारत के कुल उत्पादन में 6 प्रतिशत तक का हिस्सा डालते हैं। बिलासपुर के दुर्ग जिलों में मैकाल पर्वत श्रेणी तथा अमरकंटक पठारी भाग्य में सूरगुजा, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले बाक्साइट के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं।

6. तमिलनाडु-तमिलनाडु के एक करोड़ 72 लाख टन बाक्साइट भंडार नीलगिरि, सेलम तथा मदुराय में पाए जाते हैं।

7. मध्य प्रदेश-यहां पाइकल पर्वत श्रेणी के शाहडोल, मांडला, बालाघाट तथा जबलपुर जिले के कोटली क्षेत्र बाक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाक्साइट का निर्यात 2011-12 में 4 लाख एक हजार टन से अगले साल 2012-13 में 34 लाख 10 हज़ार हो गया था। चीन (91%), कुवैत (3%) तथा कतर (2%) भारत के बाक्साइट के आयातक देश हैं।

प्रश्न 4.

मैंगनीज के भारत में उत्पादन तथा वितरण का वर्णन करो।

उत्तर-

मैंगनीज एक प्राकृतिक धातु नहीं है। यह हमेशा लोहे से इस्पात बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हल्के स्लेटी रंग की धातु है जो कि कच्चे लोहे के साथ ही खानों में मिलती है। यह मुख्य रूप में लौह-इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। एक टन इस्पात बनाने के लिए 6 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां, रंग तथा बैटरियां इत्यादि बनाने में भी किया जाता है।

भारत में मैंगनीज का उत्पादन तथा वितरण (Manganese Ore Distribution in India)-भारत जिम्बाब्वे के बाद मैंगनीज भंडारों में संसार में दूसरा स्थान रखता है तथा 430 मिलियन टन मैंगनीज़ का भंडार करता है।

भारत संसार में उत्पादन के लिहाज़ से पांचवां स्थान रखता है क्रमवार चीन, गैबोन, दक्षिणी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में मैंगनीज का बढ़िया उत्पादन होता है। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्रा प्रदेश तथा कर्नाटक मुख्य मैंगनीज उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश दोनों ही मैंगनीज का आधा भाग पैदा करते हैं।

(State Wise Reserves of Maganese)

Odisa (44%)

Karnataka (22%)

Madhya Pradesh (13%)

Maharashtra (8%)

Andhra Pradesh (4%)

Jharkhand and Goa (3%)

Rajasthan, Gujarat and

West Bengal (3%).

- उड़ीसा-यह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह भारत के कुल बाक्साइट उत्पादन में 44% का हिस्सा डालता है। मुख्य उत्पादक जिलों में सुन्दरगढ़ जिले की खान, गंगपुर कालाहांडी, कोरापुट तथा बोनाई क्षेत्र प्रसिद्ध हैं।

- कर्नाटक-कर्नाटक भारत की कुल मैंगनीज के 22 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन करता है। उत्तर कन्नड़, शिमोगा, बिलारी, चितलदुर्ग तथा टुमकुर ज़िले प्रमुख मैंगनीज उत्पादन केन्द्र हैं।

- मध्य प्रदेश-यह प्रदेश देश की पैदावार में 13% तक का योगदान डालता है। यहाँ मैंगनीज बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा जबलपुर जिलों में से मिलती है।

- महाराष्ट्र-महाराष्ट्र में नागपुर तथा भंडारा क्षेत्र तथा रत्नागिरी ज़िले मैंगनीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

- आन्ध्र प्रदेश-आन्ध्र प्रदेश में मुख्य रूप में मैंगनीज पट्टी श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले में से मिलता है। श्रीकाकुलम सबसे पुरानी मैंगनीज की खान है। इसके अतिरिक्त कुड़प्पा, विजयनगर, गंटूर मैंगनीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

इसके अतिरिक्त गोआ, पंचमहल, गुजरात, उदयपुर, बनसवांग, राजस्थान मैंगनीज के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। निर्यात (Export)-2012-13 में मैंगनीज का उत्पादन 72 हजार टन था। मुख्य भारतीय मैंगनीज का खरीददार चीन था। भारतीय मैंगनीज उच्च स्तर का होता है।

आयात (Import)—मैंगनीज की पूर्ति की मांग से कम होने के कारण भारत को मैंगनीज बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। 2012-13 के सालों में 23 लाख 30 हजार टन मैंगनीज का आयात किया जाता है। आयात मुख्य रूप में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, गैबीन के स्थानों से किया जाता है।

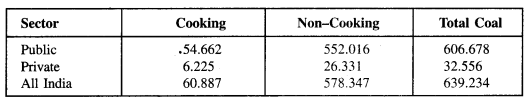

प्रश्न 5.

भारत में कोयले के उत्पादन तथा वितरण पर नोट लिखो।

उत्तर-

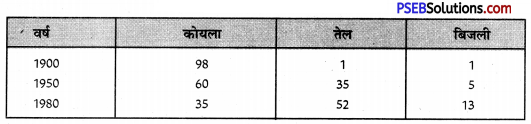

आधुनिक युग में कोयला शक्ति का प्रमुख साधन है। कोयले को उद्योग की जननी भी कहा जाता है। कई उद्योगों के लिए कोयला एक कच्चे माल का पदार्थ है। कोयले से बचे पदार्थ बैनज़ोल, कोलतार, मैथनोल इत्यादि का प्रयोग कई रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। रंग-रोगन, नकली रबड़, प्लास्टिक, रिबन, लेम्प इत्यादि अनेक वस्तुएं कोयले से तैयार की जाती हैं। इस उपयोगिता के कारण कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को औद्योगिक क्रान्ति का आधार माना जाता है। संसार के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयले क्षेत्रों के निकट स्थित हैं, किसी सीमा तक आधुनिक सभ्यता कोयले पर निर्भर करती है। कोयला मुख्य रूप में चार किस्मों में विभाजित किया जाता है।

1. एंथेसाइट-यह उत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें 85% तक कार्बन होता है। इसमें धुएँ की कमी होती है। इसका रंग काला होता है। इस प्रकार कठोर कोयले के भण्डार कम मिलते हैं।

2. बिटुमिनस-इस मध्यम श्रेणी के कोयले में 85% तक कार्बन होता है। कोकिंग कोयला इस प्रकार का होता है। इसे धातु गलाने तथा जलयानों में प्रयोग किया जाता है।

3. लिगनाइट-इस कोयले में 50% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसका प्रयोग ताप विद्युत् में किया जाता है। इसमें से धुआँ बहुत निकलता है।

4. पीट-यह घटिया किस्म का भूरे रंग का कोयला है जिसमें 35% से कम कार्बन होता है। यह कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। इसकी जलन क्षमता कम होने के कारण इसका प्रयोग कम होता है।

उत्पादन तथा वितरण-भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन 1774 में पश्चिमी बंगाल में रानीगंज खान से आरंभ हुआ तथा निरंतर कोयले के उत्पादन में वृद्धि होती रही। स्वतन्त्रता के पश्चात् 30 वर्ष में कोयले के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई। भारत में कोयला मुख्य रूप में-झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। 2015-16 के साल में भारत में कोयले का उत्पादन 63 करोड़ 92 लाख 34 हजार टन था जो कि 2014-15 में 60 करोड़ 91 लाख 79 हजार टन से 3 करोड़ 55 हज़ार टन से अधिक था। भारत में कोयले की मांग के मुख्य क्षेत्र इस्पात उद्योग, शक्ति उत्पादन, रेलवे, घरेलू खपत तथा अन्य उद्योग हैं। सन् 1972 में भारत ने कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तथा कोल इंडिया लिमिटेड नाम की सरकारी संस्था स्थापित की है। कोयले के उत्पादन में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का योगदान निम्नलिखित सारणी के अनुसार है—

Production of Raw Coal during the year 2015-16 (CMT)

भारत में कोयला प्राप्ति के दो प्रकार के क्षेत्र हैं—

I. गोंडवाना कोयला क्षेत्र (Gondwana Coal Fields)—

1. पश्चिमी बंगाल-इस प्रदेश से 1267 वर्ग किलोमीटर में फैली रानीगंज की प्राचीन तथा सबसे गहरी खान है। यहां उच्च कोटि के कोयला भंडार हैं। यहाँ भारत का 30% कोयला मिलता है।

2. झारखण्ड-यह राज्य भारत का 27.3% कोयला उत्पन्न करता है। यहां दामोदर घाटी में झरिया, बोकारो, कर्णपुर, गिरिडीह तथा डाल्टनगंज प्रमुख खाने हैं। झरिया का कोयला क्षेत्र सबसे बड़ी खान है। यहाँ बढ़िया प्रकार का कोक कोयला मिलता है जो इस प्रकार के इस्पात के उद्योग में जमशेदपुर, आसनसोल, दुर्गापुर तथा बोकारो के कारखानों में प्रयोग होता है।

3. उड़ीसा-उड़ीसा भारत के कुल कोयले का 24 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है। तालेचर, संबलपुर तथा रामपुर हिमगिर महत्त्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। इकक्ला तलेचर, उड़ीसा का % हिस्सा पैदा करता है।

4. छत्तीसगढ़-छत्तीसगढ़ भारत का 18 प्रतिशत कोयले का उत्पादन करता है। यहां कोयले की 12 खाने हैं। इस राज्य का कोयला नदी घाटियों की खानों से मिलता है। यहां सिंगरौली कोयला क्षेत्र तथा कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। यहां से ताप बिजली घरों तथा भिलाई इस्पात केंद्र को कोयला भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त सुहागपुर, रामपुर, पत्थर खेड़ा, सोनहल अन्य प्रमुख कोयला भंडार हैं।

5. मध्य प्रदेश-यहाँ कई नदी घाटियों में कोयला खाने हैं। बोकारो, उमरिया, रामपुर, तत्तापानी प्रमुख खाने हैं।

6. आन्ध्र प्रदेश-आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी में सिंगरौली कोठगुडम तथा तंदूर खाने हैं।

7. अन्य क्षेत्र-महाराष्ट्र में बर्धा घाटी में चन्द्रपुर तथा बल्लारपुर पश्चिमी बंगाल में रानीगंज, आन्ध्र प्रदेश में सिंगरौला, कोठगुड़म, महाराष्ट्र में अन्य खाने हैं।

II. टरशरी कोयला क्षेत्र (Tertiary Coal Fields)-इस किस्म का लिग्नाइट कोयला असम में लमीमपुर तथा माकूम क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान में बीकानेर जिले में पालना नामक क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला मिलता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में। तमिलनाडु में दक्षिणी अरकाट में नेवेली में लिग्नाइट कोयला मिलता है। जम्मू कश्मीर में पुंछ, रियासी तथा ऊधमपुर में निम्नकोटि का कोयला मिलता है। भारत में 12000 करोड़ टन कोयले के सुरक्षित भंडार हैं। परन्तु बढ़िया प्रकार का कोयला सिर्फ 100 सालों के लिए काफी है। इसलिए बढ़िया किस्म के कोयले को बचाया जाता है। संसार में कोयले के उत्पादन में भारत का आठवां स्थान है। देश की 800 से अधिक कोयला खानों में से 3000 लाख टन कोयला निकाला गया है। इन कोयला खानों में लगभग 4 लाख मज़दूर काम करते हैं। 1972 में भारत सरकार ने कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

प्रश्न 6.

भारत में पैट्रोलियम के महत्त्व, उत्पादन तथा वितरण का वर्णन करो।

उत्तर-

पैट्रोलियम शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है (Petra = rock, Oleum = oil) इसलिए इसे चट्टानी तेल भी कहते हैं क्योंकि यह चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। खनिज तेल कार्बन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। पृथ्वी के नीचे दबी हुई समुद्री वनस्पति तथा जीव जन्तुओं से लाखों वर्षों के बाद अधिक ताप तथा दबाव के कारण खनिज तेल बन जाता है। तकनीकी तौर पर पैट्रोलियम एक ज्वलनशील तरल पदार्थ है जो कि हाइड्रोकार्बन का बना होता है। इसमें 90 से 95 प्रतिशत पैट्रोलियम के तथा बाकी जैविक पदार्थों तथा कुछ भाग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि होती है।

प्राचीन काल में पैट्रोलियम का प्रयोग दवाइयों, खनिज प्रकाश व लेप इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता था। पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम से बने पदार्थों का उपयोग मुख्य रूप में ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। यह घनी तथा सुविधाजनक तरल ईंधन है। आधुनिक युग में खनिज तेल का व्यापारिक उपयोग सन् 1859 में शुरू हुआ जबकि संसार में खनिज तेल का पहला कुआँ 22 मीटर गहरा यू०एस०ए० में टटिसविले नामक स्थान पर खोदा गया। आधुनिक युग में पैट्रोलियम शक्ति का सबसे बड़ा साधन है। इसे खनिज तेल भी कहते हैं। इससे हर भाग पानी, हवा तथा धरती पर क्रांति आई है। कोई भी सामान आसानी से पैदावार देशों से उपभोक्ता देशों तक पहुँचाया जा सकता है। इसका प्रयोग मोटर-गाड़ियों, वायुयान, जलयान, रेल इंजन, कृषि यंत्रों में किया जाता है। इससे दैनिक प्रयोग की लगभग 5,000 वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। इसमें स्नेहक, रंग, दवाइयां, नकली रबड़ व प्लास्टिक, नाइलोन, खाद इत्यादि पदार्थों का उत्पादन होता है।

भारत का बहुत बड़ा हिस्सा तलछटी चट्टानों (Sedimentary Rocks) ने घेरा हुआ है। परन्तु तेल के भंडारों में समानता नहीं है। भारतीय खनिज साल की किताब 1982 के एक अनुमान अनुसार भारत में 468 मिलियन टन जमा तेल है जिनमें 328 मिलियन टन मुम्बई हाई में मिलता है तथा 1984 के जमा आँकड़ों के अनुसार यह 500 मिलियन टन हो गया था।

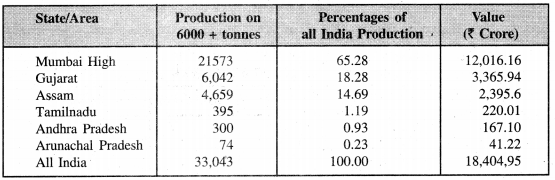

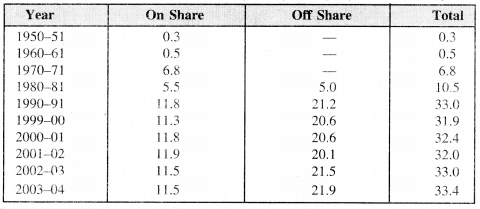

उत्पादन-आज़ादी के समय भारत पैट्रोलियम के उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था। मुंबई हाई की जगह से बढ़िया पैट्रोलियम बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता था। समुद्रगामी उत्पादन 1970 के शताब्दी तक शुरू नहीं हुआ था तथा सारा उत्पादन तटवर्ती समुद्र के तरफ से मिलता था। 1980-81 के मध्य तक कच्चे तेल का उत्पादन समुद्र से आता था तथा बाकी बचता समुद्रगामी स्थानों से प्राप्त किया जाता है। पर 1990-91 से 2003-04 तक उत्पादन कच्चे तेल समुद्रगामी स्थानों से आना शुरू हो गया।

Production of Petroleum (Crude) in India (Million Tonnes)

Production of Petroleum (Crude) in India 2002-03 (Million Tonnes)

भारत में प्रमुख पैट्रोल उत्पादक क्षेत्र—