Punjab State Board PSEB 8th Class Home Science Book Solutions Chapter 1 निजी देखभाल Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 8 Home Science Chapter 1 निजी देखभाल

PSEB 8th Class Home Science Guide निजी देखभाल Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

भोजन के तत्त्वों के नाम लिखिए।

उत्तर-

कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा लवण।

प्रश्न 2.

ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्त्व कौन-से होते हैं ?

उत्तर-

कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा।

प्रश्न 3.

प्रोटीन के दो प्रमुख प्राप्ति स्त्रोत बताएं।

उत्तर-

अण्डा व दालें।

प्रश्न 4.

कैल्शियम हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है ?

अथवा

कैल्शियम का शरीर के लिए प्रमुख कार्य क्या है ?

अथवा

कैल्शियम के कोई दो लाभ बताओ।

उत्तर-

- शरीर में अस्थियों और दाँतों का निर्माण करना।

- स्नायुओं को स्वस्थ रखता है।

प्रश्न 5.

भारतीय आहार में प्रमुख कमी कौन-सी है ?

उत्तर-

भोजन में कैलोरियों की मात्रा कम होना।

प्रश्न 6.

गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं ?

उत्तर-

सूती कपड़े गर्मी के संचालक हैं तथा पानी कम चूसते हैं।

प्रश्न 7.

सिल्क के कपड़े मुख्यतः सर्दियों में पहने जाने का कारण लिखें।

उत्तर-

सिल्क गर्मी का अच्छा संचालक नहीं है इसलिए इसे सर्दियों में प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 8.

खाने के साथ ज्यादा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए?

उत्तर-

खाने के साथ अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन को पचाने वाले रस पतले हो जाते हैं और भोजन जल्दी से पचता नहीं है।

प्रश्न 9.

पैरों के लिए जूते और जुराब का चुनाव करते समय सबसे अधिक ध्यान रखने योग्य बात कौन-सी है ?

उत्तर-

जुराबें और जूते तंग नहीं हों। जूते खुले भी न हों तथा जुराबों का इलास्टिक तंग न हो।

लघूत्तर प्रश्न

प्रश्न 1.

आवश्यकता से अधिक या कम खाने के क्या नुकसान हैं ?

उत्तर-

अगर आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं तो आमाशय और आंतों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे गुर्दो पर भी अधिक दबाव पड़ता है। खाए हुए भोजन में उबाल-सा आ जाता है जिससे गैस बनती है। इससे पेट खराब हो जाता है। मुंह से बदबू आने लग जाती है और सिर दखने लग जाता है।

अगर अधिक समय तक आवश्यकता से अधिक भोजन खाया जाए तो पेट की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे-आमाशय की बीमारियां, गुर्दो में खराबी और खून का दबाव बढ़ सकता है। तन्तुओं में अधिक चर्बी जम जाती है और आदमी मोटा हो जाता है। पेशाब में शक्कर आने का रोग हो जाता है।

अगर आवश्यकता से कम खाना खाते हैं तो भार में कमी आ जाती है, कमज़ोरी और खून की कमी हो जाती है। कम खाने से बीमारियों का सामना करने की शक्ति कम हो जाती है और विशेषकर तपेदिक होने का डर रहता है। बच्चे यदि कम खाना खाएं तो मन्द बुद्धि के हो जाते हैं और जल्दी थक जाते हैं। उनके शरीर का विकास भी पूरा नहीं होता और उनका कद और भार भी अपनी आयु के अनुसार कम रहता है।

प्रश्न 2.

क्रीम और तेल क्यों प्रयोग किए जाते हैं ? इनकी जगह और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है ?

उत्तर-

प्रतिदिन साबुन के साथ स्नान करने और सिर धोने से त्वचा खुश्क हो जाती है। हमारी त्वचा की ऊपरी तह के तन्तु भी झड़कर त्वचा पर जम जाते हैं और त्वचा को खुश्क करते हैं। ये सैल सिकरी के रूप में सिर में देखे जा सकते हैं। पतझड़ और सर्दियों में त्वचा अधिक खुश्क हो जाती है जिसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि त्वचा को चमकदार और लचकदार बनाने के लिए सिर और शरीर की किसी तेल के साथ मालिश करनी चाहिए। सिर और त्वचा पर तेल सिर्फ मला ही नहीं जाता बल्कि मालिश की जाती है। इस तरह करने से हमारी त्वचा के नीचे की तेल की ग्रन्थियाँ हरकत में आ जाती हैं और इनसे कुदरती तेल निकलते हैं जो हमारी त्वचा को मुलायम रखते हैं।

चेहरे पर लगाने के लिए आजकल कई तरह की क्रीमें बाजार में मिलती हैं। विशेषकर सर्दियों में बच्चों के मुँह फट जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए भी चिकनाई वाली क्रीम लगाई जाती है। आजकल और भी कई तरह की क्रीमें मिलती हैं, जिनको लगाने से चेहरे की कील, छाइयां दूर होती हैं और चेहरे पर निखार आता है। तेल और क्रीम की जगह मक्खन, ग्लिसरीन या ग्लिसरीन में नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे भी चेहरा मुलायम होता है।

प्रश्न 3.

टेलकम पाउडर के क्या लाभ हैं ?

उत्तर-

टेलकम पाउडर से निम्नलिखित लाभ हैं-

- टेलकम पाउडर पसीने को सोख लेता है।

- इसे लगाने से पसीने की बदबू नहीं आती है।

- टेलकम पाउडर के इस्तेमाल से कपड़ों पर पसीने का धब्बा नहीं होता।

- इसका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में भी किया जाता है।

प्रश्न 4.

कपड़े क्यों पहने जाते हैं ? (पंजाब बोर्ड, 2002, 03, 04, 06)

अथवा

कपड़ों की आवश्यकता के क्या कारण हैं ?

उत्तर-

- गर्मी, सर्दी और मौसम की कठिनाइयों से बचने के लिए कपड़े पहने जाते हैं।

- कपड़े पहने हों तो मच्छर, कीट आदि के काटने से बचा जा सकता है।

- गिरने पर शरीर पर चोट का प्रभाव कम होता है।

- अग्निशमन करने वालों के कपड़े विशेष रेशे से बनते हैं, जिनमें आग कम लगती है।

प्रश्न 5.

कपड़ों के रेशे कितनी प्रकार के होते हैं ? वर्णन करो।

अथवा

पहनने वाले वस्त्र किन-किन रेशों से बने होते हैं ? वर्णन कीजिए।

उत्तर-

कपड़ों के रेशे मुख्य रूप से पाँच प्रकार के होते हैं-

(1) सूती कपड़े,

(2) लिनन,

(3) रेशम

(4) ऊन,

(5) टैरीलीन, नाइलॉन आदि।

1. सूती कपड़े-ये कपास से बनाये जाते हैं। सूती कपड़े गर्मी के अच्छे संचालक होते हैं और पानी को बहुत अधिक नहीं सोखते। सूती कपड़ा अधिक मज़बूत और सस्ता होता है।

निजी देखभाल इसलिए प्रत्येक घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों के दिनों में नीचे पहनने और ऊपर पहनने के लिए तथा सर्दियों में नीचे पहनने के लिए इन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।

2. लिनन-यह पौधों से बनाई जाती है। यह सूती कपड़े की अपेक्षा अधिक महंगी होती है। देखने में यह सूती कपड़े की अपेक्षा अधिक चमकदार, स्पर्श करने में मुलायम और सूती कपड़े की अपेक्षा अधिक अच्छी लगती है, परन्तु पहनने और धोने में सूती कपड़े के समान ही होती है।

3. रेशम- यह रेशम के कीड़ों से बनायी जाती है। यह गर्मी की अच्छी संचालक नहीं होती और पानी भी अधिक नहीं सोखता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है। रेशम नर्म और चमकदार होने के कारण पहनी हुई लगती है। लेकिन महंगी होने के कारण इसका अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता।

4. ऊन-यह गर्मी की अच्छी संचालक नहीं होती। पानी भी अधिक सोखती है। इसलिए ऊनी कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं। ऊनी कपड़े खुले बुने हुए होते हैं। इनके छेदों में हवा भर जाती है, जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। पोले होने के बावजूद भी यह शरीर में नहीं चिपकती क्योंकि यह अधिक पानी सोखती है। ऊनी कपड़े थोड़े खुरदरे होते हैं। इसलिए ऊनी रेशों के नीचे पहनने वाले कपड़े नहीं बनाए जाते।

5. टैरीलीन, नाइलॉन आदि-ये कपड़े पहनने में हल्के, धोने में आसान और अधिक दिनों तक चलते हैं। ये कपड़े पानी को नहीं सोखते और गर्मी के अच्छे संचालक नहीं होते। इसलिए गर्मियों में नहीं पहने जा सकते। ये धोने में आसान और बिना प्रैस किए ही पहने जा सकते हैं। इसकी जुराबें और जाँघिए भी बनाए जाते हैं।

प्रश्न 6.

जूते और जुराबें किस प्रकार की होनी चाहिए ?

उत्तर-

जूते और जुराबें नाप के अनुसार होनी चाहिएं। जूते तंग भी न हों तथा न ही खुले हों। दोनों स्थितियों में पैरों में दर्द होगा या जख्म हो सकते हैं। जुराबों का ईलास्टिक भी तंग न हो।

प्रश्न 7.

तंग कपड़े पहनने से क्या हानियाँ होती हैं ?

उत्तर-

तंग कपड़े पहनने से निम्नलिखित हानियां होती हैं

- तंग कपड़े पहनने से खून का दौरा, साँस लेने की क्रिया, पाचन क्रिया और मांसपेशियों की हिलजुल ठीक तरह नहीं हो सकती।

- तंग कपड़े पहनने से ठीक ढंग से उटना, बैठना और काम करना मुश्किल हो जाता

- पेटियाँ ज्यादा कसकर नहीं बाँधनी चाहिएं और लचकदार हिस्से भी ज्यादा तंग नहीं होने चाहिएं।

- तंग पोशाक में खुली पोशाक की अपेक्षा अधिक सर्दी लगती है।

प्रश्न 8.

निशास्ते वाले भोजन पदार्थों से कौन-सा पौष्टिक तत्त्व मिलता है ?

उत्तर-

निशास्ते वाले भोजन पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट पौष्टिक तत्त्व मिलता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है तथा हमारा शरीर कार्य करने में सक्षम होता है।

प्रश्न 9.

वनस्पति और प्राणीजन प्रोटीन में क्या अन्तर है ?

अथवा

प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत बताओ।

उत्तर-

वनस्पति तथा प्राणीजन प्रोटीन में अन्तर-

| वनस्पति प्रोटीन |

प्राणी जन प्रोटीन |

| 1. अनाज-गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, मकई, रागी, जई से प्राप्त होता है। |

1. जन्तु प्रोटीन-अण्डा, मांस, मछली, कलेजी आदि से प्राप्त होता है। |

| 2. दालें-अरहर, उरद, मूंग, मसूर, सोयाबीन व चने की दाल, चपटी सेम, सूखी मटर आदि से प्राप्त होता है। |

2. दूध व दूध से बने पदार्थ- गाय, भैंस, बकरी व माता का दूध, सूखा दूध, दही, पनीर आदि से प्राप्त होता है। |

प्रश्न 10.

तन्तुओं की मरम्मत और नये तन्तुओं के निर्माण के लिए भोजन के कौनसे पौष्टिक तत्त्व आवश्यक हैं ?

अथवा

शरीर के विकास के लिए भोजन का कौन-सा पोषक तत्त्व ज़रूरी है ?

उत्तर-

तन्तुओं की मरम्मत तथा नये तन्तु बनाने के लिए भोजन में प्रोटीन नामक पौष्टिक तत्व होता है। इस तत्व को दालों, पनीर, दूध, दही, मीट, अण्डा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। सोयाबीन इसका सबसे सस्ता स्रोत है।

प्रश्न 11.

कोई ऐसा भोजन बताओ, जिसे पूर्ण आहार कहा जा सके।

उत्तर-

ऐसा भोजन पदार्थ जिसमें से हमें सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाएं को पूर्ण आहार कहा जाता है। ऐसे दो पदार्थ हैं :-

- दूध

- अण्डा।

प्रश्न 12.

तेल से शरीर की मालिश करने का क्या लाभ है ?

उत्तर-

तेल से शरीर पर मालिश करने का लाभ यह है कि हमारी त्वचा के नीचे की तेल की ग्रन्थियां हरकत में आ जाती हैं और इनसे कुदरती तेल निकलते हैं जो हमारी त्वचा को मुलायम रखते हैं।

प्रश्न 13.

त्वचा के नीचे स्थित तेल ग्रन्थियों को उत्तेजित करने के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तर-

त्वचा के नीचे की तेल ग्रन्थियों को उत्तेजित करने के लिए तेल से मालिश करना चाहिए।

प्रश्न 14.

कोल्ड क्रीम और वेनिशिंग क्रीम में क्या अन्तर है ?

उत्तर-

कोल्ड क्रीम और वेनिशिंग क्रीम में अन्तर

| कोल्ड क्रीम |

केनिशिंग क्रीम |

| (1) कोल्ड क्रीम सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। |

(1) वेनिशिंग क्रीम किसी भी ऋतु में इस्तेमाल की जा सकती है। |

| (2) कोल्ड क्रीम में चिकनाई होती है। |

(2) वेनिशिंग क्रीम में चिकनाई नहीं होती है। |

प्रश्न 15.

ठीक ढंग से कपड़े पहनने का क्या महत्त्व है ?

उत्तर-

ठीक ढंग के कपड़े पहनने का निम्नलिखित महत्त्व है-

- यह शरीर को गर्मी, सर्दी और बाहर की चोटों से बचाता है।

- यह शरीर की गर्मी को ठीक रखता है।

- ठीक ढंग के कपड़े अपने आपको सजाने और मर्यादा रखने के लिए भी पहनते हैं।

प्रश्न 16.

जूते पैरों के नाप के क्यों होने चाहिएं ?

उत्तर–

पाँव के बूट न तंगा और न ही अधिक खुले बल्कि माप के होने चाहिए। तंग जूतों में पाँव घुटे रहते हैं और पाँव पर छाले पड़ जाते हैं। अधिक खुले जूते में भी पाँव हिलता रहता है जिससे ज़ख्म हो सकते हैं। इसलिए जूते माप के ही खरीदने चाहिएं।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

भोजन के कौन-कौन से तत्त्व हैं और ये कौन-कौन से स्रोतों से मिलते हैं ?

उत्तर-

भोजन के तत्त्व छ: प्रकार के होते हैं-

(1) कार्बोहाइड्रेट,

(2) वसा (चिकनाई),

(3) प्रोटीन,

(4) पानी,

(5) खनिज लवण,

(6) विटामिन।

प्राप्ति के स्रोत-

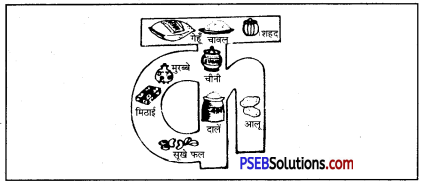

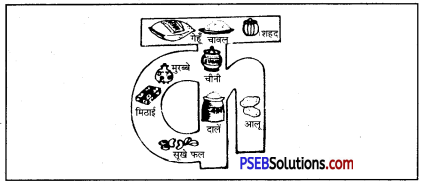

- कार्बोहाइड्रेट के स्रोत-चावल, आटा, आलू, शक्करकंदी, केला, गुड़, चीनी, शहद, फल।

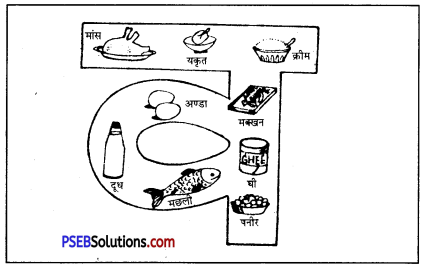

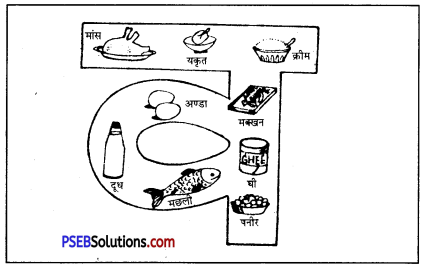

- वसा (चिकनाई) स्रोत-दूध, घी, मक्खन, तेल, तेलों के बीज, सूखे मेवे, जानवरों की चर्बी और वनस्पति घी।

- प्रोटीन के स्रोत-वनस्पति प्रोटीन–सोयाबीन, राजमाह, चने, दालें, मटर, फलियों से। पशु-प्रोटीन-अण्डा, दूध, मांस, मछली और मुर्गे आदि।

- पानी के स्रोत-भोजन जो हम खाते हैं तथा पानी जो हम पीते हैं।

- खनिज लवण के स्रोत–दूध, कलेजी, अण्डे, हरी सब्जियां, फल आदि।

- विटामिन के स्त्रोत-दूध, दही, अण्डे का पीला भाग, मछली के यकृत के तेल, मछली, घी, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गाजर, पका पपीता, आम, कद्, सन्तरा, नींबू आदि।

प्रश्न 2.

भोजन खाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ?

उत्तर-

भोजन खाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है-

- भोजन हमेशा ताज़ा और खुशबूदार होना चाहिए ताकि खाने का दिल करे।

- भोजन बासी, ज़रूरत से कम या अधिक पका हुआ नहीं होना चाहिए।

- सुबह और शाम के खाने में भिन्नता होनी चाहिए।

- खाना हमेशा समय पर खाना चाहिए।

- आवश्यकता से अधिक खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, क्योंकि आमाशय को अधिक कार्य करना पड़ता है।

- खाने के साथ अधिक पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि भोजन को पचाने वाले रस पतले हो जाते हैं और भोजन जल्दी पचता नहीं है।

- भोजन को धीरे-धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए।

प्रश्न 3.

साबुन का निजी सफ़ाई में क्या महत्त्व है ?

उत्तर-

हमारे शरीर की त्वचा के नीचे तेल की ग्रन्थियां होती हैं, जिनमें से तेल निकलकर त्वचा पर आता रहता है। ऊपर की त्वचा के तन्तु भी टूटते रहते हैं जो कि तेल के कारण त्वचा के साथ चिपके रहते हैं। वातावरण से उड़कर मिट्टी और कपड़ों की चूर्ण भी त्वचा के साथ लग जाती है। गर्मियों में शरीर पर पसीना भी बहुत आता है। यदि इन सारी चीज़ों को शरीर से न साफ़ किया जाए तो त्वचा के साथ ही चिपकी रह जाएगी जिनमें बैक्टीरिया पलने लगेंगे। इससे न केवल शरीर से बदबू आने लगती है, बल्कि कई तरह के त्वचा के रोग भी हो जाते हैं। इनको सिर्फ पानी के साथ ही धोने से साफ़ नहीं किया जा सकता है। साबुन मलने से चिकनाई पानी में घुल जाती है और फिर मैल भी पानी से साफ़ हो जाती है। पूरे शरीर पर साबुन मलने से थोड़ी मालिश भी होती है जिससे त्वचा में हरकत होती है। स्नान के लिए हमेशा नरम साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रश्न 4.

कपड़े पहनते समय कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखना आवश्यक हैं ?

उत्तर-

कपड़े पहनते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना आवश्यक हैं-

- मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए जिससे शरीर का तापमान ठीक रहे।

- गर्मियों में हल्के, खुले और फीके रंगों के कपड़े पहनने चाहिए।

- सर्दियों में काले या गाढ़े रंग के कपड़े पहनना लाभदायक है, क्योंकि ये रंग सबसे अधिक सूरज की किरणों को सोख लेते हैं।

- नीचे के कपड़े जो शरीर के साथ चिपके होते हैं रोज़ बदलने चाहिएं।

- रात और दिन में पहनने वाले कपड़े अलग-अलग होना चाहिएं। (6) गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिएं।

Home Science Guide for Class 8 PSEB निजी देखभाल Important Questions and Answers

I. बहुविकल्पी प्रश्न

प्रश्न 1.

विटामिन B की कमी से कौन-सा रोग होता है ?

(क) बेरी-बेरी

(ख) स्कर्वी

(ग) अंधराता

(घ) अनीमिया।

उत्तर-

(क) बेरी-बेरी

प्रश्न 2.

विटामिन C का स्रोत नहीं है

(क) आँवला

(ख) संगतरा

(ग) नींबू

(घ) कोई नहीं।

उत्तर-

(घ) कोई नहीं

प्रश्न 3.

ऊन के रेशों की सतह कैसी होती है ?

(क) खुरदरी

(ख) मुलायम

(ग) चीकनी

(घ) कोई नहीं।

उत्तर-

(क) खुरदरी

प्रश्न 4.

पानी में घुलनशील विटामिन है

(क) A

(ख) D

(ग) C

(घ) कोई नहीं।

उत्तर-

(ग) C

प्रश्न 5.

कोल्ड क्रीम का प्रयोग ……… मौसम में किया जाता है।

(क) सर्द

(ख) गर्म

(ग) वरसात

(घ) कोई नहीं।

उत्तर-

(क) सर्द

प्रश्न 6.

दूध कैसा आहार है ?

(क) पूर्ण

(ख) आधा

(ग) अपूर्ण

(घ) साधारण।

उत्तर-

(क) पूर्ण

प्रश्न 7.

शरीर की सफ़ाई के लिए आवश्यक है। (From Board M.Q.P.)

(क) साबुन

(ख) तेल

(ग) क्रीम तथा पाऊडर

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(क) साबुन

II. ठीक/गलत बताएं

- सोयाबीन में प्रोटीन तत्त्व मिलता है।

- आँवले में विटामिन C होता है।

- कोल्ड क्रीम में चिकनाई होती है।

- निशास्ते वाले भोजन में प्रोटीन अधिक होता है। 5. तंग वस्त्र पहनना अच्छी बात है।

उत्तर-

- ✓

- ✓

- ✓

- ✗

- ✗

III. रिक्त स्थान भरें

- ………………. क्रीम किसी भी ऋतु में प्रयोग की जा सकती है।

- शरीर का निर्माण करने वाले तत्त्व प्रोटीन तथा …….

- वनस्पति वाली खुराक में अधिक ……………… होता है।

- सिर और शरीर पर ………………. लगाने से त्वचा चमकदार रहती है।

उत्तर-

- वेनिशिंग,

- खनिज लवण,

- फोक,

- तेल।

IV. एक शब्द में उत्तर देंप्रश्न

प्रश्न 1.

नींबू और संतरे में कौन-सा विटामिन पाया जाता है ?

उत्तर-

विटामिन सी।

प्रश्न 2.

विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है ?

उत्तर-

स्कर्वी।

प्रश्न 3.

दूध को कैसा आहार कहा जाता है ?

उत्तर-

सम्पूर्ण आहार।

प्रश्न 4.

बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है ?

उत्तर-

विटामिन B की कमी से।

प्रश्न 5.

भोजन के कौन-से. पौष्टिक तत्त्व में नाइट्रोजन पाई जाती है ?

उत्तर-

प्रोटीन में।

प्रश्न 6.

विटामिन B की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है ?

उत्तर-

बेरी बेरी।

प्रश्न 7.

भोजन का कौन-सा पौष्टिक तत्त्व सोयाबीन में सब से अधिक पाया जाता

उत्तर-

प्रोटीन तत्त्व।

प्रश्न 8.

नींबू तथा आंवले में कौन-सा विटामिन पाया जाता है ?

उत्तर-

विटामिन

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

भोजन के तत्त्वों के नाम लिखें।

उत्तर-

कार्बोज, प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन तथा लवण।

प्रश्न 2.

भोजन के तत्त्व शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं ?

उत्तर-

शरीर को जीवित रखने तथा शारीरिक विकास हेतु।

प्रश्न 3.

भोजन के हमारे शरीर के लिए प्रमुख कार्य क्या हैं ?

उत्तर-

शरीर निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में होने वाली क्रियाओं पर नियन्त्रण करना तथा शरीर को रोग निवारक क्षमता प्रदान करना।

प्रश्न 4.

हमारे शरीर का पोषण करने वाले तत्त्व क्या कहलाते हैं ?

उत्तर-

पोषक तत्त्व।

प्रश्न 5.

शरीर का निर्माण करने वाले तत्त्व क्या होते हैं ?

उत्तर-

प्रोटीन्स तथा खनिज लवण।

प्रश्न 6.

शरीर की सुरक्षा करने वाले पदार्थ कौन-से होते हैं ?

उत्तर-

विटामिन्स तथा खनिज लवण।

प्रश्न 7.

जल का शरीर के लिए प्रमुख कार्य क्या है ?

उत्तर-

यह पोषक तत्त्वों तथा शरीर क्रियाओं के नियमन का कार्य करता है।

प्रश्न 8.

कार्बोज किस-किस तत्त्व से मिलकर बनते हैं ?

उत्तर-

कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन।

प्रश्न 9.

प्रोटीन किस-किस तत्त्व से मिलकर बने होते हैं ?

उत्तर-

कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं गन्धक।

प्रश्न 10.

कार्बोज के दो प्रमुख प्राप्ति स्रोत बताएं।

उत्तर-

अनाज तथा गन्ना।

प्रश्न 11.

प्रोटीन के दो प्रमुख स्रोत बताएं।

उत्तर-

अण्डा तथा दालें।

प्रश्न 12.

किन-किन वनस्पतियों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है ?

उत्तर-

दालें, अनाज, सोयाबीन, अखरोट, मूंगफली, बादाम, सेम के बीज, मटर आदि।

प्रश्न 13.

जन्तुओं से प्राप्त किन-किन पदार्थों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है ?

उत्तर-

दूध, दही, मक्खन, पनीर, अण्डे, मांस, मछली।

प्रश्न 14.

कौन-कौन से स्टार्चयुक्त पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है ?

उत्तर-

चावल, गेहूँ, शकरकन्द, मक्का, साबूदाना, जौ, अखरोट, आलू आदि।

प्रश्न 15.

वसा के दो प्रमुख स्त्रोत बताइए।

उत्तर-

तेलीय बीज तथा दूध।।

प्रश्न 16.

शरीर के लिए आवश्यक पाँच खनिज तत्त्व बताइए।

उत्तर-

कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, आयोडीन तथा सोडियम।

प्रश्न 17.

हमारे शरीर को जल-प्राप्ति के प्रमुख स्त्रोत क्या हैं ?

उत्तर-

- भोजन जो हम खाते हैं, तथा

- पानी जो हम पीते हैं।

प्रश्न 18.

कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है ?

उत्तर-

शरीर की क्रियाशीलता हेतु ऊर्जा प्रदान करना।

प्रश्न 19.

शरीर में वसा का प्रमुख कार्य क्या है ?

उत्तर-

शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना।

प्रश्न 20.

लोहा प्राप्ति के प्रमुख साधन क्या हैं ?

उत्तर-

लिवर, मांस, मछली, अण्ड, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अनाज, पूर्ण गेहूँ, दालें, सेला चावल आदि।

प्रश्न 21.

(1) लोहा शरीर के लिए क्यों आईयक है ?

(2) लोहे की कमी से कौन-सा रोग हो जाता

उत्तर-

- प्रोटीन के साथ संयोग करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है।

- अनीमिया।

प्रश्न 22.

शरीर में सोडियम का एक कार्य बताइए।

उत्तर-

शरीर में क्षार तथा अम्ल का सन्तुलन बनाए रखना।

प्रश्न 23.

(i) विटामिन ‘ए’ की कमी के चार मुख्य प्राव लि

अथवा

विटामिन ‘ए’ की कमी से कौन-सा रोग होता है ?

(ii) आँखों की रोशनी के लिए कौन-सा विटामिन ज़रूरी है ?

(iii) अंधराता रोग ( रतौंधी) किस विटामिन की कमी से होता है ?

उत्तर-

- अंधराता रोग,

- मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं,

- शरीर दुर्बल हो जाता है,

- रोग क्षमता कम हो जाती है।

प्रश्न 24.

रिकेटरोधी विटामिन किसे कहते हैं ?

उत्तर-

विटामिन D को।

प्रश्न 25.

विटामिन C की प्राप्ति के प्रमुख साधन क्या हैं ?

उत्तर-

खट्टे रसदार फल, जैसे-आँवला, सन्तरा, टमाटर आदि।

प्रश्न 26.

कौन-कौन से शर्करायुक्त पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है ?

उत्तर-

शहद, चीनी, गुड़, शीरा, चुकन्दर, अंगूर तथा अन्य मीठे फल।

प्रश्न 27.

जन्तुओं से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ कौन-से हैं ?

उत्तर-

घी, दूध, मक्खन, क्रीम, दही, पनीर, जानवरों की चर्बी, मछली, अण्डे की सफेदी।

प्रश्न 28.

वनस्पति से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ कौन-से हैं ?

उत्तर-

मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल, बादाम, अखरोट, चिलगोजा आदि।

प्रश्न 29.

प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग कौन-से हैं ?

उत्तर-

मेरेस्मस तथा क्वाशियोरकर।

प्रश्न 30.

आवश्यकता से अधिक मात्रा में कार्बोज लेने से कौन-से रोग हो जाते हैं ?

उत्तर-

- मोटापा या मेदुरता, तथा

- मधुमेह (डायबिटीज़)।

प्रश्न 31.

शरीर में आवश्यकता से कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का क्या प्रभाव होता है ?

उत्तर-

- दुर्बलता,

- शरीर की क्रियाशीलता कम होना,

- त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना,

- त्वचा का लटक जाना,

- आन्तरिक अवयवों के विकास में अवरुद्धि।

प्रश्न 32.

शरीर में आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है ?

उत्तर-

गोइटर (Goitre)

प्रश्न 33.

रेयॉन के वस्त्रों पर अम्ल तथा क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

शक्तिशाली अम्ल तथा क्षार दोनों से ही रेयॉन के वस्त्रों को हानि होती है।

प्रश्न 34.

रेयॉन किस प्रकार का रेशा है ?

उत्तर-

सेल्यूलोज से उत्पादित कृत्रिम रेशा।

प्रश्न 35.

रेयॉन के वस्त्रों को धोते समय क्या बातें वर्जित हैं ?

उत्तर-

वस्त्र को पानी में फुलाना, ताप, शक्तिशाली रसायनों तथा ऐल्कोहल का प्रयोग।

प्रश्न 36.

रेयॉन के वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन-सी विधि उपयुक्त होती है ?

उत्तर-

गूंधने और निपीडन की विधि।

प्रश्न 37.

रेयॉन के वस्त्रों को कहाँ सुखाना चाहिए ?

उत्तर-

छायादार स्थान पर तथा बिना लटकाये हुए चौरस स्थान पर।

प्रश्न 38.

रेयॉन के वस्त्रों पर इस्तरी किस प्रकार करनी चाहिए ?

उत्तर-

कम गर्म इस्तरी वस्त्र के उल्टी तरफ़ से करनी चाहिए। इस्तरी करते समय वस्त्र में हल्की सी नमी होनी चाहिए।

प्रश्न 39.

ऊन का तन्तु कैसा होता है ?

उत्तर-

काफी कोमल, मुलायम और प्राणिजन्य।

प्रश्न 40.

ऊन का तन्तु आपस में किन कारणों से जुड़ जाता है ?

उत्तर-

नमी, क्षार, दबाव तथा गर्मी के कारण।

प्रश्न 41.

ऊन के तन्तुओं की सतह कैसी होती है ?

उत्तर-

खुरदरी।

प्रश्न 42.

ऊन के रेशों की सतह खुरदरी क्यों होती है ?

उत्तर-

क्योंकि ऊन की सतह पर परस्पर व्यापी शल्क होते हैं।

प्रश्न 43.

ऊन के रेशों की सतह के शल्कों की प्रकृति कैसी होती है ?

उत्तर-

लसलसी, जिससे शल्क जब पानी के सम्पर्क में आते हैं तो फूलकर नरम हो जाते हैं।

प्रश्न 44.

ऊन के रेशों के शत्रु क्या हैं ?

उत्तर-

नमी, ताप और क्षार

प्रश्न 45.

ताप के अनिश्चित परिवर्तन से रेशों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

रेशों में जमाव व सिकुड़न हो जाती है।

प्रश्न 46.

ऊन के वस्त्रों को किस प्रकार के साबुन से धोना चाहिए ?

उत्तर-

कोमल प्रकृति के शुद्ध क्षार रहित साबुन से।

प्रश्न 47.

धुलाई से कभी-कभी ऊन क्यों जुड़ जाती है ?

उत्तर-

ऊनी वस्त्र को धोते समय जब उसे पानी या साबुन के घोल में हिलाया डुलाया जाता है तो ऊन के तन्तुओं के रेशे आपस में एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसके फलस्वरूप ऊन जुड़ जाती है।

प्रश्न 48.

शरीर की वृद्धि के लिए भोजन का कौन-सा तत्त्व आवश्यक है ?

उत्तर-

प्रोटीन।

प्रश्न 49.

साबुन का निजी सफ़ाई में क्या महत्त्व है ?

उत्तर-

साबुन चिकनाई को अपने में घोल लेता है तथा इस प्रकार जो मैल चिकनाई के साथ चिपकी होती है, भी पानी डालने से निकल जाती है।

प्रश्न 50.

विटामिन-सी की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है ?

उत्तर-

स्कर्वी।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

पोषण तत्त्व या पोषक तत्त्व (Nutrients) क्या होते हैं ?

उत्तर-

वे तत्त्व जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, पोषण तत्त्व या पोषक तत्त्व कहलाते हैं। ये भोजन के घटक (Components) होते हैं। ये शरीर की वृद्धि, जनन तथा स्वस्थ जीवनयापन के लिए आवश्यक होते हैं। साधारण रूप में छ: प्रकार के तत्त्व या भोज्य घटक हैं जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं। ये हैं-

- प्रोटीन्स (Proteins),

- वसा 15 (Fats),

- कार्बोज (Carbohydrates),

- खनिज लवण (Minerals),

- विटामिन्स (Vitamins),

- जल (Water)

प्रश्न 2.

प्रोटीन क्या है ? आहार में इसकी कमी से क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर-

प्रोटीन भोजन के आवश्यक तत्त्वों में से एक तत्त्व है।

जीवद्रव्य का निर्माण करने वाला मुख्य पदार्थ प्रोटीन है। पानी के अतिरिक्त शरीर में सर्वाधिक अंश प्रोटीन का है। प्रोटीन शरीर के तन्तु, रक्त, एन्जाइम, अन्तःस्रावी ग्रन्थियों से निकलने वाले हारमोन्स, कोमल तन्तु एवं अस्थियों में होता है। प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोग से बना ऐसा यौगिक है जो विभिन्न प्रकार के ऐमीनो अम्लों के संयोजन से बनता है।

कमी और हानियाँ-

- बच्चों के आहार में प्रोटीन की कमी हो जाने से उसका विकास रुक जाता है।

- सूखा और क्वाशियारकर रोग हो जाता है।

- वयस्कों में इसकी कमी से भार होने के साथ एनीमिया रोग भी हो जाता है।

प्रश्न 3.

विभिन्न पोषक तत्त्वों (Nutrients) के विशिष्ट कार्य बताइए।

उत्तर-

विभिन्न पोषक तत्त्वों के विशिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं-

1. कार्बोज-इनका प्रमुख कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। जिन कार्बोजों का शरीर में उसी समय उपभोग नहीं हो पाता, वे संग्रह कर लिए जाते हैं। ये वसा के रूप में परिवर्तित होकर संग्रहीत होते हैं। ये संग्रहीत पदार्थ जब आवश्यकता होती है तब ऊर्जा प्रदान करते हैं।

2. प्रोटीन-प्रोटीन का मुख्य कार्य नए ऊतकों का निर्माण तथा पूर्व-निर्मित कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है। प्रोटीन सुरक्षा प्रदान करने वाले तथा नियामक (Regulator) भी होते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण किए गए प्रोटीन, कार्बोज तथा बसा में परिवर्तित होकर शरीर में संग्रहीत हो जाते हैं।

3. वसा-वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ये वसा घुलित विटामिनों तथा आवश्यक वसीय अम्लों के वाहक भी होते हैं। आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए गए वसा शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाते हैं।

4. खनिज-इनका कार्य शरीर-निर्माण (हड्डी, दाँत और कोमल ऊतकों के रचनात्मक भाग) तथा नियमन (पेशी संकुचन) होता है।

5. विटामिन-इनका कार्य शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के नियमन का होता है। . 6. जल-शरीर का आवश्यक भाग जल होता है। जल पोषक तत्त्वों के संवहन तथा शारीरिक क्रियाओं के नियमन का कार्य करता है।

प्रश्न 4.

भोजन का हमारे शरीर के लिए मुख्य कार्य क्या है ?

उत्तर-

भोजन हमारे शरीर को गर्मी और शक्ति देता है। नए कोष बनाता है और पुरानों की मुरम्मत करता है और हमारे शरीर में ऐसे हारमोन्स और एन्जाइम बनाता है जिससे हमारा शरीर ठीक अवस्था में रहता है।

प्रश्न 5.

क्रीम और तेल का निजी सफाई में क्या महत्त्व है ?

उत्तर-

सिर तथा शरीर पर तेल लगाने से त्वचा की खुश्की दूर हो जाती है तथा एक चमक सी आ जाती है। क्रीम से चेहरा चमकदार तथा निखर जाता है कई क्रीमों से चेहरे पर कील तथा छाइयां दूर हो जाते हैं।

प्रश्न 6.

वस्त्रों के रेशे मुख्यतः कितनी प्रकार के होते हैं ?

उत्तर-

वस्त्रों के रेशे मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं-सूती, लिनन, रेशम, ऊन, टैरीलीन।

प्रश्न 7.

कोल्ड क्रीम के बारे में क्या जानते हो ?

उत्तर-

कोल्ड क्रीम का प्रयोग सर्दियों में होता है तथा इसमें चिकनाई होती है ताकि खुश्की दूर की जा सके।

प्रश्न 8.

भारतीय खुराक में कमियां क्या हैं ?

उत्तर-

भारतीय खुराक की साधारण कमियाँ निम्नलिखित हैं-

- भोजन में कैलोरी की मात्रा कम होना।

- भोजन मे प्रोटीन की कमी।

- प्राणीजन प्रोटीन का बहुत कम या बिल्कुल न होना।

- चिकनाई का बहुत कम होना और प्राणीजन चिकनाई का न होना।

- एक या अधिक विटामिनों की कमी होना।

- एक या अधिक खनिज लवण की कमी, खासकर चूना और लोहे की कमी।

प्रश्न 9.

यदि आवश्यकता से कम भोजन खाया जाए तो क्या होता है ?

उत्तर-

कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जब भोजन की उपलब्धता पूर्ण रूप से नहीं होती है तथा हम कम भोजन खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं; जैसे-लड़ाई के दिनों में, बाढ़ की स्थिति में, भुखमरी जैसे हालात होने पर। पूर्ण आहार न मिलने पर शरीर का भार कम होने लगता है, कमज़ोरी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी कम हो जाती है। बच्चे यदि पूरा भोजन नहीं लेते तो वे बुद्ध बन जाते हैं।

प्रश्न 10.

आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से क्या होता है ?

उत्तर-

ऐसी स्थिति में अमाशय तथा आंतों को अधिक कार्य करना पड़ता है। गुर्दो पर बोझ पड़ता है। पेट में गैस पैदा होती है। मुँह में से बदबू आने लगती है तथा सिर दर्द करने लगता है। पेट सम्बन्धी रोग हो जाते हैं, रक्त दबाव बढ़ जाता है तथा कई अन्य रोग हो सकते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

कार्बोज के विभिन्न स्रोत तथा कार्य बताइए।

उत्तर-

शरीर को शक्ति प्रदान करने का मुख्य साधन कार्बोहाइड्रेट है।

स्रोत या साधन–सबसे अधिक कार्बोज अनाजों में मिलता है, इसके बाद जड़ व तने वाली सब्जियों में। कुछ मात्रा में दालों एवं फलों में भी मिलता है।

- शुद्ध कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ-चीनी, गुड़, शहद, साबूदाना एवं अरारोट ।

- अनाज-गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रांगी, जौ, मक्की।

- दालें-उड़द, मूंग, अरहर, चने की दाल, मसूर, कुलथ आदि।

- जड़ एवं भूमि कन्द-आलू, शकरकन्दी, चुकन्दर आदि।

- ताजे व सूखे फल-अंजीर, खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, खुमानी आदि।

चित्र 1.1 कार्बोज प्राप्त करने के साधन

उपयोग-

- कार्बोज शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। एक ग्राम कार्बोज के जलने पर हमें चार कैलोरी शक्ति मिलती है।

- यह प्रोटीन द्वारा उत्पन्न हुई अतिरिक्त ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है।

- यह विटामिन ‘K’ तथा नियासिन के निर्माण में शरीर में पाए जाने वाले जीवाणुओं की सहायता करता है। …

- कार्बोज शरीर के ताप को एक-सा रखते हैं।

- कार्बोज नलिकाविहीन ग्रन्थियों के रस निष्कासन में सहायक हैं।

प्रश्न 2.

वसा के स्त्रोत तथा कार्य लिखिए।

उत्तर-

1. स्रोत-

(1) तेल और घी-मूंगफली, सरसों का तेल, नारियल का तेल, देसी घी, वनस्पति घी एवं मक्खन।।

2. मेवा व बीज-बादाम, काजू, नारियल, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट, सोयाबीन आदि।

3. दूध व दूध से बने पदार्थ-गाय-भैंस का दूध, खोआ, सूखा दूध आदि। मांसाहारी भोजन-अण्डा, मांस, मछली, लिवर आदि।

चित्र 1.2 वसा प्राप्त करने के साधन

4. कार्य-

- वसा का प्रमुख कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना है। वसाएँ ऊर्जा के सबसे अधिक सान्द्रित स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।

- वसा में शरीर के लिए आवश्यकतानुसार ऊर्जा संग्रह का गुण होता है।

- वसाएं वसा घुलित विटामिनों (A, D, E, K) को शरीर में पहुंचाती हैं तथा इन विटामिनों के अवशोषण में सहायता करती हैं।

- वसाएं वसीय अम्लों का स्रोत होती हैं। ये बाल्यावस्था में वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक होती हैं और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखती हैं।

- वसाएं शरीर के अंगों के चारों ओर गद्दी का कार्य करती हैं। उन्हें ठीक स्थान पर सीधे रखती हैं। उन्हें चोटों से बचाती हैं तथा स्नायुओं की रक्षा भी करती हैं।

- वसाएँ ताप की अल्पचालक होने के कारण शरीर की ऊर्जा की हानि को रोकती हैं।

- वसाओं की उपस्थिति से भोजन के स्वाद तथा परितृप्ति में वृद्धि होती है।

प्रश्न 3.

भारतीय आहार की कमियों के बारे में लिखें।

उत्तर-

स्वयं उत्तर दें।

निजी देखभाल PSEB 8th Class Home Science Notes

- भोजन हमारे शरीर को गर्मी और शक्ति देता है।

- भोजन हमारे शरीर में ऐसे हारमोन्स और एन्ज़ाइम बनाता है जिससे हमारा शरीर ठीक अवस्था में रहता है।

- भोजन के तत्त्व 6 प्रकार के होते हैं-कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, खनिज लवण और विटामिन।

- कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन हमारे शरीर को गर्मी और काम करने की शक्ति देते है।

- कार्बोहाइड्रेट हमें निशास्ते वाली चीज़ों-चावल, आटा, आलू, शक्करकंदी, केला, गुड़, चीनी, शहद और फलों से मिलता है।

- वसा-दूध, घी, मक्खन, तेल, तेलों के बीज, सूखे मेवे, जानवरों की चर्बी और वनस्पति घी से मिलती है।

- प्रोटीन-वनस्पति और प्राणीजन दोनों साधनों से मिलती है।

- खनिज लवण हमें दूध, कलेजी, अण्डे, हरी सब्जियों और फलों से भी मिलते हैं।

- आवश्यकता से अधिक खाना खाने से आमाशय और आँतों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

- कम खाने से बीमारियों का सामना करने की शक्ति कम हो जाती है और विशेषकर तपेदिक रोग होने का डर रहता है। बच्चे यदि कम खाना खाएं तो मन्द बुद्धि के हो

जाते हैं और जल्दी थक जाते हैं।

- स्नान करने के लिए हमेशा नरम साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए।

- हमेशा स्नान करते समय अच्छे साबुनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे- हमाम, रैक्सोना, लिरिल, सन्दल मोती आदि।

- कई साबुनों में कीटाणुनाशक दवाई कारबोलिक और नीम आदि भी पाए जाते हैं, जैसे-लाइफबॉय, डीटोल, नीको और नीम साबुन में।

- छोटे बच्चों के लिए जैतून का तेल या खास बनाए हुए तेलों की मालिश करनी चाहिए।

- सूती कपड़े गर्मी के अच्छे संचालक होते हैं और पानी को भी ज्यादा नहीं सोखते।

- रेशम-यह रेशम के कीड़ों से बनायी जाती है।

- टैरीलीन, नाइलॉन-ये कपड़े पहनने में हल्के, धोने में आसान और अधिक दिनों तक चलने वाले होते हैं।

- मौसम के अनुसार इस तरह के कपड़े पहनने चाहिएं जिससे शरीर का तापमान ठीक रहता है। गर्मियों में हल्के, खुले और फीके रंगों के कपड़े पहनने चाहिएं।

- रंगदार कपड़े नीचे पहनने वाले कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिएं।

- पोशाक में तंग (कसे) पोशाक से कम सर्दी लगती है। खुले कपड़े पहनने से कपड़ों और शरीर के बीच में एक हवा की तह बन जाती है जिस कारण शरीर की गर्मी

बाहर नहीं निकलती।

- गर्मियों में बाहर जाते समय सिर पर टोपी डालनी चाहिए ताकि सिर पर सूर्य की किरणों का असर न हो।

- गर्मियों में चप्पल पहननी चाहिए, खेलते समय बच्चों को कपड़े के बूट पहनने चाहिएं।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()