Punjab State Board PSEB 11th Class History Book Solutions Chapter 8 दिल्ली सल्तनत Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 History Chapter 8 दिल्ली सल्तनत

अध्याय का विस्तृत अध्ययन

(विषय-सामग्री की पूर्ण जानकारी के लिए)

प्रश्न 1.

दिल्ली सल्तनत की स्थापना, आरम्भिक संगठन तथा विस्तार में इल्तुतमिश, बलबन तथा अलाऊद्दीन खिलजी के योगदान की चर्चा करें।

उत्तर-

1206 ई० से 1290 ई० के काल को दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा आरम्भिक संगठन का काल समझा जाता है। यह शिशु सल्तनत बड़ी अस्थिर तथा असंगठित थी। राज्य को आंतरिक तथा बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। इस कठिन स्थिति को पहले इल्तुतमिश ने और बाद में बलबन ने सम्भाला। फिर अलाऊद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का खूब विस्तार किया। इन सब के योगदान का वर्णन इस प्रकार है :

I. आरम्भिक संगठन इल्तुतमिश (1211-1236)-

(i) कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात् 1211 ई० में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने 25 वर्ष तक राज्य किया। उसने ऐबक के अधूरे छोड़े हुए कार्य को पूरा किया तथा दिल्ली सल्तनत के प्रशासक की रूपरेखा तैयार की।

(ii) इल्तुतमिश ने गज़नी के पुराने तथा नये शासकों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों अर्थात् ताजुद्दीन यल्दौज़ तथा नासिरुद्दीन कुबाचा का सफाया किया और राजपूत शासकों के विरुद्ध लम्बा संघर्ष किया। उसने फिर से बंगाल पर दिल्ली का आधिपत्य स्थापित किया। उसने मंगोल विजेता चंगेज़ खां के विनाशकारी आक्रमण को अपनी सूझबूझ से टाला। इल्तुतमिश के यत्नों के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का शासन पंजाब, सिंध, गंगा-यमुना दोआब तथा बंगाल में पहले से अधिक सुदृढ़ हो गया।

(iii) (क) इल्तुतमिश ने सल्तनत के लिए केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा न्याय प्रबन्ध की व्यवस्था की। यही व्यवस्था भविष्य में शासन की आधारशिला बनी।

(ख) उसने केन्द्र में स्थायी सेना की व्यवस्था की तथा तुर्क अमीरों पर नियन्त्रण स्थापित किया। इल्तुतमिश द्वारा संगठित किये गये तुर्क अमीरों को बाद में ‘चालीसा’ का नाम दिया गया।

(ग) उसने ‘टका’ तथा ‘जीतल’ नाम के चाँदी और तांबे के सिक्के चलाये।

(घ) इल्तुतमिश ने दिल्ली शहर की भव्यता और सुल्तान की मान-मर्यादा को बढ़ाया।

(ङ) उसने बगदाद के खलीफा से सम्मान के वस्त्र तथा राज्याभिषेक का पत्र प्राप्त किया। खलीफ़ा को इस्लामी जगत् का नेता समझा जाता था। इससे इल्तुतमिश खलीफा की सत्ता को मानने वाले सभी लोगों की दृष्टि में दिल्ली का वास्तविक शासक होने के साथ-साथ कानूनी शासक भी बन गया।

ग्यासुद्दीन बलबन (1266-1287 ई०)-

1236 ई० से 1266 ई० तक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। परन्तु 1240 के बाद वास्तविक सत्ता बलबन नामक सरदार के हाथ में आ गई। वह 1266 ई० में स्वयं सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय अमीरों ने सुल्तान को एक कठपुतली अथवा खिलौना मात्र बना लिया था। इससे सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी बहुत आघात पहुंचा था और प्रान्तीय तथा राजपूत राजाओं को भी सिर-उठाने का अवसर मिल गया था। इधर 20 वर्षों में उत्तर-पश्चिम की ओर से मंगोलों का दबाव भी बढ़ रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए बलबन ने किसी नई विजय का विचार त्याग दिया तथा दिल्ली सल्तनत को सुदृढ करने के लिए ‘लौह तथा रक्त’ नीत अपनाई-

(क) सबसे पहले बलबन ने तुर्क अमीरों को सुल्तान की सर्वोच्चता मानने के लिए बाध्य किया। उसने सुल्तान के दैवी अधिकार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इससे अभिप्राय यह था कि सुल्तान को राज्य करने का अधिकार ईश्वर से मिला है। गुप्तचरों द्वारा अमीरों पर हर समय कड़ी नज़र रखी जाती थी।

(ख) बलबन ने बंगाल के तुर्क गवर्नर तुगरिल खां के विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया। उसने दिल्ली के निकट मेवातियों तथा गंगा-यमुना दोआब, अवध एवं कटेहर के प्रदेशों में राजपूतों के विद्रोह को भी सख्ती से कुचला।

(ग) बलबन ने अपनी सेना तथा प्रशासन को संगठित किया। उसने मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए विशेष सेना संगठित की और उसे मुल्तान, सुनाम और समाना आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में रखा। इस तरह बलबन ने शिशु दिल्ली सल्तनत को आंतरिक तथा बाहरी सीमावर्ती शत्रुओं से बचाया।

II. दिल्ली सल्तनत का विस्तार अलाऊद्दीन खिलजी–

बलबन की संगठन नीति ने दिल्ली सल्तनत के विस्तार का मार्ग खोल दिया था। अगले 40 वर्षों में खिलजी तथा तुग़लक वंश के सुल्तानों के अधीन दिल्ली का राज्य लगभग पूरे भारत में फैल गया। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाऊद्दीन (12961316 ई०)

उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में अपनी विजयों के लिए विख्यात हैं :- उत्तरी भारत की विजयें-

(क) अलाऊद्दीन सिकन्दर की तरह बहुत बड़ा विजेता बनना चाहता था। उसने अपनी सेना का संगठन किया तथा सैनिक अभियानों के लिये योग्य और विश्वासपात्र सेनापतियों का चुनाव किया। इनमें से अल्प खाँ, नुसरत खाँ, ज़फर खाँ तथा उलुग खाँ प्रसिद्ध सेनापति थे।

(ख) अलाऊद्दीन ने 1296-97 ई० में मुल्तान तथा सिन्ध के प्रदेश विजित किया। ये प्रदेश जलालुद्दीन के पुत्रों के अधिकार में चले गये थे।

(ग) अलाऊद्दीन ने 1299 ई० में गुजरात के उपजाऊ तथा धनी प्रदेश की ओर अपनी सेनाएं भेजीं। गुजरात अपने समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात का शासक राय करण भाग गया।

(घ) दिल्ली तथा गुजरात के बीच राजस्थान की मरुभूमि थी। इसमें कई शक्तिशाली दुर्ग थे। इनको जीते बिना गुजरात का मार्ग नहीं खुल सकता था। अलाऊद्दीन ने पहले 1300-01 में रणथम्भौर के किले को घेर लिया। काफ़ी प्रयत्नों के बाद इसे जीत लिया।

(ड) मेवाड़ में चितौड़ का शक्तिशाली किला भी दिल्ली से गुजरात के रास्ते पर था। एक लम्बे घेरे के बाद उसने 1303 ई० में चितौड़ को भी विजय कर लिया।

(च) अब सुल्तान ने मध्य भारत में मालवा तथा अन्य प्रदेशों के विरुद्ध सेना भेजी। 1305-06 ई० तक उसने माण्डू, धार, उज्जैन तथा चन्देरी पर अधिकार कर लिया।

(छ) 1308 ई० से 1311 ई० के बीच अलाऊद्दीन ने राजस्थान में सिवाना तथा जालौर के किलों को भी जीत लिया।

दक्षिण में विजयें-दक्षिण में अलाऊद्दीन की नीति उसकी उत्तरी भारत में विजय की नीति के विपरीत थी। वह दिल्ली से दक्षिण के राजाओं पर नियन्त्रण रखने की कठिनाइयों को समझता था। इस कारण वह दक्षिण में केवल दिल्ली की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता था और वहां से धन प्राप्त करना चाहता था। परन्तु वह उत्तर-पश्चिम की ओर से होने वाले मंगोलों के निरन्तर आक्रमणों के कारण दक्षिण की ओर ध्यान न दे सका। 1297 ई० से लेकर 1306 ई० तक मंगोलों ने इस देश पर छ: बार बड़े भयंकर आक्रमण किये। वे दो बार दिल्ली तक भी पहुंच गए थे। अलाऊद्दीन ने उनका सामना करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की थी। 1306 ई० में मध्य एशिया के मंगोल शासक की मृत्यु के बाद यह आक्रमण रुक गए। अब अलाऊद्दीन ने इस सेना का प्रयोग दक्षिण की विजयों के लिए किया। उसने अपने योग्य दास तथा सेनानायक मलिक काफूर को दक्षिण की ओर भेजा। इसे गुजरात की विजय के समय एक हज़ार दीनार अर्थात् सोने के सिक्के देकर खरीदा गया था।

विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में इस समय चार राज्य थे-सबसे निकट देवगिरि तथा उसके पूर्व में वारंगल, दक्षिण में द्वारसमुद्र तथा सुदूर दक्षिण में मदुरै का राज्य था।

- सबसे पहले 1307-08 में देवगिरि के राजा रामचन्द्र देव पर आक्रमण किया गया। उसने अलाऊद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। सुल्तान ने देवगिरि के प्रदेश को अपनी शेष विजयों के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया।

- अगले दो वर्षों में मलिक काफूर ने वारंगल तथा द्वारसमुद्र के राजाओं को नज़राना देने के लिए बाध्य किया तथा माबर अथवा मदुरै के प्रदेश को लूटा।

इस प्रकार दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश तथा बलबन के काल में संगठित हुई और अलाऊद्दीन के काल में विकसित हुई। अलाऊद्दीन ने शासक के रूप को निखारा और सल्तनत को सशक्त बनाने का प्रयास किया।

प्रश्न 2.

तुग़लक सुल्तानों की नीतियों के सन्दर्भ में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों एवं विघटन की चर्चा करें।

उत्तर-

दिल्ली में खिलजी वंश के पश्चात् तुगलक वंश के राज्य की स्थापना हुई। तुर्क अमीर गाज़ी मलिक ने 1320 ई० में बलबन के उत्तराधिकारियों का वध किया और सल्तनत का स्वामी बन गया। वह ग्यासुद्दीन तुग़लक (1320-1324 ई०) के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके वंशज 1412 ई० तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे महत्त्वपूर्ण शासक मुहम्मद-बिन-तुग़लक था।

- ग्यासुद्दीन तुगलक ने पूर्वी भारत में बंगाल को फिर से विजय करके दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। उसने तिरहुत अथवा उत्तरी बिहार को भी विजय किया।

- 1323 ई० में उसके पुत्र मुहम्मद तुगलक ने वारंगल के राज्य को जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।

- उसने माबर भी जीत लिया था। उसके राज्यकाल में द्वारसमुद्र का राज्य भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया।

- इस प्रकार मुहम्मद-बिन-तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत उत्तर में पंजाब से लेकर सुदूर दक्षिण में माबर तक तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गई।

पतन के कारण

मुहम्मद-बिन-तुग़लक के राज्यकाल में ही दिल्ली सल्तनत के विस्तार का दौर रुक गया था। यही नहीं बल्कि साम्राज्य का विघटन भी आरम्भ हो गया था। दिल्ली सल्तनत का पतन अकस्मात् नहीं हुआ। पतन की यह प्रक्रिया लम्बे समय तक चलती रही। इसमें विभिन्न सुल्तानों विशेषकर तुग़लक सुल्तानों की नीतियों तथा प्रशासनिक प्रयोगों ने योगदान दिया था, जिसका वर्णन इस प्रकार है।

(i) मुहम्मद तुगलक की दक्षिण नीति-दिल्ली सल्तनत के पतन का आधारभूत कारण इसका दक्षिण में सीधा प्रशासन स्थापित करना था। ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में उनका साम्राज्य देवगिरि से लेकर माबर तक फैल जाने के कारण बहुत बड़ा हो गया था। इस विशाल साम्राज्य को दिल्ली से नियन्त्रित करना लगभग असम्भव ही था।

(ii) मुहम्मद-बिन-तुगलक के प्रशासनिक प्रयोग-

(क) साम्राज्य की विशालता के कारण पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए मुहम्मद-बिन-तुग़लक ने 1328-29 ई० में दक्षिण में देवगिरि को सल्तनत की दूसरी राजधानी बना दिया। इसका नाम दौलताबाद रखा गया। यह पहले से ही उत्तर तथा दक्षिण में एक पुल का काम दे रहा था। नवीन राजधानी दूर थी। इससे सुल्तान का उत्तरी भाग पर नियन्त्रण ढीला हो गया। उधर सुल्तान ने कई अमीरों तथा धार्मिक व्यक्तियों को दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया था। उन सब में बड़ा असन्तोष फैल गया था। बाद में सुल्तान ने जब इनको दिल्ली लौट जाने के लिए कहा तो ये और भी अधिक नाराज हो गए।

(ख) मुहम्मद तुग़लक ने योग्यता के आधार पर बड़ी संख्या में विदेशियों, गैर-तुर्कों तथा गैर-मुसलमानों को शासक वर्ग एवं सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। उसके पुराने तुर्क परिवारों का उच्च पदों पर से एकाधिकार समाप्त हो गया। यह बात उनके लिए असहनीय थी।

(ग) उलेमा लोग (अर्थात् इस्लाम धर्म के विद्वान्) सुल्तान के उद्धार धार्मिक विचारों के विरुद्ध थे। वे अन्य धर्मों विशेषकर शैव तथा जैन मत को दिए गए राजकीय संरक्षण के कारण सुल्तानों से रुष्ट थे।

(घ) सुल्तान द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा ने भी उसके विरुद्ध बढ़ते असन्तोष में वृद्धि की। सांकेतिक मुद्रा के कारण कांसे के सिक्के पर चांदी के टके का मूल्य अंकित था। सुनारों तथा साधारण कारीगरों ने बड़ी संख्या में जाली सिक्के बनाने आरम्भ कर दिए। अन्त में सुल्तान ने शाही टकसालों से जारी किए गये सिक्के वापस लेकर बदले में चांदी तथा सोने के सिक्के दे दिये। इससे सरकार को हानि हुई और सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा।

(ङ) मुहम्मद-बिन-तुगलक के विरुद्ध कई अन्य बातों के कारण भी असन्तोष बढ़ा। उसने गंगा-यमुना दोआब में लगान बढ़ाया तथा खुरासान की विजय के लिए तैयार की गई सेना को भंग कर दिया तथा कराचिल अथवा कुल्लू की पहाड़ियों में भेजी गई सेना को भारी क्षति पहुंची।

(च) सुल्तान ने अमीरों तथा उलेमा लोगों को सज़ाएं देकर तथा बल प्रयोग से दबाने का प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप साम्राज्य में कई स्थानों पर विद्रोह होने लगे। यह विद्रोह दूर दक्षिण में माबर तथा कम्पिली से लेकर लाहौर और सिन्ध तथा गुजरात से लेकर बंगाल तक फैल गये। सुल्तान के राज्यकाल के अन्त तक इनकी संख्या 22 हो गई थी।

(छ) दक्षिण में विद्रोहियों को दबाने के लिए सुल्तान ने सेना भेजी। इस सेना में महामारी फैल गई। सेना को भारी हानि पहुंची। इस प्रकार दक्षिण के प्रान्तों को स्वतन्त्र होने का अवसर मिल गया।

फिरोज़ तुग़लक की नीतियां-

- मुहम्मद तुग़लक के उत्तराधिकारी फिरोज़शाह (1351-1357 ई०) के राज्यकाल में सल्तनत का शासन उत्तरी भारत तक ही सीमित हो गया।

- फिरोज़ ने विद्रोहों के भय से अमीरों तथा उलेमा लोगों के प्रति नरम नीति अपनाई। उनके वेतन और जागीरों में वृद्धि की तथा इनको वंशानुगत बना दिया गया।

- मुहम्मद-बिन-तुग़लक के समय की सख्त सज़ाएं देने की प्रथा बन्द कर दी गई।

- सैनिकों की नौकरी भी वंशानुगत बना दी गई। उनको नकद वेतन के स्थान पर भूमि के किसी एक भाग का लगान दिया जाने लगा।

फ़िरोज़ तुग़लक की इन नीतियों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया तथा सेना कमज़ोर हो गई। दिल्ली सल्तनत अन्दर से खोखली पड़ गई। कुछ इतिहासकार फिरोज़ तुग़लक की धार्मिक कट्टरता को भी सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। उसने उलेमा लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में गैर सुन्नी मुसलमानों तथा कुछ ब्राह्मणों के साथ सख्ती का व्यवहार किया था। अतः इन सब बातों के कारण दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। यह प्रक्रिया उसके उत्तराधिकारियों के काल में तीव्र हो गई।

फिरोज तुग़लक के उत्तराधिकारी-फिरोज़ तुग़लक की मृत्यु के बाद तुग़लक वंश के छः सुल्तान गद्दी पर बैठे। उनमें प्रायः गृह-युद्ध होते थे। इनमें शासक वर्ग तथा फिरोज़ तुग़लक के दास बड़े सक्रिय थे। इससे प्रशासन और भी कमज़ोर पड़ गया। इससे प्रान्तीय गवर्नरों को स्वतन्त्र होने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों में 1398-99 ई० में मध्य एशिया से मंगोल विजेता चंगेज़ खां के वंशज तैमूर के आक्रमण ने तुग़लक वंश की प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुँचाई। अन्तिम तुग़लक सुल्तान महमूद का छोटा-सा राज्य भी 1412 ई० में समाप्त हो गया।

प्रश्न 3.

केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तर पर दिल्ली सल्तनत के शासन प्रबन्ध की चर्चा करते हुए यह भी बताएं कि सुल्तानों ने किस प्रकार के भवन बनवाए।

उत्तर-

1206 ई० से 1526 ई० तक का युग भारतीय इतिहास में ‘सल्तनत युग’ के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में पांच प्रमुख राजवंशों ने राज्य किया। इन सभी राजवंशों की सामूहिक शासन-व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार है–

I. केन्द्रीय शासन

1. खलीफा तथा सुल्तान-नैतिक दृष्टिकोण से समस्त मुस्लिम जगत् का धार्मिक नेता खलीफा माना जाता था। वह बगदाद में निवास करता था। परन्तु सुल्तान खलीफा का नाममात्र का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। यद्यपि कुछ सुल्तान खलीफा के नाम से खुतबा पढ़वाते थे और सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित करवाते थे, परन्तु यह प्रभुत्व केवल दिखावा मात्र था।

वास्तविक सत्ता सुल्तान के हाथ में ही थी। वह केवल अपने पद को सुदृढ़ बनाने के लिए खलीफा से स्वीकृति प्राप्त कर लेते थे। सुल्तान की शक्तियां असीम थीं। उसकी इच्छा ही कानून थी। वह सेना का प्रधान और न्याय का मुखिया होता था। वास्तव में वह पृथ्वी पर भगवान् का प्रतिनिधि समझा जाता था।

2. मन्त्रिपरिषद् तथा वजीर-सुल्तान का सबसे महत्त्वपूर्ण मन्त्री वित्तीय व्यवस्था तथा लगान का मंत्री था जिसे वज़ीर कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक महालेखाकार (मुशरिफ) तथा एक महालेखापरीक्षक (मुस्तौफी) होते थे। सैनिक संगठन के मन्त्री को ‘आरिज़-ए-मुमालिक’ कहा जाता था। शाही पत्र-व्यवहार के मन्त्री को ‘दरबार-ए-खास’ तथा गुप्तचर विभाग के मन्त्री को बरीद-ए-खास’ कहा जाता था। अन्य सभी मामलों के मन्त्री ‘वजीर’ से कम महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली थे। यहां तक कि धार्मिक मामलों तथा न्याय के मन्त्री ‘शेख-अल-इस्लाम’ का पद भी वज़ीर जितना महत्त्वपूर्ण नहीं था। इन मंत्रियों के अतिरिक्त सुल्तान के महलों तथा उसके दरबार की देख-रेख करने के लिए भी अधिकारी होते थे। इनमें ‘वकील-ए-दर’ (महलों तथा शाही कारखानों के लिए) तथा ‘अमीर-ए-हाजिब’ (दरबार के लिए) मुख्य थे। सुल्तान अपनी इच्छा से किसी भी मन्त्री को हटा सकता था। कभी-कभी सुल्तान शासन-कार्यों में मुल्लाओं से भी सलाह लिया करता था।

3. केन्द्रीय विभाग-

(i) राजस्व विभाग-इस विभाग का मुखिया दीवान-ए-हजरत होता था। यह विभाग अधिकतर प्रधानमन्त्री अथवा वज़ीर को सौंपा जाता था। कर वसूल करने वाले समस्त अधिकारी इसी विभाग में रहते थे। कृषि कर निर्धारण का भार भी इसी विभाग पर था।

(ii) सैन्य विभाग-इसका मुखिया दीवान-ए-अर्ज़ अथवा आरिज-ए-मुमालिक होता था। राज्य की सेना पर आधारित होने के कारण यह विभाग भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था।

(iii) दीवान-ए-इन्शाप्रान्तीय सूबेदारों तथा दूर स्थित प्रदेशों के अन्य उच्च पदाधिकारियों के साथ सुल्तान का पत्र-व्यवहार करने का भार दीवानए-इन्शा पर होता था।

(iv) दीवान-ए-अमीर-ए-कोही-यह विभाग बाज़ार पर नियन्त्रण रखता था और कृषि की सुव्यवस्था के लिए कार्य सम्भालता था। इसका प्रधान दीवान-ए-अमीर-ए-कोही होता था।

(v) काजी-उल-कुजात-न्याय विभाग का मुखिया काजी-उल कुजात होता था। वह केन्द्र में रहते हुए प्रान्तों के काज़ियों पर नियन्त्रण रखता था। इन विभागों के अतिरिक्व शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथक् विभाग होता था, जिसका प्रधान वकील-ए-दर कहलाता था।

4. सैनिक व्यवस्था-सुल्तान ने विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। इसका प्रधान दीवान-ए-अर्ज़ होता था। केन्द्रीय सेना के अतिरिक्त प्रान्तीय सूबेदार भी अपने पास सेना रखते थे। वे समय पड़ने पर सुल्तान की सहायता करते थे। केन्द्र की सेना अस्त्रों-शस्त्रों से सुसज्जित होती थी। सेना के चार प्रमुख अंग थे, जिनमें सबसे प्रमुख घुड़सवार सेना थी। युद्ध में हाथियों का भी प्रयोग होता था जो सेना का दूसरा अंग था। तीसरा अंग पैदल सेना थी। अस्त्रों-शस्त्रों में तलवार, बी, भाले तथा धनुष-बाणों का प्रयोग किया जाता था। सुल्तान का सैनिक संगठन दाशमिक प्रणाली पर आधारित था। 10 घुड़सवारों पर सरेखैल नामक अधिकारी होता था और 10 सरेखैल पर एक सिपहसालार होता था। इसी प्रकार 10 सिपहसालारों पर एक अमीर होता था। 10 अमीरों पर एक मलिक और दस मलिकों पर एक खान होता था। सेना का आकार समय-समय पर परिवर्तित होता रहता था। अलाऊद्दीन के पास 4 लाख 75 हजार घुड़सवार थे, जबकि फिरोज़ तुग़लक के पास केवल 90 हज़ार घुड़सवार थे।

II. प्रान्तीय प्रशासन : सुल्तानों का साम्राज्य प्रान्तों में बंटा हुआ था। प्रान्तीय गवर्नर का कार्य अपने प्रान्त में शान्ति बनाए रखना था। परन्तु उसका मुख्य दायित्व लगान तथा अन्य कर इकट्ठा करके उनको राजकोष में भेजना था। वह प्रान्तों के अधीन सामन्तों पर भी नियन्त्रण रखता था। परन्तु सामन्तों का स्थानीय प्रशासन में कोई हाथ नहीं था। वह एक ओर तो केन्द्र एवं सामन्तों के बीच कड़ी का काम करता था तथा दूसरी ओर केन्द्रीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रबन्ध को जोड़ता था। गवर्नर को ‘मुक्ती’, ‘सूबेदार’ अथवा ‘वली’ कहा जाता था। प्रत्येक प्रान्त में कई परगने थे। कुछ प्रान्तों में परगने से ऊपर एक अन्य प्रशासनिक इकाई भी थी जिसे ‘शिक’ कहा जाता था।

III. स्थानीय शासन स्थानीय शासन परगने से आरम्भ होता था। कई गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रत्येक परगने का मुख्य अधिकारी ‘आमिल’ था। वह भूमि की उपज से सरकारी आय (लगान) एकत्रित करता था और उसका हिसाब-किताब रखता था। लगान इकट्ठा करने में फोतदार अर्थात् खजान्ची और कुछ अन्य कर्मचारी उसकी सहायता करते थे। कानूनगो परगने की ज़मीन तथा लगान से सम्बन्धित सारा रिकार्ड रखता था। एक ही गोत्र से सम्बन्धित कई गांवों में फैले हुए किसान प्रायः किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति को सब का साझा प्रधान मान लेते थे। इसको ‘चौधरी’ कहा जाता था। परगने के अधिकारी किसानों अथवा उनके मुखिया के साथ ‘चौधरी’ के माध्यम से निपट सकते थे। प्राचीनकाल की तरह दिल्ली सल्तनत के समय में भी गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई बना रहा। परन्तु अब गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। गांव की कृषि अधीन भूमि तथा लगान से सम्बन्धित सारे मामलों का रिकार्ड पटवारी रखता था। पटवारी, मुकद्दम, चौधरी तथा कानूनगो के पद वंशानुगत होते थे। इन्हें राज्य की सेवा के बदले लगान का एक भाग दिया जाता था।

सुल्तानों द्वारा बनवाये गए भवन-

दास वंशीय सुल्तानों द्वारा निर्मित भवन-कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के समीप रायपिथोरा का किला बनवाया। इसके समीप ही ‘कुव्वत-उल-इस्लाम’ नाम की मस्जिद बनवाई गई। कुतुबमीनार दास वंश का सबसे उत्तम उपहार है। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ने ही रखी थी, परन्तु इस भवन के पूरा होने से पूर्व ही वह चल बसा था। इसे उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। एक इतिहासकार के अनुसार “इससे अधिक भव्य कोई अन्य मीनार विश्व में नहीं है।” ऐबक ने अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे ‘अढ़ाई दिन का झोंपड़ा’ कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने बड़े लड़के नासिरुद्दीन महमूद का एक मकबरा बनवाया था। यह भवन कुतुबमीनार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बनवाया गया था। भारत के पुराने मकबरों में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक ‘ईदगाह’ तथा जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था।

खिलजी सुल्तानों द्वारा निर्मित भवन-इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर अलाऊद्दीन के आगमन तक भवन निर्माण कला का विकास रुका रहा। अलाऊद्दीन के आगमन से भवन निर्माण कला में नए दौर का आरम्भ हुआ। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की मस्जिद का बहुत सुन्दर तथा प्रभावशाली द्वार बनवाया, जिसे ‘अलाई दरवाज़ा’ के नाम से पुकारा जाता है। यह लाल पत्थर का बना है, परन्तु कहीं-कहीं इसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। अलाऊद्दीन ने कुतुबमीनार से तीन मील की दूरी पर ‘सिरी’ नामक दुर्ग बनवाया था। उसने ‘हज़ार सूतन’ नामक एक अन्य भवन का निर्माण भी करवाया।

तुगलक वंश के सुल्तानों द्वारा निर्मित भवन-तुगलक वंश के शासन काल में अनेक भवनों का निर्माण हुआ। इनमें खिलजी काल के भवनों की सी सजावट का अभाव है। ये सादगी तथा विशालता लिए हुए हैं । ग्यासुद्दीन तुग़लक ने कुतुबमीनार के पूर्व में ‘तुग़लकाबाद’ नामक दुर्ग बनवाया था। इस दुर्ग में अनेक भवन भी बनवाए गए थे। संगमरमर का बना ग्यासुद्दीन का ‘मकबरा’ इन भवनों की स्मृति मात्र रह गया है। मुहम्मद तुग़लक ने आदिलाबाद नामक दुर्ग का निर्माण करवाया जो तुग़लकाबाद के पास स्थित है। फिरोज़ तुग़लक को भवन बनवाने का बड़ा चाव था। उसके शासनकाल में अनेक शहरों में से फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर आदि प्रसिद्ध थे। फरिश्ता के अनुसार, “सुलतान ने 200 नगर, 20 महल, 30 पाठशालाएं, 40 मस्जिदें, 100 अस्पताल, 100 स्नानगृह, 5 मकबरे और 150 पुल बनवाए।”

सैय्यद तथा लोधी वंश के शासकों द्वारा निर्मित भवन-तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत की आर्थिक दशा काफी शोचनीय हो गई। परिणामस्वरूप सैय्यद तथा लोधी वंश के शासकों ने भवन निर्माण कला में अधिक रुचि न दिखाई। सैय्यद वंश में प्रथम दो शासकों ने खिज़राबाद और मुबारिकाबाद नाम के दो नगर बसाए। दुर्भाग्यवश इन दोनों नगरों के अवशेष उपलब्ध नहीं हैं। इस काल में मुबारिक शाह सैय्यद, मुहम्मद शाह सैय्यद और सिकन्दर लोधी से सम्बन्धित मस्जिदें तथा मकबरे ही उपलब्ध हैं। लोधी काल में कुछ मस्जिदों का निर्माण हुआ। इसमें सिकन्दर लोधी के प्रधानमन्त्री द्वारा निर्मित ‘मोट की मस्जिद’ उल्लेखनीय है।

महत्त्वपूर्ण परीक्षा-शैली प्रश्न

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. उत्तर एक शब्द से एक वाक्य तक

प्रश्न 1.

दिल्ली के प्रथम तथा अंतिम सल्तान कौन-कौन थे?

उत्तर-

दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तथा अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था।

प्रश्न 2.

पठान सुल्तानों ने दिल्ली पर कब से कब तक राज्य किया?

उत्तर-

पठान सुल्तानों ने दिल्ली पर 1206 ई० से 1526 ई० तक शासन किया।

प्रश्न 3.

तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया?

उत्तर-

तैमूर ने 1398 ई० में भारत पर आक्रमण किया।

प्रश्न 4.

सूफ़ी मत के एक सन्त का नाम बताओ।

उत्तर-

बाबा फरीद।

प्रश्न 5.

सिक्ख धर्म के संस्थापक कौन थे?

उत्तर-

गुरु नानक देव जी सिक्ख धर्म के संस्थापक थे।

प्रश्न 6.

सैयद वंश की नींव किसने डाली थी?

उत्तर-

सैयद वंश की नींव तैमूर के प्रतिनिधि खिजर खाँ ने डाली थी।

प्रश्न 7.

खिजर खाँ ने गुजरात पर अधिकार कब किया?

उत्तर-

खिजर खाँ ने 1412 ई० में गुजरात पर अधिकार किया।

प्रश्न 8.

खिजर खाँ की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा?

उत्तर-

खिजर खाँ की मृत्यु के पश्चात् मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

प्रश्न 9.

लोदी वंश की स्थापना कब हुई?

उत्तर-

लोदी वंश की स्थापना 1451 ई० में हुई।

प्रश्न 10.

लोदी वंश के उस शासक का नाम बताओ जो सर्वप्रथम दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

उत्तर-

बहलोल लोदी।

प्रश्न 11.

लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था ?

उत्तर-

इब्राहिम लोदी ।

प्रश्न 12.

“तबकाते नासरी” नामक पुस्तक का लेखक कौन था?

उत्तर-

मिनहाज सिराज “तबकाते नासरी” नामक पुस्तक का लेखक था।

प्रश्न 13.

“अलाई दरवाजा” दिल्ली के किस सुल्तान ने बनवाया ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी ने।

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति-

(i) कुतुबुद्दीन ऐबक…………..ई० में दिल्ली का सुल्तान बना।

(ii) ………..दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका थी।

(iii) …………अपनी ‘रक्त और लौह’ नीति के लिए विख्यात है।

(iv) मलिक काफूर………………का दास सेनानायक था।

(v) ………………को इतिहास में पढ़ा-लिखा मूर्ख सुल्तान’ कहते हैं।

उत्तर-

(i) 1206

(ii) रजिया

(iii) बलबन

(iv) अलाऊद्दीन खिलजी

(v) मुहम्मद तुग़लक ।

3. सही / ग़लत कथन

(i) बलबन एक शक्तिशाली और पक्के इरादे वाला शासक था। — (√)

(ii) गुलाम (दास) वंश के शासकों के बाद सन् 1290 ई० में दिल्ली में तुग़लक वंश का नया राज्य स्थापित हुआ। — (×)

(iii) खिलजी वंश का अन्तिम शासक मार डाला गया और दिल्ली पर सैय्यद वंश का शासन शुरू हुआ। — (×)

(iv) मुहम्मद-बिन-तुग़लक ने पीतल और ताँबे के सांकेतिक सिक्के चलाए जिन्हें राजकोष से चाँदी-सोने के सिक्कों से बदला जा सकता था। — (√)

(v) अलाऊद्दीन के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली — (√)

4. बहु-विकल्पीय प्रश्न

प्रश्न (i)

दिल्ली सल्तनत के शुरू के शासक थे-

(A) तुर्क

(B) अफ़गान

(C) मंगोल

(D) इनमें से कोई नहीं ।

उत्तर-

(B) अफ़गान

प्रश्न (ii)

अलाऊद्दीन खिलजी के लिए दक्षिणी प्रदेश जीते

(A) बलबन ने

(B) ताजुद्दीन यल्दौज ने

(C) नालिरुद्दीन कुबाचा ने

(D) कुतुबुद्दीन ऐबक ने

उत्तर-

(C) नालिरुद्दीन कुबाचा ने

प्रश्न (iii)

निम्न सुल्तान अपने आर्थिक सुधारों (बाज़ार नीति) के लिए विख्यात है-

(A) बलबन

(B) अलाऊद्दीन खिलजी

(C) फिरोज़ तुगलक

(D) इल्तुतमिश।

उत्तर-

(A) बलबन

प्रश्न (iv)

निम्न सुल्तान ने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की विशेष व्यवस्था की-

(A) इल्तुतमिश

(B) मुहम्मद तुगलक

(C) फिरोज़ तुग़लक

(D) कुतुबुदीन ऐबक।

उत्तर-

(D) कुतुबुदीन ऐबक।

प्रश्न (v)

‘जकात’ नामक कर किससे प्राप्त किया जाता था?

(A) अमीर मुसलमानों से

(B) अमीर हिंदुओं से

(C) सभी हिंदुओं से

(D) गैर-मुसलमानों से

उत्तर-

(B) अमीर हिंदुओं से

II. अति छोटे उत्तर वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

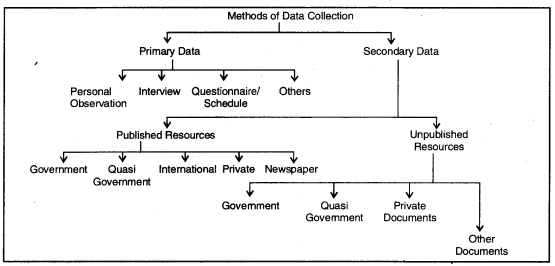

दिल्ली सल्तनत की जानकारी के लिए स्रोतों के चार प्रमुख प्रकार बताएं।

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत की जानकारी के लिए स्रोतों के चार प्रमुख प्रकार हैं-समकालीन दरबारी इतिहासकारों के वृत्तान्त, कवियों की रचनाएं, विदेशी यात्रियों के वृत्तान्त तथा सिक्के।

प्रश्न 2.

अमीर खुसरो की रचनाएं किन तीन सुल्तानों के राज्यकाल पर प्रकाश डालती हैं ?

उत्तर-

अमीर खुसरो की रचनाएं बलबन, अलाऊद्दीन खिलजी तथा ग्यासुद्दीन तुग़लक के राज्यकाल पर प्रकाश डालती हैं।

प्रश्न 3.

मुहम्मद गौरी ने मुल्तान, लाहौर तथा दिल्ली की विजयें किन वर्षों में प्राप्त की ?

उत्तर-

मुहम्मद गौरी ने 1175 ई० में मुल्तान, 1186 ई० में लाहौर तथा 1192 ई० में दिल्ली पर विजय प्राप्त की।

प्रश्न 4.

मुहम्मद गौरी के साम्राज्य में उत्तरी भारत के कौन से चार प्रमुख राज्य सम्मिलित थे ?

उत्तर-

मुहम्मद गौरी के साम्राज्य में उत्तरी भारत का पंजाब का भूतपूर्व गज़नी राज्य, दिल्ली, अजमेर का चौहान राज्य, कन्नौज का गहड़वाल और राठौर राज्य तथा बंगाल का सेन राज्य सम्मिलित था।

प्रश्न 5.

तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ और इसमें पृथ्वीराज के अधीन लड़ने वाले सामन्तों की संख्या क्या थी ?

उत्तर-

तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ई० में हुआ। इस में पृथ्वीराज के अधीन लड़ने वाले सामन्तों की संख्या 150 थी।

प्रश्न 6.

मुहम्मद गौरी के चार दास सेनानियों के नाम बताएं।

उत्तर-

ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्यितार खिलजी मुहम्मद गौरी के चार दास सेनानी

प्रश्न 7.

यल्दौज़ कहाँ का शासक था और उसे रोकने के लिए ऐबक ने दिल्ली के स्थान पर कौन से नगर को अपनी राजधानी बनाया ?

उत्तर-

यल्दौज गज़नी का शासक था। उसे रोकने के लिए ऐबक ने दिल्ली के स्थान पर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।

प्रश्न 8.

ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई ?

उत्तर-

ऐबक की मृत्यु 1210 ई० में घोड़े से गिर जाने के कारण हुई।

प्रश्न 9.

इल्तुतमिश ने किस मंगोल विजेता के आक्रमण को टाला तथा उसके किस शत्रु को दिल्ली में शरण देने से इन्कार किया था ?

उत्तर-

इल्तुतमिश ने मंगोल विजेता चंगेज़ खां के आक्रमण को बड़ी सूझ-बूझ से टाला। उसने चंगेज़ खां के शत्रु ख्वारिज्म के शहज़ादे को दिल्ली में शरण देने से इन्कार कर दिया।

प्रश्न 10.

इल्तुतमिश के तुर्क अमीरों के लिए बाद में किस नाम का प्रयोग किया जाने लगा ?

उत्तर-

इल्तुतमिश के तुर्क अमीरों के लिए बाद में ‘चहलगनी’ नाम का प्रयोग किया जाने लगा।

प्रश्न 11.

इल्तुतमिश ने कौन से दो सिक्के चलाए ?

उत्तर-

इल्तुतमिश ने ‘जीतल’ तथा ‘टका’ नाम के दो सिक्के चलाए।

प्रश्न 12.

इस्लामी जगत् के नेता को क्या कहा जाता था और इल्तुतमिश ने उससे क्या प्राप्त किया ?

उत्तर-

इस्लामी जगत् के नेता को ‘खलीफा’ कहा जाता था। इल्तुतमिश ने उससे सम्मान के वस्त्र तथा राज्याभिषेक का पत्र प्राप्त किया।

प्रश्न 13.

इल्तुतमिश के किन्हीं दो उत्तराधिकारियों के नाम बताएं।

उत्तर-

रज़िया तथा नासिरुद्दीन महमूद इतुतमिश के दो उत्तराधिकारी थे।

प्रश्न 14.

सुल्तान के दैवी-अधिकार से क्या भाव था ?

उत्तर-

सुल्तान के दैवी-अधिकार से भाव यह था कि सुल्तान को राज्य करने का अधिकार ईश्वर से मिला है।

प्रश्न 15.

बलबन ने कौन से चार प्रदेशों में विद्रोहों को दबाया ?

उत्तर-

बलबन ने बंगाल, दिल्ली, गंगा-यमुना दोआब, अवध एवं कटेहर के प्रदेशों में विद्रोहों को दबाया।

प्रश्न 16.

बलबन ने मंगोलों के आक्रमण रोकने के लिए विशेष सेनाएं किन तीन स्थानों पर तैनात की ?

उत्तर-

बलबन ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए विशेष सेनाओं को ‘मुल्तान’, ‘सुनाम’ और ‘समाना’ के स्थानों पर तैनात किया।

प्रश्न 17.

खिलजी वंश की स्थापना किसने और कब की ?

उत्तर-

खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की।

प्रश्न 18.

दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए कौन से सुल्तान का काल सबसे महत्त्वपूर्ण है ? इसने कब से कब तक राज्य किया ?

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए अलाऊद्दीन खिलजी का काल सबसे महत्त्वपूर्ण है। उसने 1296-1316 ई० तक राज्य 1 किया।

प्रश्न 19.

अलाऊद्दीन खिलजी के चार सेनापतियों के नाम बताएं।

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी के चार सेनापतियों के नाम थे-अल्प खाँ, नुसरत खाँ, जफर खाँ तथा उलुग खाँ।

प्रश्न 20.

अलाऊद्दीन द्वारा विजित उत्तर भारत के चार प्रदेशों के नाम बताएं।

उत्तर-

अलाऊद्दीन द्वारा विजित उत्तर भारत के चार प्रदेश रणथम्भौर, मेवाड़, मालवा तथा गुजरात थे।

प्रश्न 21.

अलाऊद्दीन ने राजस्थान में कौन से चार किले जीते थे ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन ने राजस्थान में रणथम्भौर, चित्तौड़, शिवाना तथा जालौर के किलों पर विजय प्राप्त की थी।

प्रश्न 22.

अलाऊद्दीन के समय में मालवा के कौन से चार नगर जीते गए ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन के समय में मालवा के माण्डू, धार, उज्जैन तथा चन्देरी नगर जीते गए।

प्रश्न 23.

अलाऊद्दीन की चित्तौड़ विजय के साथ कौन-सी लोक-गाथा सम्बन्धित है ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन की चित्तौड़ विजय से सम्बन्धित लोक-गाथा यह है कि अलाऊद्दीन चित्तौड़ के राणा की सुन्दर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था।

प्रश्न 24.

अलाऊद्दीन की दक्षिण विजय के दो उद्देश्य क्या थे ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन की दक्षिण विजय के दो. उद्देश्य थे-दिल्ली की प्रभुसत्ता स्थापित करना तथा वहाँ से धन प्राप्त करना।

प्रश्न 25.

अलाऊद्दीन के समय में मंगोल आक्रमण कब आरम्भ तथा समाप्त हुए तथा इनकी संख्या क्या थी ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन के समय में मंगोल आक्रमण 1297 ई० से 1306 ई० तक हुए। इन आक्रमणों की संख्या छः थी।

प्रश्न 26.

अलाऊद्दीन ने दक्षिण के किन राज्यों पर अपनी प्रभुत्ता स्थापित की ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन ने दक्षिण भारत के देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र तथा मदुरा राज्यों पर विजय प्राप्त की।

प्रश्न 27.

अलाऊद्दीन की दक्षिण की विजयें किस सेनापति के अधीन की गईं ? इसे कहाँ और कितना धन देकर खरीदा गया था ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन ने दक्षिण की विजयें अपने सेनापति मलिक काफूर के अधीन की। उसे गुजरात से एक हज़ार दीनार दे कर खरीदा गया था ?

प्रश्न 28.

तुगलक वंश के पहले दो शासकों के नाम तथा राज्यकाल बताएं।

उत्तर-

तुग़लक वंश के पहले दो शासक ग्यासुद्दीन तुग़लक तथा मुहम्मद-बिन-तुगलक थे। इन का शासन काल 1320 ई० से 1351 ई० तक था।

प्रश्न 29.

ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में जीते गए चार प्रदेशों के नाम बताएँ।

उत्तर-

ग्यासुद्दीन तुग़लक के समय में जीते गए चार प्रदेशों के नाम हैं –तिरहुत, वारंगल, माबर, द्वारसमुद्र।

प्रश्न 30.

मुहम्मद-बिन-तुग़लक के समय दिल्ली सल्तनत उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में किन प्रदेशों तक फैल गई थी ?

उत्तर-

मुहम्मद-बिन-तुग़लक के समय में दिल्ली सल्तनत उत्तर में पंजाब से लेकर सुदूर दक्षिण में मिबर तक तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गई थी।

प्रश्न 31.

दिल्ली सल्तनत के पतन का आधारभूत कारण क्या था ?

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के पतन का आधारभूत कारण दक्षिण में सीधा प्रशासन स्थापित करना था।

प्रश्न 32.

मुहम्मद-बिन-तुगलक ने दक्षिण में कौन से नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इसका क्या नाम रखा ?

उत्तर-

मुहम्मद-बिन-तुग़लक ने ‘देवगिरि’ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उसने इसका नाम ‘दौलताबाद’ रखा।

प्रश्न 33.

शासक वर्ग में किस प्रकार के लोगों के शामिल होने के कारण तुर्क अमीर मुहम्मद-बिन-तुगलक से नाराज़ थे ?

उत्तर-

मुहम्मद-बिन-तुग़लक ने बड़ी संख्या में विदेशियों, गैर-तुर्कों और गैर-मुसलमानों को शासक वर्ग में उच्च पद दे दिये थे। इससे तुर्क अमीर उससे नाराज़ हो गये।

प्रश्न 34.

उलेमा लोग सुल्तान से क्यों नाराज थे ?

उत्तर-

उलेमा लोग सुल्तान के उदार धार्मिक विचारों के कारण उस से नाराज़ थे।

प्रश्न 35.

मुहम्मद-बिन-तुगलक ने कौन से सिक्के के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा चलाई और यह किस धातु में थी ?

उत्तर-

मुहम्मद-बिन-तुग़लक ने चाँदी के सिक्कों के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा चलाई। यह कांसे की थी।

प्रश्न 36.

मुहम्मद-बिन-तुगलक के राज्यकाल में हुए विद्रोहों की संख्या क्या थी तथा इनसे प्रभावित किन्हीं चार प्रदेशों के नाम बताएं।

उत्तर-

मुहम्मद-बिन-तुग़लक के राज्यकाल में हुए विद्रोहों की संख्या 22 थी। इनसे प्रभावित चार प्रदेशों के नाम हैंबिआबर, सिन्ध, गुजरात तथा बंगाल।

प्रश्न 37.

फिरोज़ तुगलक ने अमीरों को प्रसन्न करने के लिए क्या किया ?

उत्तर-

फिरोज़ तुलगक ने अमीरों को प्रसन्न करने के लिए उनके वेतन और जागीरें बढ़ा दीं।

प्रश्न 38.

फिरोज़ तुगलक के समय में सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया जाता था ?

उत्तर-

फिरोज तुग़लक के समय में सैनिकों को वेतन नकद देने के स्थान पर भूमि के एक भाग का लगान दिया जाने लगा।

प्रश्न 39.

तुगलक काल के अन्त में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी का नाम तथा उसके आक्रमण का वर्ष बताएं।

उत्तर-

तुगलक काल के अन्त में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी का नाम तैमूर था। उस के आक्रमण का वर्ष 139899 ई० था।

प्रश्न 40.

अन्तिम तुगलक सुल्तान का क्या नाम था तथा इसका राज्य कब समाप्त हुआ ?

उत्तर-

अन्तिम तुग़लक सुल्तान का नाम नासिरुद्दीन महमूद शाह था। उस का राज्य 1412 ई० में समाप्त हो गया।

प्रश्न 41.

फिरोज़ तुग़लक की मृत्यु के बाद कौन-से चार नये राज्य स्थापित हुए ?

उत्तर-

फिरोज़ तुग़लक की मृत्यु के पश्चात् जौनपुर, मालवा, गुजरात तथा खानदेश नये राज्य स्थापित हुए।

प्रश्न 42.

दिल्ली सल्तनत के वित्त तथा लगान सम्बन्धी मन्त्री को क्या कहा जाता था तथा उसकी सहायता के लिए कौन से दो अधिकारी थे ?

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के वित्त तथा लगान सम्बन्धी मन्त्री को ‘वजीर’ कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए ‘महालेखाकार’ तथा ‘महालेखा परीक्षक’ नामक अधिकारी होते थे।

प्रश्न 43.

दिल्ली सल्तनत के अधीन सेना, शाही पत्र-व्यवहार, गुप्तचर विभाग, धार्मिक मामलों तथा न्याय के मन्त्री को क्या कहा जाता था ?

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के अधीन सैनिक संगठन के मन्त्री को आरिज-ए-मुमालिक, पत्र व्यवहार के मन्त्री को दरबारए-खास, गुप्तचर विभाग के मन्त्री को बरीद-ए-खास, धार्मिक मामलों तथा न्याय के मन्त्री को शेख-अल-इस्लाम कहते थे।

प्रश्न 44.

सुल्तानों के महलों तथा दरबार की देख-रेख करने वाले दो अधिकारियों के नाम बताएं।

उत्तर-

सुल्तानों के महलों तथा दरबार की देख-रेख करने वाले दो अधिकारियों के नाम थे-‘वकील-ए-दर’ तथा ‘अमीर-ए-हाजिब’।

प्रश्न 45.

न्याय प्रबन्ध के अन्तर्गत कौन से मामलों में प्रत्येक व्यक्ति राज्य के कानून के सामने बराबर था और कौन से अधिकारी की अदालत में जा सकता था ?

उत्तर-

सम्पत्ति से सम्बन्धित सब बातों में किसी भी धर्म का व्यक्ति इस्लामी कानून के सम्मुख बराबर था। ऐसे मामलों में वह काज़ी की अदालत में जा सकता था।

प्रश्न 46.

सल्तनत की ओर से दिए जाने वाले संरक्षण का अधिकांश भाग किन चार प्रकार की संस्थाओं और व्यक्तियों को मिलता था ?

उत्तर-

सल्तनत की ओर से दिये जाने वाले संरक्षण का अधिकांश भाग प्रायः मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और ऐसे मुसलमानों को जाता था, जिनकी धर्म-परायणता विख्यात थी।

प्रश्न 47.

अलाऊद्दीन खिलजी की सेना की संख्या कितनी मानी जाती है और एक घुड़सवार को कितना वेतन मिलता था ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी की सेना की संख्या 4,75,000 मानी जाती है। एक घुड़सवार को 234 टके वेतन मिलता था। ।

प्रश्न 48.

सल्तनत की सेना में कौन से तीन अंग थे तथा इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण कौन सा था ?

उत्तर-

सल्तनत की सेना में घुड़सवार, हाथी तथा पैदल शामिल थे। घुड़सवार सेना का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग थे।

प्रश्न 49.

बाज़ार नियन्त्रण किस सुल्तान ने किया तथा किन्हीं चार वस्तुओं के नाम बताएं जिनके मूल्य॑ इसके वर्गत नियत किए गए।

उत्तर-

बाजार नियन्त्रण अलाऊद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अन्तर्गत अनाज, घी, तेल, कपड़ा आदि वस्तुओं के मूल्य 1यत किये गए।

प्रश्न 50.

दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रान्तीय गवर्नरों के लिए कौन से तीन नामों का प्रयोग किया जाता था ?

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के अधीन गवर्नरों को ‘मुक्ती’, ‘सूबेदार’ अथवा ‘वली’ कहा जाता था।

प्रश्न 51.

परगने का मुख्य अधिकारी कौन था ? उसका क्या कार्य था ?

उत्तर-

परगने का मुख्य अधिकारी ‘आमिल’ होता था। उसका मुख्य कार्य लगान उगाहना तथा हिसाब-किताब रखना था।

प्रश्न 52.

कानूनगो किस स्तर पर और क्या काम करता था ?

उत्तर-

कानूननो परगने की ज़मीन तथा लगान से सम्बन्धित सारा रिकार्ड रखता था।

प्रश्न 53.

चौधरी किस व्यक्ति को माना जाता था ?

उत्तर-

एक प्रभावशाली व्यक्ति को चौधरी माना जाता था।

प्रश्न 54.

स्थानीय स्तर पर चार अधिकारियों के नाम बतायें जिनके पद वंशानुगत होते थे।

उत्तर–

पटवारी, मुकद्दम, चौधरी तथा कानूनगो के पद वंशानुगत होते थे।

प्रश्न 55.

सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत क्या था तथा एवं इसको निर्धारित करने की तीन प्रमुख विधियां कौन सी थीं ?

उत्तर-

सल्तनत की आय का प्रमुख स्रोत भूमि से प्राप्त लगान था। लगान निर्धारित करने की तीन विधियां थीं-बटाई, कनकूत तथा भूमि की पैमाइश।

प्रश्न 56.

बटाई से क्या भाव था ?

उत्तर-

बटाई से भाव कटी हुई फसल को सरकार तथा किसान के बीच बाँटना था।

प्रश्न 57.

कनकूत से क्या भाव था ?

उत्तर-

कनकूत में लगभग तैयार फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाया जाता था।

प्रश्न 58.

कौन से सुल्तान के समय में लगान की दर सबसे अधिक और कितनी थी ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी के समय में लगान की दर सबसे अधिक थी। लगान की दर उपज का 1/2 भाग थी।

प्रश्न 59.

लगान की वसूली किन दो रूपों में की जाती थी ?

उत्तर-

लगान की वसूली गल्ले तथा नकदी में की जाती थी।

प्रश्न 60.

इक्ता से क्या भाव था ?

उत्तर-

सरकार के अधिकतर कर्मचारियों को नकद वेतन देने के स्थान पर लगान इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया जाता था। इस प्रकार इकट्ठा किये जाने वाले लगान को इक्ता कहा जाता था।

प्रश्न 61.

दिल्ली सल्तनत के शासक वर्ग में सम्मिलित लोग कौन से चार विभिन्न जातीय मलों के थे ?

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के शासक वर्ग में सम्मिलित लोग तुर्क, ईरानी, अरब तथा पठान जाति से थे।

प्रश्न 62.

सुल्तानों द्वारा बनवाए गए चार भवनों के चार प्रकार बताओ।

उत्तर-

सुल्तानों द्वारा बनवाए गए चार प्रकार के भवन थे-मस्जिदें, मकबरे, किले, महल तथा मीनार।

प्रश्न 63.

सल्तनत काल में बनी किन्हीं चार मस्जिदों के नाम बताएं।

उत्तर-

जौनपुर की अटाला और जामा मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत-अल-इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की अढ़ाई-दिनका झोपड़ा मस्जिद दिल्ली सल्तनत काल में बनाई गई थीं।

प्रश्न 64.

सल्तनत काल में कौन-सी चार प्रादेशिक सल्तनतों के भवनों के प्रभावशाली नमूने मिले हैं ?

उत्तर-

प्रादेशिक सल्तनतों के भवनों में प्रभावशाली नमूने बंगाल, जौनपुर, मालवा और गुजरात में मिले हैं।

प्रश्न 65.

कुव्वत-अल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने आरम्भ किया और इसे क्यों महत्त्व दिया जाता है ?

उत्तर-

कुव्वत-अल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। इसके आंगन में कुतुबमीनार होने से इसे महत्त्व दिया, जाता है।

प्रश्न 66.

कुतुबमीनार कहाँ है तथा इसकी कितनी मंज़िलें हैं ?

उत्तर-

कुतुबमीनार दिल्ली के समीप महरौली के स्थान पर स्थित है। इसकी पाँच मंजिलें हैं।

प्रश्न 67.

दिल्ली में किन चार वंशों के सुल्तानों के मकबरे मिलते हैं?

उत्तर-

दिल्ली में खिलजी, तुग़लक, सैय्यद तथा लोधी वंश के सुल्तानों के मकबरे मिलते हैं।

प्रश्न 68.

सल्तनत काल में बनवाए गए किन्हीं दो नगरों के नाम तथा उनको बनवाने वाले सुल्तानों के नाम बताएं।

उत्तर-

सल्तनत काल में अलाऊद्दीन खिलजी ने सीरी नगर तथा फिरोजशाह कोटला नगर बसाये।

प्रश्न 69.

सल्तनत काल के बड़े दरवाजों के दो सबसे बढ़िया नमूने कौन से हैं और ये कहाँ मिलते हैं ? .

उत्तर-

सल्तनत काल के बड़े दरवाजों के दो सबसे बढ़िया नमूने गौड़ का दाखली दरवाज़ा तथा कुतुबमीनार के निकट अलाई दरवाज़ा है।

प्रश्न 70.

राजपूतों की विधार्मिक भवन निर्माण कला के दो प्रभावशाली उदाहरण कौन से हैं ?

उत्तर-

राजपूतों की विधार्मिक भवन निर्माण कला के दो प्रभावशाली उदाहरण हैं-ग्वालियर में राजा मानसिंह का महल और चित्तौड़ में राणा कुम्भा का विजय स्तम्भ।

III. छोटे उत्तर वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना में क्या भूमिका निभाई ?

उत्तर-

कुतुबुद्दीन ऐबक मुहम्मद गौरी का एक दास था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर 1192 ई० में मुहम्मद गौरी ने उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उसने मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में 1206 ई० तक अनेक प्रदेश जीते। उसने अजमेर तथा मेरठ के विद्रोहों का दमन किया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उसने अजमेर के मेढ़ों तथा बुन्देलखण्ड के चन्देलों को भी हराया। शीघ्र ही उसने कालपी और बदायूं पर विजय प्राप्त की। 1206 ई० में मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का स्वतन्त्र शासक बन गया। स्वतन्त्र शासक के रूप में उसने हिन्दू सरदारों का दमन किया और दासता से मुक्ति प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत की नींव को सुदृढ़ किया। 1210 ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

प्रश्न 2.

इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तन को किस प्रकार संगठित किया ?

उत्तर-

इल्तुतमिश 1211 ई० में दिल्ली का सुल्तान बना। सिंहासनारोहण के समय उसकी अनेक कठिनाइयां थीं जिन पर उसने बड़ी सूझ-बूझ से नियन्त्रण पाया। सर्वप्रथम उसने पहले कुतुबी सरदारों को हराया। इन सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इन्कार कर दिया था। उसके मार्ग में ताजुद्दीन यल्दौज़ भी बाधा बना हुआ था। इल्तुतमिश ने उसे तराईन (तरावड़ी) के मैदान में करारी हार दी। मुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा और बंगाल, बिहार में अलीमर्दान ने भी अपने आपको स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश ने इन दोनों के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया। उसकी सफलताओं से प्रसन्न होकर बगदाद के खलीफा ने उसे सम्मान प्रदान किया, जिससे उसकी स्थिति काफ़ी दृढ़ हो गई। अब उसने गुजरात, मालवा और भीलसा के राजपूतों की शक्ति को कुचला और भारत में सल्तनत राज्य की नींव को पक्का किया।

प्रश्न 3.

सल्तनत काल में भारत की शिक्षा प्रणाली का वर्णन करो।

उत्तर-

सल्तनतकालीन भारत शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्राचीन वैभव खो चुका था। इस युग में नालन्दा, तक्षशिला जैसे उच्चकोटि के विश्वविद्यालय नहीं थे। सुल्तान सदा संघर्षों में उलझे रहे। अतः उनके काल में फिरोज़ तुग़लक को छोड़कर किसी ने शिक्षा के प्रसार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रायः मस्जिदें तथा मन्दिर ही शिक्षा के केन्द्र होते थे। मुसलमानों के बच्चे उर्दू, फारसी तथा कुरान की शिक्षा ग्रहण करते थे। फिरोज़ तुगलक ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग स्कूल भी खुलवाए। जौनपुर उन दिनों शिक्षा का एक बहुत बड़ा केन्द्र माना जाता था। फिरोज़ तुग़लक के पश्चात् यदि किसी मुस्लिम शासक ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह दिखाया, तो वह था अकबर। उसने अनेक मदरसे खुलवाए तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को इनाम तथा वज़ीफे देने की व्यवस्था की।

प्रश्न 4.

दिल्ली सल्तनत के केन्द्रीय शासन का वर्णन करो।

उत्तर-

केन्द्रीय शासन का मुखिया सुल्तान स्वयं था। इसकी सहायता के लिए कई मन्त्री थे। सबसे महत्त्वपूर्ण मन्त्री वित्तीय व्यवस्था तथा लगान का मन्त्री था। इस को ‘वजीर’ कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक महालेखाकार (मुशरिफ) तथा एक महालेखापरीक्षक (मुस्तौफी) थे। सैनिक संगठन के मन्त्री को ‘आरिज़-ए-मुमालिक’ कहते थे। शाही पत्र-व्यवहार के मन्त्री को ‘दबीर-ए-खास’ तथा गुप्तचर विभाग के मन्त्री को ‘बरीद-ए-खास’ कहा जाता था। अन्य विषयों के मन्त्री ‘वजीर’ से कम महत्त्वपूर्ण तथा कम शक्तिशाली थे। यहां तक कि धार्मिक मामलों तथा न्याय का मन्त्री भी (जिसको ‘शेखअल-इस्लाम’ कहते थे) ‘वजीर’ जितना महत्त्वपूर्ण नहीं था। इनके अतिरिक्त, सुल्तान के महलों तथा उसके दरबारों की देखरेख करने के लिए भी अधिकारी थे। इनमें महलों तथा शाही कारखानों के लिए ‘वकील-ए-दर’ तथा दरबार के लिए ‘अमीरए-हाजिब’ मुख्य थे।

प्रश्न 5.

दिल्ली सल्तनत के सैनिक प्रबन्ध के विषय में लिखो।

उत्तर-

सुल्तानों ने विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। इसका प्रधान दीवान-ए-अर्ज होता था। केन्द्रीय सेना के अतिरिक्त प्रान्तीय सूबेदार भी अपने पास सेना रखते थे। वे समय पड़ने पर सुल्तान की सहायता करते थे। सेना के चार प्रमुख अंग थे जिनमें सबसे प्रमुख घुड़सवार सेना थी। युद्ध में हाथियों का भी प्रयोग होता था जो सेना का दूसरा अंग था। तीसरा अंग पैदल सेना थी। अस्त्रों-शस्त्रों में तलवार, बर्छा, भाले तथा धनुष बाणों का प्रयोग किया जाता था। सुल्तानों का सैनिक संगठन दाशमिक प्रणाली पर आधारित था। 10 घुड़सवारों पर सरेखैल नामक अधिकारी होता था और 10 सरेखैल पर एक सिपाहसालार होता था। इसी प्रकार 10 सिपाहसालारों पर एक अमीर होता था, 10 अमीरों पर एक मालिक और 10 मालिकों पर एक खान होता था। सेना का आकार समय-समय पर परिवर्तित होता रहता था।

प्रश्न 6.

रजिया सुल्तान में एक शासक के सभी गुण विद्यमान् थे, परन्तु फिर भी वह असफल रही। उसकी असफलता के क्या कारण थे ?

उत्तर-

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रज़िया एक सर्वगुण सम्पन्न शासिका थी। वह मरदाने कपड़े पहनकर खुले दरबार में बैठती थी। वह अच्छा न्याय करती थी और प्रजा की उन्नति का ध्यान रखती थी। फिर भी अन्त में उसके शत्रुओं की विजय हुई। इसके कई कारण थे : –

1. रज़िया की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि वह एक स्त्री थी। एल्फन्स्टोन लिखता है, “रज़िया स्त्री थी। उसकी इस दुर्बलता ने उसके और सभी गुणों को ढांप लिया था।”

2. रज़िया ने अपने प्रेम-सम्बन्धों द्वारा अपना पक्ष कमज़ोर कर लिया। जलालुद्दीन याकूब नामक हब्शी दास पर उसकी विशेष कृपा थी। इसलिए अनेक सरदार तथा अमीर रज़िया के विरुद्ध हो गए और षड्यन्त्र रचने लगे।

3. सरदार तथा अमीर किसी स्त्री के अधीन रहना पसन्द नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने रज़िया से छुटकारा पाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई और अन्त में उसका वध कर दिया।

प्रश्न 7.

दक्षिण में अलाऊद्दीन खिलजी की सफलता के क्या कारण थे ?

उत्तर-

दक्षिण में अलाऊद्दीन खिलजी की सफलता के मुख्य कारण ये थे

1. अलाऊद्दीन खिलजी की दक्षिण के विषय में व्यक्तिगत जानकारी-सुल्तान बनने से पूर्व ही अलाऊद्दीन दक्षिण में देवगिरि पर आक्रमण कर चुका था। अपने व्यक्तित्व अनुभव के आधार पर उसने काफूर को उचित आदेश दिए जिसके कारण वह विजयी रहा।

2. मलिक काफूर की सैनिक योग्यता-काफूर योग्य सेनानायक सिद्ध हुआ। वह एक प्रदेश विजय करने के पश्चात् दूसरा प्रदेश विजय करने के लिए आगे बढ़ता गया। उसके सैनिक कारनामों की सूचनाएं दक्षिण के राजाओं को पहले से ही मिल जाती थीं और वे उससे लड़ने का साहस खो बैठते थे।

3. दक्षिण के राजाओं में फूट-दक्षिण के राजा अलाऊद्दीन की सेनाओं से मिलकर न लड़े। परिणामस्वरूप मलिक काफूर के लिए उन्हें अलग-अलग पराजित करना सरल हो गया।

4. धार्मिक जोश-मुसलमानों में धार्मिक जोश था। मलिक काफूर और उसके सैनिक इस्लाम के नाम पर लड़े। उन्होंने कई लोगों को मुसलमान बनाया और दक्षिण में मस्जिदें बनाईं।

प्रश्न 8.

अलाऊद्दीन खिलजी की बाज़ार-नियन्त्रण नीति की विवेचना कीजिए।

अथवा

अलाऊद्दीन खिलजी के आधुनिक सुधारों का वर्णन करो।

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी एक सफल राजनीतिज्ञ और महान् अर्थशास्त्री था। अतः उसने बाजारों पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने तीन प्रकार के बाजारों की स्थापना की-एक खाद्यान्न के लिए, दूसरा घोड़ों, दासों तथा गाय-बैलों के लिए, तीसरा आयात की गई मूल्यवान् वस्तुओं के लिए। उसने इन सभी वस्तुओं के बाजार मूल्य निश्चित कर दिये। सभी दुकानदारों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे दुकानों पर मूल्य सूची लगायें। अलाऊद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के एकत्रीकरण और वितरण की भी उचित व्यवस्था की। वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए मुल्तानी सौदागर तथा बंजारे नियुक्त किए गए। वस्तुओं के उचित वितरण के लिए राशम-प्रणाली आरम्भ की गई। राशन व्यवस्था तथा मण्डियों के उचित प्रबन्ध के लिए अलग विभाग की स्थापना की गई जिसे ‘दीवान-ए-रियासत’ कहते थे।

प्रश्न 9.

अलाऊद्दीन खिलजी की कृषि-नीति का वर्णन करो।

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी को मंगोलों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करने तथा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी। अत: उसने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया ताकि राज्य को अधिक-से-अधिक लगान प्राप्त हो। उसने लगान-प्रणाली में भी कई सुधार किये। राज्य की सारी भूमि की पैमाइश करवाई कई तथा उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया। अपनी भूमि-कर प्रणाली को सफल बनाने के लिए उसने ये पग उठाये थे(1) राजस्व अधिकारियों को रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार से बचाने के लिए उनके वेतन बढ़ा दिए गए। (2) किसानों से बचा हुआ भूमिकर उगाहने के लिए अलाऊद्दीन ने मस्तराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की। (3) किसान भूमि-कर नकदी अथवा उपज के रूप में दे सकते थे। सुल्तान तो चाहता था किसान नकदी के स्थान पर उपज का ही कुछ भाग कर के रूप में दिया करें।

प्रश्न 10.

अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाऊद्दीन खिलजी ने क्या कार्य किए ?

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य रूप से ये चार कार्य किए-

- उसने बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए एक विशाल तथा शक्तिशाली सेना का संगठन किया।

- अलाऊद्दीन खिलजी के समय मंगोल दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे। अलाऊद्दीन ने इन्हें इतनी बुरी तरह पराजित किया कि वे एक लम्बे समय तक दिल्ली राज्य पर आक्रमण करने का साहस न कर सके।

- अलाऊद्दीन ने सेना तथा गुप्तचरों की सहायता से आन्तरिक विद्रोही तत्त्वों को बुरी तरह कुचला। उसने बाज़ार-नियमों को भी लागू किया ताकि लोगों को सस्ता तथा उचित भोजन मिल सके।

- अलाऊद्दीन खिलजी ने शासन पर मुल्लाओं के प्रभाव को समाप्त कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और वह स्वतन्त्र रूप से शासन चलाने लगा।

प्रश्न 11.

मुहम्मद तुगलक की योजनाओं (प्रयोगों) की असफलता के क्या कारण थे ?

उत्तर-

मुहम्मद तुग़लक की योजनाओं की असफलता के मुख्य कारण ये थे-

1. मुहम्मद तुग़लक किसी योजना पर अडिग नहीं रहता था। उसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरि को राजधानी बनाया और फिर दिल्ली को ही राजधानी बना लिया। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई और फिर उसे वापिस लेने का निश्चय कर लिया। इस अस्थिर स्वभाव के कारण उसकी योजनाएं असफल रहीं।

2. मुहम्मद तुग़लक तथा उसके अधिकारी बड़ी सख्ती का व्यवहार करते थे। दिल्ली की जनता को विवश करके देवगिरि ले जाया गया। किसानों से अकाल की स्थिति में भी कर उगाहने का प्रयत्न किया गया। अतः उसकी योजनाओं को असफल होना स्वाभाविक ही था।

3. मुहम्मद तुग़लक जी खोलकर दान दिया करता था। इसके अतिरिक्त उसकी योजनाओं पर बहुत अधिक व्यय हुआ। इन सब के कारण राजकोष खाली हो गया।

4. मुहम्मद तुग़लक के दरबारी स्वामिभक्त नहीं थे। उनमें आपसी तालमेल का अभाव था। इस तथ्य ने भी उसकी असफलता के बीज बोये।

प्रश्न 12.

फिरोज़ तुगलक के प्रशासनिक कार्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

फिरोज़ तुग़लक ने सभी अनुचित करों को समाप्त कर दिया। उसने केवल वही चार कर रहने दिए जिनकी कुरान अनुमति देता था। उसने कृषि को उन्नति के लिए स्थान-स्थान पर नहरें तथा कुएं खुदवाए। अतिरिक्त भूमि को हल के नीचे लाया गया। फिरोज़ तुग़लक ने अपराधियों को दिए जाने वाले अमानवीय दण्ड कम कर दिए। उसने राज्य में कई नए सिक्के चलाए। निर्धन व्यक्तियों के लिए छोटे सिक्के बनाए गए। उसने प्रजा की भलाई के लिए ‘दीवान-ए-खैरात’ नामक एक अलग विभाग की स्थापना की। परन्तु उसने कुछ दोषपूर्ण कार्य भी किए। उसने जागीरदारी की प्रथा फिर से आरम्भ कर दी। यह प्रथा शासन के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। उसे दास रखने का बड़ा चाव था। उसके पास एक लाख अस्सी हज़ार दास थे। इन दासों पर धन पानी की तरह बहाया जाता था। इससे राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सबसे बढ़कर उसने हिन्दू जाति पर बहुत अत्याचार किए।

प्रश्न 13.

15वीं शताब्दी में उदय होने वाले राज्यों का वर्णन करो।

उत्तर-

15वीं शताब्दी में उभरने वाले प्रमुख प्रान्तीय राज्य ये थे-

- शर्की वंश का राज्य-इस राज्य की स्थापना 1394 ई० में हुई थी। यह राज्य पूर्वी भारत में था। इस वंश के शासकों के अन्तर्गत जौनपुर कला और साहित्य का प्रसिद्ध केन्द्र बना। इसे पूर्व का ‘शीराज़’ कहा जाने लगा।

- बंगाल-दूसरा प्रमुख राज्य बंगाल का था। यूं तो बंगाल पर दिल्ली के सुल्तान कभी पूर्ण रूप से अधिकार न कर पाए परन्तु इस काल में बंगाल पूरी तरह स्वतन्त्र हो गया। यहां के शासकों के अधीन बंगला साहित्य और भाषा की बड़ी उन्नति

- मालवा-तीसरा स्वतन्त्र राज्य मालवा था। वहां के शासकों ने संगीत को काफ़ी प्रोत्साहन दिया।

- गुजरात -चौथा स्वतन्त्र राज्य गुजरात का था। इस राज्य का प्रमुख शासक अहमदशाह (1411-1442 ई०) था। उसने अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना की और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया।

प्रश्न 14.

बलबन ने दिल्ली सल्तनत को किस प्रकार संगठित किया ?

अथवा

बलबन को दास वंश का महान् शासक क्यों कहा जाता है ?

उत्तर-

बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कार्य किए। सबसे पहले उसने ‘लौह और रक्त नीति’ द्वारा आन्तरिक विद्रोहों का दमन किया और राज्य में शान्ति स्थापित की। बलबन ने दोआब क्षेत्र के सभी लुटेरों और डाकुओं का वध करवा दिया। उसने मंगोलों से राज्य की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण सैनिक सुधार किये। पुराने सिपाहियों के स्थान पर नये योग्य सिपाहियों को भर्ती किया गया। सीमावर्ती किलों को भी सुदृढ़ बनाया गया। उसने बंगाल के विद्रोही सरदार तुगरिल खां को भी बुरी तरह पराजित किया। बलबन ने राज दरबार में कड़ा अनुशासन स्थापित किया। उसने सभी शक्तिशाली सरदारों से शक्ति छीन ली ताकि वे कोई विद्रोह न कर सकें। उसने अपने राज्य में गुप्तचरों का जाल-सा बिछा दिया। इस प्रकार के कार्यों से उसने दिल्ली सल्तनत को आन्तरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित बनाया। इसी कारण ही बलबन को दास वंश का महान् शासक कहा जाता है।

प्रश्न 15.

13वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत के काल के लिए सबसे उपयुक्त नाम क्या है और क्यों ? .

उत्तर-

13वी शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के लिये उपयुक्त नाम दास वंश या गुलाम वंश है। इसका कारण यह है कि इस शताब्दी के सभी सुल्तान या तो स्वयं दास थे या दासों की सन्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बलबन इल्तुतमिश का दास था। निस्सन्देह ये सभी दास शासक शक्तिशाली सुल्तान थे। इतिहासकार दास वंश की जगह इन दास शासकों को इलबरी तुर्क भी कहते हैं। परन्तु ये दास शासक एक परिवार से सम्बन्धित नहीं हैं। इलबरी तुर्कों को एक राजवंश का सदस्य नहीं कहा जा सकता। अतः उन्हें दास वंश का नाम देना अधिक उपयुक्त

प्रश्न 16.

दक्षिण भारत की विजयों के लिए अलाऊद्दीन ने किस प्रकार की नीति अपनाई ? (M. Imp.)

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिसने दक्षिणी भारत के प्रदेशों को भी विजय करने की योजना बनाई और इसका कार्यभार उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को सौंपा। दक्षिण में उसने कुल मिलाकर चार राज्य जीते। इनके नाम थे-देवगिरि, वारंगल, द्वारसमुद्र तथा मदुरै। उसने दक्षिण में विजित इन राज्यों के प्रति एक विशेष नीति अपनाई। उसने इन राज्यों के शासकों से केवल अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे धन प्राप्त किया। उसने दक्षिण के इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में न मिलाया। वह इस बात को भली-भांति जानता था कि दक्षिण के सुदूर प्रदेशों पर नियन्त्रण रखना उसके लिए बहुत कठिन होगा। वास्तव में उसके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए ही दक्षिण को अपना निशाना बनाया था। अपने इस उद्देश्य में उसे पूरी तरह सफलता मिली।

प्रश्न 17.

मुहम्मद-बिन-तुगलक के किन प्रशासनिक प्रयोगों के कारण लोगों में असन्तोष फैला ?

उत्तर-

मुहम्मद-बिन-तुग़लक के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रयोगों के कारण लोगों में असन्तोष फैल गया(1) उसने धन-प्राप्ति के लिए दोआब के उपजाऊ प्रदेश में किसानों पर भारी कर लगा दिए। अकाल के कारण किसान इन करों को देने में असमर्थ थे, इसलिए वे अपनी जमीनें छोड़कर भाग गए। (2) 1328-29 ई० में मुहम्मद तुग़लक ने अपनी राजधानी दिल्ली की बजाए दौलताबाद में बनाई। दिल्ली की जनता को भी दौलताबाद जाने के लिए विवश किया गया परन्तु थोड़े ही समय में उसने फिर उन लोगों को दिल्ली चलने का आदेश दिया। (3) इसी बीच तारमशीरी खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मुहम्मद तुग़लक उनका सामना करने के स्थान पर उन्हें धन देकर वापस भेजने लगा। (4) मुहम्मद तुग़लक ने सोने-चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के भी चलाए। परन्तु लोगों ने अपने घरों में ही ये सिक्के बनाने आरम्भ कर दिए। अतः यह योजना भी असफल रही।

प्रश्न 18.

फिरोज़ तुगलक की कौन-सी नीतियों ने सल्तनत के पतन में योगदान दिया ?

उत्तर-

फिरोज़ तगलक एक कट्टर मुसलमान था। उसने हिन्दुओं पर अनेक अत्याचार किए। उनके मन्दिरों और पवित्र मूर्तियों को बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया। हिन्दुओं को उच्च पदों से वंचित कर दिया गया। उन पर जजिया भी लगा दिया गया। इससे हिन्दू उसके विरुद्ध हो गए। इसके अतिरिक्त उसकी सैनिक अयोग्यता के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। देश षड्यंत्रों, और विद्रोहियों का गढ़ बन गया। उसने दण्ड विधान को नर्म बना दिया। इससे भी विद्रोहियों और अपराधियों को बहुत सहारा मिला। दासों के प्रति अत्यधिक प्रेम, उन पर राजकोष का अपव्यय, दानशीलता और सामन्त प्रथा ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। फिरोज़ तुग़लक की इन्हीं नीतियों ने सल्तनत के पतन में योगदान दिया।

प्रश्न 19.

क्या दिल्ली सल्तनत को एक धर्म-तन्त्र कहना उपयुक्त होगा ?

उत्तर-

धर्म-तन्त्र से हमारा अभिप्राय पूर्ण रूप से धर्म द्वारा संचालित राज्य से है। दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तान खलीफा के नाम पर राज्य करते थे और कुछ ने तो अपने समय के खलीफा से मान्यता-पत्र भी लिया था। परन्तु वास्तव में खलीफा की मान्यता का सुल्तान की शक्ति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। सुल्तान से शरीअत (इस्लामी कानून) के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। परन्तु उसकी नीति एवं कार्य प्रायः उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करते थे। कभीकभी शरीअत के कारण कुछ जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती थीं। ऐसे समय सुल्तान जानबूझ कर अनदेखी कर देते थे। वास्तव में जब कोई सुल्तान शरीअत की दुहाई देता था तो यह साधारणत: उसकी शासक के रूप में कमजोरी का चिन्ह माना जाता था। इसलिए दिल्ली सल्तनत को एक धर्म-तन्त्र समझना उचित नहीं होगा।

प्रश्न 20.

दिल्ली सल्तनत के अधीन ‘इक्ता’ व्यवस्था के बारे में बताएं।

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के अधीन अधिकांश कर्मचारियों को नकद वेतन देने की बजाए भूमि से लगान इकट्ठा करने का

गांवों या परगनों का लगान दिया जाता था। इस प्रकार एकत्रित किए गए लगान को ‘इक्ता’ कहा जाता था। इसका अर्थ थाभूमि से उपज का एक हिस्सा। इसका कुछ भाग उच्च अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियों तथा सैनिकों को वेतन के रूप में दे सकते थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक साधारण घुडसवार सैनिक को भी वेतन भूमि के लगान के रूप में दिया जा सकता था। यह व्यवस्था फिरोज तुग़लक तथा बाद में लोधी सुल्तानों के काल में अधिक प्रचलित हो गई। समय बीतने पर इक्ता प्रणाली को ‘जागीरदारी प्रबन्ध’ कहा जाने लगा। अब लगान एकत्रित करने के लिए दी गई भूमि को जागीर तथा जागीरदार की उपमा दी गई।

प्रश्न 21.

दिल्ली के सुल्तानों के शासक वर्ग के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध थे ?

उत्तर-

सल्तनत काल में शासक वर्ग में मुख्यत: बड़े-बड़े अमीरों तथा सरदारों की गणना होती थी। सुल्तान और अमीरों के आपसी सम्बन्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़े महत्त्वपूर्ण थे। इन सम्बन्धों में कभी-कभी तनाव भी रहता था। इल्तुतमिश के समय में यह सम्बन्ध अच्छे थे। परन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में अमीर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। बलबन ने सुल्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए अमीरों की शक्ति का दमन कर दिया था। अलाऊद्दीन खिलजी के समय में तो सुल्तान का दबदबा चरम सीमा तक पहुंच गया। अन्तिम सुल्तान इब्राहिम लोधी ने पठान अमीरों को दबाने का असफल प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप सल्तनत भीतर ही भीतर कमजोर हो गई। यहां तक कि पंजाब के लोधी सूबेदार दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुझाव देने से भी संकोच न किया।

प्रश्न 22.

सल्तनत काल की भवन निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं क्या थीं।

उत्तर-

सल्तनत काल की भवन निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं-

1. सल्तनत काल के सबसे प्रभावशाली स्मारक मस्जिदें हैं। उदाहरण के लिए गौड़ की अदीना और तांतीपाड़ा मस्जिद, जौनपुर की अटाला और जामा मस्जिद तथा अहमदाबाद और चम्पानेर की मस्जिदें बड़ी प्रभावशाली हैं। दिल्ली की कुव्वतअल-इस्लाम मस्जिद अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर की अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद भी बड़ी प्रभावशाली है।

2. कुतुबमीनार इस काल का विशेष उल्लेखनीय भवन है। इसका निर्माण कार्य भी ऐबक ने आरम्भ किया था तथा इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था।

3. इस काल की वास्तुकला में मस्जिदों के पश्चात् सुल्तानों के मकबरों का महत्त्व है। इनमें विशेष उल्लेखनीय मकबरे दिल्ली, अहमदाबाद और माण्डू में स्थित हैं।

4. उत्तरी भारत में केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश था जहां प्रभावशाली मन्दिरों का निर्माण होता रहा। चित्तौड़ में राणा कुम्भा का बनवाया चौमुखा मन्दिर, ग्वालियर में राजा मानसिंह का महल और चित्तौड़ में राणा कुम्भा का विजय स्तम्भ मन्दिर कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

प्रश्न 23.

मंगोलों को आगे बढ़ने के लिए दिल्ली के सुल्तानों में क्या पग उठाए ?

उत्तर-

मंगोलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने अनेक पग उठाए। इस सम्बन्ध में बलबन तथा अलाऊद्दीन खिलजी की भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण रही जिसका वर्णन इस प्रकार है

1. उन्होंने सीमावर्ती प्रदेशों में नए दुर्ग बनवाए और पुराने दुर्गों की मुरम्मत करवाई। इन सभी दुर्गों में योग्य सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए।

2. उन्होंने मंगोलों का सामना करने के लिए अपने सेना का पुनर्गठन किया। वृद्ध तथा अयोग्य सैनिकों के स्थान पर युवा सैनिकों की भर्ती की गई। सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई।

3. सुल्तानों ने द्वितीय रक्षा-पंक्ति की भी व्यवस्था की। इसके अनुसार मुल्तान, दीपालपुर आदि प्रान्तों में विशेष सैनिक टुकड़ियां रखी गईं और विश्वासपात्र अधिकारी नियुक्त किए। अतः यदि मंगोल सीमा से आगे बढ़ भी आते तो यहां उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ता।

4. सुल्तानों ने मंगोलों को पराजित करने के पश्चात् कड़े दण्ड दिए। इसका उद्देश्य उन्हें सुल्तान की शक्ति के आंतकित करके आगे बढ़ने से रोकना ही था।

प्रश्न 24.

दिल्ली सल्तनत के पतन के कोई चार कारण बताओ।

उत्तर-

दिल्ली सल्तनत के पतन के अनेक कारण थे। इनमें से चार कारणों का वर्णन इस प्रकार है-

1. धार्मिक पक्षपात-दिल्ली के सुल्तानों ने धार्मिक पक्षपात की नीति अपनायी। उन्होंने हिन्दुओं पर अनेक अत्याचार किए। परिणामस्वरूप हिन्दू दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध हो गए। वह बात दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण बनी।

2. उत्तराधिकार के नियम का अभाव-दिल्ली के सुल्तानों में उत्तराधिकार का कोई उचित नियम नहीं था। फलस्वरूप

अधिकतर सुल्तानों ने अपने से पहले सुल्तान का वध करके राजगद्दी प्राप्त की। इन षड्यन्त्रों और हत्याओं के कारण दिल्ली सल्तनत की शक्ति दिन-प्रतिदिन कम हो गई।

3. निरंकुश शासन-दिल्ली के सुल्तानों का शासन निरंकुश था। शासन की सारी शक्तियां सुल्तान में ही केन्द्रित थीं। अत: शासन केवल तभी स्थिर रह सकता था जब केन्द्र में कोई शक्तिशाली शासक हो, परन्तु फिरोज तुग़लक की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली के सभी सुल्तान निर्बल सिद्ध हुए। परिणामस्वरूप केन्द्रीय शक्ति शिथिल पड़ गई।

4. तैमूर का आक्रमण-1398 ई० में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को जनधन की भारी हानि उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त उसने सल्तनत राज्य की राजनीतिक शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया।

IV. निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मुहम्मद गौरी के भारतीय सैनिक अभियानों का वर्णन कीजिए। इनके क्या प्रभाव पड़े।

अथिवा

तराइन की पहली तथा दूसरी लड़ाई का वर्णन करते हुए मुहम्मद गौरी के किन्हीं पांच भारतीय सैनिक अभियानों की विवेचना कीजिए।

उत्तर-

मुहम्मद गौरी एक महान् योद्धा तथा कुशल सेनानायक था। वह 1173 ई० में गजनी का शासक बना। 1175 ई० से 1206 ई० तक उसने भारत पर अनेक आक्रमण किये और इस देश में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। उसके मुख्य आक्रमणों का वर्णन इस प्रकार है-

1. मुल्तान तथा उच्च की विजय-मुहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण 1175-76 ई० में किया। उसने मुल्तान के कारमाथी कबीले को परास्त किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मुल्तान विजय के पश्चात् उसने उच्च के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया।

2. अनहिलवाड़ा पर आक्रमण-अनहिलवाड़ा में उन दिनों भीमदेव द्वितीय का शासन था। उसने गौरी को करारी पराजय दी और उसे अपमानित होकर स्वदेश लौटना पड़ा।

3. लाहौर पर आक्रमण-अब मुहम्मद गौरी ने अपना ध्यान पंजाब की ओर लगाया। पंजाब में महमूद गज़नवी के प्रतिनिधि मलिक खुसरो का शासन था। 1179 ई० में गौरी ने पंजाब पर आक्रमण करके यहाँ के बहुत-से प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 1186 ई० में उसने एक बार फिर खुसरो पर आक्रमण किया। इस युद्ध में गौरी ने धोखे से खुसरो को बन्दी बना लिया और उसकी हत्या करवा दी।

4. तराइन का पहला युद्ध-पंजाब विजय के बाद मुहम्मद गौरी दिल्ली की ओर बढ़ा। उसने 1191 ई० में वहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। परन्तु तराइन के स्थान पर पृथ्वीराज ने मुहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया।

5. तराइन का दूसरा युद्ध-अपनी पराजय का बदला लेने के लिए गौरी ने अगले वर्ष (1192 ई० में) पुनः दिल्ली के राज्य पर आक्रमण किया। इस बार कन्नौज के राजा जयचन्द ने भी उसका साथ दिया। तराइन के स्थान पर गौरी और पृथ्वीराज की सेनाओं में एक बार फिर युद्ध हुआ। इस बार मुहम्मद गौरी विजय रहा। पृथ्वीराज को बन्दी बनाकर उसका वध कर दिया गया।

6. कन्नौज पर आक्रमण-1194 ई० में मुहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। छिंदवाड़ा के स्थान पर उसकी तथा जयचन्द की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजपूत असाधारण वीरता से लड़े, पर भाग्य ने गौरी का साथ दिया। इस युद्ध में जयचन्द की पराजय हुई और गौरी को अपार धन प्राप्त हुआ।

7. अजमेर, अनहिलवाड़ा, हाँसी तथा कालिंजर पर अधिकार-कन्नौज विजय के बाद गौरी पुनः गज़नी लौट गया। उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अभियान जारी रखे। उसने अजमेर, अनहिलवाड़ा, हाँसी और कालिंजर पर अधिकार कर लिया।

8. बिहार और बंगाल की विजय-कुतुबुद्दीन के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण करके वहाँ के राजा इन्द्रदमन को परास्त किया। उसने यहाँ बहुत लूटमार की और अनेक बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात् बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया।

9. खोखरों का दमन-जेहलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र के खोखरों ने गौरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परन्तु गौरी ने धैर्य न छोड़ा और अपने स्वामिभक्त दास ऐबक के सहयोग से खोखरों को बुरी तरह कुचल डाला।

मुहम्मद गौरी के आक्रमणों के प्रभाव-

- मुहम्मद गौरी के आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई।

- मुहम्मद गौरी ने भारत में दिल्ली, अजमेर, रणथम्भौर तथा कुछ अन्य राजपूत राजाओं को पराजित किया। फलस्वरूप राजपूत शक्ति को भारी क्षति पहुंची।

- उसके आक्रमणों का भारत के आर्थिक जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

- मुहम्मद गौरी ने भारत में अनेक मन्दिरों, विहारों तथा पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त मुसलमान सैनिकों ने अनके धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों को जला दिया। फलस्वरूप भारतीय संस्कृति के अनेक स्मारक नष्ट हो गए।

प्रश्न 2.

कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन तथा सफलताओं का वर्णन करो।

अथवा

(क) मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में तथा स्वतंत्र शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म एक तुर्क परिवार में हुआ। बचपन में ही वह अपने माता-पिता से अलग हो गया और उसे निशानपुर के काजी ने खरीद लिया। काजी की कृपा-दृष्टि से ऐबक ने उसके पुत्रों के साथ लिखना-पढ़ना, तीर चलाना तथा घुड़सवारी सीख ली। काजी की मृत्यु पर उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के पास बेच दिया। यह व्यापारी उसे गज़नी ले गया जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। इससे उसके जीवन में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ और वह अन्त में दिल्ली का शासक बना।

कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताएं-कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है-

I. मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में-1192 ई० से लेकर 1206 ई० तक ऐबक भारत में गौरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। इन 14 वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की-

1. अजमेर, मेरठ तथा कोइल के विद्रोहों का दमन-1192 ई० में ऐबक ने अपने स्वामी मुहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में अजमेर और मेरठ के विद्रोहों का दमन किया। उसने दिल्ली, कन्नौज और कोइल (अलीगढ़) पर भी अधिकार कर लिया।

2. अजमेर के विद्रोह का पुनः दमन-कोइल विजय के पश्चात् ऐबक पुनः अजमेर पहुंचा, जहां चौहानों ने फिर विद्रोह कर दिया। ऐबक ने इस विद्रोह को दबा दिया। उसने रणथम्भौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया।

3. अजमेर में मेढ़ों का दमन तथा अनहिलवाड़ा की लूट-1195 ई० में अजमेर प्रान्त के मेढ़ों ने तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐबक ने मेढ़ों को सफलतापूर्वक दबा दिया। इसी वर्ष उसने गुजरात के शासक भीमदेव को भी हराया और अनहिलवाड़ा में भारी लूटमार की।

4. कालिंजर दुर्ग पर अधिकार-1202 ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुन्देलखण्ड के चन्देल शासक को पराजित करके वहां के प्रसिद्ध दुर्ग कालिंजर पर अधिकार कर लिया।

5. अन्य विजयें-मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में विजय प्राप्त करते हुए ऐबक ने कालपी और बदायूं को भी अपने अधिकार में ले लिया।

II. स्वतन्त्र शासक के रूप में-1206 ई० में दमयक के स्थान पर मुहम्मद गौरी का वध कर दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद ऐबक ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस तरह वह एक स्वतन्त्र शासक बन गया। स्वतन्त्र शासक के रूप में उसकी सफलताओं का वर्णन इस प्रकार है-

1. ताजुद्दीन यलदौज़ से टक्कर-यल्दौज़ गौरी का सेनानायक था और उसने गौरी की मृत्यु के पश्चात् गज़नी की राजगद्दी पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। ऐबक ने नासिरुद्दीन कुबाचा को साथ मिलकर उसे मार भगाया, परन्तु जल्दी ही वह दिल्ली लौट आया। उसके वापस आते ही यल्दौज़ ने गज़नी पर अधिकार कर लिया, किन्तु इसके पश्चात् उसने कभी भी कुबाचा अथवा ऐबक को परेशान नहीं किया।

2. दास्ता से मुक्ति-कुतुबुद्दीन ने गज़नी में रह कर गौरी के उत्तराधिकारियों से मुक्ति-पत्र प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने अपनी दासता के कलंक को धो दिया।

3. बंगाल की अधीनता-कुतुबुद्दीन ने बंगाल को पूरी तरह से अपने अधीन करने का प्रयास किया। वहां अली मर्दान नामक सरदार ने कब्जा कर लिया था। खिलजी सरदारों ने उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया। परन्तु वह किसी तरह बच निकला और ऐबक की शरण में आ पहुंचा। ऐबक ने खिलजी सरदारों से बातचीत की। उन्होंने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली जिससे बंगाल ऐबक के अधीन हो गया।

4. मध्य एशिया की राजनीति से पृथक्कता-कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बड़ी सफलता यह थी कि उसने स्वयं को मध्य . एशिया की राजनीति से पृथक् रखा।

5. हिन्दू सरदारों का दमन-कुतुबुद्दीन ने भारत में हिन्दू सरदारों से भी बड़ी सूझ-बूझ से मुक्ति पाई। उसने ऐसे सभी हिन्दू सरदारों की शक्ति को कुचल डाला जो उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

6. प्रशासनिक सफलताएं-कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन शुद्ध सैनिक शासन था। उसने राजधानी में एक विशाल सेना रखी हुई थी। वह बड़ा न्यायप्रिय शासक था। उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हुए मिनहास सिराज लिखता है, “उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे।”1 कुतुबुद्दीन ऐबक को कला से भी प्रेम था। कुतुबमीनार का निर्माण कार्य उसी ने आरम्भ करवाया था।

मृत्यु-कुतुबुद्दीन ऐबक चार वर्ष ही शासन कर पाया। वह 1210 ई० में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई।

सच तो यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान् सेनानायक तथा कुशल शासन प्रबन्धक था। उसके कार्यों को देखते हुए डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव लिखते हैं, “कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था।”2

प्रश्न 3.

अल्तमश (इल्तुतमिश) के आरम्भिक जीवन और कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसने इन कठिनाइयों पर किस प्रकार काबू पाया ?

अथवा

अल्तमश के आरम्भिक जीवन और सफलताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

I. आरम्भिक जीवन –

अल्तमश (इल्तुतमिश) अलबारी कबीले के एक तुर्क परिवार से सम्बन्ध रखता था। उसका पूरा नाम शम्स-उद्दीनइल्तुतमिश था। वह कई व्यक्तियों के पास दास के रूप में रहा और अन्त में ऐबक ने उसे खरीद लिया। ऐबक के अधीन रहकर अल्तमश ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर ऐबक ने उसे दासता से मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया। 1196 ई० में ऐबक ने उसे ग्वालियर का गवर्नर बना दिया। कुछ समय बाद बर्न और बदायूं का शासन-प्रबन्ध भी उसके हाथों में आ गया। इस प्रकार अल्तमश थोड़े से ही वर्षों में राज्य का महत्त्वपूर्ण अधिकारी बन गया।

कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र आरामशाह सिंहासन पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। अत: दिल्ली के सरदारों ने अल्तमश को राज्य सम्भालने का निमन्त्रण भेजा। उसने शीघ्र ही दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। आते ही उसने आरामशाह को कैद कर लिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा।

II. कठिनाइयां तथा सफलताएं

1. कुतुबी सरदारों का दमन-कुछ कुतुबी सरदारों ने अल्तमश को ऐबक का उत्तराधिकारी मानने से इन्कार कर दिया। उसने ‘जड़’ के रणक्षेत्र में इन सरदारों को बुरी तरह हराया।

2. ताजुद्दीन यल्दौज़ का दमन-गज़नी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज़ ने अल्तमश को भारत का सुल्तान स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अल्तमश ने तराइन के युद्ध में यल्दौज़ को बुरी तरह हराया और अपने मार्ग की एक और बाधा दूर की।

3. नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन-ऐबक की मृत्यु के पश्चात् सिन्ध और मुल्तान से नासिरुद्दीन कुबाचा ने अपने आप को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया। अल्तमश ने उसके विरुद्ध कई बार सेनाएं भेजी और उसकी शक्ति का अन्त किया

4. अली मर्दान का दमन-बंगाल और बिहार के प्रदेश ऐबक के अधीन थे, परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् वहां के शासअली मर्दान ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। अल्तमश ने 1226 ई० तक अली मर्दान के विरुद्ध तीन बार सेनाएं भेज अन्त में वह उसका दमन करने में सफल हुआ।

III. अन्य सफलताएं –

1. खलीफा द्वारा सम्मान-अल्तमश की सफलताओं से प्रभावित होकर बगदाद के खलीफा ने 1228 ई० में अल्तम के सम्मान के लिए ‘खिल्लत’ तथा एक नियोजन पत्र भेजा। खलीफा द्वारा सम्मान पा लेने के कारण उसके सभी विरोधी शान्त हो गए।

2. राजपूतों से युद्ध-अल्तमश ने 1232 ई० में राजपूतों का दमन करने का निश्चय किया। उसने शीघ्र ही गुजरात, मालवा तथा भील्सा के राजपूतों पर विजय प्राप्त कर ली।

3. मंगोलों के आक्रमण से बचाव-अल्तमश ने खारिज्म के शासक जलालुद्दीन को शरण देने से इन्कार कर दिया था। जलालुद्दीन ने अल्तमश से शरण मांगी परन्तु उसने जलालुद्दीन को शरण न देकर अपने राज्य को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया।

4. कला तथा विद्या को प्रोत्साहन-अल्तमश एक कला प्रेम सुल्तान था। उसने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की यादगार में कुतुबमीनार बनवाई। शिक्षा के प्रसार के लिए उसने कई मस्जिदें बनवाईं।

5. सच तो यह है कि अल्तमश एक योग्य तथा बुद्धिमान् शासक था। एक दास होकर सम्राट् पद प्राप्त करना अल्तमश की योग्यता का ही परिणाम था। डॉ० दत्ता ने ठीक कहा है, “अल्तमश दिल्ली सल्तनत के आरम्भिक सुल्तानों में सबसे महान् था।”

प्रश्न 4.

बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए कौन-कौन से कार्य किए ?

अथवा

दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में बलबन के योगदान की किन्हीं पांच बिंदुओं के आधार पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-

प्रधानमन्त्री और शासक के रूप में बलवन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कार्य किए जिनका वर्णन इस प्रकार है

1. खोखर जाति का दमन-खोखर जाति झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र में रहती थी। ये लोग बड़े उपद्रवी थे। बलबन ने एक विशाल सेना लेकर उनको कुचल डाला। उसने हज़ारों खोखरों को मौत के घाट उतार दिया।

2. दोआबा के हिन्दू राजाओं के विद्रोहों का दमन-दोआब के हिन्दू राजाओं तथा सामन्तों ने अपनी खोई हुई राजसत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर दिया था। बलबन एक शक्तिशाली सेना के साथ उनके विरुद्ध बढ़ा और उनका बुरी तरह से दमन किया।

3. राजपूतों के विरुद्ध अभियान-बलबन ने ग्वालियर, चन्देरी, कालिंजर तथा मालवा के विद्रोही राजपूत शासकों को पराजित करके उनके प्रदेश दिल्ली राज्य में मिला लिए।

4. मेवातियों के विद्रोहों का दमन-दिल्ली के आस-पास के प्रदेश में मेवाती सरदारों तथा डाकुओं ने आतंक फैला रखा था। 1248 ई० में बलबन ने मेवातियों के प्रदेश पर आक्रमण करके उन्हें जान और माल की भारी हानि पहुंचाई। 1259 ई० में उसने मेवात पर पुनः एक ज़ोरदार आक्रमण किया और उसने लगभग 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया।

5. कुतलुग खां के विद्रोह का दमन-अवध के गवर्नर कुतलुग खां ने जो बलबन का कट्टर विरोधी था, 1255 ई० में रिहान से मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई परन्तु वह बलबन द्वारा पराजित हुआ।

6. किश्लू खां का विद्रोह-बलबन का भाई किश्लू खां मुल्तान तथा उच्च का गवर्नर था। वह बलबन के विरुद्ध मंगोल नेता हलाकू खां से जा मिला। उसने मंगोलों से सैनिक सहायता लेकर 1257 ई० में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बलबन ने उसे बुरी तरह पराजित किया।

7. मेवातियों का पुनः विद्रोह और उनका दमन-मेवात के विद्रोही एक बार फिर उत्पात मचाने लगे थे। बलबन ने एक बार फिर उन पर आक्रमण किया और उनके रक्त की नदियां बहा दीं।

8. कटेहर के हिन्दू सरदारों का दमन-मेवातियों के विद्रोह से प्रेरित होकर कटेहर (रुहेलखण्ड) के हिन्दू सरदारों ने भी विद्रोह कर दिया। परन्तु बलबन ने इन विद्रोहियों को कुचल डाला।

9. मंगोलों के आक्रमणों से देश का बचाव-उसने दिल्ली राज्य की मंगोलों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए उत्तरीपश्चिमी सीमा को सुदृढ़ बनाया। उसने सीमावर्ती प्रान्तों में दुर्गों और चौकियों की मुरम्मत करवाई तथा वहाँ नए किलों का निर्माण करवाया। 1279 ई० में उसने मंगोलों को इतनी बुरी तरह से परास्त किया कि वे भविष्य में बहुत समय तक भारत पर आक्रमण करने का सहस न कर सके।

10. बंगाल के विद्रोह का दमन-इसी बीच बंगाल के शासक तुगरिल खाँ ने अपने आप को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। बलबन ने एक भारी सेना लेकर उस पर आक्रमण किया तो तुगरिल खाँ भाग निकला। परन्तु बलबन के सिपाहियों ने किसी तरह ढूँढ निकाला और उसका वध कर दिया।

प्रशासनिक सुधार-बलबन ने सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए अनेक सुधार भी किए-

- पैदल तथा घुड़सवार सेना का नए ढंग से संगठन किया गया।

- सेना का उचित संचालन करने के लिए अनुभवी तथा स्वामीभक्त सरदारों को नियुक्त किया गया।

- बलबन ने राजपद की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अनेक कठोर नियम बनाए। अब राजा की आज्ञा के बिना दरबार में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बात नहीं कर सकता था। उसने शराब पीना तथा रंगरलियां मनाना बन्द कर दिया। दरबार का अनुशासन भंग करने वाले दरबारी को कठोर दण्ड दिया जाता था। सच तो यह है कि, “उसने शासन व्यवस्था में नया जीवन डाल दिया और राज्य की शक्ति को नष्ट होने से बचा लिया।”

प्रश्न 5.

अलाऊद्दीन खिलजी के प्रशासनिक, सैनिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर-

अलाऊद्दीन खिजली सफल विजेता होने के साथ-साथ कुशल शासन प्रबन्धक भी था। उसके प्रमुख सुधारों का वर्णन इस प्रकार है-

I. प्रशासनिक सुधार-

1. सरदारों की शक्ति कुचलना-अलाऊद्दीन ने सरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए निम्नलिखित पग उठाए :

- उसने अमीरों तथा सरदारों की शक्ति कम करने के लिए सबकी जागीरें छीन लीं।

- सुल्तान ने अनेक योग्य गुप्तचरों की नियुक्ति की। वे सरकारी अधिकारियों के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखते थे।

- अलाऊद्दीन ने सरदारों के आपसी मेलजोल पर भी रोक लगा दी। उसने यह आदेश जारी किया कि सुल्तान की आज्ञा के बिना सरदार किसी दावत में एकत्रित नहीं हो सकते।

2. भूमि सुधार-अलाऊद्दीन खिलजी ने सारी भूमि की पैमाइश करवायी तथा उपज का आधा भाग भूमि-कर के रूप में निश्चित किया। उसने भूमि-कर प्रणाली को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए :

- राजस्व अधिकारियों को रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार से बचाने के लिए उनके वेतन बढ़ा दिए गए।

- किसानों से बचा हुआ भूमि-कर उगाहने के लिए ‘मस्तकराज’ नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई।

- किसान भूमि-कर नकदी अथवा उपज के रूप में दे सकते थे।

3. उचित न्याय प्रणाली-अलाऊद्दीन एक न्यायप्रिय शासक था। न्याय का मुख्य स्रोत सुल्तान स्वयं था। सभी बड़े-बड़े अभियोगों का निर्णय वह स्वयं करता था। दण्ड बहुत कठोर थे। धनी से धनी व्यक्ति भी अपराधी सिद्ध होने पर कानून के पंजे से नहीं बच सकता था।

II. सैनिक सुधार-

- अच्छा सैनिक संगठन-अलाऊद्दीन ने एक विशाल तथा सुदृढ़ सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। उसके अतिरिक्त उसकी सेना में पैदल सैनिक तथा हाथी भी थे।

- दाग तथा हुलिया प्रथा-अलाऊद्दीन ने सेना में ‘दाग’ तथा ‘हुलिया’ के नियम आरम्भ किये। दाग के अनुसार प्रत्येक सरकारी घोड़े को दागा जाता था। ‘हुलिया’ के अनुसार प्रत्येक सैनिक का हुलिया दर्ज कर लिया जाता था।

- दुर्गों का निर्माण-अलाऊद्दीन ने उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों में नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया तथा सभी पुराने किलों की मुरम्मत करवाई।

- नौजवान सैनिकों की नियुक्ति-अलाऊद्दीन खिलजी ने सभी निर्बल सैनिकों को हटाकर उनके स्थान पर नवयुवक सैनिकों की भर्ती की।

III. सामाजिक सुधार-

- शराब पीने पर रोक-अलाऊद्दीन ने शाही आदेश के द्वारा शराब पर रोक लगा दी। शराब बेचने वाले तथा शराब पीने वाले को गन्दे कुओं में फेंकने का दण्ड निश्चित किया गया। उसने स्वयं भी शराब पीनी बन्द कर दी।

- वेश्यावृत्ति पर रोक-अलाऊद्दीन ने वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी। अनुचित सम्बन्ध रखने वाले स्त्री-पुरुष के लिए कठोर दण्ड निश्चित कर दिये गये।

- जुआ खेलने पर रोक-अलाऊद्दीन ने जुआ खेलने पर रोक लगा दी। यदि कोई जुआ खेलते पकड़ा जाता था तो उसे कुएँ में फेंक दिया जाता था।

IV. आर्थिक सुधार-

- आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना-सुल्तान ने सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए। वस्तुओं के मूल्यों की सूचियाँ तैयार की गईं तथा दुकानदारों को यह आदेश दिया गया कि वे निर्धारित भावों से अधिक मूल्य पर कोई भी वस्तु न बेचें।

- वस्तुएँ एकत्रित करना-वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए मुल्तानी सौदागर तथा बंजारे नियुक्त किए गए। ये सभी कर्मचारी अपने चारों ओर सौ-सौ कोस की दूरी तक रहने वाले कृषकों से अनाज एकत्रित करते थे।

- राशनिंग व्यवस्था-अलाऊद्दीन ने अपने राज्य में राशन-प्रणाली चलाई। अकाल के समय राशन-प्रणाली शुरू कर दी जाती थी।

- अलग विभाग की स्थापना-राशन तथा मण्डियों की उचित व्यवस्था के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई जिसे ‘दिवान-ए-रियासत’ कहते थे।

प्रश्न 6.

मुहम्मद तुगलक की हवाई योजनाओं का वर्णन करो।

उत्तर-

मुहम्मद तुग़लक का वास्तविक नाम जूना खाँ था। उसके राजनैतिक उद्देश्य बहुत ऊँचे थे। उसने कई नई योजनाएँ बनाईं, परन्तु सभी असफल रहीं। उसकी प्रमुख योजनाओं का वर्णन इस प्रकार है-

1. राजधानी बदलना-1327 ई० में मुहम्मद तुग़लक ने दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया। देवगिरि उसके राज्य के केन्द्र में स्थित थी। उसने इस नयी राजधानी का नाम दौलताबाद रखा और अपने सभी कर्मचारियों को वहाँ जाने की आज्ञा दी। उसने दिल्ली के लोगों को भी देवगिरि जाने के लिए कहा। अनेक लोग लम्बी यात्रा के कारण मर गए। उत्तरी भारत में शासन की व्यवस्था बिगड़ गई। विवश होकर मुहम्मद तुग़लक ने फिर से दिल्ली को राजधानी बना लिया। लोगों को फिर दिल्ली जाने की आज्ञा दी गई। इस प्रकार जान-माल की बहुत हानि हुई।

2. दोआब में कर बढ़ाना-मुहम्मद तुग़लक को अपनी सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने 1330 ई० में दोआब में कर बढ़ा दिया, परन्तु उस साल वर्षा न हुई और दोआब में अकाल पड़ गया। किसानों की दशा बहुत बिगड़ गई। उनके पास लगान देने के लिए धन न रहा, परन्तु लगान इकट्ठा करने वाले कर्मचारी उनसे कठोर व्यवहार करने लगे। तंग आकर कई किसान जंगलों में भाग गए। बाद में सुल्तान को अपनी गलती का अनुभव हुआ तो उसने उन किसानों की सहायता की।

3. ताँबे के सिक्के चलाना-कुछ समय बाद मुहम्मद तुग़लक ने सोने तथा चाँदी के सिक्कों के स्थान पर ताँबे के सिक्के आरम्भ कर दिए। अतः लोगों के घरों में जाली सिक्के बनाने आरम्भ कर दिए और भूमि का लगान तथा अन्य कर इन्हीं सिक्कों में चुकाए, जिससे सरकार को बहुत हानि हुई।

विदेशी व्यापारियों ने भी ताँबे के सिक्के लेना अस्वीकार कर दिया। इसलिए सुल्तान ने ताँबे के सिक्के बन्द कर दिये। लोगों को इन सिक्कों के बदले चाँदी के सिक्के दिए गए। कई लोगों ने जाली सिक्के बनाकर सरकार से चाँदी के असली सिक्के लिए। इस प्रकार राज्य के कोष को बहुत हानि हुई।

4. मंगोलों को धन देना-सुल्तान जब अपनी नई राजधानी दौलताबाद ले गया तो उत्तर-पश्चिमी सीमा की ओर उसका ध्यान कम हो गया। मंगोलों ने इसका लाभ उठाया तथा उन्होंने मुल्तान तथा लाहौर में लूट-मार की। सुल्तान ने उनके आक्रमणों को रोकने के लिए मंगोल सरदार को बहुत सारा धन दिया, परन्तु मंगोलों ने धन के लालच में आ कर और अधिक आक्रमण करने आरम्भ कर दिए।

5. खुरासान पर आक्रमण की योजना-मुहम्मद तुग़लक ने खुरासान को जीतने के लिए भी एक योजना बनाई। इसलिए उसने एक विशाल सेना तैयार की। एक वर्ष तक इस सेना को वेतन भी मिलता रहा। अन्त में सुल्तान ने खुरासान पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। इस योजना के कारण राज-कोष पर बहुत बोझ पड़ा।

प्रश्न 7.

फिरोज तुगलक के प्रशासन का वर्णन करो। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए वह कहां तक उत्तरदायी है ?

अथवा

फिरोज़ तुगलक के त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हुए यह बताइए कि उन कार्यों ने दिल्ली सल्तनत के पतन की भूमिका किस प्रकार तैयार की ?

उत्तर-

फिरोज़ तुग़लक एक योग्य शासक था। उसने अनेक प्रशासनिक सुधार किए। परन्तु उसने कुछ बुरे कार्य भी किए। इन सब कार्यों का वर्णन इस प्रकार है :

अच्छे कार्य-

1. अनुचित करों का अन्त-फिरोज़ तुग़लक ने सभी अनुचित करों का अन्त कर दिया। व्यापारी वर्ग पर लगे अनुचित करों का अन्त कर दिया गया। इस प्रकार कृषि तथा वाणिज्य की उन्नति हुई।

2. कृषि को प्रोत्साहन-फिरोज़ तुग़लक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक नहरें तथा कुएं खुदवाए। अतिरिक्त भूमि को हल तले लाया गया। इस प्रकार प्राप्त भूमि-कर से सरकार की आय में वृद्धि हुई।