Punjab State Board PSEB 11th Class Economics Book Solutions Chapter 5 मांग Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Economics Chapter 5 मांग

PSEB 11th Class Economics उपभोगी का सन्तुलन Textbook Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

प्रश्न 1.

माँग का अर्थ बताएँ।

उत्तर-

किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समय, निश्चित स्थान पर वस्तु की विशेष कीमत पर खरीदी जाती है, वह वस्तु की माँग होती है।

प्रश्न 2.

माँग के कोई दो निर्धारक तत्व बताएँ।

उत्तर-

- वस्तु की कीमत

- उपभोक्ता की आय।

प्रश्न 3.

माँग का नियम क्या है ?

उत्तर-

माँग का नियम वस्तु की कीमत तथा इसकी माँगी गई मात्रा के बीच विपरीत सम्बन्ध को व्यक्त करता है यदि अन्य बातें समान रहें।

प्रश्न 4.

माँग तालिका क्या होती है ?

उत्तर-

किसी निश्चित समय पर, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर माँग की गई मात्रा की तालिका को माँग तालिका कहते हैं।

प्रश्न 5.

उपभोक्ता की आय तथा उसके द्वारा उपभोग की गई वस्तु में क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर-

आय में वृद्धि की स्थिति में एक सामान्य वस्तु की माँग में वृद्धि होती है और आय में कमी से माँग में कमी होती है।

प्रश्न 6.

माँग वक्र की ढलान कैसी होती है ?

उत्तर-

माँग वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है।

प्रश्न 7.

घटिया वस्तु की परिभाषा दें।

उत्तर-

उन वस्तुओं को घटिया वस्तु कहते हैं जिनकी माँग आय के बढ़ने पर घटती है।

प्रश्न 8.

सामान्य वस्तु की परिभाषा दें।

उत्तर-

उन वस्तुओं को सामान्य वस्तु कहते हैं जिनकी माँग आय के बढ़ने से बढ़ती है और आय के कम होने से घटती है।

प्रश्न 9.

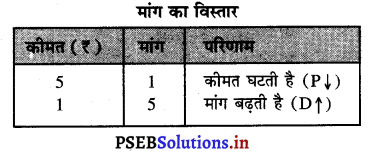

माँग के विस्तार का क्या अर्थ है ?

उत्तर-

अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उसकी माँग बढ़ जाती है तो इसको माँग का विस्तार कहा जाता है।

प्रश्न 10.

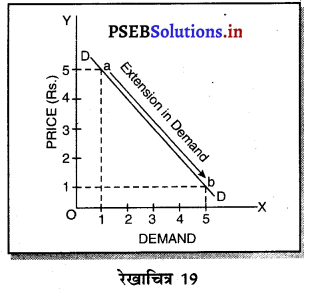

माँग के संकुचन से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वस्तु होने के कारण उसकी माँग कम हो जाती है तो इसको माँग में संकुचन कहा जाता है।

प्रश्न 11.

माँग में वृद्धि की परिभाषा दें।

उत्तर-

वर्तमान प्रचलित कीमत आय के बढ़ने से किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो इसको माँग में वृद्धि कहते हैं।

प्रश्न 12.

माँग में कमी की परिभाषा दें।

उत्तर-

वर्तमान प्रचलित कीमत पर आय की कमी के कारण किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो इसको माँग की कमी कहते हैं।

प्रश्न 13.

पूरक वस्तुओं से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

पूरक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जोकि संयुक्त रूप से किसी आवश्यकता को सन्तुष्ट करती हैं जैसे कार और पेट्रोल।

प्रश्न 14.

स्थानापन्न वस्तुओं से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

जो वस्तुएँ एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, उसको स्थानापन्न वस्तुएँ कहा जाता है। जैसे कोका-कोला और पैप्सी कोला।

प्रश्न 15.

सम्बन्धित वस्तुओं से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुओं को सम्बन्धित वस्तुएँ कहा जाता है।

प्रश्न 16.

किसी वस्तु की माँग का कीमत से अलग कोई एक निर्धारक तत्त्व बताएँ।

उत्तर-

उपभोक्ता की आय।

प्रश्न 17.

निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा कब खरीदेंगे ?

उत्तर-

आय में वृद्धि होने पर।

प्रश्न 18.

निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा कब खरीदेगा ?

उत्तर-

आय में कमी होने पर।

प्रश्न 19.

कोई दो कारण बताएं जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ने पर एक उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा की खरीद करता है।

उत्तर-

- क्रेताओं की संख्या में वृद्धि

- उपभोक्ता की आय में वृद्धि।

प्रश्न 20.

यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होने से x वस्तु की माँग कम हो जाती है तो वस्तु x किस प्रकार की वस्तु है ?

उत्तर-

घटिया वस्तु।

प्रश्न 21.

वस्तु X की कीमत में वृद्धि से यदि वस्तु Y की माँग बढ़ जाती है तो दोनों वस्तुओं में क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर-

X तथा Y स्थानापन्न वस्तुएँ हैं।

प्रश्न 22.

किसी वस्तु की कीमत घटने/बढ़ने से उसकी स्थानापन्न वस्तु की माँग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

किसी वस्तु की कीमत घटने/बढ़ने से स्थानापन्न वस्तु की माँग विपरीत दिशा में बदल जाती है।

प्रश्न 23.

काफी की कीमत बढ़ने का चाय की माँग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

चाय की माँग बढ़ जाएगी।

प्रश्न 24.

पेन की कीमत में वृद्धि होने का स्याही की माँग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

स्याही की माँग कम हो जाएगी।

प्रश्न 25.

माँग वक्र का खिसकाव क्या प्रकट करता है ?

उत्तर-

माँग में वृद्धि अथवा माँग में कमी।

प्रश्न 26.

माँग वक्र पर संचालन क्या प्रकट करता है ?

उत्तर-

माँग का विस्तार तथा माँग का. संकुचन।

प्रश्न 27.

बाज़ार माँग की परिभाषा दें।

उत्तर-

बाजार मांग किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाती है, जिन्हें-बाज़ार में सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं।

प्रश्न 28.

व्यक्तिगत माँग तालिका से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

एक व्यक्ति किसी निश्चित समय पर, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्रा की माँग करता है, उसकी सूची को व्यक्तिगत माँग तालिका कहा जाता है।

प्रश्न 29.

व्यक्तिगत माँग वक्र से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

वह वक्र जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा की गई माँग को वक्र द्वारा प्रकट करता है, उसे व्यक्तिगत माँग वक्र कहा जाता है।

प्रश्न 30.

घटिया वस्तु तथा सामान्य वस्तु का माँग वक्र कैसा होता है ?

उत्तर-

घटिया वस्तु तथा सामान्य वस्तु का माँग वक्र ऋणात्मक ढलान वाला होता है।

प्रश्न 31.

गिफ्फन वस्तुओं की मांग वक्र का ढलान कैसा होता है ?

उत्तर-

धनात्मक ढलान।

प्रश्न 32.

वस्तुओं की मांग ………. पर निर्भर करती है।

(a) आय

(b) वस्तु की कीमत |

(c) सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत

(d) उपरोक्त सभी पर।

उत्तर-

(d) उपरोक्त सभी पर।

प्रश्न 33.

मांग सूची के रेखाचित्र को …… कहते हैं।

(a) व्यक्तिगत माँग

(b) माँग वक्र

(c) बाज़ार माँग

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(b) माँग वक्र।

प्रश्न 34.

माँग का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है ?

(a) निम्न कोटि वस्तुएँ

(b) साधारण वस्तुएँ

(c) विलास वस्तुएँ

(d) उपरोक्त सभी पर ।

उत्तर-

(b) साधारण वस्तुएँ।

प्रश्न 35.

साधारण तौर पर माँग वक्र की ढलान कैसी होती है ?

(a) धनात्मक

(b) ऋणात्मक

(c) गोलाकार

(d) उपरोक्त सभी प्रकार की।

उत्तर-

(b) ऋणात्मक।

प्रश्न 36.

जो वस्तुएँ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं उनको कहा जाता है –

(a) पूरक वस्तुएँ

(b) स्थानापन्न वस्तुएँ

(c) निम्न कोटि वस्तुएँ

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(b) स्थानापन्न वस्तुएँ।

प्रश्न 37.

पूरक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी पूरक वस्तु की मांग …. .

(a) बढ़ जाएगी।

(b) कम हो जाएगी

(c) सामान्य रहेगी

(d) इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।

उत्तर-

(a) बढ़ जाएगी।

प्रश्न 38.

अन्य बातें सामान्य रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर जब वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो इसको ………….. कहा जाता है।

(a) माँग में वृद्धि

(b) माँग का विस्तार

(c) मांग में कमी

(d) मांग में संकुचन।

उत्तर-

(b) माँग का विस्तार ।

प्रश्न 39.

जो वस्तुएं एक-दूसरे के बिना प्रयोग नहीं की जाती हैं उनको ……… कहते हैं।

(a) पूरक वस्तुएं

(b) स्थानापन्न वस्तुएं

(c) घटिया वस्तुएं

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर-

(a) पूरक वस्तुएं।

प्रश्न 40.

यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होने से वस्तु की मांग कम हो जाती है तो इस को घटिया वस्तु कहते हैं।

उत्तर-

सही।

प्रश्न 41.

किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समय और निश्चित स्थान पर वस्तु की विशेष कीमत पर खरीदी जाती है उसको मांग कहते हैं।

उत्तर-

सही।

प्रश्न 42.

वह वस्तु जिसकी मांग, आय में वृद्धि कम हो जाती है उसको निम्न कोटि (घटिया) वस्तु कहते

उत्तर-

सही।

प्रश्न 43.

वह वस्तु जो संयुक्त रूप में मांग की पूर्ति करती है उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं।

उत्तर-

ग़लत।

प्रश्न 44.

जो वस्तु एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं।

उत्तर-

सही।

प्रश्न 45.

निम्न कोटि (घटिया) वस्तु वक्र वस्तु है जिसकी मांग, आय के बढ़ने से बढ़ जाती है। .

उत्तर-

ग़लत।

प्रश्न 46.

घटिया वस्तु को गिफ्फन वस्तु क्यों कहा जाता है ?

उत्तर-

घटिया वस्तुओं की व्याख्या सबसे पहले प्रो० गिफ्फन ने की थी इसलिए बटिया वस्तुओं को गिफ्फन वस्तुएं भी कहा जाता है।

प्रश्न 47.

माँग का नियम ………….. दर्शाता है।

(a) उपयोगिता और कीमत में सम्बन्ध

(b) वस्तु की माँग की गई मात्रा और कीमत में विपरीत सम्बन्ध

(c) आय तथा माँग में विपरीत सम्बन्ध

(d) उपरोक्त सभी।

उत्तर-

(b) वस्तु की माँग की गई मात्रा और कीमत में विपरीत सम्बन्ध ।

II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

मांग से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

मांग का अर्थ एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर वस्तु की जो मात्रा खरीदी जाती है, उसको मांग कहा जाता है। मांग का सम्बन्ध वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा को पूरा करने के लिए धन का होना, धन व्यय करने के लिए तैयार होना, निश्चित कीमत पर निश्चित समय, जब वस्तु खरीदी जाती है तो इसको मांग कहा जाता है।

प्रश्न 2.

कीमत के बगैर मांग के तीन निर्धारक बताओ।

अथवा

वह तत्त्व बताओ जो मांग में परिवर्तन पैदा करते हैं।

उत्तर-

कीमत के बगैर मांग के मुख्य निर्धारक निम्नलिखित हैं-

- सम्बन्धित वस्तुओं की कीमतें (स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं की कीमतें)

- उपभोगी का स्वाद, आदतें, फैशनं इत्यादि में परिवर्तन।

- उपभोगी की आय में परिवर्तन।

प्रश्न 3.

व्यक्तिगत मांग सूची का अर्थ बताओ।

उत्तर-

यदि एक सूची में एक मनुष्य द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्रा को दिखाया जाता है तो इसको व्यक्तिगत मांग सूची कहा जाता है।

प्रश्न 4.

बाज़ार मांग सूची से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

बाज़ार में वस्तु की विभिन्न कीमत पर विभिन्न उपभोगियों द्वारा दी गई मांग की मात्रा के जोड़ को बाज़ार मांग सूची कहा जाता है। बाज़ार में वस्तु के बहुत से खरीददार होते हैं। यदि बाज़ार में सभी ग्राहकों.की मांग को जोड़कर मांग सूची बनाई जाए तो इसको बाज़ार मांग सूची कहा जाता है।

प्रश्न 5.

मांग का नियम क्या है ?

उत्तर-

मांग का नियम मनुष्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रकट करता है। इस नियम के अनुसार, “शेष बातें समान रहती हैं, जब एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है।”

प्रश्न 6.

स्थानापन्न वस्तुओं तथा पूरक वस्तुओं से क्या अभिप्राय है ? इनको उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें।

उत्तर-

स्थानापन्न वस्तुएं-स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं हैं, जो एक-दूसरे की जगह पर प्रयोग हो सकती हैं। जैसे कि चाय तथा कॉफी, लस्सी तथा सकजवीं। पूरक वस्तुएं-पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो एक-दूसरे के बगैर प्रयोग नहीं की जा सकती। जैसे कि कार तथा पेट्रोल, पैन तथा स्याही।

प्रश्न 7.

साधारण वस्तुएं तथा घटिया अथवा गिफ्फन वस्तुओं से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

साधारण वस्तुएं-साधारण वस्तुएं वह वस्तुएं हैं, जिनकी मांग, आय के बढ़ने से बढ़ जाती है तथा आय के घटने से कम हो जाती है। जैसे कि गेहूँ, चावल, चीनी इत्यादि। घटिया अथवा गिफ्फन वस्तुएं-घटिया वस्तुओं को गिफ्फन वस्तुएं भी कहा जाता है। घटिया वस्तुएं वह हैं, जिनकी मांग आय के बढ़ने से कम हो जाती है। इसमें आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। जैसे कि गले-सड़े केले, घुन लगा हुआ अनाज इत्यादि।

प्रश्न 8.

(i) जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(ii) जब पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

(i) जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी तथा मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है।

(ii) जब पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तथा मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है।

प्रश्न 9.

जब एक मनुष्य की आय बढ़ जाती है तथा X वस्तु की मांग कम हो जाती है तो x वस्तु को क्या कहा जाता है ?

उत्तर-

जब मनुष्य की आय बढ़ जाती है तथा X वस्तु की कम मांग की जाती है तो X वस्तु को गिफ्फन वस्तु अथवा घटिया वस्तु कहा जाता है।

प्रश्न 10.

मांग का फैलना तथा मांग का संकुचन क्या होता है ?

उत्तर-

मांग का फैलना-जब एक वस्तु की कीमत के घटने से मांग में वृद्धि होती है तो इसको मांग का फैलना कहा जाता है। मांग का संकुचन-जब एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग में कमी होती है तो इसको मांग का संकुचन कहा जाता है।

प्रश्न 11.

मांग की वृद्धि तथा मांग की कमी से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

मांग की वृद्धि-जब मांग में वृद्धि कीमत के बिना अन्य तत्त्वों के कारण होती है, जैसे कि-

- सम्बन्धित वस्तुओं की कीमतें

- उपभोगी की आय

- स्वाद इत्यादि के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसको मांग की वृद्धि कहा जाता है।

मांग की कमी-जब मांग में कमी कीमत के बिना अन्य तत्त्वों-

- सम्बन्धित वस्तुओं की कीमतें

- आय

- स्वाद इत्यादि कारण होती है तो इसको मांग की कमी कहते हैं।

प्रश्न 12.

(i) एक मांग वक्र पर परिवर्तन से क्या अभिप्राय है ?

(ii) मांग वक्र में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-

(i) एक मांग वक्र पर परिवर्तन का अर्थ है मांग का विस्तार अथवा मांग का संकुचन।

(ii) मांग में परिवर्तन का अर्थ है मांग की वृद्धि अथवा मांग की कमी।

प्रश्न 13.

क्या मांग वक्र धनात्मक ढलान वाली हो सकती है ? |

उत्तर-

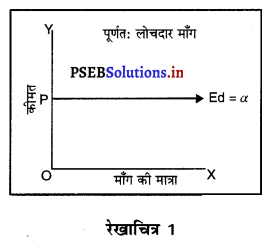

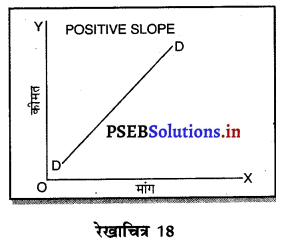

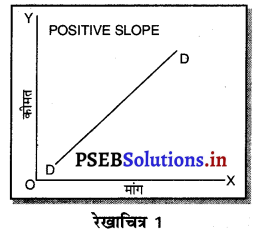

मांग वक्र की धनात्मक ढलान (Positive Slope of Demand Curve)-मांग के नियम के अपवादों के कारण मांग, मांग वक्र 1 की ढलान धनात्मक हो सकती है। इसके मुख्य अपवाद हैं-

- मान प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं की स्थिति में।

- उपभोगी की अज्ञानता कारण।

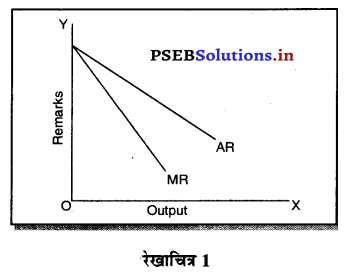

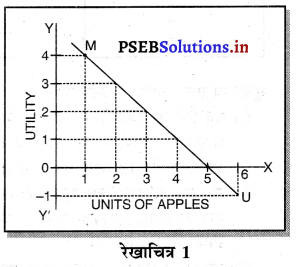

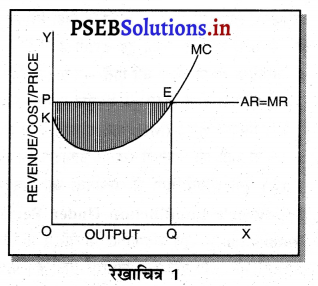

- घटिया अथवा गिफ्फन वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र रेखाचित्र 1 की तरह ढलान धनात्मक हो सकती है।

प्रश्न 14.

मांग के नियम के अपवाद बताइए।

उत्तर-

मांग के नियम के अपवाद इस प्रकार हैं-

1. घटिया वस्तुएं-यह नियम घटियाँ वस्तुओं पर लागू नहीं होता। जब घटिया वस्तु की कीमत घटती है तो इसकी मांग कम हो जाती है। (गले हुए केले)

2. मान प्रतिष्ठा वस्तुएं-हीरे-जवाहरात की कीमत बढ़ने से इनकी मांग बढ़ जाती है और नियम लागू नहीं होता। 3. उपभोक्ता की अज्ञानता- उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी यह नियम लागू नहीं होता।

III. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

मांग की परिभाषा दीजिए, एक उपभोगी की मांग को प्रभावित करने वाले तत्त्व बताओ।

उत्तर-

मांग का अर्थ-

- वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा

- उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन होना

- धन व्यय करने के लिए तैयार होना होता है।

- मांग का सम्बन्ध कीमत

- तथा समय से भी होता है।

मांग को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors Affecting Demand)-

- वस्तु की कीमत-वस्तु की कीमत तथा मांग का विपरीत सम्बन्ध होता है।

- सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत-स्थानापन्न वस्तुएं जैसे कि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफी की मांग बढ़ जाती है तथा पूरक वस्तुएं जैसे कि कार की कीमत बढ़ जाए तो पेट्रोल की मांग घट जाती है। इसी तरह सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत मांग को प्रभावित करती है।

- उपभोगी का स्वाद-किसी वस्तु के स्वाद में वृद्धि होने से मांग बढ़ जाती है।

- आय-आय में वृद्धि से साधारण वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा घटिया वस्तुओं की मांग घट जाती है।

- सम्भावित कीमत- भविष्य में कीमत बढ़ने की सम्भावना हो तो वर्तमान में मांग बढ़ जाती है।

प्रश्न 2.

सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में परिवर्तन कैसे होता है ? रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करो।

अथवा

स्थानापन्न वस्तुओं तथा पूरक वस्तुओं में अन्तर बताओ। इनका मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

अथवा

तिरछे कीमत प्रभाव से क्या अभिप्राय है ?

इसको स्पष्ट जब स्थानापन्न वस्तु (कॉफी) करने के लिए दो उदाहरणे दीजिए।

उत्तर-

सम्बन्धित वस्तुओं में स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं को | शामिल किया जाता है। सम्बन्धित तथा पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन को तिरछा कीमत प्रभाव कहते हैं।

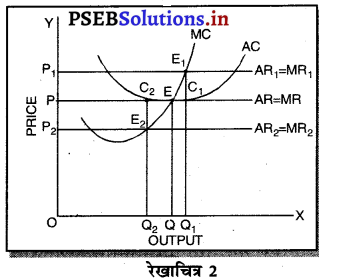

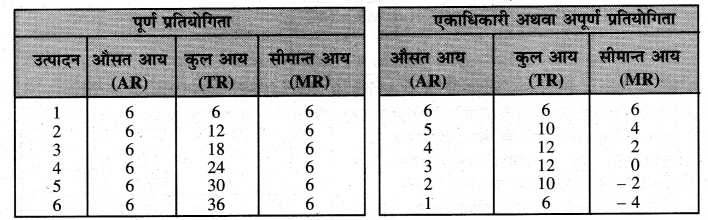

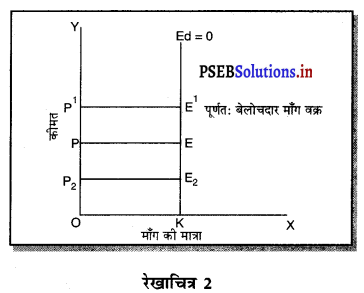

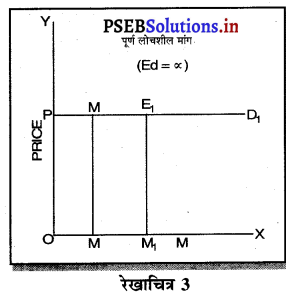

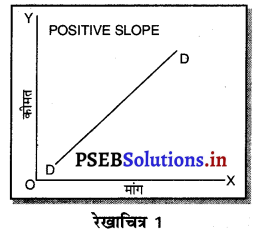

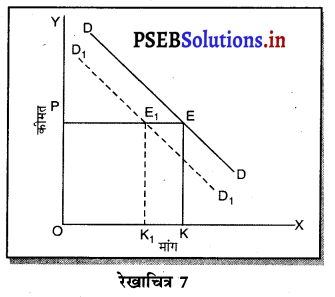

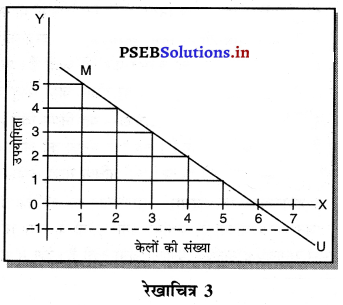

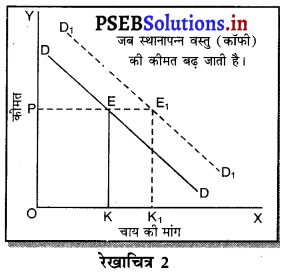

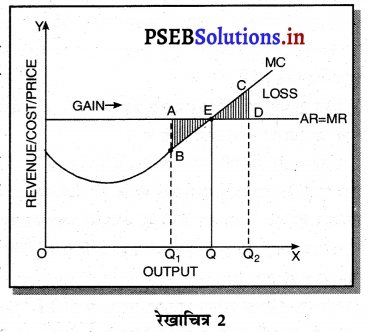

स्थानापन्न वस्तुएं (Substitute Goods)-चाय तथा कॉफी को स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तथा मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। OP कीमत पर चाय की मांग OK है। यदि कॉफी की कीमत अधिक हो जाए तथा चाय की कीमत समान रहती रेखाचित्र 2 है तो चाय की मांग OK1 हो जाएगी तथा मांग वक्र DD से D1D1 पर चला जाता है।

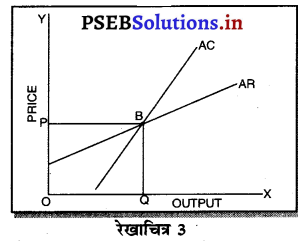

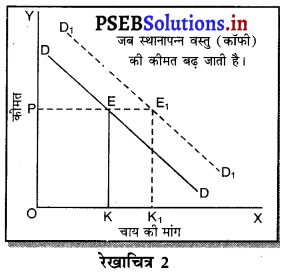

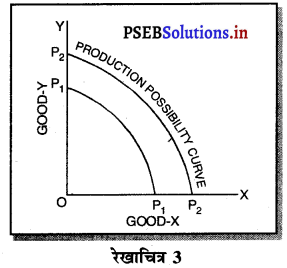

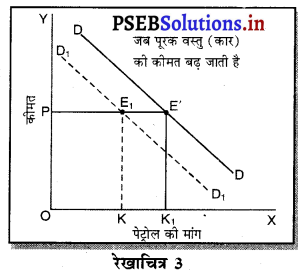

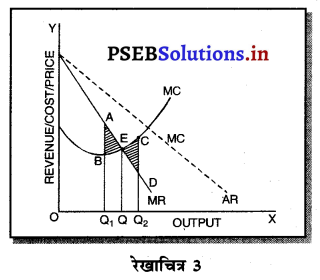

पूरक वस्तुएं (Complementary Goods)-कारें तथा पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। यदि कार की कीमत बढ़ जाती है तो पेट्रोल | की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता परन्तु इसकी मांग कम हो जाएगी। रेखाचित्र 3 में पेट्रोल की मांग DD पर OP कीमत पर OK है। जब कार की कीमत बढ़ जाती है परन्तु पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन नहीं होता तो पेट्रोल की मांग OK से कम होकर OK1 हो जाएगी।

प्रश्न 3.

स्पष्ट करो कि वस्तु की कीमत तथा मांग की गई मात्रा में विपरीत सम्बन्ध होता है।

अथवा

मांग अनुसूची तथा रेखाचित्र द्वारा मांग के नियम की व्याख्या करो।

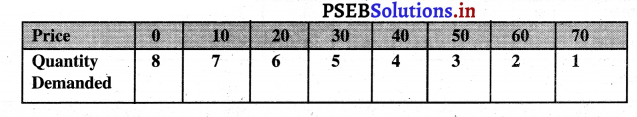

उत्तर-

मांग का नियम (Law of Demand)-मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत तथा मांग में क्या सम्बन्ध है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। यदि दसरी बातें समान रहें तो कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है अर्थात् कीमत तथा मांग में विपरीत सम्बन्ध होता है। कीमत में परिवर्तन होना मुख्य कारण है। मांग में परिवर्तन होना प्रभाव (effect) है। इस कारण कीमत तथा मांग के विपरीत सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाले नियम को मांग का नियम कहा जाता है।

परिभाषाएं (Definitions)- प्रो० मार्शल के अनुसार, “यदि बाकी बातें समान रहें तो कीमत घटने से मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने से मांग घटती है।” प्रो० सैम्यूलसन के अनुसार, “मांग का नियम यह बताता है कि बाकी बातें समान रहें तो लोग कम कीमत पर अधिक खरीदेंगे तथा अधिक कीमत पर कम खरीदेंगे।” (“The Law of Demand states that other things remaining the same, people will buy more at lower prices and buy less at higher price.” -Samuelson)

मान्यताएं (Assumptions)-मांग का नियम ‘बाकी बातें समान रहें’ की स्थिति में ही लागू होता है। बाकी बातों का अर्थ कीमत के बिना उन तत्त्वों से होता है जोकि मांग को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन तत्त्वों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिनको अर्थशास्त्री मांग के नियम की मान्यताएं कहते हैं। मांग के नियम की मुख्य मान्यताएं अनलिखित हैं-

- उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं आता।

- आदतें, फैशन तथा रीति-रिवाज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- पूरक वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की सम्भावना नहीं होती।

- वस्तु साधारण होनी चाहिए।

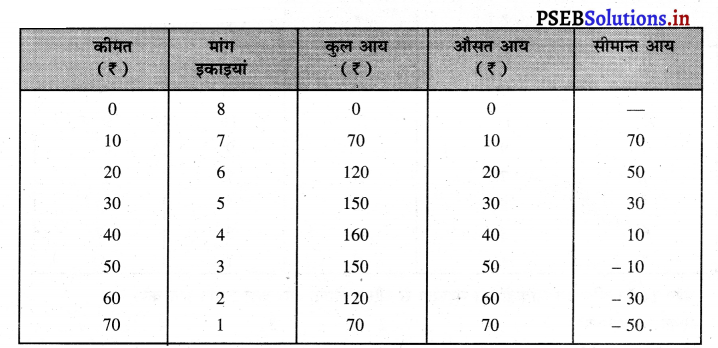

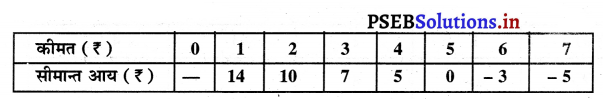

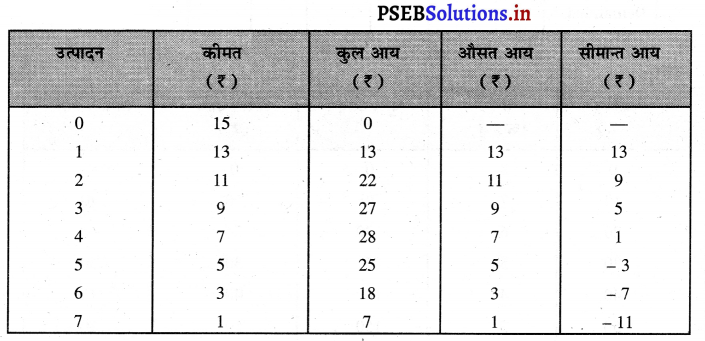

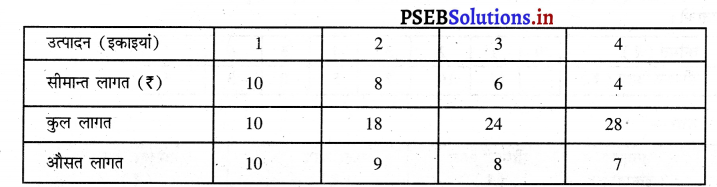

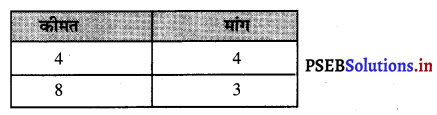

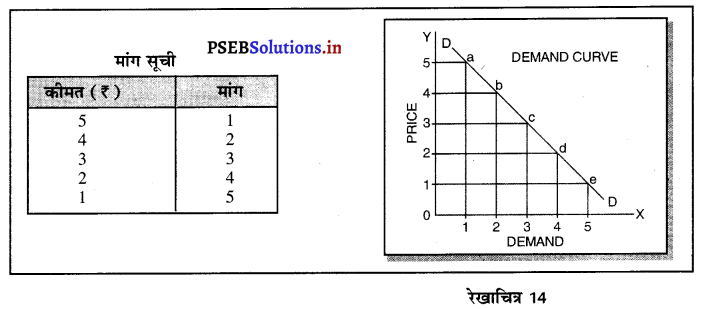

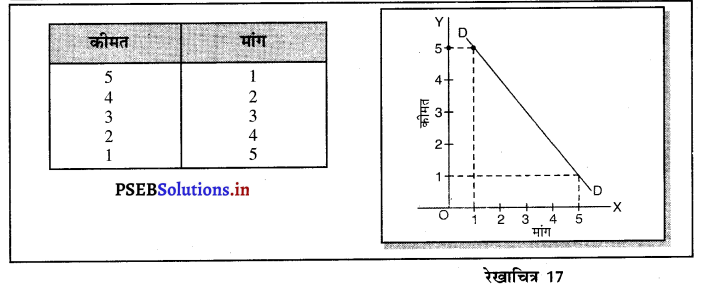

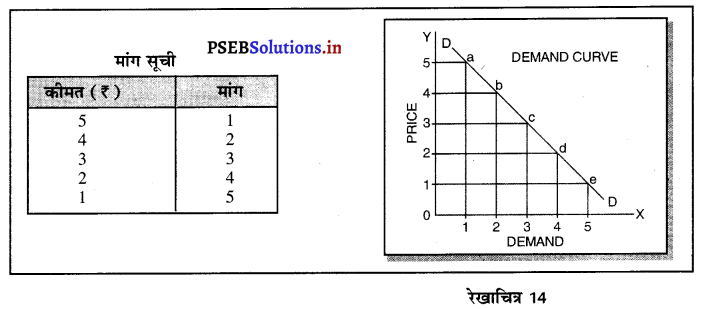

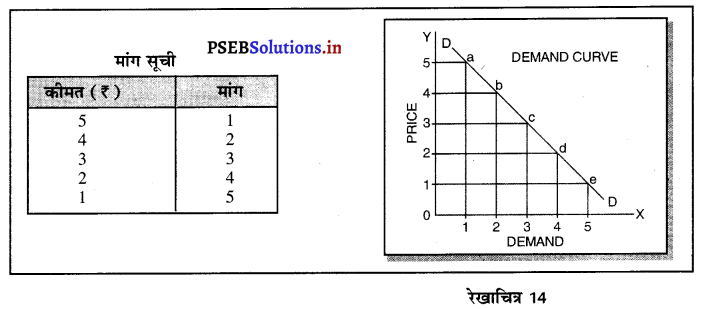

नियम की व्याख्या (Explanation of the Law)-मांग के नियम की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा की जा सकती है। एक उपभोक्ता कुलफी खरीदना चाहता है।कुलफी की विभिन्न कीमत पर उपभोक्ता कुलफियों की कितनी-कितनी मात्रा की खरीद की जाती है। इसको मांग सूची द्वारा दिखाया जा सकता है

मांग सूची तथा मांग वक्र 14 द्वारा मांग के नियम को स्पष्ट किया गया है। जैसे-जैसे कीमत ₹ 5, 4, 3, 2, 1 घटती है, मांग 1, 2, 3, 4, 5 वस्तुओं की बढ़ती जाती है। इससे DD मांग वक्र बनती है, जोकि ऋणात्मक ढलान वाली है। यह नियम साधारण वस्तुओं (Normal Goods) पर लागू है।

नियम के अपवाद (Exceptions of the Law)-यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता-

- घटिया वस्तुएं (Inferior Goods)-घटिया वस्तु (गले हुए केले) की कीमत घटती है तो इनकी मांग कम हो जाती है।

- मान प्रतिष्ठा वस्तुएं (Articles of Distinction) हीरे-जवाहरात की कीमत बढ़ने से इनकी मांग बढ़ती है।

- उपभोक्ता की अज्ञानता (Ignorance of Consumer)-जब उपभोक्ता अज्ञानी होता है तो नियम लागू नहीं होता।

नियम का महत्त्व (Importance of the Law)-

- मानवीय व्यवहार का ज्ञान (Knowledge of human behaviour)-इस नियम द्वारा मानवीय व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है कि वह बाज़ार में वस्तुओं की खरीद कैसे करता है।

- उत्पादक द्वारा कीमत निर्धारण (Price Determination by Producers)-इस नियम को ध्यान में रखकर उत्पादक वस्तु की कीमत निर्धारण करते हैं, जिससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।

प्रश्न 4.

मांग के नियम की मान्यताएं बताओ। मान्यताओं में परिवर्तन से मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता

उत्तर-

मांग के नियम की मान्यताएं (Assumptions)-

- आय-उपभोगी की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- सम्बन्धित वस्तुओं की कीमतें-सम्बन्धित वस्तुओं (स्थानापन्न वस्तुएं तथा पूरक वस्तुएं) की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- सम्भावनाएं- भविष्य में वस्तु की कीमत के बढ़ने अथवा घटने की कोई सम्भावना नहीं है।

- स्वाद, फैशन, आदतें-उपभोगी की आदतें, फैशन, स्वाद तथा श्रेष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- साधारण वस्तु-वस्तु साधारण होनी चाहिए। घटिया वस्तुओं पर नियम लागू नहीं होता।

यदि इन मान्यताओं में परिवर्तन पैदा हो जाता है तो मांग वक्र आगे अथवा पीछे खिसक जाएगा। मांग वक्र आगे खिसकने का अर्थ है, समान कीमत पर अधिक मांग की जाएगी तथा पीछे खिसकने का अर्थ है, समान कीमत पर कम मांग की जाएगी।

प्रश्न 5.

‘मांग में परिवर्तन’ तथा ‘मांग की मात्रा में परिवर्तन’ में अन्तर स्पष्ट करो।

अथवा

मांग की वृद्धि तथा कमी तथा मांग के विस्तार तथा संकुचन में अन्तर बताओ।

उत्तर-

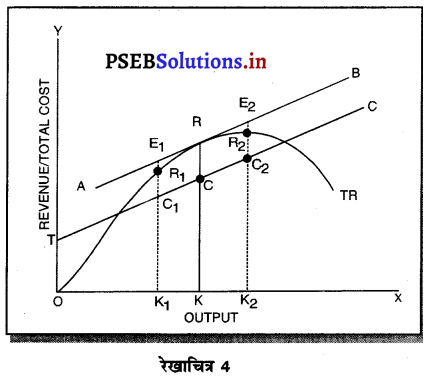

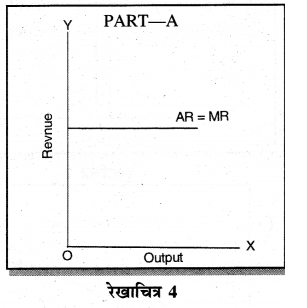

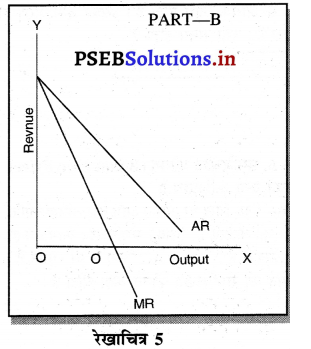

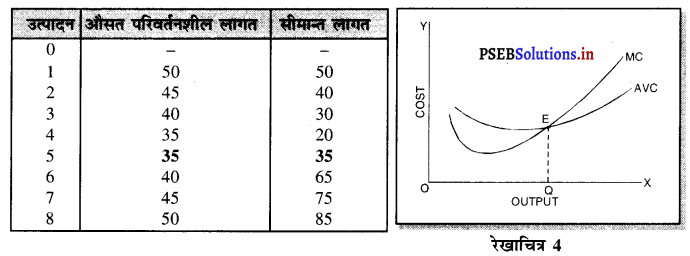

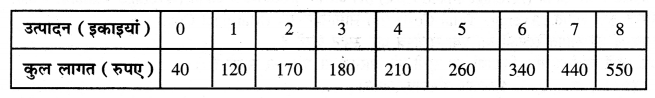

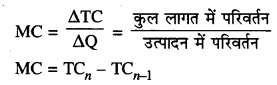

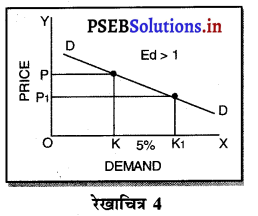

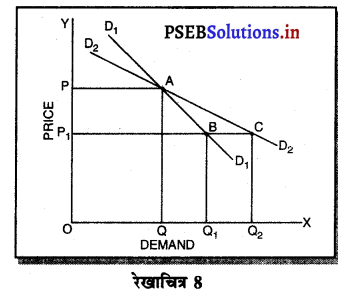

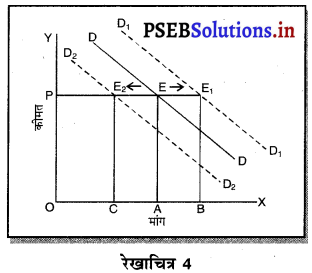

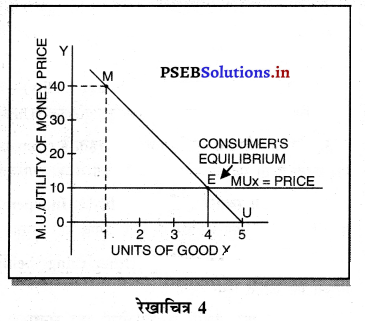

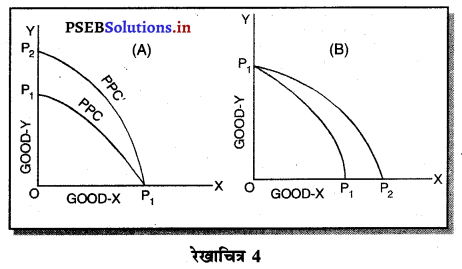

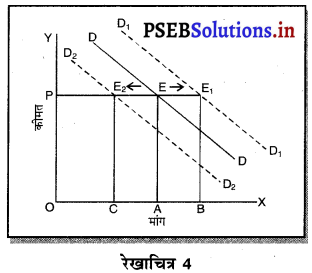

1. मांग में परिवर्तन (Change in Demand)- मांग में परिवर्तन का अर्थ है मांग में वृद्धि अथवा कमी (Increase or Decrease in Demand)। जब वस्तु की कीमत समान रहती है तथा उपभोगी की आय बढ़ जाती है तो मांग में वृद्धि होगी। यदि आय कम हो जाती है तो मांग में कमी होगी। इसको मांग में परिवर्तन कहा जाता है, जैसे कि रेखाचित्र 4 में दिखाया गया है। OA से OB तक मांग की वृद्धि है, जिस कारण मांग वक्र DD से बदलकर D1D1 बन जाता है तथा यदि मांग वक्र DD से D,D, बन जाता है तो मांग OA से OC तक कम हो जाती है।

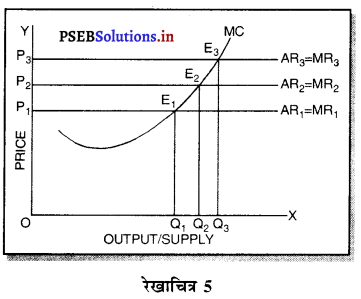

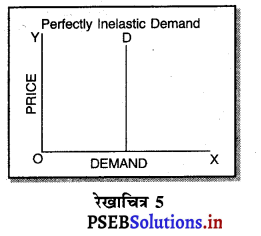

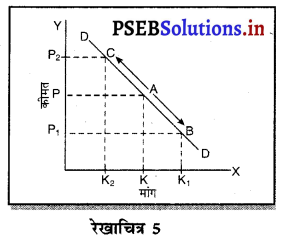

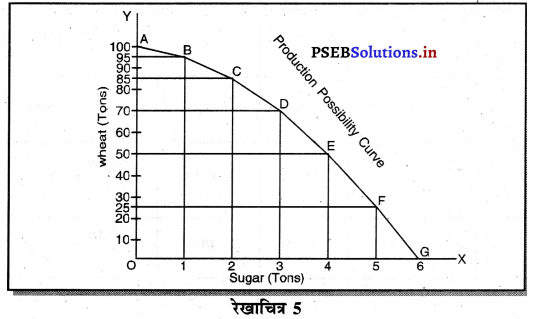

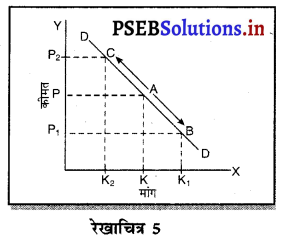

2. मांग की मात्रा में परिवर्तन (Change in Quantity Demanded)-मांग की मात्रा में परिवर्तन रेखाचित्र 4 का अर्थ है मांग का विरार अथवा संकुचन (Extension or Contraction in Dernand) कहा जाता है। जब वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है तो इसको मांग का विस्तार कहते हैं तथा कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है तो इसको मांग का संकुचन कहते हैं। रेखाचित्र 5 के अनुसार कीमत PP1 कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। इसलिए A तथा B तक मांग का विस्तार है तथा कीमत PP2 बढ़ जाती है तो मांग KK2 कम हो जाती है, इसको मांग का संकुचन कहा जाता है।

प्रश्न 6.

एक उपभोगी की आय में परिवर्तन से साधारण वस्तुओं तथा घटिया वस्तुओं अथवा गिफ्फन वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर-

उपभोगी की आय में परिवर्तन का प्रभाव साधारण वस्तुओं तथा घटिया वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालता है।

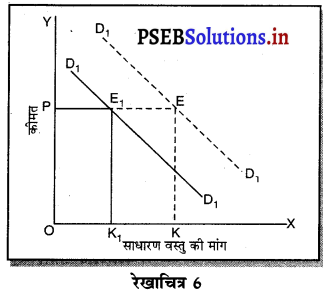

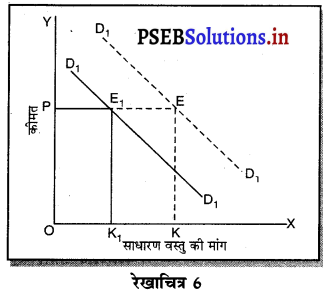

1. साधारण वस्तुएं (Normal Goods)-साधारण वस्तुएं जैसे कि दूध, घी, फल, सब्जियों इत्यादि की कीमत समान रहे, परन्तु उपभोगी की आय बढ़ जाए तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। मांग वक्र DD से बदल कर D1D1 हो जाएगा। मांग में वृद्धि KK1 है।

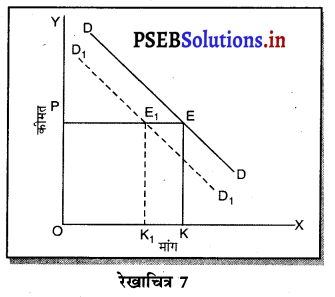

2. घटिया वस्तुएं (Inferior Goods)-घटिया वस्तुओं को गिफ्फन वस्तुएं (Giffen Goods) भी कहा जाता है। जैसे कि बासी सब्जी, गले हुए फल, बहुत सस्ता कपड़ा इत्यादि वस्तुओं की कीमत समान रहे परन्तु उपभोगी की आय बढ़ जाती है तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। जैसे कि OP कीमत पर मांग OK थी। परन्तु आय बढ़ने के पश्चात् OK1 हो जाएगी। मांग वक्र DD से बदलकर D1D1 हो जाएगा।

प्रश्न 7.

व्यक्तिगत मांग वक्र तथा बाज़ार मांग वक्र में अन्तर स्पष्ट करो।

अथवा

व्यक्तिगत मांग वक्र द्वारा बाज़ार मांग वक्र का निर्माण कैसे किया जाता है ?

उत्तर-

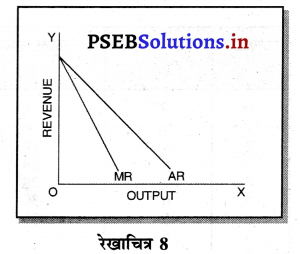

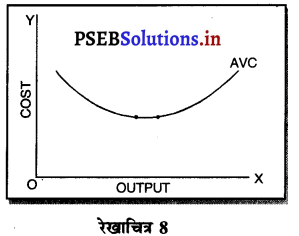

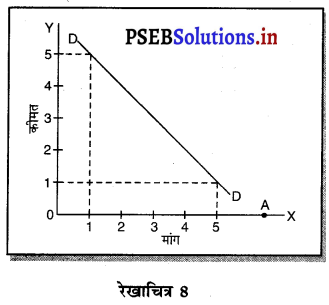

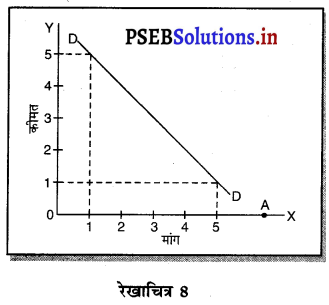

1. व्यक्तिगत मांग वक्र-एक उपभोगी वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की कितनी-कितनी मात्रा अधिक खरीदता है इससे प्राप्त मांग वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं जैसे कि मनुष्य A की मांग वक्र DDA को रेखाचित्र 8 में दिखाया गया है।

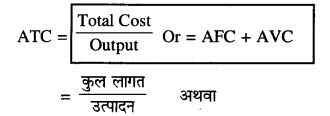

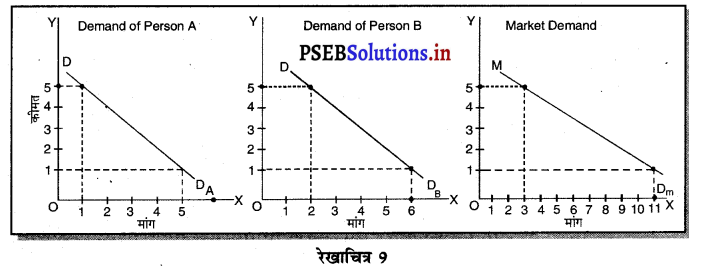

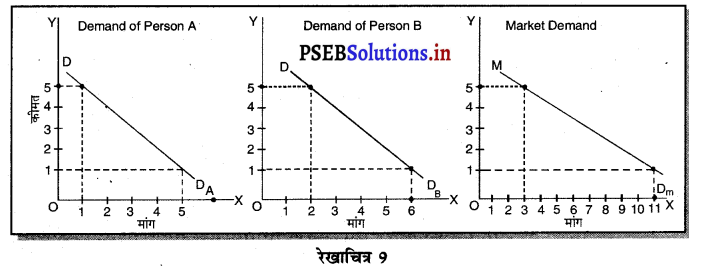

2. बाज़ार मांग वक्र-मान लो बाज़ार में A तथा B दो व्यक्ति हैं। इन दोनों की मांग के जोड़ को बाज़ार मांग वक्र कहा जाता है।

मनुष्य A तथा मनुष्य B की मांग के जोड़ से Dm Dm बाज़ार मांग वक्र बन जाता है। व्यक्ति मांग वक्र DDA, DDB के जोड़ से बाज़ार मांग वक्र Dm Dm बन जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत मांग वक्र द्वारा बाज़ार मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न 8.

स्पष्ट करो कि निम्नलिखित परिवर्तनों का खिसकना वस्तु की बाजार मांग वक्र पर क्या प्रभाव डालेगा ?

(a) झारखण्ड में एक नया स्टील प्लांट स्थापित होता है। जो लोग पहले बेरोज़गार थे, अब रोज़गार पर लग जाएंगे। इससे सफ़ेद तथा काले तथा रंगीन टेलीविज़नों की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(b) गोआ में सैर-सपाटे को उत्साहित करने के लिए सरकार का सुझाव है कि बड़े चार नगरों चेन्नई, कोलकत्ता (कोलकाता), मुम्बई तथा नई दिल्ली से गोआ तक इंडियन एयरलाइन का किराया घटा दिया जाए। इससे गोआ को जाने वाली हवाई यात्रा की बाज़ार मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(c) दिल्ली तथा जयपुर के बीच रेल तथा बस यातायात सुविधा है, यदि रेल किराया घटा दिया जाए तो इसका मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर-

(a) लोहा तथा स्टील के प्लांट स्थापित होने से लोगों की आय बढ़ जाएगी तथा बाज़ार मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक (Shift) जाएगा तथा मांग की वृद्धि (Increase in demand) होगी।

(b) हवाई किराया घटने से गोआ जाने वाली मांग का विस्तार होगा। उसी मांग वक्र पर किराए घटने के कारण मांग फैल (Expansion) जाएगी।

(c) बस किराए की तुलना में रेल किराए घटने से, बस यात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा मांग वक्र पीछे की ओर खिसक जाएगा। समान कीमत पर मांग कम हो जाएगी।

प्रश्न 9.

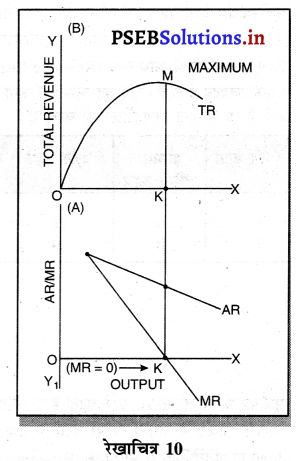

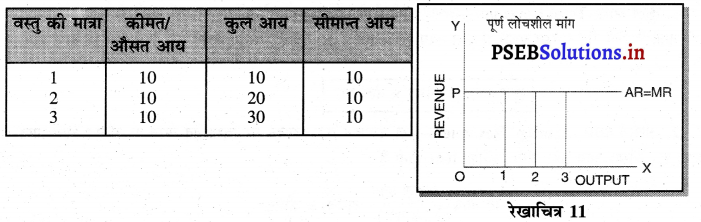

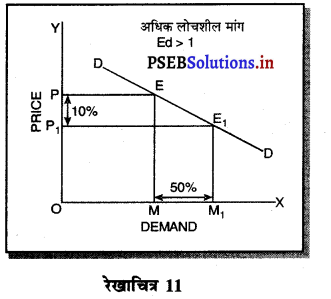

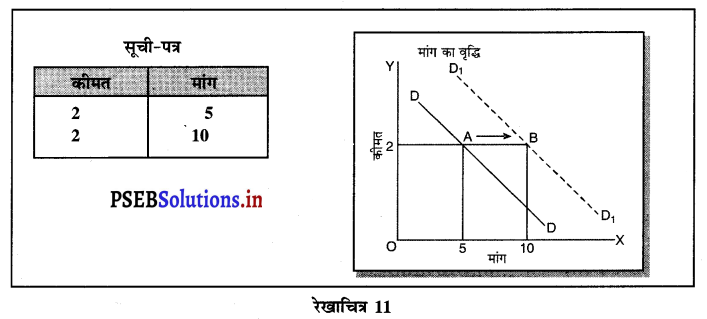

रेखाचित्र तथा सूची-पत्र द्वारा, मांग के विस्तार तथा मांग की वृद्धि में अन्तर स्पष्ट करो।

उत्तर-

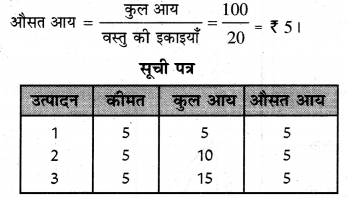

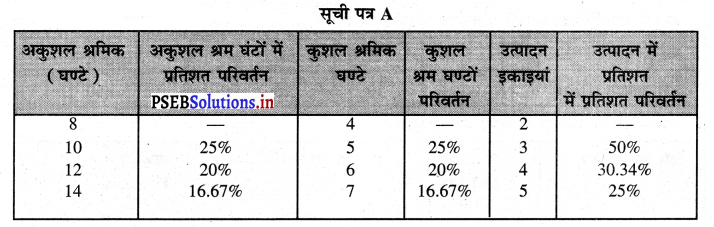

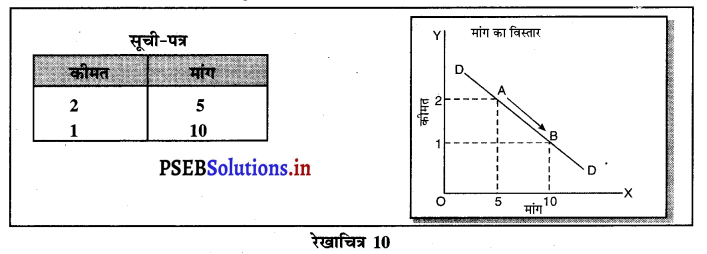

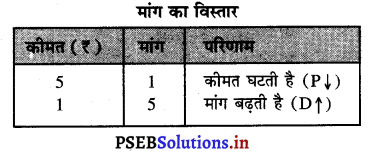

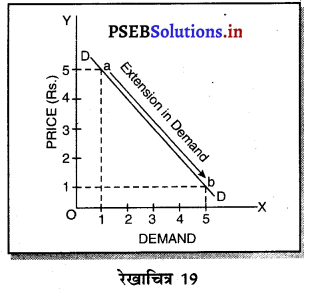

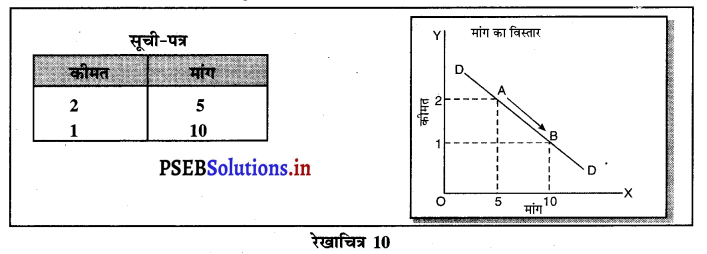

(A) मांग का विस्तार-वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है तो इसको मांग का विस्तार कहा जाता है-

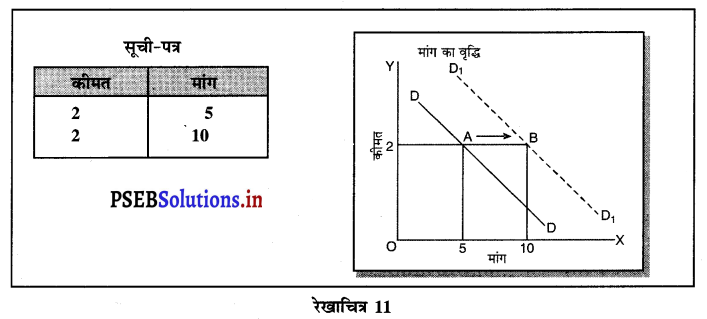

कीमत ₹ 2 पर मांग पाँच वस्तुओं तथा एक रु० पर 10 वस्तुएं हैं। A से B तक मांग का विस्तार है। मांग की वृद्धि-वस्तु की कीमत समान रहती है, परन्तु आय के बढ़ने के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसको मांग की वृद्धि कहा जाता है।

सूची-पत्र तथा रेखाचित्र 11 में ₹ 2 कीमत पर मांग 5 वस्तुओं की है। आय बढ़ने के कारण ₹ 2 कीमत पर मांग 10 वस्तुओं की जाती है। मांग वक्र DD से बदलकर D1D1 बन जाएगी। A से B तक वृद्धि को मांग की वृद्धि कहा जाता है।

प्रश्न 10.

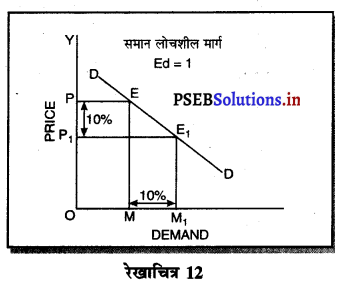

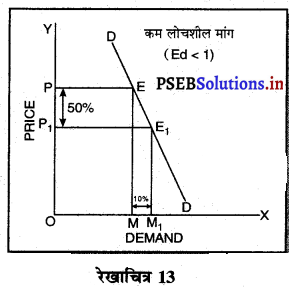

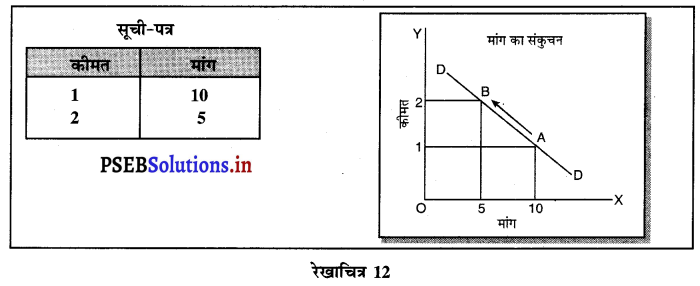

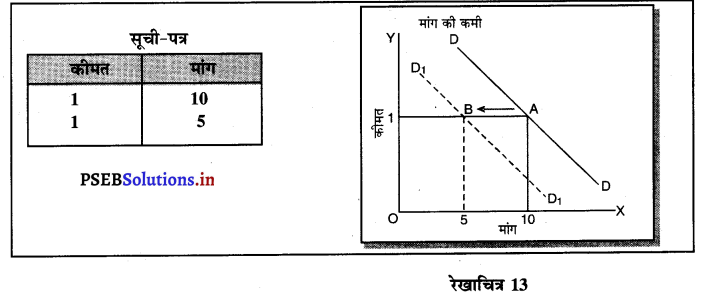

मांग का संकुचन तथा मांग की कमी में अन्तर स्पष्ट करो।

उत्तर-

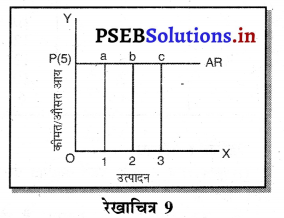

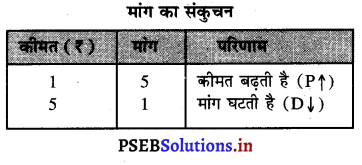

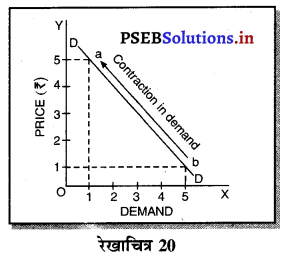

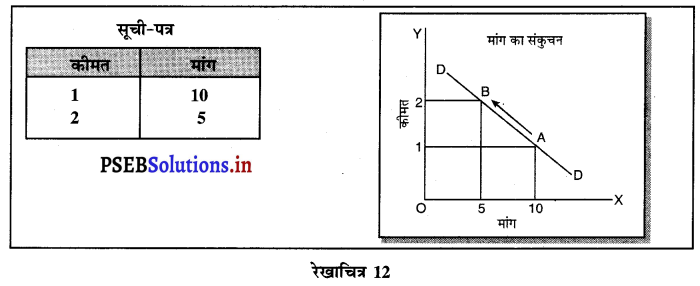

मांग का संकुचन-शेष बातें समान रहें, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तथा मांग कम हो जाती है तो इसको मांग का संकचन कहते हैं।

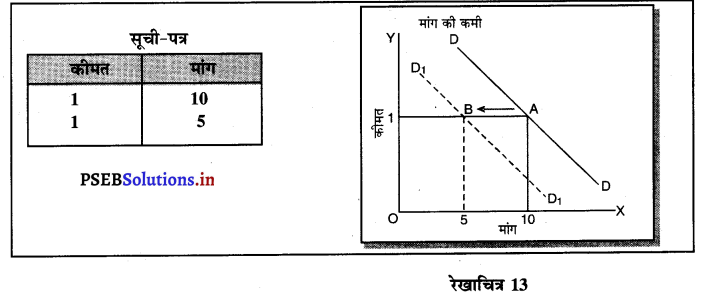

कीमत ₹ 1 पर 10 वस्तुओं की मांग है तथा ₹ 2 पर 5 वस्तुओं की मांग है। इसको मांग का संकुचन कहते हैं, जिसको A तथा B तक दिखाया गया है। मांग की कमी-जब कीमत समान रहती है, परन्तु अन्य तत्त्वों आय, जनसंख्या, आदतें, स्वाद में परिवर्तन के कारण मांग कम हो जाती है तो इसको मांग की कमी कहते हैं।

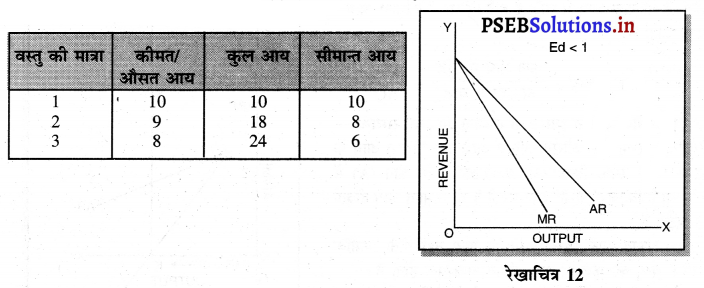

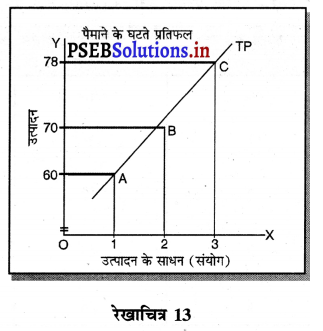

सूची-पत्र तथा रेखाचित्र 13 में कीमत ₹ 1. पर मांग 10 वस्तुओं की है। मनुष्य की आय घटने से मांग 5 वस्तुओं की रह जाती है तो इसको मांग की कमी कहते हैं, जिसको A से B तक दिखाया गया है।

प्रश्न 11.

वह कारण बताओ जो वस्तु की मांग वक्र को दाईं ओर खिसका देते हैं ?

अथवा

मांग की वृद्धि से क्या अभिप्राय है ? मांग की वृद्धि कौन-से कारणों पर निर्भर करती है ?

उत्तर-

जब वस्तुओं की मांग प्रचलित कीमत पर अधिक की जाती है, जिसका मुख्य कारण आय, जनसंख्या इत्यादि में वृद्धि करना होता है तो इसको मांग की वृद्धि कहा जाता है।

मांग की वृद्धि के कारण-

- उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है।

- देश में जनसंख्या पहले से बढ़ जाती है।

- भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की सम्भावना होती है।

- स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

- पूरक वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं।

- उपभोगी के स्वाद, फैशन, आदतें बदल जाती हैं।

प्रश्न 12.

वह कारण बताओ जो वस्तु की मांग वक्र को बाईं ओर धकेल देते हैं ?

अथवा

मांग की कमी से क्या अभिप्राय है ? मांग की कमी कौन-से कारणों पर निर्भर करती है ?

उत्तर-

जब वस्तु की मांग प्रचलित कीमत पर कम हो जाती है, जिसका कारण आय, जनसंख्या इत्यादि में कमी होती है तो इसको मांग की कमी कहा जाता है।

मांग की कमी के कारण-

- उपभोक्ता की आय कम हो जाती है।

- जनसंख्या कम हो जाती है।

- भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने की सम्भावना है।

- स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं।

- पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

- उपभोक्ता के स्वाद, फैशन, आदतों में परिवर्तन हो जाता है।

प्रश्न 13.

मांग के संकुचन तथा विस्तार, वृद्धि तथा कमी में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

मांग के संकुचन तथा विस्तार, वृद्धि तथा कमी में अन्तर –

| अन्तर का आधार |

मांग का संकुचन तथा विस्तार |

मांग की वृद्धि तथा कमी |

| (1) कीमत में परिवर्तन |

इसमें परिवर्तन का मुख्य कारण कीमत में परिवर्तन होता है। |

मांग में वृद्धि अथवा कमी का सम्बन्ध कीमत में परिवर्तन से नहीं होता। |

| (2) दूसरे तत्त्वों का प्रभाव |

इसमें दूसरे तत्त्वों जैसे कि आय, फैशन, स्वाद इत्यादि को स्थिर माना जाता है अर्थात् दूसरे तत्त्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता। |

इसमें दूसरे तत्त्वों के प्रभाव के कारण ही मांग में वृद्धि अथवा कमी होती है अर्थात् आय, जनसंख्या, फैशन इत्यादि में परिवर्तन का मुख्य कारण होते हैं। |

| (3) मांग वक्र की स्थिति |

इसमें उस मांग रेखा पर उपभोक्ता रहता है और उपभोक्ता का चलन (movement) एक ही मांग रेखा पर होता है। |

इसमें मांग रेखा खिसक (shift) जाती है। मांग बढ़ने से मांग वक्र ऊपर चला जाता है तथा मांग घटने से मांग वक्र नीचे खिसक जाता है। |

प्रश्न 14.

वस्तु की मांग पर आय के प्रभाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

वस्तु की मांग पर आय का प्रभाव निम्नलिखित अनुसार होता है

- जब उपभोगी की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और आय कम होने से सामान्य वस्तुओं की मांग कम हो जाती है।

- जब उपभोगी की आय बढ़ जाती है तो घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और आय कम होने से घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है।

IV. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

मांग के नियम को स्पष्ट करो। इस नियम के अपवाद तथा महत्त्व की व्याख्या करो। (Explain the Law of Demand. Discuss its Exceptions & Importance.)

उत्तर-

मांग का नियम (Law of Demand)-मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत तथा मांग में क्या सम्बन्ध है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। यदि दसरी बातें समान रहें तो कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है अर्थात् कीमत तथा मांग में विपरीत सम्बन्ध होता है। कीमत में परिवर्तन होना मुख्य कारण है। मांग में परिवर्तन होना प्रभाव (effect) है। इस कारण कीमत तथा मांग के विपरीत सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाले नियम को मांग का नियम कहा जाता है।

परिभाषाएं (Definitions)- प्रो० मार्शल के अनुसार, “यदि बाकी बातें समान रहें तो कीमत घटने से मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने से मांग घटती है।” प्रो० सैम्यूलसन के अनुसार, “मांग का नियम यह बताता है कि बाकी बातें समान रहें तो लोग कम कीमत पर अधिक खरीदेंगे तथा अधिक कीमत पर कम खरीदेंगे।” (“The Law of Demand states that other things remaining the same, people will buy more at lower prices and buy less at higher price.” -Samuelson)

मान्यताएं (Assumptions)-मांग का नियम ‘बाकी बातें समान रहें’ की स्थिति में ही लागू होता है। बाकी बातों का अर्थ कीमत के बिना उन तत्त्वों से होता है जोकि मांग को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन तत्त्वों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिनको अर्थशास्त्री मांग के नियम की मान्यताएं कहते हैं। मांग के नियम की मुख्य मान्यताएं अनलिखित हैं-

- उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं आता।

- आदतें, फैशन तथा रीति-रिवाज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- पूरक वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की सम्भावना नहीं होती।

- वस्तु साधारण होनी चाहिए।

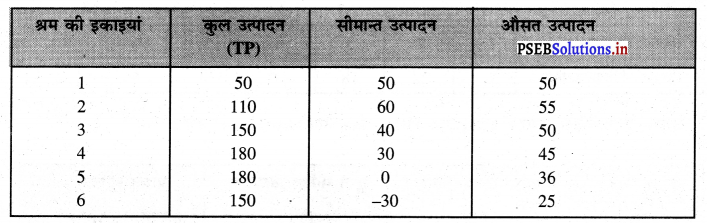

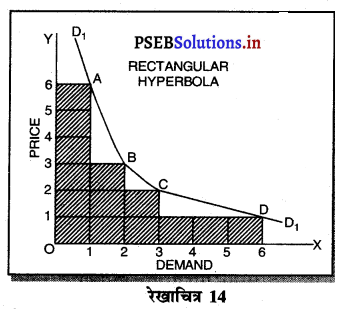

नियम की व्याख्या (Explanation of the Law)-मांग के नियम की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा की जा सकती है। एक उपभोक्ता कुलफी खरीदना चाहता है।कुलफी की विभिन्न कीमत पर उपभोक्ता कुलफियों की कितनी-कितनी मात्रा की खरीद की जाती है। इसको मांग सूची द्वारा दिखाया जा सकता है

मांग सूची तथा मांग वक्र 14 द्वारा मांग के नियम को स्पष्ट किया गया है। जैसे-जैसे कीमत ₹ 5, 4, 3, 2, 1 घटती है, मांग 1, 2, 3, 4, 5 वस्तुओं की बढ़ती जाती है। इससे DD मांग वक्र बनती है, जोकि ऋणात्मक ढलान वाली है। यह नियम साधारण वस्तुओं (Normal Goods) पर लागू है।

नियम के अपवाद (Exceptions of the Law)-यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता-

- घटिया वस्तुएं (Inferior Goods)-घटिया वस्तु (गले हुए केले) की कीमत घटती है तो इनकी मांग कम हो जाती है।

- मान प्रतिष्ठा वस्तुएं (Articles of Distinction) हीरे-जवाहरात की कीमत बढ़ने से इनकी मांग बढ़ती है।

- उपभोक्ता की अज्ञानता (Ignorance of Consumer)-जब उपभोक्ता अज्ञानी होता है तो नियम लागू नहीं होता।

नियम का महत्त्व (Importance of the Law)-

- मानवीय व्यवहार का ज्ञान (Knowledge of human behaviour)-इस नियम द्वारा मानवीय व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है कि वह बाज़ार में वस्तुओं की खरीद कैसे करता है।

- उत्पादक द्वारा कीमत निर्धारण (Price Determination by Producers)-इस नियम को ध्यान में रखकर उत्पादक वस्तु की कीमत निर्धारण करते हैं, जिससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।

प्रश्न 2.

मांग वक्र का निर्माण मांग सूची से कैसे किया जाता है ? मांग के निर्धारक तत्त्वों की व्याख्या करो।

(How is Demand Curve Derived From Demand Schedule ? Explain the determinants of Demand.)

उत्तर-

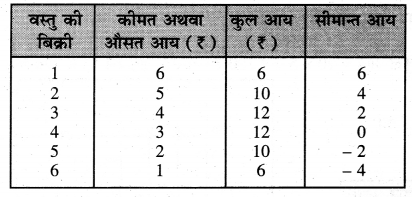

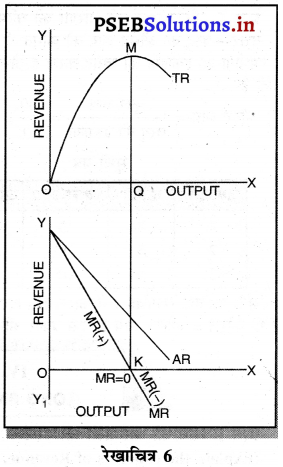

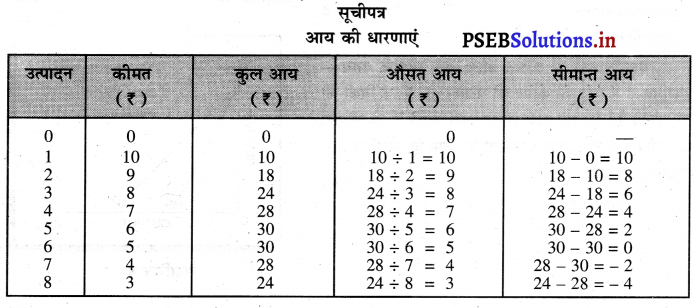

मांग सूची का अर्थ (Meaning of Demand Schedule)-एक सूची जिसमें कीमत तथा मांग के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जाता है, उसको मांग सूची कहा जाता है। यदि बाकी बातें समान रहें, वस्तु की कीमत घटने से मांग अधिक की जाती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग कम की जाती है। कीमत तथा मांग के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करने वाली सूची अथवा मांग सारणी कहा जाता है। प्रो० सैम्यूलसन के शब्दों में, “वह सूची जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा का सम्बन्ध वर्णन किया जाए, मांग सूची कहलाती है।” (“A Table relating demand and price is called demand schedule.’ – Samuelson)

मांग सूची की किस्में (Types of Demand Schedule) मांग सूची मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है –

1. व्यक्तिगत मांग सूची तथा वक्र (Individual Demand Schedule & Curve)

2. बाज़ार मांग सूची तथा वक्र (Market Demand Schedule and Curve)

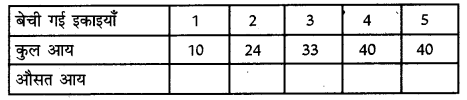

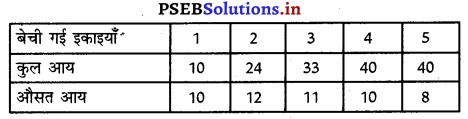

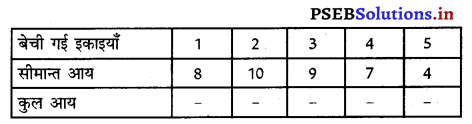

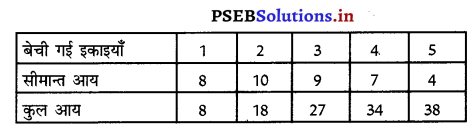

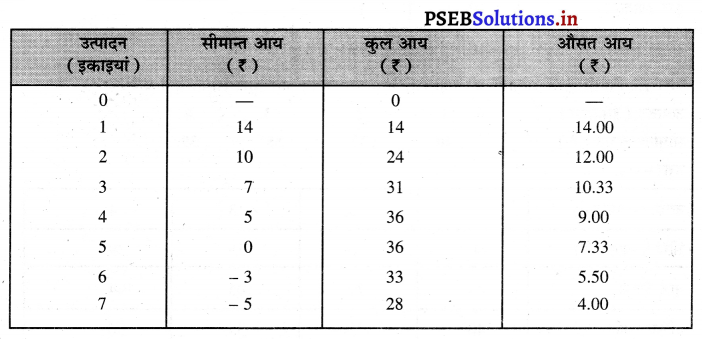

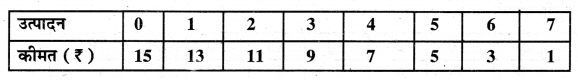

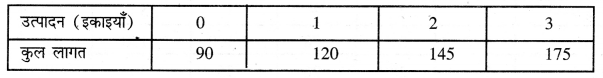

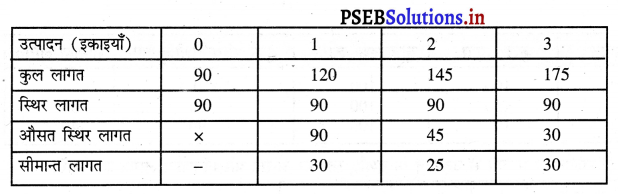

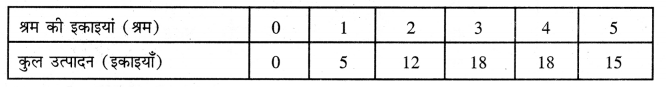

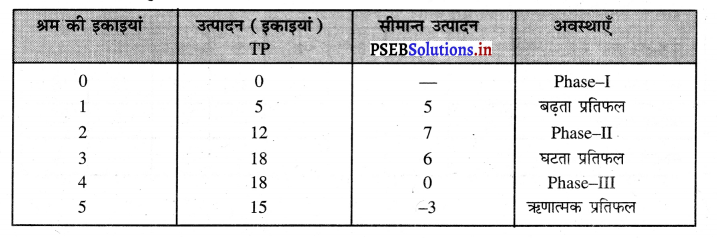

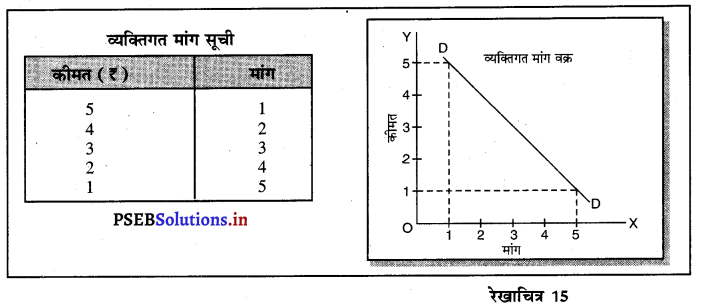

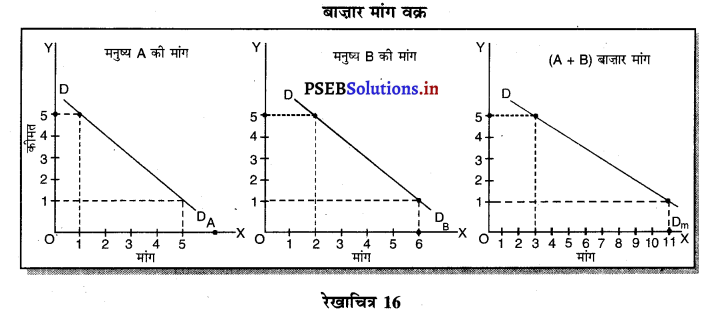

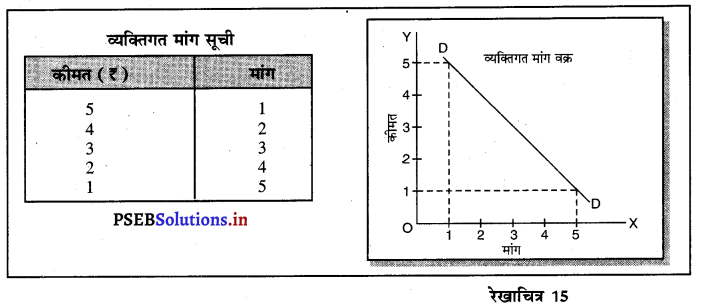

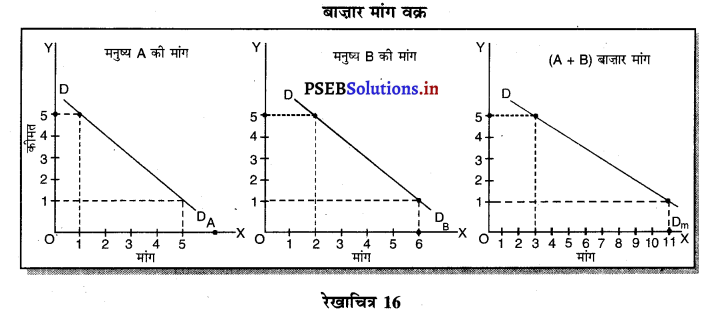

1. व्यक्तिगत मांग सूची (Individual Demand Schedule) यदि एक सूची में एक मनुष्य द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्रा को दिखाया जाता है तो इसको व्यक्तिगत मांग सूची कहा जाता है। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। विभिन्न कीमत पर कुलफी की गई मांग की मात्रा को निम्नलिखित सूची-पत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

सूची-पत्र के अनुसार जब कुलफी की कीमत ₹ 5 है तो उपभोक्ता केवल एक कुलफी की मांग करता है। जैसेजैसे कुलफी की कीमत घटकर ₹ 4, 3, 2, 1 हो जाती है तो उपभोक्ता 2, 3, 4, 5 कुलफियों की मांग करता है। इस सूचीपत्र को व्यक्तिगत सूची-पत्र कहा जाता है। रेखाचित्र 15 में दिखाया है कि जैसे-जैसे कुलफियों की कीमत घटती है, मांग में वृद्धि होती है। इससे DD मांग वक्र बन जाती है, इसको व्यक्तिगत मांग वक्र कहा जाता है।

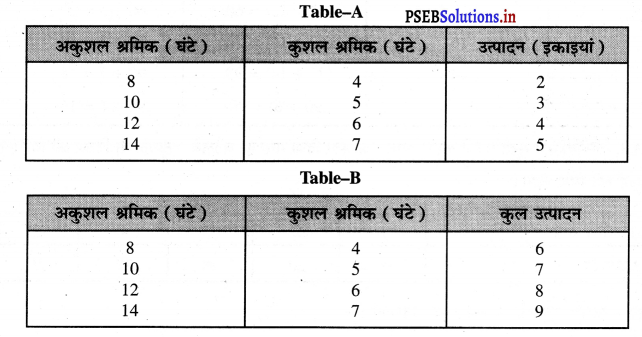

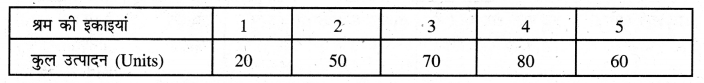

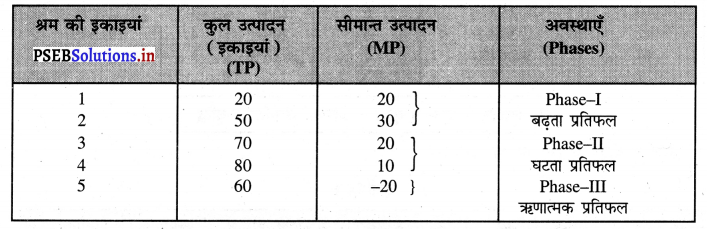

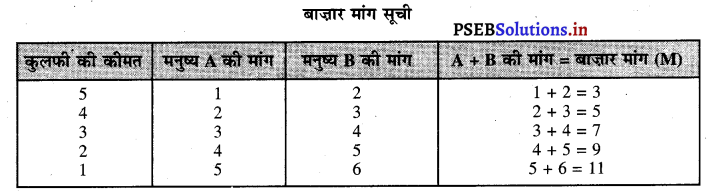

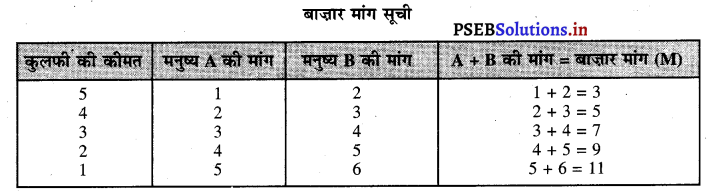

2. बाज़ार मांग सूची (Market Demand Schedule) – बाज़ार में वस्तु के बहुत से खरीददार होते हैं। यदि बाज़ार में सभी ग्राहकों की मांग को जोड़कर मांग सूची बनाई जाए तो इसको बाज़ार मांग सूची कहा जाता है। मान लो बाज़ार में लोग कुलफी की खरीद करते हैं, जिसकी विभिन्न कीमत पर मनुष्य A तथा मनुष्य B द्वारा की गई मांग इस प्रकार है-

सूची-पत्र में A मनुष्य तथा मनुष्य B की मांग के जोड़ से बाज़ार मांग दिखाई गई है। इसको रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

रेखाचित्र 16 में DDA मनुष्य A की मांग वक्र है। जब कीमत ₹ 5 है तो मनुष्य A एक कुलफी की मांग करता है तथा एक रु० कीमत पर 5 कुलफियों की मांग की जाती है। DAD मनुष्य B की मांग वक्र है, ₹ 5 कीमत पर 2 कुलफियों की मांग तथा एक रु० कीमत पर 6 कुलफियों की मांग है। A + B द्वारा बाज़ार मांग वक्र बन जाती है। ₹5 कीमत पर 3 कुलफियों की मांग तथा एक रु० पर 11 कुलफियों की मांग है, इसको बाज़ार मांग वक्र Dm Dm द्वारा दिखाया है।

मांग के निर्धारक तत्व (Determinants of Demand)-

- वस्तु की कीमत-वस्तु की मांग उस वस्तु की अपनी कीमत द्वारा निर्धारण होती है। कीमत तथा मांग का विपरीत सम्बन्ध होता है।

- सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत-स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में जब स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तो इस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। पूरक वस्तुओं की स्थिति में इस वस्तु की मांग कम हो जाएगी, यदि पूरक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है।

- 3. आय-जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी।

- 4. स्वाद, आदतें, फैशन-जब उपभोक्ता के स्वाद, आदतें तथा फैशन में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन हो जाता है।

- 5. जनसंख्या-जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो जाए तो मांग में वृद्धि हो जाती है।

- 6. आय का वितरण-देश में समान आय का वितरण हो तो मांग बढ़ जाती है।

प्रश्न 3.

मांग वक्र की ढलान नीचे की ओर क्यों होती है ? क्या मांग वक्र की ढलान धनात्मक हो सकती (Why does Demand curves slopes downwards ? Can Demand Curve slope positively ?)

अथवा

मांग का नियम क्यों लागू होता है ? स्पष्ट करो। (Why does the Law of Demand operate ? Explain.)

उत्तर-

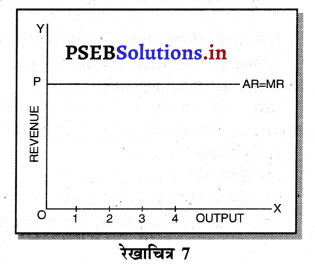

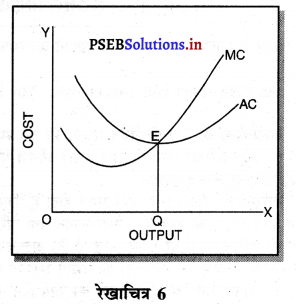

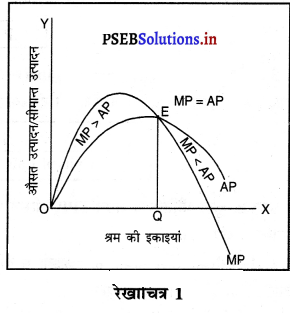

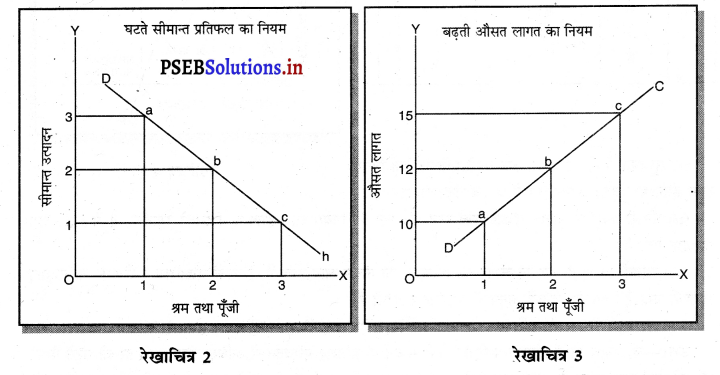

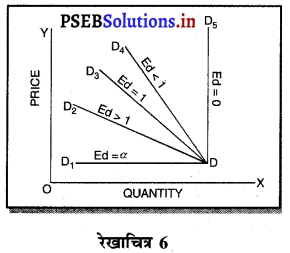

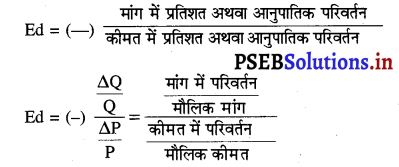

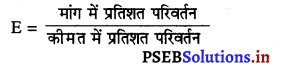

मांग के नियम में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है तथा घटने से मांग में वृद्धि होती है अर्थात् कीमत तथा मांग में विपरीत सम्बन्ध होता है। ऐसे सम्बन्ध से ही मांग रेखा की ऋणात्मक ढलान होती है। कीमत तथा मांग में विपरीत सम्बन्ध के निम्नलिखित कारण होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मांग वक्र 17 की ढलान बाएं से दाएं ओर नीचे की ओर चली जाती है।

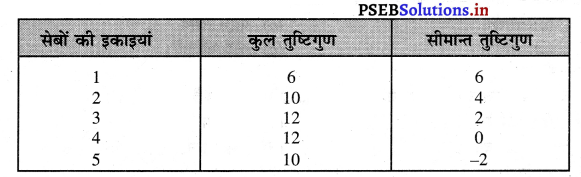

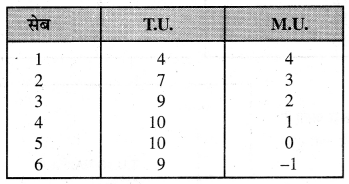

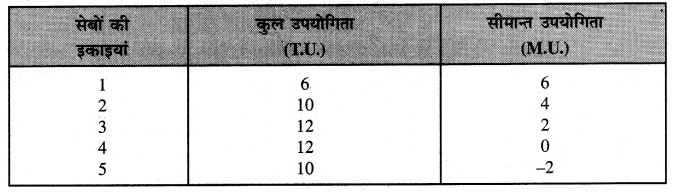

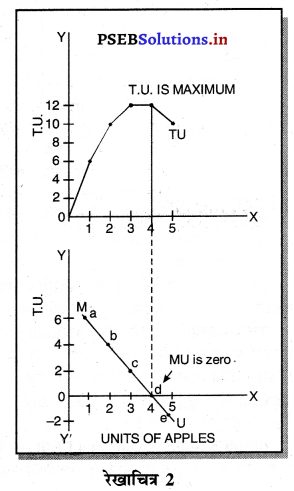

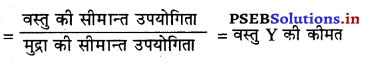

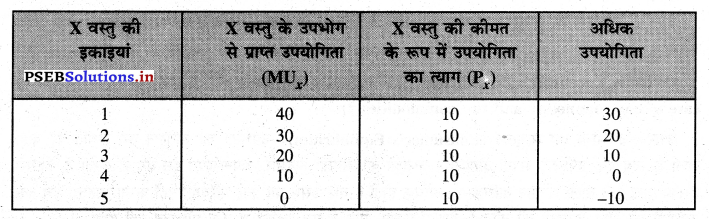

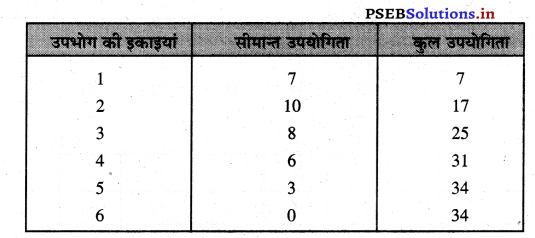

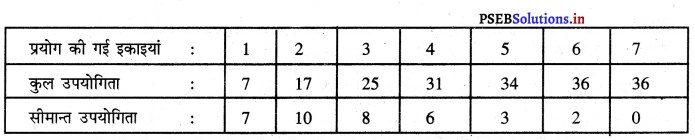

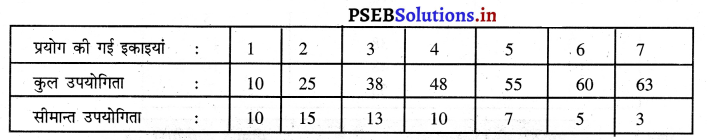

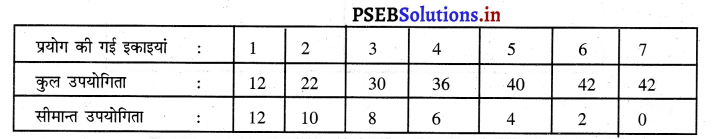

1. घटते सीमान्त उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility)-मांग का नियम, घटते सीमान्त उपयोगिता के नियम पर निर्भर करता है। घटते सीमान्त उपयोगिता के नियम अनुसार, जैसे-जैसे एक उपभोगी वस्तु का अधिक उपभोग करता है, उसका सीमान्त उपयोगिता निरन्तर घटती जाती है। उपभोगी की अधिकसे-अधिक सन्तुष्टि उस स्थिति में होती है, जहां वस्तु की कीमत, उस वस्तु से प्राप्त होने वाले सीमान्त उपयोगिता के समान हो जाती है। वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने से सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए वस्तुओं की अधिक मात्रा तो ही खरीदी जाएगी, यदि कीमत कम हो जाती है। इसलिए घटते सीमान्त उपयोगिता का नियम स्पष्ट करता है कि कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा तथा अधिक वस्तु पर वस्तु की कम मात्रा क्यों खरीदी जाती है।

2. आय प्रभाव (Income Effect) – मांग का नियम लागू होने का दूसरा कारण आय प्रभाव है। किसी वस्तु . की कीमत घटने से उपभोगी की वास्तविक आय (Real Income) बढ़ जाती है। जब वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की अधिक मात्रा की खरीद की जाएगी। उदाहरणस्वरूप दूध की कीमत ₹ 10 प्रति किलोग्राम है। परिवार में 10 किलोग्राम दूध का प्रयोग किया जाता है। इससे 10 x 10 = ₹ 100 व्यय किए जाते हैं। यदि दूध की कीमत ₹ 8 प्रति किलोग्राम हो जाए तथा उपभोगी पहले वाली मात्रा 10 किलोग्राम दूध की खरीद करता है तो उसको 8 x 10 = ₹ 80 व्यय करने पड़ेंगे। इस प्रकार उपभोगी की आय ₹ 20 बढ़ जाती है, जिस कारण दूध की अधिक मात्रा खरीदी जाती है।

3. स्थानापन्न प्रभाव (Substitution Effect)-स्थानापन्न वस्तुएं चाय तथा कॉफी हैं। यदि चाय की कीमत कम हो जाती है, परन्तु कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो लोग कॉफी की जगह पर चाय अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं। चाय की जितनी मात्रा अधिक खरीदी जाएगी. उसको स्थानापन्न प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार जब दो स्थानापन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तथा उस वस्तु की अधिक मात्रा इस कारण की जाती है कि लोग दूसरी स्थानापन्न वस्तु की जगह पर तथा इस वस्तु की अधिक मांग करते हैं, जिसकी कीमत कम हो गई है। इस कारण मांग वक्र ऋणात्मक ढलान वाला बनता है तथा मांग का नियम लागू होता है।

4. नए उपभोगी (New Consumers)-जब एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है जो उपभोगी इस वस्तु की पहले खरीद नहीं कर सकते हैं, अब इस वस्तु को खरीदने लग जाते हैं, जैसे कि मटरों की कीमत ₹ 40 प्रति किलो है तो बहुत कम लोग मटरों की खरीद करते हैं। जब मटरों की कीमत ₹ 10 प्रति किलोग्राम हो जाती है तो बहुत से नए उपभोगी मटर खरीदने लगते हैं तथा पुराने उपभोगी अधिक मात्रा खरीदने लग जाते हैं। इस कारण मांग में बहुत वृद्धि हो जाती है तथा मांग वक्र ऋणात्मक ढलान वाली बनती है।

5. विभिन्न प्रयोग (Different Uses)-बहुत-सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। दूध का प्रयोग चाय, दही, पनीर, मिठाई इत्यादि विभिन्न प्रयोगों में किया जा सकता है। यदि दूध की कीमत बहुत अधिक हो तो इसका प्रयोग केवल चाय के लिए किया जाता है। यदि दूध की कीमत कम हो जाती है तो दूध का प्रयोग दही, मक्खन, पनीर, खीर इत्यादि के लिए भी होने लगता है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं की कीमत घटने से मांग में वृद्धि होती है तथा मांग वक्र की ढलान बाईं ओर से दाईं और नीचे की ओर झुकी होती है।

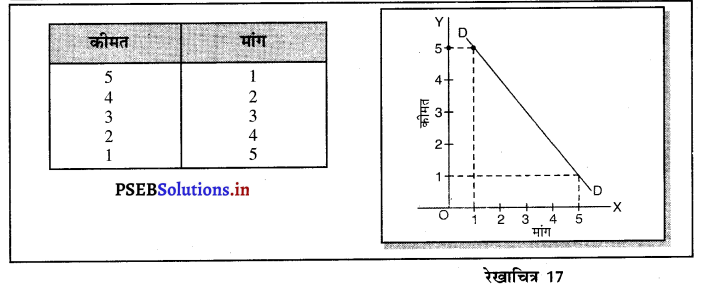

मांग वक्र की धनात्मक ढलान (Positive Slope of Demand Curve)-मांग के नियम के अपवादों के कारण मांग, मांग वक्र 18 की ढलान धनात्मक हो सकती है। इसके मुख्य अपवाद हैं-

- मान प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं की स्थिति में जैसा कि हीरे आदि।

- उपभोगी की अज्ञानता कारण।

- घटिया अथवा गिफ्फन वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र 18 की तरह ढलान धनात्मक हो सकती है।

प्रश्न 4.

मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन में अन्तर बताओ। (Explain the difference between change in quantity demanded and change in demand.)

अथवा

मांग की रेखा तथा संचालन तथा मांग की रेखा में परिवर्तन में अन्तर बताओ। (Explain the difference between movement along demand curve and shift in Demand Curve.)

अथवा

मांग के विस्तार तथा संकुचन तथा मांग में वृद्धि तथा कमी के अन्तर को स्पष्ट करो। (Distinguish between Extension and Contraction in Demand & Increase and decrease in demand.)

उत्तर-

मांग में परिवर्तन को मांग की रेखा द्वारा दो तरह से स्पष्ट किया जाता है-

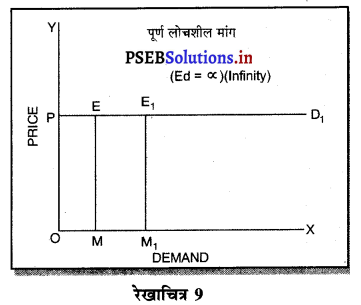

1. एक ही मांग रेखा पर संचालन (Movement Alongwith a Demand)-जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन कारण होता है तो मांग में परिवर्तन को एक मांग रेखा पर प्रकट किया जाता है। इसको मांग की मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। एक वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि को मांग का विस्तार (Extension in Demand) कहा जाता है। इसके विपरीत जब कीमत में वृद्धि हो जाती है तथा मांग में कमी उत्पन्न होती है तो मांग में इस घाटे को मांग का संकुचन (Contraction in Demand) कहा जाता है। इसको मांगी गई मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है।

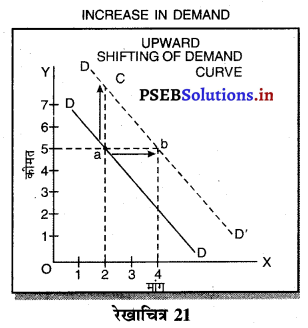

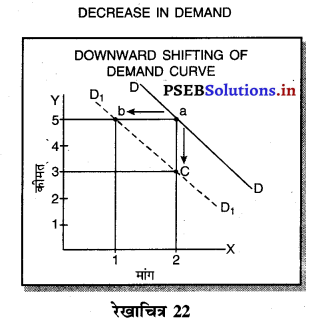

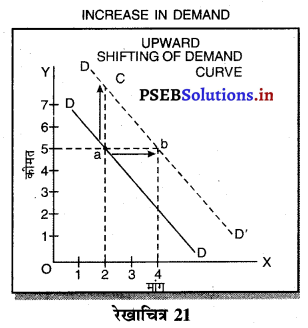

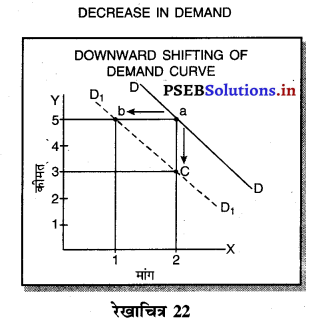

2. मांग वक्र का खिसकना (Shifting in Demand Curve)-जब मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन कारण नहीं, बल्कि किसी अन्य तत्त्वों जैसे कि आय, फैशन, स्वाद, जनसंख्या इत्यादि कारण होता है तो इसको मांग का खिसकना कहा जाता है। इस स्थिति में मांग वक्र प्राथमिक मांग वक्र के ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर खिसक कर नई मांग वक्र बन जाती है। यदि मांग वक्र की ओर खिसक जाती है तो इसको मांग की वृद्धि (Increase in Demand) कहा जाता है तथा यदि मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाती है तो इसको मांग का घाटा (Decrease in Demand) कहा जाता है। इसको मांग में परिवर्तन भी कहा जाता है।

(i) मांग का विस्तार तथा संकुचन (Extension and Contraction in Demand)-मांग में परिवर्तन का मुख्य कारण केवल कीमत में परिवर्तन हो तो इसको मांग का विस्तार अथवा संकुचन भी कहा जाता है।

1. मांग का विस्तार (Extension in Demand)- बाकी बातें समान रहें, वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि हो जाती है। इसको मांग का विस्तार कहा जाता है।

सूची-पत्र में जब एक कुलफी की कीमत ₹ 5 दी है तो उपभोगी एक कुलफी की खरीद करता है, यदि कुलफी की कीमत घटकर एक रुपया हो जाती है तथा मांग 5 कुलफियों की जाती है तो इसको मांग का विस्तार कहा जाता है। रेखाचित्र 19 में मांग वक्र पर a बिन्दु से b बिन्दु तक परिवर्तन को मांग का विस्तार कहा जाता है।

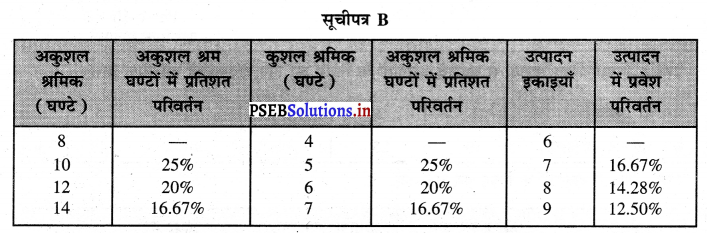

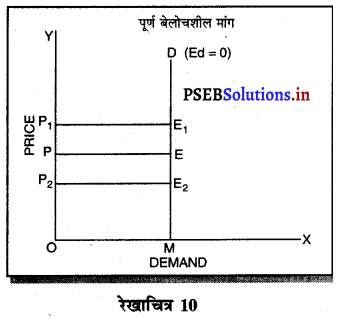

(ii) मांग का संकुचन (Contraction in Demand) बाकी बातें समान रहें अर्थात् आय, फैशन, मौसम में कोई परिवर्तन न हो, वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है तो इसको मांग का संकुचन कहा जाता है।

सूची-पत्र अनुसार जब कुलफी की कीमत एक रुपया है तो उपभोगी 5 कुलफियों की खरीद करता है। कीमत बढ़कर ₹ 5 प्रति कुलफी हो जाती है तो बाकी बातें समान रहें तो कुलफियों की मांग घटकर एक कुलफी रह जाएगी। इस मांग की कमी को मांग का संकुचन कहा जाता है। इसमें a से b तक परिवर्तन को मांग का संकुचन कहा जाता है।

2. मांग में वृद्धि तथा कमी (Increase and Decrease in Demand)-मांग में परिवर्तन, वस्तु की कीमत के बिना अन्य कारण आय, फैशन, स्वाद इत्यादि करके होती है तो मांग में इस परिवर्तन को मांग की वृद्धि अथवा कमी कहा जाता है। . .

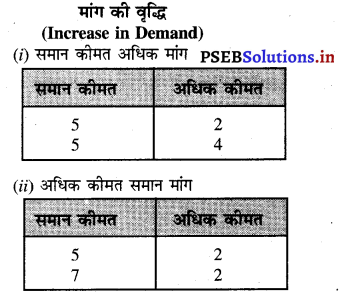

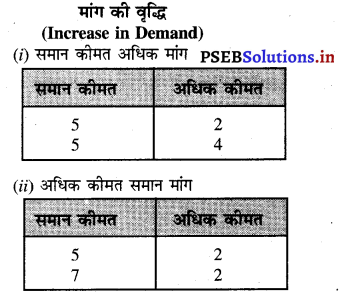

(i) मांग की वृद्धि (Increase in Demand)-मांग की वृद्धि को दो तरह से स्पष्ट किया जा सकता है।

(क) समान कीमत पर अधिक मांग (Same Price More Demand) वस्तु की कीमत समान रहती है, परन्तु उपभोगी की आय ₹ 10,000 प्रति माह से बढ़कर ₹ 20,000 प्रति माह हो जाती है तो उपभोगी द्वारा वस्तु की अधिक मांग की जाएगी, इसको मांग की वृद्धि कहा जाता है।

(ख) अधिक कीमत पर समान मांग (More Price Same Demand) वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, परन्तु उपभोगी पहले जितनी वस्तु की मांग करता है, क्योंकि उसकी आय में वृद्धि हो जाती है तो इसको भी मांग की वृद्धि कहा जाता है।

सूची-पत्र अनुसार कीमत ₹ 5 समान रहती है, परन्तु आय बढ़ने के कारण मांग 2 कुलफियों की जगह पर 4 कुलफियों की हो जाती है तो इसको मांग की वृद्धि कहा जाता है।सूची-पत्र के भाग (2) में कीमत ₹ 5 से बढ़कर ₹ 7 हो जाती है, परन्तु मांग 2 कुलफियों की समान रहती है, क्योंकि उपभोगी की आय बढ़ गई है। इसको भी मांग की वृद्धि कहा जाता है।

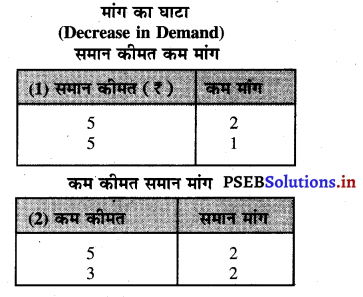

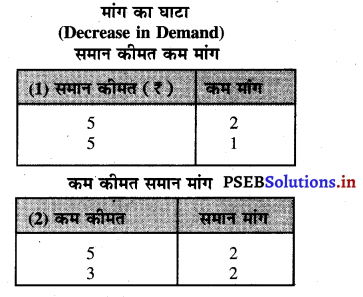

2. मांग की कमी (Decrease in Demand)-मांग की कमी को भी दो तरह से स्पष्ट किया जा सकता है।

- समान कीमत कम मांग (Same Price Less Demand)-वस्तु की मांग में कमी का मुख्य कारण कीमत से कम होकर ₹ 5,000 प्रति माह रह जाती है तो कीमत समान रहे तो भी मांग कम हो जाएगी, इसको मांग की कमी कहा जाएगा।

- कम कीमत समान मांग (Less Price Same Demand)-मान लो उपभोगी की आय कम हो जाती है। वस्तु की कीमत में कमी आ जाने के कारण भी उपभोगी पहले जितनी वस्तु की खरीद करता है, इस स्थिति को मांग की कमी कहा जाता है।

सूची-पत्र अनुसार कीमत ₹ 5 समान रहती है, परन्तु मांग दो कुलफियों से कम होकर एक कुलफी ही रह जाती है अथवा कुलफी की कीमत ₹ 5 से कम होकर ₹ 3 रह जाती है तथा मांग 2 कुलफियों की समान रहती है तो इसको मांग की कमी कहा जाता है।

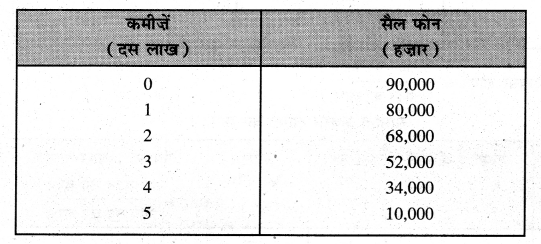

V. संरख्यात्मक प्रश्न (Numericals)

प्रश्न 1.

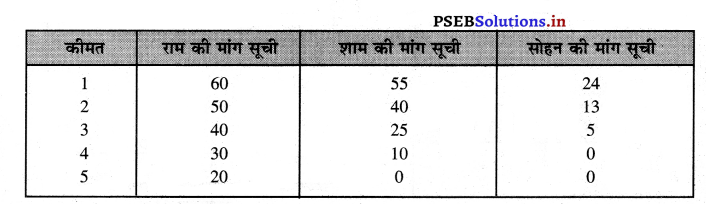

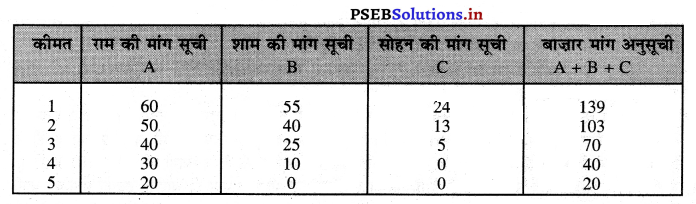

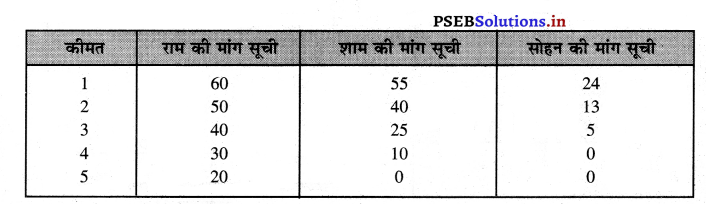

तीन उपभोक्ताओं राम, शाम तथा सोहन की मांग अनुसूची में दी हुई है। बाज़ार मांग अनुसूची का निर्माण कीजिए।

उत्तर-

बाज़ार मांग अनुसूची कीमत –

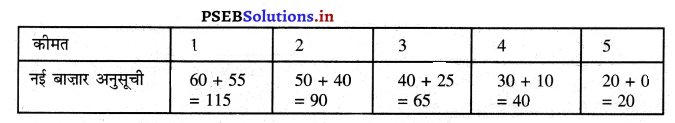

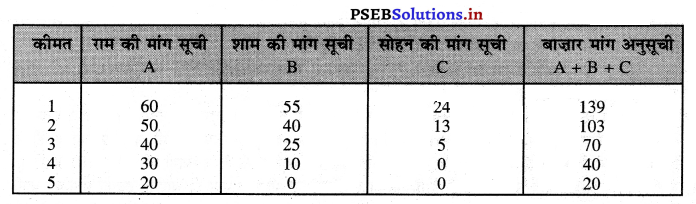

प्रश्न 2.

सूची-पत्र प्रश्न 1 में यदि सोहन को छोड़ दिया जाए तो नई बाज़ार अनुसूची क्या होगी ?

उत्तर –

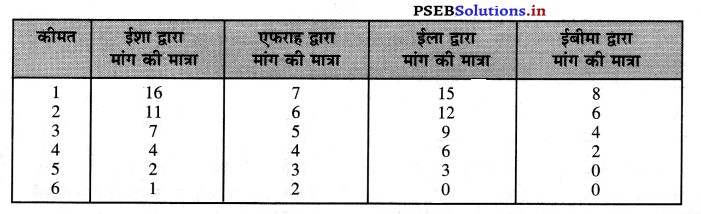

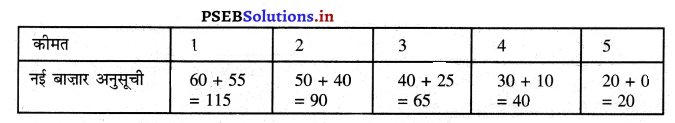

प्रश्न 3.

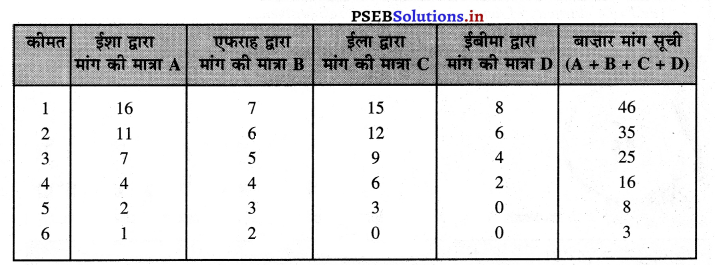

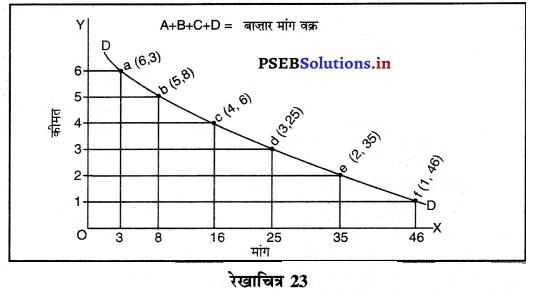

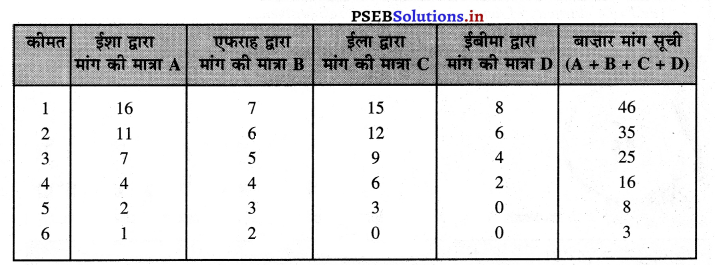

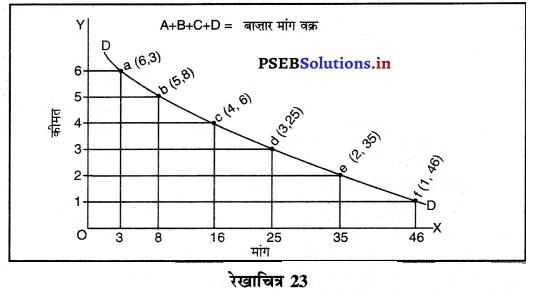

मुस्कराहट (Smile) नाम के फल के चार उपभोगी हैं। यह उपभोगी ईशा, एफराह, ईला, ईबीमा हैं। मुस्कराहट फल की मांग सूची निम्नलिखित अनुसार है। बाजार मांग वक्र का निर्माण करो।

उत्तर-

बाज़ार मांग सूची का निर्माण –

प्रश्न 4.

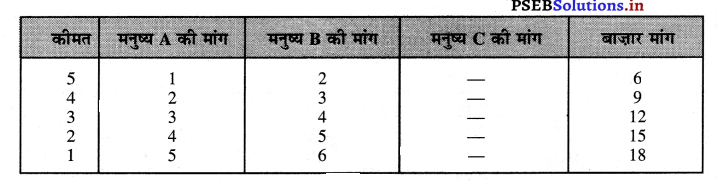

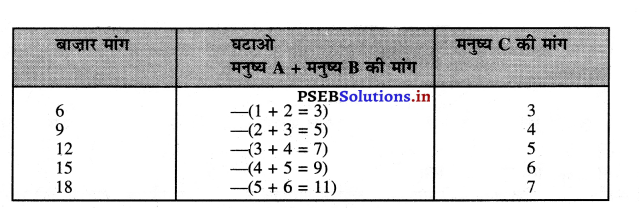

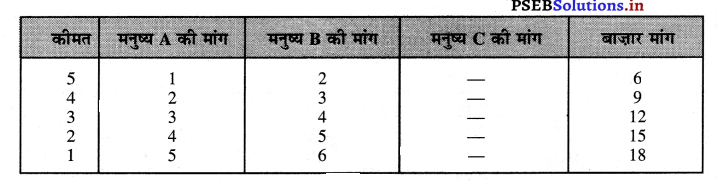

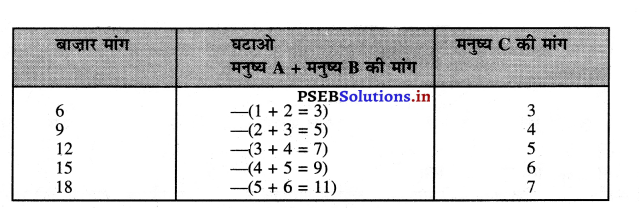

निम्नलिखित अनुसूची में C मनुष्य की मांग अनुसूची ज्ञात करो।

उत्तर-

मनुष्य C की मांग अनुसूची –

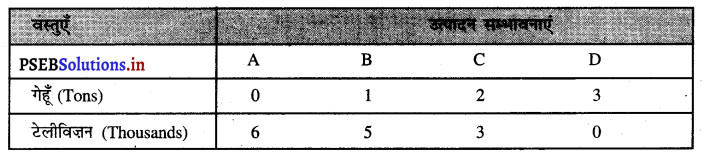

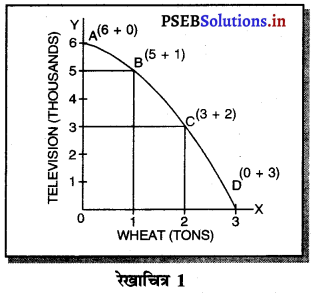

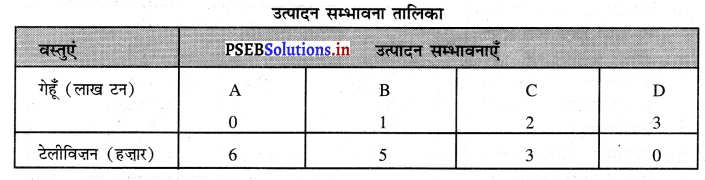

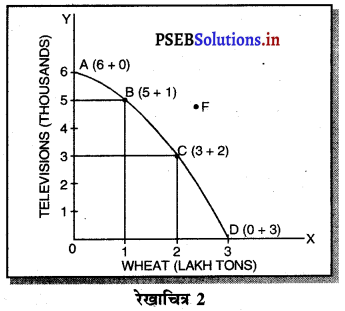

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()