Punjab State Board PSEB 11th Class Sociology Book Solutions Chapter 7 विवाह, परिवार तथा नातेदारी Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Sociology Chapter 7 विवाह, परिवार तथा नातेदारी

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न (Textual Questions)

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दीजिए :

प्रश्न 1.

अन्तर्विवाह से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर-

वह विवाह जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित समूह, जाति या उपजाति के अंदर ही विवाह करवाना पड़े, अन्तर्विवाह होता है।

प्रश्न 2.

विवाह संस्था की उत्पत्ति के कोई दो महत्त्वपूर्ण आधार बताइये।

उत्तर-

शारीरिक आवश्यकता, भावात्मक आवश्यकता, समाज को आगे बढ़ाना तथा बच्चों का पालन-पोषण करके विवाह की संस्था सामने आयी।

प्रश्न 3.

एक विवाह किसे कहते हैं ?

उत्तर-

जब एक पुरुष का एक समय में एक स्त्री के साथ विवाह होता है तो इसे एक विवाह का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 4.

साली विवाह किसे कहते हैं ?

उत्तर-

जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् उसकी बहन से विवाह कर लेता है तो उसे साली विवाह कहते हैं।

प्रश्न 5.

बहुपति विवाह के प्रकार बताइये।

उत्तर-

यह दो प्रकार का होता है-भातृ बहुपति विवाह जिसमें स्त्री के सभी पति भाई होते हैं तथा अभ्रातृ बहुपति विवाह जिसमें स्त्री के सभी पति भाई नहीं होते।

प्रश्न 6.

बहुपत्नी विवाह के प्रकार बताइये।

उत्तर-

यह दो प्रकार का होता है-द्वि-पत्नी विवाह जिसमें एक व्यक्ति की दो पत्नियाँ होती हैं तथा बहुपत्नी विवाह जिसमें व्यक्ति की कई पत्नियाँ होती हैं।

प्रश्न 7.

अन्तर्विवाह के कुछ उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

मुसलमानों में शिया तथा सुन्नी अन्तर्वैवाहिक समूह हैं। ईसाइयों में रोमन कैथोलिक तथा प्रोटैस्टैंट अन्तर्वैवाहिक समूह है।

प्रश्न 8.

विवाह को परिभाषित कीजिए।

उत्तर-

लुण्डबर्ग के अनुसार, “विवाह के नियम तथा तौर-तरीके होते हैं जो पति पत्नी के एक-दूसरे के प्रति अधिकारों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों का वर्णन करते हैं।”

प्रश्न 9.

परिवार के दो प्रकार्य बताइये।

उत्तर-

- परिवार बच्चों का समाजीकरण करता है।

- परिवार बच्चे को सम्पत्ति प्रदान करता है।

प्रश्न 10.

आकार के आधार पर परिवार के स्वरूपों के नाम लिखिए।

उत्तर-

आकार के आधार पर परिवार के तीन प्रकार होते हैं-केन्द्रीय परिवार, संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार।

प्रश्न 11.

सत्ता के आधार पर परिवार के स्वरूपों के नाम लिखिए।

उत्तर-

सत्ता के आधार पर परिवार के दो प्रकार होते हैं-पितृसत्तात्मक व मातृसत्तात्मक।

प्रश्न 12.

वैवाहिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर-

वह नातेदारी जो विवाह के पश्चात् बनती है, उसे वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। उदाहरण के लिए सास, ससुर, जमाई, बहू इत्यादि।

प्रश्न 13.

संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर-

वह परिवार जिसमें दो से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं तथा एक रसोई में खाना खाते हैं, संयुक्त परिवार होता है।

प्रश्न 14.

नातेदारी से आप क्या समझते हैं ? .

उत्तर-

नातेदारी में वह संबंध शामिल होते हैं जो काल्पनिक या वास्तविक वंश परम्परागत बन्धनों पर आधारित तथा समाज द्वारा प्रभावित होते हों।

प्रश्न 15.

नातेदारी के प्रकार बताइये।

उत्तर-

नातेदारी दो प्रकार की होती है :- वैवाहिक तथा रक्त संबंधी।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-35 शब्दों में दीजिए :

प्रश्न 1.

संस्था शब्द से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर-

संस्था न तो लोगों का समूह है तथा न ही संगठन है। संस्था तो किसी कार्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिमापों की व्यवस्था है। संस्था तो किसी विशेष महत्त्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं के इर्द-गिर्द केन्द्रित रूढ़ियों तथा लोक रीतियों का गुच्छा है। संस्थाएं तो संरचित प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कार्य करता है।

प्रश्न 2.

अधिमान्य नियम किसे कहते हैं ?

उत्तर-

प्रत्येक संस्था के कुछ अधिमान्य नियम होते हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। उदाहरण के लिए विवाह एक ऐसी संस्था है जो पति-पत्नी के बीच संबंधों को नियमित करती है। इस प्रकार शैक्षिक संस्थाओं के रूप में स्कूल तथा कॉलेज के अपने-अपने नियम तथा कार्य करने के तौर-तरीके होते हैं।

प्रश्न 3.

अनुलोम तथा प्रतिलोम क्या है ?

उत्तर-

- अनुलोम-यह एक प्रकार का सामाजिक नियम है जिसके अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है।

- प्रतिलोम-यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं मिलती है।

प्रश्न 4.

बहुविवाह के दो प्रकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-

- बहपति विवाह-इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री के कई पति होते हैं तथा इसके दो प्रकार होते हैं। भ्रातृ बहुपति विवाह जिसमें सभी पति भाई होते हैं तथा गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह जिसमें सभी पति भाई नहीं होते।

- बहुपत्नी विवाह-इस प्रकार के विवाह में एक पति की एक समय में कई पत्नियाँ होती हैं।

प्रश्न 5.

भ्रातृत्व बहपति विवाह किसे कहते हैं ?

उत्तर-

इस प्रकार के विवाह में एक पत्नी के कई पति होते हैं तथा वह सभी आपस में भाई होते हैं। बच्चों का पिता बड़े भाई को माना जाता है तथा पत्नी से संबंध बनाने से पहले बड़े भाई की आज्ञा लेनी पड़ती है।

प्रश्न 6.

निकटाभिगमन निषेध की चर्चा कीजिए।

उत्तर-

निकटाभिगमन निषेध का अर्थ है शारीरिक अथवा वैवाहिक संबंध उन दो व्यक्तियों के बीच एक-दूसरे के साथ रक्त संबंधित हैं अथवा एक परिवार से संबंध रखते हैं। इस प्रकार के संबंध सभी मानवीय समाजों में वर्जित हैं। किसी भी संस्कृति में रक्त संबंधियों के बीच किसी प्रकार के लैंगिक संबंधों की आज्ञा नहीं होती है।

प्रश्न 7.

गोत्र किसे कहते हैं ?

उत्तर-

गोत्र रिश्तेदारों का समूह होता है जो किसी साझे पूर्वज की एक रेखीय संतान होते हैं। पूर्वज साधारणतया कल्पित ही होते हैं क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। यह बहिर्वैवाहिक समूह होते हैं। यह वंश समूह का ही विस्तृत रूप है जोकि माता या पिता के अनुरेखित रक्त संबंधियों से बनता है।

प्रश्न 8.

सलिंग तथा विलिंग सहोदर विवाह के मध्य अन्तर कीजिए।

उत्तर-

- सलिंग विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें दो भाइयों या दो बहनों के बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। मुसलमानों में यह विवाह प्रचलित है।

- विलिंग सहोदर विवाह में व्यक्ति के मामा की बेटी या बुआ की लड़की के साथ विवाह हो जाता है। इस प्रकार के विवाह गोंड, उराओं तथा खड़िया जनजातियों में प्रचलित हैं।

प्रश्न 9.

निकटता तथा दूरी के आधार पर नातेदारी को परिभाषित कीजिए।

उत्तर-

निकटता तथा दूरी के आधार पर तीन प्रकार की नातेदारी होती है-

- प्राथमिक रिश्तेदार-वह रिश्तेदार जिनके साथ हमारा सीधा तथा नज़दीक का रक्त संबंध होता है जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन।

- द्वितीय रिश्तेदार-यह हमारे प्राथमिक रिश्तेदारों के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जैसे कि पिता के पितादादा।

- तृतीय रिश्तेदार-वह रिश्तेदार जो हमारे द्वितीय संबंधियों के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जैसे कि चाचा की पत्नी-चाची।

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75-85 शब्दों में दीजिए :

प्रश्न 1.

महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

उत्तर-

1. विवाह-विवाह सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसकी सहायता से व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने तथा बच्चे पैदा करने की आज्ञा होती है। विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है।

2. परिवार-जब व्यक्ति विवाह करता है तथा बच्चे पैदा करता है तो परिवार का निर्माण होता है। परिवार ही व्यक्ति को जीवन जीने के तरीके सिखाता है तथा उसे समाज में रहने के तरीके सिखाता है।

3. नातेदारी-नातेदारी रिश्तेदारों की व्यवस्था है जिसमें रक्त संबंधी व वैवाहिक संबंधी रिश्तेदार शामिल होते हैं। रिश्तेदारी के बिना व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता है।

प्रश्न 2.

विवाह की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं कौन-सी हैं ?

उत्तर-

- विवाह एक सर्वव्यापक संस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है।

- विवाह लैंगिक संबंधों को सीमित तथा नियन्त्रित करता है।

- विवाह से व्यक्ति के लैंगिक संबंधों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है।

- विवाह से स्त्री व पुरुष को सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है।

- अलग-अलग समाजों में अलग-अलग प्रकार के विवाह होते हैं।

- इसकी सहायता से धार्मिक रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखा जाता है।

प्रश्न 3.

विवाह के स्वरूपों के रूप में एक विवाह तथा बहविवाह के बीच विवाह के मध्य अंतर कीजिए।

उत्तर-

1. एक विवाह-आजकल के समय में एक विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करवा सकता है। इसमें एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह ग़ैर-कानूनी है। पति-पत्नी के संबंध गहरे, स्थायी तथा प्यार से भरपूर होते हैं।

2. बहुविवाह-बहुविवाह का अर्थ है एक से अधिक विवाह करवाना। अगर एक स्त्री या पुरुष एक से अधिक विवाह करवाए तो इसे बहुविवाह कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह । बहुपति विवाह दो प्रकार का होता है-भ्रातृ बहुपति विवाह तथा गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह।

प्रश्न 4.

परिवार के प्रकार्यों को समझाइये।

उत्तर-

- परिवार में बच्चे का समाजीकरण होता है। परिवार में व्यक्ति समाज में रहने के तौर-तरीके सीख़ता है तथा अच्छा नागरिक बनता है।

- परिवार हमारी संस्कृति को संभालता है। प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को संस्कृति देता है जिससे संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी संचार होता रहता है।

- परिवार में व्यक्ति की संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है तथा इससे व्यक्ति के जीवन भर की कमाई सुरक्षित रह जाती है।

- पैसे की आवश्यकता व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए होती हैं तथा इस कारण ही परिवार पैसे का भी प्रबन्ध करता है।

- परिवार व्यक्ति के ऊपर नियन्त्रण रखता है ताकि वह गलत रास्ते पर न जाए।

प्रश्न 5.

(अ) अनुलोम (ब) प्रतिलोम (स) लेवीरेट/ देवर विवाह (द) सोरोरेट/साली विवाह जैसी अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

(अ) अनुलोम-यह एक प्रकार का सामाजिक नियम है जिसके अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है।

प्रतिलोम-यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं मिलती है।

(ब) अनुलोम-यह एक प्रकार का सामाजिक नियम है जिसके अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है।

प्रतिलोम-यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं मिलती है।

(स) देवर विवाह-विवाह की इस प्रथा में पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती है। इससे परिवार की जायदाद सुरक्षित रह जाती है तथा परिवार टूटने से बच जाता है। बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से हो जाता है।

(द) साली विवाह-इस विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् अपनी साली से विवाह करवा लेता है। यह दो प्रकार का होता है-सीमित साली विवाह तथा समकालीन साली विवाह।

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250-300 शब्दों में दें :

प्रश्न 1.

संस्था से आप क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताएं बताइये।

उत्तर-

संस्था का अर्थ (Meaning of Institution)-हम अपने जीवन में हजारों बार इस संस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। एक आम इन्सान की नज़र में संस्था का अर्थ किसी इमारत (Building) तक ही सीमित रहता है जबकि एक समाज शास्त्री की नज़र में इसका अर्थ किसी इमारत या लोगों के समूह से नहीं लिया जाता। समाज शास्त्री तो संस्था का अर्थ विस्तृत शब्दों में तथा समाज के अनुसार करते हैं। इनके अनुसार एक संस्था नियमों तथा परिमापों की व्यवस्था है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद करती हैं। इस तरह संस्था तो व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूढ़ियों तथा लोक रीतियों का समूह है। यह तो वह प्रक्रिया है जिनकी मदद से व्यक्ति अपने कार्य करता है। संस्था तो सम्बन्धों की वह संगठित व्यवस्था है जिसमें समाज की कीमतें शामिल होती हैं तथा जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका कार्य मनुष्य की आवश्यताओं को पूरा करना होता है तथा मनुष्य के कार्य तथा व्यवहारों को पूरा करना होता है। इसमें पदों तथा भूमिकाओं का भी जाल होता है तथा इन्हें विभाजित किया जाता है।

इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्था मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्यविधियां, व्यवस्थाओं तथा नियमों का संगठन है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनेक समूहों का सदस्य बनना पड़ता है। हर समूह में अपने सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें होती रहती हैं। बहुत-सी सफल तथा असफल कोशिशों के बाद समूह अपने सदस्य की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके ढूंढ लेता है तथा समूह के सभी सदस्य इन तरीकों को मान लेते हैं। इस तरह समूह के सभी नहीं तो ज्यादातर सदस्य इनको मान लेते हैं। इस तरह समाज में कुछ विशेष हालातों के लिए कुछ विशेष प्रकार के तरीके निर्धारित हो जाते हैं तथा इन तरीकों के विरुद्ध काम करना ठीक नहीं समझा जाता। इस तरह मनुष्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना तथा सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यविधियों को संस्था कहते हैं।

परिभाषाएं (Definitions) –

- मैरिल तथा एलडरिज़ (Meril and Eldridge) के अनुसार, “सामाजिक संस्थाएं सामाजिक प्रतिमान हैं जोकि मनुष्य प्राणियों के अपने मौलिक कार्यों को करने में व्यवस्थित व्यवहार को स्थापित करती है।”

- एलवुड (Elwood) के अनुसार, “संस्था इकट्ठे मिलकर रहने के प्रतिमानित तरीके हैं जो समुदाय की सत्ता द्वारा स्वीकृत, व्यवस्थित तथा स्थापित किए गए हों।”

- सुदरलैंड (Sutherland) के अनुसार, “समाजशास्त्रीय भाषा में संस्था उन लोक रीतों तथा रूढ़ियों का समूह है जो मनुष्यों के उद्देश्यों या लक्षणों को प्राप्ति में केन्द्रित हो जाता है।”

इस तरह उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्था का विकास किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। इसलिए यह रीति-रिवाजों, परिमापों, नियमों, कीमतों आदि का भी समूह है। समनर (sumner) ने अपनी पुस्तक “Folkways” में, सामाजिक संरचना को भी संस्था में शामिल कर लिया है। संस्था व्यक्ति को व्यक्तिगत व्यवहार के तरीके पेश करती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि संस्था क्रियाओं का वह संगठन होता है, जिसे समाज किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकार कर लेता है। समाज में अलगअलग सभाएं पाई जाती हैं तथा हर एक सभा की अपनी ही संस्था होती है, जिसके द्वारा वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेती है। उदाहरण के लिए राज्य की संस्था सरकार होती है। यह संस्थाएं व्यक्तियों को आपस में बाँध कर रखती हैं।

संस्था की विशेषताएं (Characteristics of Institution) –

1. यह सांस्कृतिक तत्त्वों से बनती है (It is made up of cultural things)-समाज में संस्कृति के जो तत्त्व मौजूद होते हैं जैसे रूढ़ियों, लोकरीतियों, परिमाप, प्रतीमान के संगठन को संस्था कहते हैं। एक समाज शास्त्री ने तो इसे प्रथाओं का गुच्छा कहा है। जब समाज में मिलने वाली प्रथाएं रीति-रिवाज, लोकरीतियां, रूढियां संगठित हो जाती हैं तथा एक व्यवस्था का रूप धारण कर लेती हैं तो यह संस्था है। इस तरह व्यवस्था संस्कृति में मिलने वाले तत्त्वों से बनती है तथा यह फिर मनुष्य की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करती है।

2. यह स्थायी होती है (It is Permanent) एक संस्था तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक वह ज्यादा समय तक लोगों की ज़रूरतों को पूरा न करे। अगर वह कम समय तक लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है तो वह संस्था नहीं बल्कि सभा कहलाएगी। इस तरह संस्था अधिक समय तक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि संस्था कभी भी अलोप हो सकती है। किसी भी संस्था मांग समय के अनुसार होती है। किसी विशेष समय में किसी संस्था की मांग कम भी हो सकती है तथा अधिक भी। अगर किसी समय में किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती या कोई संस्था अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तो वह धीरे-धीरे अलोप हो जाती है।

3. इसके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं (It has some special motives or objectives)-जब भी संस्था का निर्माण होता है तो उसका कोई विशेष उद्देश्य होता है। संस्था को यह ज्ञान होता है कि अगर वह बन रही है तो उसके क्या उद्देश्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की विशेष प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करना है। इस तरह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना ही इनका विशेष उद्देश्य होता है परन्तु फिर भी यह हो सकता है कि समय बदलने के साथ-साथ संस्था लोगों की आवश्यकताओं को पूरा न कर सके तो फिर इन स्थितियों में उसकी जगह कोई और संस्था उत्पन्न हो जाती है।

4. संस्कृति के उपकरण (Cultural Equipments)-संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्कृति के भौतिक पक्ष का सहारा लिया जाता है, जैसे फर्नीचर, ईमारत इत्यादि। इनका रूप तथा व्यवहार दोनों ही निश्चित किए जाते हैं। इस तरह अगर संस्था को अपने उद्देश्य पूरे करने हैं तो उसे भौतिक संस्कृति से बहुत कुछ लेना पड़ता है। अभौतिक संस्कृति जैसे विचार, लोक रीतियां, रूढ़ियां इत्यादि तो पहले ही संस्था में रहते हैं।

5. अमूर्तता (Abstractness)—जैसे कि ऊपर बताया गया है कि संस्था का विकास लोक रीतियों, रूढ़ियों, रिवाजों के साथ होता है। ये सभी अभौतिक संस्कृति का ही भाग हैं तथा अभौतिक संस्कृति के इन पक्षों को हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं। इस तरह संस्था में अमूर्त्तता का पक्ष शामिल होता है। इसे स्पर्श नहीं सकते केवल महसूस किया जा सकता है। संस्था किसी स्पर्श करने वाली वस्तुओं का संगठन नहीं बल्कि नियमों, कार्य प्रणालियों, लोक रीतों का संगठन है जोकि मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विकसित होती है।

प्रश्न 2.

एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-

विवाह स्त्री व पुरुष का समाज की ओर से स्वीकृत मेल है जो नए गृहस्थ का निर्माण करता है। विवाह न केवल आदमी व औरत के सम्बन्धों को ही मान्यता प्रदान करता है बल्कि इससे अन्य सम्बन्धों को भी मान्यता मिलती है। विवाह का अर्थ केवल सम्भोग नहीं है बल्कि विवाह परिवार की नींव है। विवाह की सहायता से व्यक्ति लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश करता है, घर बसाता है व सन्तान पैदा करके उसका पालन-पोषण करता है।

विवाह का अर्थ (Meaning of Marriage)-साधारण शब्दों में विवाह से अर्थ केवल लिंग सम्बन्धों की पूर्ति तक ही लिया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह अर्थ बिल्कुल ही अधूरा है। विवाह का अर्थ है कि उस संस्था में विरोधी लिंगों के मेल जिसके द्वारा परिवार का निर्माण हो व समाज के द्वारा स्वीकारा जाए अर्थात् विवाह की संस्था का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति से भी जोड़ते हैं।

विवाह की परिभाषाएं (Definitions of Marriage) –

1. मजूमदार (Majumdar) के अनुसार, “विवाह पुरुष व स्त्री का सामाजिक तौर से स्वीकार किया हुआ मेल होता है या पुरुष व स्त्री के मेल और सम्भोग को मान्यता प्रदान करने के लिए समाज द्वारा निकाली एक प्रतिनिधि या गौण संस्था है जिसका उद्देश्य है-(1) घर की स्थापना (2) लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश (3) बच्चे पैदा करना (4) बच्चों का पालन-पोषण करना ।”

2. वैस्टर मार्क (Western Mark) के अनुसार, “विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से होने वाला वह सम्बन्ध है, जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें विवाह के दोनों पक्षों के और उनसे पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार व कर्त्तव्य भी शामिल होते हैं।”

3. एण्डर्सन व पार्कर (Anderson and Parker) के अनुसार, “विवाह एक या ज्यादा पुरुषों व एक या अधिक स्त्रियों के बीच समाज द्वारा स्वीकारा स्थायी सम्बन्ध है, जिसमें पितृत्व हेतु सम्भोग की आज्ञा होती है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह की संस्था एक ऐसी संस्था है, जिसके ऊपर हमारे समाज की संरचना भी निर्भर करती है। आदमी व औरत के लैंगिक सम्बन्धों को नियमित करके ही हम बच्चों के पालन-पोषण पर ध्यान दे सकते हैं। इसी कारण इस संस्था को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। जब यह लिंग सम्बन्ध समाज के द्वारा स्वीकारे बिना ही स्थापित हो जाएं तो हम उस विवाह को या उन सम्बन्धों को गैर-कानूनी करार दे देते हैं व पैदा हुए बच्चों के लिए भी ‘नाजायज़ बच्चा’ (illegal child) शब्द का प्रयोग करते हैं। इस कारण विवाह का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन कर कई और तरह के काम करता है, जो समाज के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं।

प्रश्न 3.

विवाह के विभिन्न प्रकारों अथवा स्वरूपों को विस्तार से समझाइये।

उत्तर-

प्रत्येक समाज अपने आप में दूसरे समाज से अलग है। प्रत्येक समाज के अपने-अपने नियम, परम्पराएं व संस्थाएं होती हैं व प्रत्येक समाज में अलग-अलग संस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं। क्योंकि प्रत्येक समाज में इन प्रकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है। इस तरह विवाह नामक संस्था की अलगअलग समाजों में उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक प्रकार किस्में या रूप हैं। इन रूपों का वर्णन निम्नलिखित है-

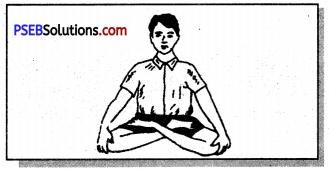

1. एक विवाह (Monogamy)-आजकल के आधुनिक युग में एक विवाह का प्रचलन अधिक है। इस तरह से विवाह में एक आदमी एक समय में एक ही औरत से विवाह करवा सकता है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह ग़ैर-कानूनी है। इसमें पति-पत्नी के सम्बन्ध अधिक स्थाई, गहरे, प्यार व हमदर्दी पूर्ण होते हैं। इसमें बच्चों का पालन-पोषण सही ढंग से हो सकता है और उन्हें माता-पिता का भरपूर प्यार मिलता है। इस तरह के विवाह में पति-पत्नी में पूरा तालमेल होता है जिससे परिवार में झगड़े होने की सम्भावना काफ़ी कम रहती है। किन्तु इस तरह के विवाह में कई समस्याएं भी हैं। पत्नी अथवा पति के अस्वस्थ होने पर सारे काम रुक जाते हैं व बच्चों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता।

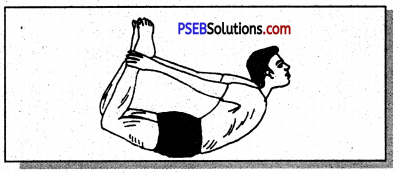

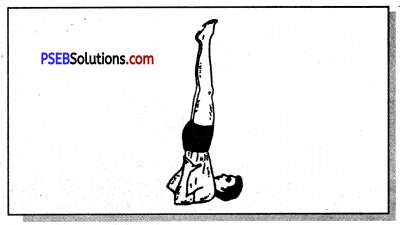

2. बहु पति विवाह (Polyandry)- इसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं। यह आगे दो प्रकार का होता है।

(i) भ्रातृ बहुपति विवाह (Fraternal Polyandry)-इस विवाह के अनुसार स्त्री के सारे पति आपस में भाई होते हैं पर कभी-कभी ये सगे भाई न होकर एक ही जाति के व्यक्ति भी होते हैं। इस विवाह की प्रथा में सबसे बड़ा भाई एक स्त्री से विवाह करता है और उसके सब भाई उस पर पत्नी के रूप में अधिकार मानते हैं व सारे उससे लैंगिक सम्बन्ध रखते हैं। यदि कोई छोटा भाई विवाह करता है तो उसकी पत्नी भी सब भाइयों की पत्नी होती है जितने बच्चे होते हैं वह सब बड़े भाई के माने जाते हैं व सम्पत्ति में अधिकार भी सबसे अधिक बड़े भाई या सबसे पहले पति का होता है। भारत में ये प्रथा मालाबार, पंजाब, नीलगिरि, लद्दाख, सिक्किम व आसाम में पाई जाती है।

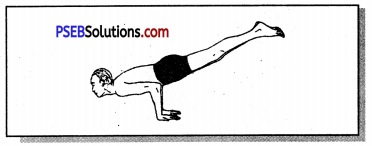

(ii) गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह (Non Fraternal Polyandry) बहुपति विवाह के इस प्रकार में एक स्त्री के पति आपस में भाई नहीं होते। यह सब पति भिन्न-भिन्न स्थान के रहने वाले होते हैं। ऐसे हालात में स्त्री निश्चित समय के लिए एक पति के पास रहती है व फिर दूसरे के पास व फिर तीसरे के पास। इस तरह सम्पूर्ण वर्ष वह अलग-अलग पतियों के पास जीवन व्यतीत करती है। जिस समय में एक स्त्री एक पति के पास रहती है उस समय दौरान दूसरे पतियों को उससे सम्बन्ध बनाने का अधिकार नहीं होता। बच्चा होने के पश्चात् कोई एक पति एक विशेष संस्कार से उसका पिता बन जाता है। वह गर्भावस्था में स्त्री को तीर कमान भेंट करता है व उसे बच्चे का पिता मान लिया जाता है। बारी-बारी सभी पतियों को ऐसा करने दिया जाता है।

3. बहु-पत्नी विवाह (Polygyny)-बहु-पत्नी विवाह की प्रथा भारतवर्ष में पुराने समय में प्रचलित थी। राजा और उसके बड़े-बड़े मन्त्री बहुत सी पत्नियों को रखा करते थे। उस समय राजा के स्तर का अनुमान उसके द्वारा रखी गयी पत्नियों से होता था। मध्यकाल में भी मुग़ल वंशों में बहुत-सी पत्नियां रखने की प्रथा प्रचलित थी और अब भी मुसलमानों में चार विवाहों की प्रथा प्रचलित है। पुरुष की लैंगिक इच्छा को पूरा करने और परिवार की इच्छा को पूरा करने के कारण विवाह की इस प्रथा को अपनाया गया। इस प्रथा से समाज में बहुत सी समस्याएं पैदा हो गयी हैं और समाज में स्त्री को निम्न स्तर प्राप्त होता है।

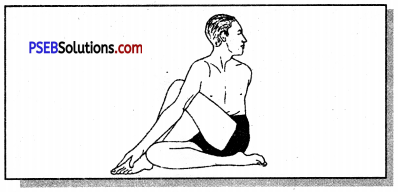

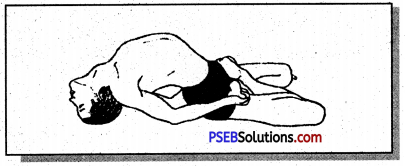

4. साली विवाह (Sarorate-Marriage)—इस विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करता है। साली के साथ विवाह दो तरह का होता है। साली विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन के साथ विवाह करता है। समकाली साली विवाह में पति अपनी पत्नी की सभी छोटी बहनों को अपनी पत्नी जैसा समझ लेता है। विवाह की इस पहली प्रथा का प्रचलन दूसरी प्रथा से अधिक प्रचलित है। इस प्रथा में परिवार के टूटने की शंका नहीं रहती और बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह से हो जाता है।

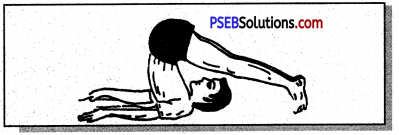

5. देवर विवाह (Levirate Marriage)-विवाह की इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति की मौत के बाद पति के छोटे भाई से विवाह करती है। इस प्रथा के कारण ही एक तो घर की जायदाद सुरक्षित रहती है और दूसरा परिवार भी टूटने से बच जाता है, तीसरा बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से हो जाता है। इस प्रथा के अनुसार लड़के के माता-पिता को लड़की के माता-पिता का मूल्य वापिस नहीं करना पड़ता।

6. प्रेम विवाह (Love Marriage)-आधुनिक समाज में प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। इस विवाह में लड़का और लड़की में कॉलेज में पढ़ते हुए या इकट्ठे दफ्तर में नौकरी करते हुए पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। उनमें आपस की मुलाकातों का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। वह दोनों होटल, सिनेमा, पार्क आदि में मिलते रहते हैं। वह सच्चे प्यार और आपस में जीने मरने की कसमें खाते हैं। समाज उनको विवाह करने से रोकता है और उनके रास्ते में कई तरह की समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की जाती है पर वह दोनों अपने फैसले पर अटल रहते हैं। यदि लड़का और लड़की के माता-पिता उनके विवाह को इजाजत नहीं देते हैं। वह दोनों अदालत में जाकर कानूनी तौर पर विवाह कर लेते हैं। इस तरह इस विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है।

7. अन्तर्विवाह (Endogamy)—अन्तर्विवाह के अन्तर्गत व्यक्ति को अपनी ही जाति की स्त्री से विवाह करवाना पड़ता था। अन्तर्विवाह के गुणों का वर्णन इस प्रकार है। इसके साथ रक्त की शुद्धता को सम्भाल कर रखा जाता है। इसके साथ समाज में एकता को बनाये रखा जाता है। इसके साथ सामूहिक जाति की सम्पत्ति सुरक्षित रहती है। इस विवाह में स्त्रियां काफ़ी खुश रहती हैं क्योंकि अपनी ही संस्कृति मिलने से उनका आपस में तालमेल अच्छा बैठता है। परन्तु दूसरी तरफ इस तरह का विवाह देश की एकता में रुकावट पैदा करता है। इस तरह जातिवाद को बढ़ावा मिलता है जिससे सामाजिक प्रगति में रुकावट पैदा होती है।

8. बहिर्विवाह (Exogemy)-बहिर्विवाह का अर्थ अपने गोत्र अपने गांव के बाहर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना है। एक ही गोत्र और गांव के आदमी और औरत आपस में भाई-बहन माने जाते हैं। वैस्टमार्क के अनुसार ऐसे विवाह का उद्देश्य नज़दीकी रिश्तेदारी में यौन सम्बन्धों को स्थापित न करना। यह विवाह प्रगतिवाद का सूचक है। इस विवाह से अलग-अलग समूहों में सम्बन्ध बढ़ता है। जैविक दृष्टिकोण से भी इस विवाह को उचित माना गया है। इस विवाह का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें लड़का और लड़की को एक-दूसरे के विचारों को समझने में मुश्किल होती है। बर्हिविवाह करने से अलग-अलग समूहों में प्यार बढ़ता है। इस तरह राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है।

9. अनुलोम विवाह (Anulom Marriage)-अनुलोम हिन्दू विवाह का एक नियम है जिसमें उच्च जाति या पुरुष अपने से नीची जाति की लड़कियों से विवाह कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य और निम्न जाति की लड़की के साथ विवाह कर सकता था। इसका मुख्य कारण निम्न जाति के लोग उच्च जाति में विवाह करना अपनी इज्जत समझते थे क्योंकि इस तरह के विवाह से उनको भी समाज में उच्च स्थान मिल जाता था।

10. प्रतिलोम विवाह (Pratilom Marriage)–इस तरह के विवाह में निम्न जाति के पुरुष उच्च जाति की स्त्रियों के साथ विवाह करते थे। मनु ने इस तरह के विवाह का सख्त विरोध किया है। मनु के अनुसार इस तरह के विवाह से पैदा हुई सन्तान को अस्पृश्य माना जाता है। मनु ने ब्राह्मण स्त्री और निम्न जाति पुरुष से पैदा हुई सन्तान को चंडाल की संज्ञा दी थी। इसलिए इस तरह का विवाह हमेशा संकीर्णता के साथ देखा गया है। इस तरह से पैदा हुई सन्तान को किसी भी वंश के नाम को धारण नहीं कर सकती थी।

प्रश्न 4.

विवाह को परिभाषित कीजिए। जीवन साथी चुनने के नियमों को विस्तार से लिखिए।

उत्तर-

विवाह स्त्री व पुरुष का समाज की ओर से स्वीकृत मेल है जो नए गृहस्थ का निर्माण करता है। विवाह न केवल आदमी व औरत के सम्बन्धों को ही मान्यता प्रदान करता है बल्कि इससे अन्य सम्बन्धों को भी मान्यता मिलती है। विवाह का अर्थ केवल सम्भोग नहीं है बल्कि विवाह परिवार की नींव है। विवाह की सहायता से व्यक्ति लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश करता है, घर बसाता है व सन्तान पैदा करके उसका पालन-पोषण करता है।

विवाह का अर्थ (Meaning of Marriage)-साधारण शब्दों में विवाह से अर्थ केवल लिंग सम्बन्धों की पूर्ति तक ही लिया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह अर्थ बिल्कुल ही अधूरा है। विवाह का अर्थ है कि उस संस्था में विरोधी लिंगों के मेल जिसके द्वारा परिवार का निर्माण हो व समाज के द्वारा स्वीकारा जाए अर्थात् विवाह की संस्था का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति से भी जोड़ते हैं।

विवाह की परिभाषाएं (Definitions of Marriage) –

1. मजूमदार (Majumdar) के अनुसार, “विवाह पुरुष व स्त्री का सामाजिक तौर से स्वीकार किया हुआ मेल होता है या पुरुष व स्त्री के मेल और सम्भोग को मान्यता प्रदान करने के लिए समाज द्वारा निकाली एक प्रतिनिधि या गौण संस्था है जिसका उद्देश्य है-(1) घर की स्थापना (2) लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश (3) बच्चे पैदा करना (4) बच्चों का पालन-पोषण करना ।”

2. वैस्टर मार्क (Western Mark) के अनुसार, “विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से होने वाला वह सम्बन्ध है, जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें विवाह के दोनों पक्षों के और उनसे पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार व कर्त्तव्य भी शामिल होते हैं।”

3. एण्डर्सन व पार्कर (Anderson and Parker) के अनुसार, “विवाह एक या ज्यादा पुरुषों व एक या अधिक स्त्रियों के बीच समाज द्वारा स्वीकारा स्थायी सम्बन्ध है, जिसमें पितृत्व हेतु सम्भोग की आज्ञा होती है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह की संस्था एक ऐसी संस्था है, जिसके ऊपर हमारे समाज की संरचना भी निर्भर करती है। आदमी व औरत के लैंगिक सम्बन्धों को नियमित करके ही हम बच्चों के पालन-पोषण पर ध्यान दे सकते हैं। इसी कारण इस संस्था को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। जब यह लिंग सम्बन्ध समाज के द्वारा स्वीकारे बिना ही स्थापित हो जाएं तो हम उस विवाह को या उन सम्बन्धों को गैर-कानूनी करार दे देते हैं व पैदा हुए बच्चों के लिए भी ‘नाजायज़ बच्चा’ (illegal child) शब्द का प्रयोग करते हैं। इस कारण विवाह का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन कर कई और तरह के काम करता है, जो समाज के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं।

साथी के चुनाव के नियम (Rules of Mate Selection)—प्रत्येक समाज में जीवन साथी के चुनाव के नियम पाए जाते हैं, जो व्यक्ति को यह बताते हैं कि वह किस लड़की या लड़के से विवाह करवा सकता है व किससे नहीं करवा सकता यह नियम निम्नलिखित है-

- अन्तर्विवाह (Endogamy)

- बहिर्विवाह (Exogamy) –

- अनुलोम (Hyperpamy)

- प्रतिलोम (Hypogamy)

अन्तर्विवाह (Endogamy)-अन्तर्विवाह के नियम के द्वारा व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करवाना पड़ता था। जाति आगे उप-जातियों में (Sub-caste) बंटी हुई थी। इस प्रकार व्यक्ति को उपजाति में ही विवाह करवाना पड़ता था। जाति प्रथा के समय अन्तः विवाह के इस नियम को बहुत सख्ती से लागू किया गया था। यदि कोई व्यक्ति इस नियम की उल्लंघना करता था तो उसको जाति में से बाहर निकाल दिया जाता था व उससे हर तरह के सम्बन्ध भी तोड़ लिए जाते थे। धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार समाज को चार जातियों में बांटा हुआ था।

यह जातियां आगे उप-जातियों में बंटी हुई थीं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उप-जाति में ही विवाह करवाता था। वर्तमान भारतीय समाज में विवाह के इस रूप में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है।

होईबल (Hoebal) के अनुसार, “अन्तर्विवाह एक सामाजिक नियम है जो यह मांग करता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक समूह में जिसका वह सदस्य है विवाह करवाए।”

(“Endogamy is a social rule which demands that a person should marry with in a group at in which he is a member.”)

बहिर्विवाह (Exogamy) – विवाह की संस्था एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। कोई भी समाज किसी जोडे को बिना विवाह के पति-पत्नी के सम्बन्धों को स्थापित करने की स्वीकृति नहीं देता। इसी कारण प्रत्येक समाज विवाह स्थापित करने के लिए कुछ नियम बना लेता है। सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य साथी का चुनाव करना होता है। बहिर्विवाह में भी साथी के चुनाव करने का नियम होता है।

कई समाज में जिन व्यक्तियों में रक्त के सम्बन्ध होते हैं या अन्य किसी किस्म से वह एक-दूसरे से सम्बन्धित हों तो ऐसी अवस्था में उन्हें विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती।

इस प्रकार बहिर्विवाह का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने समूह में विवाह करवाने की मनाही होती है। एक ही माता-पिता के बच्चों को आपस में विवाह करने से रोका जाता है।

मुसलमानों में माता-पिता के रिश्तेदारों में विवाह करने की इजाजत दी जाती है। इंग्लैण्ड के रोमन कैथोलिक चर्च में व्यक्ति को अपनी पत्नी की मौत के पश्चात अपनी साली से विवाह करने की इजाजत नहीं दी जाती।

ऑस्ट्रेलिया में लड़का अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है यदि वह उसकी सगी मां नहीं है।

बर्हिविवाह के नियम अनुसार व्यक्ति को अपनी जाति, गोत्र, स्पर्वर, सपिंड आदि में विवाह करवाने की आज्ञा नहीं दी जाती इसके कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं

1. गोत्र बहिर्विवाह-गोत्र बहिर्विवाह का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को अपने गोत्र में विवाह करवाने की इजाजत नहीं दी जाती। अर्थात् एक ही गोत्र के व्यक्तियों में विवाहित सम्बन्ध स्थापित नहीं किए जा सकते। गोत्र का अर्थ गायों को पालने वाला समूह होता है। मैक्स मूलर के अनुसार जो लोग अपनी गायों को एक ही स्थान पर बाँधते थे, उनमें नैतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते थे जिस कारण वह आपस में विवाह नहीं करवा सकते थे। इस प्रकार गोत्र में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनमें नैतिक सम्बन्ध या रक्त सम्बन्ध पाए जाएं। इसी कारण एक गोत्र के व्यक्ति को दूसरे गोत्र के व्यक्ति से विवाह करवाने की इजाजत नहीं दी जाती।

2. स्पर्वर बहिर्विवाह-स्पर्वर बहिर्विवाह के नियम अनुसार एक ही पर्वर (Pravara) के लड़के व लड़की को विवाह करवाने की इजाजत नहीं होती। पर्वर में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनमें साझे ऋषि-पूर्वज होते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पर्वर के पूर्वजों से सम्बन्धित औरत से विवाह नहीं करवा सकता।

3. सपिंडा बहिर्विवाह-सपिण्ड बहिर्विवाह के नियम अनुसार उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी एक ही होते हैं। पुत्र के शरीर में माता-पिता दोनों के रक्त कण होते हैं। वैज्ञानिकों ने रक्त से सम्बन्धित रिश्तेदारों में माता द्वारा पांच पीढ़ियों व पिता द्वारा सात पीढ़ियों के व्यक्तियों को शामिल किया है। इस तरह से सम्बन्धित लोगों में पुरुष व स्त्री विवाह नहीं करवा सकते। माता व पिता की तरफ से पीढ़ियों को निश्चित करना समाज के अपने ऊपर निर्भर करता है।

गांव बहिर्विवाह-इस नियम के अनुसार एक गांव के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करवा सकते। उत्तरी भारत में विवाह का यह नियम काफ़ी प्रचलित है। एक ही गांव के व्यक्तियों को आपस में सगे-सम्बन्धियों से भी अधिक माना जाता है। जैसे पंजाब में आमतौर से यह शब्द कहे जाते हैं कि गांव की बहन बेटी सबकी ही होती इसके अतिरिक्त गांव में लोग एक-दूसरे को रिश्तेदारियों के नाम से ही बुलाना शुरू कर देते हैं।

5. टोटम बहिर्विवाह-इस विवाह के नियम के अनुसार एक टोटम की पूजा करने वाले व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करवा सकते। टोटम का अर्थ किसी पौधे या जानवर आदि को अपना देवता मान लेते हैं। इस प्रकार का नियम भारत के कबाईली लोगों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने टोटम से बर्हिविवाह करवाता है।

अनुलोम विवाह (Hypergamy)-अनुलोम विवाह का वह नियम होता है जिसमें लड़की का विवाह उसके बराबर या उससे ऊंची जाति वाले लड़के के साथ किया जाता है। दूसरे अर्थ अनुसार उच्च जाति का पुरुष, निम्न जाति की स्त्री से जब विवाह करवाता था तो उसे अनुलोम विवाह का नाम दिया जाता था। इस प्रकार के विवाह को कुलीन विवाह का नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण लड़की, केवल ब्राह्मण लड़के से ही विवाह करवा सकती है। क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय लड़के या ब्राह्मण लड़के से विवाह करवा सकती है। वैश्य लड़की वैश्य लड़के या क्षत्रिय लड़के या ब्राह्मण लड़के से विवाह करवा सकती है।

इसके अतिरिक्त ब्राह्मण लड़का किसी भी जाति की लड़की से विवाह करवा सकता है। क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की के अलावा बाकी किसी भी लड़की से विवाह करवा सकता है। वैश्य लड़का ब्राह्मण व क्षत्रिय लड़की के अलावा किसी भी लड़की से व निम्न जाति का लड़का केवल निम्न जाति की लड़की से ही विवाह करवा सकता है। जब अन्तः विवाह के द्वारा समाज में समस्याएं पैदा होनी आरम्भ हो गईं तो अनुलोम विवाह को प्रोत्साहन मिला।

कुलीन विवाह भी अनुलोम विवाह की भान्ति थे। इस नियम अनुसार एक ही जाति का व्यक्ति, उसी जाति या निम्न जाति की लड़की से विवाह करवा सकता था। कुलीन विवाह के पाए जाने के कुछ कारण भी थे। एक तो यह कि प्रत्येक कोई अपनी लड़की का विवाह उच्च जाति के लड़के से करना चाहता था। उच्च जाति में लड़कियों की कमी होनी शुरू हो जाती थी। इस कारण कई लड़कों को बिना विवाह के ही ज़िन्दगी गुजारनी पड़ जाती थी। लड़की की कीमत बढ़ जाती थी। कई बार उच्च जाति का वर ढूंढ़ते समय उन्हें बड़ी उम्र के व्यक्ति से अपनी लड़की का विवाह करना पड़ जाता था। बहु विवाह की प्रथा भी इसी नियम के कारण ही पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त अनैतिकता में भी बढ़ोत्तरी हुई व औरत की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। इस प्रकार कुलीन विवाह की प्रथा ने भी हमारे भारतीय समाज में कई सामाजिक बुराइयां पैदा की जिन्हें समाप्त करने के लिए सरकार को कई कानून बनाने पड़े।

प्रतिलोम विवाह (Hypogamy)-अन्तर्जातीय विवाह का दूसरा नियम प्रतिलोम है। यह नियम अनुलोम के बिल्कुल विपरीत है। इस नियम के अनुसार निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करवाता था। जैसे ब्राह्मण जाति की लड़की क्षत्रिय जाति के लड़के से विवाह करवाए या फिर क्षत्रिय जाति का लड़का ब्राह्मण लड़की से। प्रतिलोम विवाह के नियम में यदि निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करवाता था तो उससे पैदा सन्तान किसी भी जाति में नहीं रखी जाती थी व उसको चाण्डाल कहा जाता था।

अन्तर्जातीय विवाह के दोनों रूप हमारे भारतीय समाज में विकसित रहे हैं। वर्तमान समाज में अन्तर्जातीय विवाह की पाबन्दी नहीं है। जाति प्रथा का भेद-भाव भी हमारे भारतीय समाज में समाप्त हो गया है। अन्तर्जातीय विवाह की मदद से हम भारतीय समाज में पाई जा रही कई सामाजिक बुराइयों का खात्मा कर सकेंगे।

प्रश्न 5.

परिवार किसे कहते हैं ? परिवार की मूलभूत विशेषताएं कौन-सी हैं ?

उत्तर-

यदि हम मानवीय समाज का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहला समूह परिवार ही है। प्राचीन समय में तो श्रम-विभाजन परिवारों के आधार पर ही होता था। हमें कोई भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जहां कि परिवार नाम की संस्था न हो। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक प्रत्येक स्थान पर यह संस्था मौजूद रही है। चाहे और बहुत सारी संस्थाएं विकसित हैं या समाप्त हो गईं पर परिवार की संस्था वहीं पर ही खड़ी है। चाहे आजकल के विकसित समाज में परिवार का महत्त्व कुछ कम हो गया है, परिवार के बहुत सारे कार्य अन्य संस्थाओं ने ले लिए हैं, परन्तु आजकल भी मानव की अधिकतर क्रियाएं परिवार को केन्द्र मानकर ही होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह का परिवार बच्चे को प्राप्त होता है, उसी प्रकार का चरित्र बच्चे का बनता है व वह उसी अनुसार आगे चलकर कार्य करता है। सामाजिक विघटन व समाज की बहुत सारी समस्याओं के कारण ही परिवार में विघटन होता है।

परिवार सामाजिक संगठन के लिए एक महत्त्वपूर्ण समूह है, अंग्रेजी शब्द ‘Family’ रोमन भाषा के शब्द ‘Famulous’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है ‘नौकर’। रोमन कानून के अनुसार इस शब्द का अर्थ ऐसे समूह से है, जिसमें नौकर, दास या मालिक वह सभी सदस्य शामिल होते हैं जो रक्त सम्बन्धों या विवाह सम्बन्धों पर आधारित होते हैं। यह एक ऐसा समूह है, जो आदमी व औरत की लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा बनाया जाता है। बच्चा परिवार में पल कर बड़ा होता है व समाज का एक नागरिक बनता है।

साधारण शब्दों में परिवार का अर्थ पति-पत्नी व उनके बच्चों से है, पर समाज शास्त्र में इसका अर्थ केवल लोगों का संग्रह ही नहीं बल्कि उनके आपसी सम्बन्धों की व्यवस्था है व इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे पैदा करना, उनका पालन-पोषण करना, समाजीकरण करना व लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना है।

परिभाषाएं (Definitions) –

1. मैकाइवर (Maclver) के अनुसार, “परिवार बच्चों की उत्पत्ति व पालन-पोषण की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी रूप से निश्चित व स्थायी यौन सम्बन्धों से परिभाषित एक समूह है।”

2. जी० पी० मर्डोक (G. P. Murdock) के अनुसार, “परिवार एक ऐसा समूह है, जिसकी विशेषताएं साझी रिहायश, आर्थिक सहयोग व सन्तान की उत्पत्ति या प्रजनन हैं। इसमें दोनों लिंगों के बालिग शामिल होते हैं, जिनमें कम-से-कम दो में समाज द्वारा स्वीकृत लैंगिक सम्बन्ध होता है व लैंगिक सम्बन्धों में बने इन बालिगों में अपने या स्वीकृत एक या अधिक बच्चे होते हैं।”

3. एच० एम० जॉनसन (H. M. Johnson) के अनुसार, “परिवार रक्त, विवाह या गोद लेने के आधार पर सम्बद्ध दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है। इन सभी व्यक्तियों को एक परिवार का सदस्य समझा जाता है।”

इस प्रकार परिवार वह समूह है जिसमें आदमी व औरत के लैंगिक सम्बन्धों को समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह एक सर्व व्यापक समूह है। इसके अर्थ के बारे में अन्त में हम यह कह सकते हैं कि परिवार एक जैविक इकाई है जिसको लैंगिक सम्बन्धों के लिए एक संस्था के तौर पर स्वीकृत किया जाता है। इसमें सदस्य एक दूसरे से निजी रूप से प्रजनन की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि परिवार में मातापिता व बच्चों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्येक समाज में विकसित हैं।

विशेषताएं (Characteristics)-

1. सर्वव्यापकता (Universality)-परिवार एक सामाजिक समूह है। यह मानवीय इतिहास में पहली संस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रत्येक समय पर प्रत्येक समाज में यह किसी-न-किसी किस्म में विकसित रहा है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी परिवार का सदस्य ज़रूर होता है।

2. भावात्मक आधार (Emotional Basis)-परिवार मानवीय समाज की नींव होता है जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है जैसे-सन्तान उत्पत्ति, पति-पत्नी सम्बन्ध, वंश परम्परा कायम रखना, जायदाद की सुरक्षा आदि जैसी भावनाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं व इसके साथ ही सहयोग, प्यार, त्याग इत्यादि की भावना का भी विकास होता है जो समाज की प्रगति व विकास के लिए भी आवश्यक होता है।

3. रचनात्मक प्रभाव (Formative Influence) सामाजिक संरचना में परिवार को एक महत्त्वपूर्ण इकाई माना जाता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी रचनात्मक प्रभाव डालता है। परिवार ही पहली ऐसी संस्था होती है जिसमें रहकर बच्चा सामाजिक व्यवहार के बारे में जानकारी लेता है। व्यक्ति का बहुपक्षीय विकास परिवार की संस्था में ही हो सकता है।

4. लघु आकार (Small Size)-परिवार का आकार सीमित होता है क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया होता है या जिनमें विवाह के सम्बन्ध होते हैं उसे ही परिवार में शामिल किया जाता है। प्राचीन समय में जब कृषि प्रधान समाज होता था तो संयुक्त परिवार पाया जाता था जिसमें माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची, ताया-ताई इकट्ठे मिलकर रहते थे। जैसे-जैसे समाज में शिक्षा का विकास हुआ, स्त्रियों का नौकरी करना आरम्भ हुआ इत्यादि के साथ मूल परिवार अस्तित्व में आया जिसमें माता-पिता व बच्चे ही केवल शामिल किए जाते हैं। छोटे आकार का अर्थ होता है कि परिवार में व्यक्ति की सदस्यता केवल जन्म पर आधारित होती है व इसमें रक्त सम्बन्ध भी पाए जाते हैं।

5. सामाजिक संरचना में केन्द्रीय स्थान (Central position in the Social Structure)-परिवार पर हमारा सारा समाज आधारित होता है व अलग-अलग सभाओं का निर्माण भी परिवार से ही होता है। इसी कारण सामाजिक संरचना में इसको केन्द्रीय स्थान प्राप्त होता है। आरम्भिक समाज में संगठन परिवार पर ही आधारित होता था। सामाजिक प्रगति भी इस पर आधारित होती थी। चाहे आजकल के समय में अन्य संस्थाओं ने परिवार के कई काम ले लिए हैं परन्तु फिर भी कुछ काम समाज के लिए परिवार जो कर सकता है, वह दूसरी संस्थाएं नहीं कर सकती।

6. सदस्यों की ज़िम्मेदारी (Responsibility of the members)—परिवार का प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे से जुड़ा होता है व परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को भी संभालते हैं। इसमें किसी भी सदस्य में स्वार्थ की भावना नहीं होती बल्कि वह जो कुछ भी करता है अपने परिवार के विकास के लिए ही करता है। यहां तक कि उसमें त्याग की भावना का विकास भी परिवार में रहकर ही होता है। जिस तरह के निजी सम्बन्ध परिवार के सदस्यों में पाए जाते हैं उस प्रकार के सम्बन्ध किसी दूसरी संस्था में नहीं पाए जाते। परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो दूसरे सदस्य अपना फर्ज़ समझने लगते हैं कि उस व्यक्ति की सेवा करें। इस प्रकार उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हो जाता है।

7. यौन सम्बन्ध (Sexual relation)-परिवार के द्वारा ही आदमी व औरत में यौन सम्बन्धों की स्थापना होती है क्योंकि समाज के द्वारा स्वीकृति भी विवाह के पश्चात् ही परिवार का निर्माण करने की होती है। आरम्भिक समाज में यौन सम्बन्धों की उत्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होते थे तो परिवार का वास्तविक रूप भी नहीं था। हमारे सामने समाज भी विघटन की दिशा की ओर अग्रसर था।

प्रश्न 6.

परिवार के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइये ।

उत्तर-

अलग-अलग समाजों में अलग-अलग आधारों पर कई प्रकार के परिवार पाए जाते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है-

(A) सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family on the Basis of Authority)-सत्ता के आधार पर परिवार के निम्नलिखित प्रकार हैं

- पित प्रधान परिवार (Patriarchal Family)

- मातृ प्रधान परिवार (Matriarchal Family)

1. पितृ प्रधान परिवार (Patriarchal Family)-इस प्रकार के परिवार की किस्म में सम्पूर्ण शक्ति आदमी के हाथ में होती है। परिवार का मुखिया भी आदमी को बनाया जाता है। वंश परम्परा भी पिता पर ही निर्भर होती है। विवाह के पश्चात् औरत, आदमी के घर रहने लग जाती है व जायदाद भी केवल लडकों के बीच बांटी जाती है। घर में सबसे बड़े लड़के को सबसे अधिक आदर व सम्मान मिलता है। उसकी घर में इज्ज़त पिता के बराबर ही होती है। घर के हर तरह के ज़रूरी मामलों में भी आदमियों की ही दखलअंदाजी को ठीक समझा जाता है। यदि हम प्राचीन हिन्दू समाज की तरफ देखें तो भी वैदिक ग्रन्थों के अनुसार आदमी को ही औरत के लिए परमात्मा समझा जाता था। पिता के मरने के पश्चात् उसके सारे अधिकार उनके पुत्र को मिल जाते हैं।

2. मातृ प्रधान परिवार (Matriarchal Family)-इस प्रकार के परिवार में स्त्री जाति की ही समाज में प्रधानता होती थी। घर की सारी जायदाद की मलकीयत भी उसके हाथ में होती थी। परिवार की स्त्रियों का ही सम्पत्ति पर अधिकार होता है। विवाह के पश्चात् लड़का-लड़की के घर रहने चला जाता था। पुरोहितों का काम भी स्त्रियां ही करती थीं। परिवार की जायदाद का विभाजन भी स्त्रियों के बीच ही होता था। स्त्री की वंश- परम्परा ही आगे चलती थी। मैकाइवर ने मात प्रधान परिवार की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया जो निम्नानुसार है –

- इन बच्चों का वंश परिवार में मां के वंश के साथ निर्धारित होता है। इसलिए बच्चे पिता के कुल के नहीं बल्कि मां के कुल से सम्बन्धित समझे जाते हैं।

- स्त्री व उसकी मां, भाई-बहन व बहनों के बच्चे शामिल होते हैं।

- इन परिवारों के बीच पुत्र को पिता से कोई सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती क्योंकि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार माता द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

- सामाजिक सम्मान के पद पुत्र की बजाए भांजे को मिलते हैं।

- इन परिवारों का अर्थ यह नहीं कि समाज में सभी अधिकार औरतों के होते हैं, आदमियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। कई क्षेत्रों में पुरुषों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु मिलते औरतों के द्वारा ही हैं।

(B) विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Marriage)विवाह के आधार पर परिवार के निम्नलिखित प्रकार हैं

- एक विवाही परिवार (Monogamous Family)

- बहु-पत्नी विवाह (Polygamous Family)

- बहु-पति परिवार (Polyandrous Family)

1. एक विवाही परिवार (Monogamous Family)-जब एक पुरुष एक स्त्री से या एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करवाती है तो इस विवाह के आधार पर जो परिवार पाया जाता है उसको एक विवाह परिवार का नाम दिया जाता है। आधुनिक समय में इस परिवार को अधिक महत्ता प्राप्त है। इस परिवार की किस्म में सदस्यों का रहन-सहन का दर्जा ऊंचा होता है। बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से होती है। पुरुष व स्त्री के सम्बन्धों में भी बराबरी पाई जाती है। इसमें बच्चों की संख्या भी बहुत कम होती है। जिस कारण परिवार का आकार छोटा होता है।

2. बहु-पत्नी परिवार (Polygamous Family)-परिवार की इस प्रकार में एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करवाता है। आरम्भ के राजा-महाराजाओं के समय इस प्रकार के विवाह द्वारा पाए गए परिवार को महत्ता प्राप्त थी। राजा-महाराजा कितने-कितने विवाह करवा लेते थे व पैदा हुए बच्चों का सम्मान भी काफ़ी होता था। फर्क कई बार यह होता था कि पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चे को राजगद्दी दी जाती थी। आधुनिक समय में भारत में कानून द्वारा इस प्रकार के विवाह की पाबन्दी लगा दी है।

3. बहु-पति परिवार (Polyandrous Family)-इस प्रकार के परिवार में एक स्त्री के कितने ही पति होते थे। इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं। इस प्रकार के परिवार को भ्रातृ विवाही परिवार का नाम दिया जाता है व दूसरे प्रकार के परिवार में स्त्री के सभी पतियों का भाई होना ज़रूरी नहीं होता। इस कारण इसको गैर भ्रातृ विवाही परिवार का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के परिवार में स्त्री बारी-बारी सभी पतियों के पास रहती है। कुछ कबायली समाज में अभी भी इस प्रकार के विवाह की प्रथा के आधार पर परिवार पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देहरादून के ‘ख़स’ कबीले व आस्ट्रेलिया के कुछ कबीलों में भी इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं।

(C) वंश के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Nomenclature)-

- पितृ वंशी परिवार (Patrilineal)

- मातृ वंशी परिवार (Matrilineal)

- दो वंश-नामी परिवार (Bilinear)

- अरेखकी परिवार (Nonunilineal)

पितृ वंशी परिवार में व्यक्ति का वंश अपने पिता वाला होता है। इस प्रकार का परिवार आजकल भी पाया जा रहा है। मात वंशी परिवार में मां के वंश नाम ही बच्चों को प्राप्त होता है। दो वंश नामी परिवार में माता व पिता दोनों का वंश साथ-साथ चलता है व अरेखकी परिवार में वंश के रिश्तेदार जो माता द्वारा या पिता द्वारा होते हों, इसके आधार पर पाया जाता है।

(D) रहने के स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Residence)—इस आधार पर परिवार के तीन प्रकार हैं-

- पितृ स्थानीय परिवार (Patrilocal Family)

- मातृ स्थानीय परिवार (Matrilocal Family)

- नव-स्थानीय परिवार (Neolocal Family)

पितृ स्थानीय परिवार में विवाह के बाद लड़की पति के घर जाकर रहने लग जाती है व मातृ स्थानीय परिवार में पति विवाह के पश्चात् पत्नी के घर रहने लग जाता है व नव स्थानीय परिवार में विवाह के पश्चात् पति-पत्नी दोनों अपना अलग किस्म का घर बनाकर रहने लग जाते हैं।

(E) रिश्तेदारी के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Relatives)- लिंटन ने इस प्रकार के परिवारों को दो भागों में बांटा है-

- रक्त सम्बन्धी परिवार (Consanguine family)

- विवाह सम्बन्धी परिवार (Conjugal family)

रक्त सम्बन्धी परिवार में केवल लिंग सम्बन्ध नहीं बल्कि दूसरे ही शामिल होते हैं। इस प्रकार के परिवार में सम्बन्ध व्यक्ति के जन्म पर आधारित होते हैं। यह तलाक होने पर भी टूटता नहीं। विवाह सम्बन्धी परिवार में पतिपत्नी व उनके अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं।

इस प्रकार का परिवार पति-पत्नी के तलाक होने के पश्चात् टूट जाता है।

प्रश्न 7.

समकालीन समय में परिवार संस्था में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

आधुनिक समय में परिवार नामक संस्था में हर पक्ष से परिवर्तन आ गए हैं क्योंकि जैसे-जैसे हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आ रहे हैं, उसी तरह से पारिवारिक व्यवस्था भी बदल रही है। परिवार की बनावट और कामों पर नए हालातों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अब हम देखेंगे कि परिवार के ढांचे और कामों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं-

1. स्थिति में परिवर्तन-पुराने समय में लडकी के जन्म को शाप माना जाता था। उसको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। धीरे-धीरे समाज में जैसे-जैसे परिवर्तन आए, औरत ने भी शिक्षा लेनी प्रारम्भ कर दी। पहले विवाह के बाद औरत सिर्फ़ पति पर ही निर्भर होती थी पर आजकल के समय में काफ़ी औरतें आर्थिक पक्ष से आज़ाद हैं और वह पति पर कम निर्भर हैं। कई स्थानों पर तो पत्नी की तनख्वाह पति से ज़्यादा है। इन हालातों में पारिवारिक विघटन की स्थिति पैदा होने का खतरा हो जाता है। इसके अलावा पति-पत्नी की स्थिति आजकल बराबर होती है जिसके कारण दोनों का अहं एक-दूसरे से नीचा नहीं होता। इस कारण दोनों में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है और इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। इस तरह ऐसे कई और कारण हैं जिनके कारण परिवार के टूटने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं और बच्चे तथा परिवार दोनों मुश्किल में आ जाते हैं।

शैक्षिक कार्यों में परिवर्तन-समाज में परिवर्तन आने के साथ इसकी सारी संस्थाओं में भी परिवर्तन आ रहे हैं। परिवार जो भी काम पहले अपने सदस्यों के लिए करता था। उनमें भी ख़ासा परिवर्तन आया है। प्राचीन समाजों में बच्चा शिक्षा परिवार में ही लेता था और शिक्षा भी परिवार के परम्परागत काम से सम्बन्धित होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली होती थी और जो काम पिता करता था वही काम पुत्र भी करता था और पिता के अधीन पुत्र भी उस काम में माहिर हो जाता था। धीरे-धीरे आधुनिकता के अधीन बच्चा पढ़ाई करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में जाने लग गया और इसके कारण वह अब परिवार के परम्परागत कामों से दूर होकर कोई अन्य कार्य अपनाने लग गया है। इस तरह परिवार का शिक्षा का परम्परागत काम उससे कट कर शिक्षण संस्थाओं के पास चला गया है।

2. आर्थिक कार्यों में परिवर्तन-पहले समय में परिवार आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र होता था। रोटी कमाने का सारा काम परिवार ही करता था जैसे-आटा पीसने का काम, कपड़ा बनाने का काम, आदि। इस तरह जीने के सारे साधन परिवार में ही उपलब्ध थे। पर जैसे-जैसे औद्योगीकरण शुरू हुआ और आगे बढ़ा, उसके साथ-साथ परिवार के यह सारे काम बड़े-बड़े उद्योगों ने ले लिए हैं, जैसे कपड़ा बनाने का काम कपड़े की मिलें कर रही हैं, आटा चक्की पर पीसा जाता है। इस तरह परिवार के आर्थिक कार्य कारखानों में चले गए हैं। इस तरह आर्थिक उत्पादन की ज़िम्मेदारी परिवार से दूसरी संस्थाओं ने ले ली है।

3. धार्मिक कार्यों में परिवर्तन-पुराने समय में परिवार का एक मुख्य काम परिवार के सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देना होता है। परिवार में ही बच्चे को नैतिकता और धार्मिकता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। पर जैसे-जैसे नई वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार सामने आएं, वैसे-वैसे लोगों का दृष्टिकोण बदलकर धार्मिक से वैज्ञानिक हो गया। पहले ज़माने में धर्म की बहुत महत्ता थी, परन्तु विज्ञान ने धार्मिक क्रियाओं की महत्ता कम कर दी है। इस प्रकार परिवार के धार्मिक काम भी अब पहले से कम हो गए हैं।

4. सामाजिक कार्यों में परिवर्तन-परिवार के सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। पराने ज़माने में पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती थी। पति का यह फर्ज़ होता था कि वह अपनी पत्नी को खुश रखे। इसके अलावा परिवार अपने सदस्यों पर सामाजिक नियन्त्रण रखने का भी काम करता था, पर अब सामाजिक नियन्त्रण का कार्य अन्य एजेंसियां, जैसे पुलिस, सेना, कचहरी आदि, के पास चला गया है। इसके अलावा बच्चों के पालनपोषण का काम भी परिवार का होता था। बच्चा घर में ही पलता था और बड़ा हो जाता था और घर के सारे सदस्य उसको प्यार करते थे। पर धीरे-धीरे आधुनिकीकरण के कारण औरतों ने घर से निकलकर बाहर काम करना शुरू कर दिया और बच्चों की परवरिश के लिए क्रैच खुल गए जहां बच्चों को दूसरी औरतों द्वारा पाला जाने लग गया। इस तरह परिवार के इस काम में भी कमी आ गई है।

5. पारिवारिक एकता में कमी-पुराने जमाने में विस्तृत परिवार हुआ करते थे, पर आजकल परिवारों में यह एकता और विस्तृत परिवार खत्म हो गए हैं। हर किसी के अपने-अपने आदर्श हैं। कोई एक-दूसरे की दखलअंदाजी पसंद नहीं करता। इस तरह वह इकट्ठे रहते हैं, खाते-पीते हैं पर एक-दूसरे के साथ कोई वास्ता नहीं रखते। उनमें एकता का अभाव होता है।

प्रश्न 8.

नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइये।

उत्तर-

नातेदारी का अर्थ (Meaning of Kinship)-Kin शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जोकि शब्द Cynn से निकला है जिसका अर्थ केवल ‘रिश्तेदार’ होता है और समाज शास्त्रियों और मानव वैज्ञानियों ने अपने अध्ययन के वक्त इस ‘रिश्तेदार’ शब्द को मुख्य रखा है। नातेदारी शब्द में रिश्तेदार होते हैं ; जैसे रक्त सम्बन्धी, सगे और रिश्तेदार।

आम शब्दों में समाज शास्त्र में नातेदारी व्यवस्था से मतलब उन नियमों के संकूल से है जो वंश क्रम, उत्तराधिकार, विरासत, विवाह, विवाह के बाहर लैंगिक सम्बन्धों, निवास आदि का नियमन करते हुए समाज विशेष में मनुष्य या उसके समूह की स्थिति उसके रक्त के सम्बन्धों या विवाहिक सम्बन्धों के पक्ष से निर्धारित करते हों। इसका यह अर्थ हुआ कि असली या रक्त और विवाह द्वारा बनाए और विकसित सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। इसका साफ़ एवं स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि वह सम्बन्ध जो खून द्वारा बनाए होते हैं और विवाह द्वारा बन जाते हैं वह सभी नातेदारी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इसमें वह सारे रिश्तेदार शामिल होते हैं जोकि खून और विवाह द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची, मामा-मामी, ताया-ताई, भाई-बहन, सास-ससुर, साला-साली आदि। यह सभी हमारे रिश्तेदार होते हैं और नातेदारी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं।

परिभाषाएं (Definitions) –

- लूसी मेयर (Lucy Mayor) के अनुसार, “बंधुत्व या नातेदारी में, सामाजिक सम्बन्धों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है।”

- चार्ल्स विनिक (Charles Winick) के अनुसार, “नातेदारी व्यवस्था में वह सम्बन्ध शामिल किए जाते हैं जो कल्पित या वास्तविक वंश परम्परागत बन्धनों पर आधारित और समाज द्वारा प्रभावित होते हैं।”

- लैवी टास (Levi Strauss) के अनुसार, “नातेदारी व्यवस्था एक निरंकुश व्यवस्था है।”

- रैडक्लिफ ब्राऊन (Redcliff Brown) के अनुसार, “परिवार और विवाह के अस्तित्व से पैदा हुए या इसके परिणामस्वरूप पैदा हुए सारे सम्बन्ध नातेदारी व्यवस्था में होते हैं।”

- डॉ० मजूमदार (Dr. Majumdar) के अनुसार, “सारे समाजों में मनुष्य भिन्न प्रकार के बन्धनों में समूह में बंधे हुए हैं। इन बन्धनों में सबसे सर्वव्यापक और सबसे ज़्यादा मौलिक वह बन्धन है जोकि सन्तान पैदा करने पर आधारित है जोकि आन्तरिक मानव प्रेरणा है। यही नातेदारी कहलाती है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति रिश्तेदार होते हैं यदि उनके पूर्वज एक ही हों तो वह एक व्यक्ति की संतान होते हैं। नातेदारी व्यवस्था रिश्तेदारों की व्यवस्था है जोकि रक्त सम्बन्धों या विवाह सम्बन्धों पर आधारित होता है। नातेदारी व्यवस्था सांस्कृतिक है और इसकी बनावट सारे संसार में अलगअलग है। नातेदारी व्यवस्था में उन सभी असली या नकली रक्त-सम्बन्धों को शामिल किया जाता है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। एक नाजायज़ बच्चे को नातेदारी में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, पर एक गोद लिए बच्चे को नातेदारी व्यवस्था में ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। यह एक विशेष नातेदारी समूह की व्यवस्था है जिसमें सारे रिश्तेदार शामिल होते हैं और जो एक-दूसरे के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियां समझते हैं। इस तरह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त असली या नकली रक्त के और विवाह द्वारा स्थापित और गहरे सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था को नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है।

नातेदारी के प्रकार (Types of Kinship)-व्यक्ति की नज़दीकी और दूरी के आधार पर नातेदारी को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। नातेदारी में सभी रिश्तेदारों में एक जैसे सम्बन्ध नहीं पाए जाते हैं। जो सम्बन्ध हमारे अपने माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चों के साथ होंगे वह हमारे अपने चाचे-भतीजे, मामा-मामी के साथ नहीं हो सकते क्योंकि हमारा अपने माता-पिता, पति-पत्नी के साथ जो सम्बन्ध है वह चाचा, भतीजे, मामा आदि के साथ नहीं हो सकता। उनमें बहुत ज्यादा गहरे सम्बन्ध नहीं पाए जाते। इस नज़दीकी और दूरी के आधार पर नातेदारी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जिनका वर्णन इस प्रकार है-

1. प्राथमिक रिश्तेदार (Primary relatives)-पहली श्रेणी की नातेदारी में प्राथमिक रिश्तेदार जैसे, पतिपत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, पिता-पुत्री, बहन-बहन, भाई-बहन, बहन-भाई, भाई-भाई आदि आते हैं। मरडोक के अनुसार, यह आठ प्रकार के होते हैं। यह प्राथमिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें सम्बन्ध प्रत्यक्ष और गहरे होते हैं।

2. गौण सम्बन्धी (Secondary relations)-हमारे कुछ रिश्तेदार प्राथमिक होते हैं जैसे, माता, पिता, बहन, भाई आदि। इनके साथ हमारा प्रत्यक्ष रिश्ता होता है। पर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता बल्कि, हम उनके साथ प्राथमिक रिश्तेदार के माध्यम के साथ जुड़े होते हैं जैसे-माता का भाई, पिता का भाई, माता की बहन, पिता की बहन, बहन का पति, भाई की पत्नी आदि। इन सब के साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं होता बल्कि यह गौण सम्बन्धी होते हैं। मर्डोक के अनुसार, यह सम्बन्ध 33 प्रकार के होते हैं।

3. तीसरे दर्जे के सम्बन्धी (Tertiary Kins) सबसे पहले रिश्तेदार प्राथमिक होते हैं और फिर गौण सम्बन्धी अर्थात् प्राथमिक सम्बन्धों की मदद के साथ रिश्ते बनते हैं। तीसरी प्रकार के सम्बन्धी वह होते हैं जो गौण सम्बन्धियों के प्राथमिक रिश्तेदार हैं। जैसे पिता के भाई का पुत्र, माता के भाई की पत्नी-(मामी), पत्नी के भाई की पत्नी अर्थात् साले की पत्नी, माता की बहन का पति अर्थात् मौसा जी इत्यादि। मर्डोक ने इनकी संख्या 151 दी है।

इस प्रकार यह तीन श्रेणियों की नातेदारी होती है पर यदि हम चाहें तो हम चौथी और पांचवीं श्रेणी के बारे में ज्ञान सकते हैं।

प्रश्न 9.

सामाजिक जीवन में नातेदारी के महत्त्व को समझाइये।

उत्तर-

नातेदारी व्यवस्था का सामाजिक संरचना में एक विशेष स्थान है। इसके साथ ही समाज की बनावट बनती है। यदि नातेदारी व्यवस्था ही न हो तो समाज एक संगठन की तरह नहीं बन सकेगा और सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा। इसलिए इसका महत्त्व काफ़ी बढ़ गया है जिसका वर्णन अग्रलिखित है

1. नातेदारी सम्बन्धों के माध्यम से ही कबाइली और खेती वाले समाजों के बीच अधिकार और परिवार एवं विवाह, उत्पादन और उपभोग की पद्धति और राजनीतिक सत्ता के अधिकारों का निर्धारण होता है। शहरी समाजों में भी विवाह और पारिवारिक उत्सवों के समय नातेदारी सम्बन्धों का महत्त्व देखने को मिलता है।

2. नातेदारी, परिवार और विवाह में गहरा सम्बन्ध है। नातेदारी के माध्यम से ही इस बात का निर्धारण होता है कि कौन किसके साथ विवाह कर सकता है और कौन-कौन से सम्बन्धों की शब्दावली भी है। नातेदारी से ही वंश सम्बन्ध, गोत्र और खानदान का निर्धारण होता है और वंश, गोत्र और खानदान में बहिर्विवाह का सिद्धान्त पाया जाता है।

3. पारिवारिक जीवन, वंश सम्बन्ध, गोत्र और खानदान के सदस्यों के बीच नातेदारी के आधार पर ही जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों एवं कर्म-काण्डों में किसका क्या अधिकार और ज़िम्मेदारी है, इसका निर्धारण होता है, जैसे ; विवाह के संस्कार और इसके साथ जुड़े कर्म-काण्डों में बड़े भाई, मां और बुआ का विशेष महत्त्व है। मृत्यु के बाद आग कौन देगा, इसका सम्बन्ध भी नातेदारी पर निर्भर करता है। जिन लोगों को आग देने का अधिकार होता है, नातेदारी उनके उत्तराधिकार को निश्चित करती है। सामाजिक संगठन (जन्म, विवाह, मौत) और सामूहिक उत्सवों के मौकों और नातेदारी या रिश्तेदारों को बुलाया जाना जरूरी होता है, ऐसा करने के साथ सम्बन्धों में और मज़बूती बढ़ती है।

4. नातेदारी व्यवस्था के साथ समाज को मज़बूती मिलती है। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन को बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि नातेदारी व्यवस्था ही न हो तो सामाजिक संगठन टूट जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।

5. नातेदारी व्यवस्था लैंगिक सम्बन्धों को निश्चित करती है। नातेदारी व्यवस्था में लैंगिक सम्बन्ध बनाने, हमारे समाज में वर्जित है। यदि नातेदारी व्यवस्था न हो तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और नाजायज़ लैंगिक सम्बन्ध और अवैध बच्चों की भरमार होगी जिसके साथ समाज छिन्न-भिन्न हो जाएगा।

6. नातेदारी व्यवस्था विवाह निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने गोत्र में विवाह नहीं करवाना, माता की तरफ से कितने रिश्तेदार छोड़ने हैं, पिता की तरफ से कितने रिश्तेदार छोड़ने हैं, यह सब कुछ नातेदारी व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। यदि यह व्यवस्था न हो तो विवाह करने में किसी भी नियम की पालना नहीं होगी जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।

7. नातेदारी व्यवस्था मनुष्य को मानसिक शान्ति प्रदान करती है। आजकल के औद्योगिक समाज में चाहे हमारे विचार Practical हो चुके हैं पर फिर भी मनुष्य नातेदारी के बन्धनों से मुक्त नहीं हो सका है। वह अपने बुजुर्गों की तस्वीरें घर में टांग कर रखता है, उनकी तस्वीरों का संग्रह करता है, मरने के बाद उनका श्राद्ध करता है। मनुष्य जाति नातेदारी पर आधारित समूहों में रही है। नातेदारी के बिना व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। हमारे रिश्तेदार हमें सबसे ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। वह अपने आपको अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। यदि हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे रिश्तेदार हमें मानसिक तौर पर शान्त करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों में ही रह कर सबसे ज्यादा प्रसन्नता और आनन्द महसूस करते हैं।

8. हमारी नातेदारी ही हमारे विवाह और परिवार का निर्धारण करती है कि किसके साथ विवाह करना है, किसके साथ नहीं करना है। सगोत्र, अन्तर्जातीय विवाह सब कुछ ही नातेदारी पर ही निर्भर करता है। परिवार में ही खून और विवाह के सम्बन्ध पाए जाते हैं। नातेदारी के कारण ही विवाह और नातेदारी में व्यवस्था पैदा होती है।

प्रश्न 10.

वैवाहिक तथा रक्त सम्बन्धों में अन्तर कीजिए।

उत्तर-

(i) रक्त संबंधी नातेदारी (Consanguinity) सगोत्र नातेदारी शुरुआती परिवार के आधार पर और इसमें पैदा हुए असली या नकली रक्त के वंश परम्परागत सम्बन्धों को सगोत्र नातेदारी कहते हैं। आम शब्दों में वह सभी रिश्तेदार या व्यक्ति जो रक्त के बन्धनों में बन्धे होते हैं उनको सगोत्र नातेदारी कहते हैं। रक्त का सम्बन्ध चाहे असली हो या नकली इसको नातेदारी व्यवस्था में तो ही ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। यदि इस सम्बन्ध को समाज की मान्यता प्राप्त हो। उदाहरण के तौर पर नाजायज़ बच्चे को, चाहे उसके साथ भी रक्त सम्बन्ध होता है, समाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती क्योंकि उसको समाज की मान्यता प्राप्त नहीं होती और गोद लिए बच्चे को, चाहे उसके साथ रक्त सम्बन्ध नहीं होता, समाज में मान्यता प्राप्त होती है और वह सगोत्र प्रणाली का हिस्सा होते हैं। रक्त सम्बन्धों को हर प्रकार के समाजों में मान्यता प्राप्त है।

इस तरह इस चर्चा से स्पष्ट है कि शुरुआती परिवार के आधार पर रक्त-वंश परम्परागत सम्बन्धों से पैदा हुए सारे रिश्तेदार इस सगोत्र नातेदारी प्रणाली में शामिल है। हम उदाहरण ले सकते हैं बहन-भाई, मामा, चाचा, ताया, नाना-नानी, दादा-दादी आदि। यहाँ यह बताने योग्य है कि रक्त सम्बन्ध सिर्फ़ पिता वाली तरफ से ही नहीं होता बल्कि माता वाली तरफ से भी होता है। इस तरह पिता वाली तरफ से रक्त सम्बन्धियों को पितृ पक्ष रिश्तेदार कहते हैं और माता वाली तरफ से रक्त सम्बन्धियों को मात पक्ष रिश्तेदार।

वर्गीकरण-खून के आधार पर आधारित रिश्तेदारों को अलग-अलग नामों के साथ जाना जाता है। एक ही मां-बाप के बच्चे, जो आपस में सगे भाई-बहन होते हैं, को सिबलिंग (Sibling) कहते हैं और सौतेले बहन-भाई को हॉफ़ सिबलिंग (Half sibling) कहते हैं। पिता वाली तरफ सिर्फ आदमियों के रक्त सम्बन्धियों जो सिर्फ आदमी होते हैं उनको सगा-सम्बन्धी (Agnates) कहते हैं और इसी तरह माता वाली तरफ सिर्फ औरतों के रक्त सम्बन्धियों जो सिर्फ औरतें होती हैं, उनको (Utrine) कहते हैं। इसी तरह वह लोग जो रक्त सम्बन्धों के कारण सम्बन्धित हों, उनको रक्त सम्बन्धी रिश्तेदार (Consanguined kin) कहा जाता है। इन रक्त सम्बन्धियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है।

- एक रेखकी रिश्तेदार (Unilineal Kin)-इस प्रकार की रिश्तेदारी में वह व्यक्ति आते हैं जो वंश क्रम की सीधी रेखा द्वारा सम्बन्धित हों जैसे पिता, पिता का पिता, पुत्र और पुत्र का पुत्र ।

- कुलेटरल या समानान्तर रिश्तेदार (Collateral Kin)-इस प्रकार के रिश्तेदार वह व्यक्ति होते हैं, जो हर रिश्तेदारों के द्वारा असीधे तौर पर सम्बन्धित हों जैसे पिता का भाई चाचा, मां की बहन मौसी, मां का भाई मामा आदि।

(ii) विवाह संबंधी नातेदारी (Affinity)—इसको सामाजिक नातेदारी का नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार की नातेदारी में उस तरह के रिश्तेदार शामिल होते हैं जो किसी आदमी या औरत के विवाह करने से पैदा होते हैं। जब किसी लड़के का लड़की से विवाह होता है तो उसका सिर्फ लड़की के साथ ही सम्बन्ध स्थापित नहीं होता बल्कि लड़की के माध्यम से उसके परिवार के बहुत सारे सदस्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इसी तरह जब लड़की का लड़के के साथ विवाह होता है तो लड़की का भी लड़के के परिवार के सारे सदस्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस तरह सिर्फ विवाह करवाने के साथ ही लड़का-लड़की के कई प्रकार के नए रिश्ते अस्तित्व में आ जाते हैं। इस तरह विवाह पर आधारित नातेदारी को विवाहिक नातेदारी का नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जीजा-साला, साढू-जमाई, ससुर, ननद, भाभी, बहु, सास आदि। इस तरह की नातेदारी की प्राणीशास्त्री महत्ता के साथ-साथ सामाजिक महत्ता भी होती है। प्राणीशास्त्रीय महत्त्व तो पति-पत्नी के लिए है पर सास-ससुर, देवर, ननद, भाभी, साढ़, साली, साला, जमाई आदि रिश्ते सामाजिक होते हैं। मॉर्गन ने दुनिया के कई भागों में प्रचलित साकेदारियों का अध्ययन किया और इनको वर्णनात्मक और व्यक्तिनिष्ठ नामकरण के साथ तो मनुष्य श्रेणियों में बांटा है। वर्णनात्मक प्रणाली में आम-तौर पर विवाहिक सम्बन्धियों के लिए एक ही नाम दिया जाता है। ऐसे नाम नातेदारी की तुलना में सम्बन्ध के बारे में ज्यादा बताते हैं। व्यक्तिनिष्ठ शब्द असली सम्बन्धों के बारे में बताते हैं। जैसे-अंकल को हम मामा, चाचा, फुफड़ और मौसा के लिए प्रयोग करते हैं। यह पहले प्रकार की उदाहरण है। परन्तु फादर या पिता के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकते।

इस तरह Nephew को भतीजे या भांजे के लिए, cousin को मामा, चाचा, ताया, मासी, बुआ के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह Sister-in-law को साली और ननद और Brother-in-law को देवर तथा साले के लिए प्रयोग किया जाता है।

इस तरह आधुनिक समाज में नए-नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। असल में यह सारे शब्द नातेदारी के सूचक हैं और विवाहिक नातेदारी पर आधारित होते हैं। जैसे व्यक्ति को जमाई का दर्जा, पति का दर्जा, औरत को बहू और पत्नी का दर्जा विवाह के कारण ही प्राप्त होता है। इस तरह हम बहुत सारी वैवाहिक रिश्तेदारियों को गिन सकते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

I. बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) :

प्रश्न 1.

समाज की आधारभूत इकाई कौन-सी होती है ?

(A) परिवार

(B) विवाह

(C) नातेदारी

(D) सरकार।

उत्तर-

(A) परिवार।

प्रश्न 2.

यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज ने एक संस्था को मान्यता दी है जिसे ……. कहते हैं।

(A) विवाह

(B) परिवार

(C) सरकार

(D) नातेदारी।

उत्तर-

(A) विवाह।

प्रश्न 3.

बच्चे का समाजीकरण कौन शुरू करता है ?

(A) सरकार

(B) परिवार

(C) पड़ोस

(D) खेल समूह।

उत्तर-

(B) परिवार।

प्रश्न 4.

कौन अगली पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करता है ?

(A) पड़ोस

(B) सरकार

(C) परिवार

(D) समाज।

उत्तर-

(C) परिवार।

प्रश्न 5.

यौन इच्छा ने किस संस्था को जन्म दिया ?

(A) परिवार

(B) समाज

(C) सरकार

(D) विवाह।

उत्तर-

(D) विवाह।

प्रश्न 6.

मातुलेय परिवारों में किन रिश्तेदारों में निकटता होती है ?

(A) मामा-भांजा

(B) माता-पुत्री

(C) पिता-पुत्र

(D) चाचा-भतीजा।

उत्तर

(A) मामा-भांजा।

प्रश्न 7.

रक्त सम्बन्धी या सीधे सम्बन्धी ……. सम्बन्धी होते हैं।

(A) प्राथमिक

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ।

उत्तर-

(A) प्राथमिक।

प्रश्न 8.

जो सम्बन्ध हमारे माता पिता के लिए प्राथमिक होता है उसे क्या कहते हैं ?

(A) प्राथमिक सम्बन्ध

(B) द्वितीय सम्बन्ध

(C) तृतीय सम्बन्ध

(D) चतुर्थ सम्बन्ध।

उत्तर-

(B) द्वितीय सम्बन्ध।

प्रश्न 9.

जो सम्बन्धी द्वितीय सम्बन्धों से बनते हैं वह हमारे ……….. सम्बन्धी होते हैं।

(A) प्राथमिक

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ।

उत्तर-

(C) तृतीय।

प्रश्न 10.

बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है ?

(A) सरकार

(B) परिवार

(C) खेल समूह

(D) पड़ोस।

उत्तर-

(B) परिवार।

प्रश्न 11.

उस परिवार को क्या कहते हैं जिसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं ?

(A) केंद्रीय परिवार

(B) संयुक्त परिवार ।

(C) विस्तृत परिवार

(D) नव स्थानीय परिवार।

उत्तर-

(A) केन्द्रीय परिवार।

प्रश्न 12.

इनमें से कौन सा परिवार का कार्य है ?

(A) बच्चे का समाजीकरण

(B) बच्चों पर नियंत्रण

(C) बच्चे का पालन-पोषण

(D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(D) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 13.

विवाह के आधार पर परिवार का प्रकार बताएं।

(A) एक विवाह परिवार

(B) बहु विवाही परिवार

(C) समूह विवाही परिवार

(D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(D) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 14.

नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं ?

(A) एक

(B) दो

(C) तीन

(D) चार।

उत्तर-

(B) दो।

प्रश्न 15.

प्राथमिक रिश्तेदार कितने प्रकार के होते हैं ?

(A) पाँच

(B) छः

(C) आठ

(D) दस।

उत्तर-

(C) आठ।

प्रश्न 16.

द्वितीयक सम्बन्धी कितने प्रकार के होते हैं ?

(A) 30

(B) 33

(C) 36

(D) 39.

उत्तर-

(B) 33.

II. रिक्त स्थान भरें (Fill in the blanks) :

1. ……….. परिवार में पिता की सत्ता चलती है।

2. ………… परिवार में माता की सत्ता चलती है।

3. ………….. विवाह में अपने समूह में ही विवाह करवाया जाता है।

4. ……….. परिवार में दो या अधिक पीढ़ियों में परिवार इकट्ठे रहते हैं।

5. बहुपति विवाह …………….. प्रकार का होता है।

6. आकार के आधार पर परिवार ……….. प्रकार के होते हैं।

7. सत्ता के आधार पर परिवार …………… प्रकार के होते हैं।

उत्तर-

- पितृसत्तात्मक,

- मातृसत्तात्मक,

- अन्तः,

- संयुक्त,

- दो,

- तीन,

- दो।

III. सही/गलत (True/False) :

1. एकाकी परिवार में संपूर्ण नियंत्रण पिता के हाथों में होता है।

2. स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण बहुपति विवाह होते हैं।

3. बहुविवाह संसार में सबसे अधिक प्रचलित हैं।

4. नातेदारी के दो प्रकार होते हैं।

5. परिवार संस्कृति के वाहक के रूप में कार्य करता है।

6. मातृवंशी परिवार में सम्पत्ति पुत्री को नहीं मिलती है।

7. परिवार के सदस्यों में रक्त संबंध होते हैं।

उत्तर-

- गलत,

- सही,

- गलत,

- सही,

- सही,

- गलत,

- सही।

IV. एक शब्द/पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर (One Wordline Question Answers) :

प्रश्न 1.

एक विवाह का क्या अर्थ है ?

उत्तर-

जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहते हैं।

प्रश्न 2.

बहुविवाह के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर-

बहुविवाह के तीन प्रकार हैं।

प्रश्न 3.

द्विविवाह में एक पुरुष की कितनी पत्नियां होती हैं ?

उत्तर-

द्विविवाह में एक पुरुष की दो पत्नियां होती हैं।

प्रश्न 4.

बहुपति विवाह में एक स्त्री के कितने पति हो सकते हैं ?

उत्तर-

बहुपति विवाह में एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं।

प्रश्न 5.

अन्तर्विवाह का अर्थ बताएं।

उत्तर-

जब व्यक्ति केवल अपनी ही जाति में विवाह करवा सकता हो उसे अंतर्विवाह कहा जाता है।

प्रश्न 6.

बर्हिविवाह का अर्थ बताएं।

उत्तर-

जब व्यक्ति को अपनी गोत्र के बाहर परंतु अपनी जाति के अंदर विवाह करवाना पड़े तो उसे बर्हिविवाह कहते हैं।

प्रश्न 7.

यह शब्द किसके हैं, “विवाह एक समझौता है जिसमें बच्चों की पैदाइश तथा देखभाल होती

उत्तर-

यह शब्द मैलीनोवस्की के हैं।

प्रश्न 8.

संसार में विवाह का कौन-सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है ?

उत्तर-

संसार में विवाह का सबसे अधिक प्रचलित प्रकार एक विवाह है।

प्रश्न 9.

बहु-पत्नी विवाह का अर्थ।

उत्तर-

जब एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करवाए तो उसे बहु-पत्नी विवाह कहते हैं।

प्रश्न 10.

बहु-पति विवाह का अर्थ।

उत्तर-

जब कई पुरुष मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, तो उसे बहु-पति विवाह कहते हैं।

प्रश्न 11.

एफिनिटी क्या होता है ?

उत्तर-

सामाजिक सम्बन्ध जो विवाह पर आधारित होते हैं, उन्हें एफिनिटी कहते हैं।

प्रश्न 12.

यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्था कौन-सी है ?

उत्तर-

यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज ने एक संस्था को मान्यता दी हुई है, जिसे परिवार कहते हैं।

प्रश्न 13.

यौन इच्छा ने किस प्रथा को जन्म दिया ?

उत्तर-

यौन इच्छा ने विवाह नामक प्रथा को जन्म दिया।

प्रश्न 14.

विवाह क्या होता है ?

उत्तर-

यौन सम्बन्धों को समाज ने एक प्रथा के द्वारा मान्यता दी हुई है, जिसे विवाह कहते हैं।

प्रश्न 15.

कुलीन विवाह क्या होता है ?

उत्तर-

जब एक ही जाति में ऊंचे कुलों से सम्बन्धित लड़के-लड़की का विवाह होता है तो उसे कुलीन विवाह कहते हैं।

प्रश्न 16.

प्रेम विवाह का प्राचीन नाम क्या है ?

उत्तर-

प्रेम विवाह का प्राचीन नाम गंधर्व विवाह है।

प्रश्न 17.

भ्रातृक बहुपति विवाह का अर्थ बताएं।

उत्तर-

अगर सभी भाई एक स्त्री से इकट्ठे विवाह करें तो उसे भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं।

प्रश्न 18.

कौन-से पुरुष को पूर्ण पुरुष कहा जाता है ?

उत्तर-

जिस पुरुष के स्त्री तथा बच्चे हों, उसे पूर्ण पुरुष कहा जाता है।

प्रश्न 19.

अन्तर्विवाह का कोई कारण बताओ।

उत्तर-

रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए अन्तर्विवाह की आवश्यकताएं पड़ी।

प्रश्न 20.

प्राथमिक सम्बन्धी कौन-से होते हैं ? ।

उत्तर-

रक्त सम्बन्धी या सीधे सम्बन्ध प्राथमिक सम्बन्ध होते हैं, जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन इत्यादि।

प्रश्न 21.

द्वितीय सम्बन्धी कौन-से होते हैं ?

उत्तर-

जो हमारे माता या पिता का प्राथमिक सम्बन्धी होता है वह हमारे लिए द्वितीय सम्बन्धी होता है, जैसे मामा, चाचा, ताया, बुआ इत्यादि।

प्रश्न 22.

तृतीय सम्बन्धी कौन-से होते हैं ? .

उत्तर-

जो सम्बन्धी द्वितीय सम्बन्धों से बनते हैं वह हमारे तृतीय सम्बन्धी होते हैं, जैसे पिता की बहन का पति, माता के भाई की पत्नी इत्यादि।

प्रश्न 23.

समूह विवाह क्या होता है ?

उत्तर-

जब बहुत सारी स्त्रियों का बहुत सारे पुरुषों के साथ इकट्ठे विवाह होता है, उसे समूह विवाह कहते

प्रश्न 24.

बहिर्विवाह में किससे बाहर विवाह करना पड़ता है ?

उत्तर-

बहिर्विवाह में अपने सपिण्ड, प्रवर तथा गोत्र से बाहर करना पड़ता है।

प्रश्न 25.

अन्तर्विवाह क्या होता है ?

उत्तर-

जब व्यक्ति को अपने समूह या जाति के अन्दर विवाह करना पड़े तो उसे अन्तर्विवाह कहते हैं।

प्रश्न 26.

प्रतिलोम विवाह क्या होता है ?

उत्तर-

जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं।

प्रश्न 27.

कौन-सी संस्था परिवार के निर्माण में सहायक होती है ?

उत्तर-

विवाह नामक संस्था परिवार के निर्माण में सहायक होती है।

प्रश्न 28.

किस संस्था से समाज विघटन से बचता है ?

उत्तर-

विवाह नामक संस्था के कारण समाज का विघटन नहीं होता।

प्रश्न 29.

बहु-पत्नी विवाह का अर्थ बताएं।

उत्तर-

जब एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करवाए तो उसे बहु-पत्नी विवाह कहते हैं।

प्रश्न 30.

बहु-पति विवाह का अर्थ बताएं।

उत्तर-

जब एक स्त्री के कई पति हों तो उस विवाह को बहुपति विवाह कहते हैं।

प्रश्न 31.

बहु-पति विवाह के कितने प्रकार होते हैं ?

उत्तर-

बहुपति विवाह के दो प्रकार-भ्रातृ बहुपति विवाह तथा गैर-भ्रात बहुपति विवाह होते हैं।

प्रश्न 32.

एक विवाह को आदर्श क्यों माना जाता है ?

उत्तर-

क्योंकि इससे परिवार अधिक स्थायी रहते हैं।

प्रश्न 33.

पितृ सत्तात्मक परिवार में ……….. शक्ति अधिक होती है।

उत्तर-

पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता की शक्ति अधिक होती है।

प्रश्न 34.

मातृ सत्तात्मक परिवार में …………… की सत्ता चलती है।

उत्तर-

मातृ सत्तात्मक परिवार में माता की सत्ता चलती है।

प्रश्न 35.

रक्त सम्बन्धी परिवार में कौन-से सम्बन्ध पाए जाते हैं ?

उत्तर-

रक्त सम्बन्धी परिवार में रक्त सम्बन्ध पाए जाते हैं।

प्रश्न 36.

सदस्यों के आधार पर परिवार के कितने तथा कौन-से प्रकार होते हैं ?

उत्तर-

सदस्यों के आधार पर परिवार के तीन प्रकार केन्द्रीय परिवार, संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार होते हैं।

प्रश्न 37.

विवाह के आधार पर परिवार के कितने तथा कौन-से प्रकार होते हैं ?

उत्तर-

विवाह के आधार पर परिवार के दो प्रकार-एक विवाही परिवार तथा बहुविवाही परिवार होते हैं।

प्रश्न 38.

वंश के आधार पर कितने प्रकार के परिवार होते हैं ?

उत्तर-

चार प्रकार के परिवार ।

प्रश्न 39.

केन्द्रीय परिवार का अर्थ बताएं।

उत्तर-

वह परिवार जिसमें पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हों उसे केन्द्रीय परिवार कहा जाता है।

प्रश्न 40.

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था ?

उत्तर-

सन् 1856 में।

प्रश्न 41.

शब्द Family किस भाषा के शब्द का अंग्रेजी रूपान्तर है ?

उत्तर-

शब्द Family लातीनी भाषा के शब्द का अंग्रेज़ी रूपान्तर है।

प्रश्न 42.

शब्द Family लातीनी भाषा के किस शब्द से निकला है ?

उत्तर-

शब्द Family लातीनी भाषा के शब्द Famulus से निकला है।

प्रश्न 43.

परिवार के स्वरूप में परिवर्तन का एक कारण बताओ।

उत्तर-

आजकल स्त्रियां घर से जाकर दफ्तरों में काम करने लगी हैं जिससे उनकी परिवार तथा पति पर निर्भरता काफ़ी कम हो गई है।

प्रश्न 44.

परिवार एक सर्वव्यापक संस्था है। कैसे ?

उत्तर-

परिवार एक सर्वव्यापक संस्था है क्योंकि यह प्रत्येक समाज में किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है।

प्रश्न 45.

परिवार में सदस्यों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध होते हैं ?

उत्तर-

परिवार में सदस्यों के बीच रक्त सम्बन्ध होते हैं।

प्रश्न 46.

समाज में परिवार का किस प्रकार का स्थान होता है ?

उत्तर-

समाज में परिवार का केन्द्रीय स्थान होता है।

प्रश्न 47.

परिवार के सदस्यों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं ? ।

उत्तर-

परिवार के सदस्यों में हमदर्दी, त्याग, प्रेम जैसे गुण पाए जाते हैं।

प्रश्न 48.

परिवार के दो जैविक कार्य बताएं।

उत्तर-

- परिवार में ही व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सम्बन्ध बनाता है।

- परिवार में ही सन्तान उत्पन्न होती है।

प्रश्न 49.

परिवार के दो आर्थिक कार्य बताएं।

उत्तर-

- परिवार सदस्यों के खाने का प्रबन्ध करता है।

- परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न 50.

परिवार में उत्तराधिकार का निर्धारण कैसे होता है ?

उत्तर-

बेटों में जायदाद का समान विभाजन कर दिया जाता है।

प्रश्न 51.

परिवार के दो सामाजिक कार्य बताएं।

उत्तर-

- परिवार व्यक्ति को सामाजिक स्थिति प्रदान करता है।

- परिवार संस्कृति को अगली पीढ़ी को सौंप देता है।

प्रश्न 52.

कौन-सी संस्था बच्चे का समाजीकरण करती है ?

उत्तर-

परिवार नामक संस्था बच्चे का समाजीकरण करती है।

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

विवाह से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निश्चित हो जाती है। स्पष्ट करें।

उत्तर-

विवाह के कारण व्यक्ति को समाज में कई सारे पद मिल जाते हैं, जैसे-पति, पिता, जीजा, दामाद इत्यादि। इन सभी पदों में ज़िम्मेदारी होती है। विवाह से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निश्चित हो जाती है।

प्रश्न 2.

मनु ने प्रतिलोम विवाह के बारे में कौन-से विचार व्यक्त किए हैं ?

उत्तर-

मनु के अनुसार निम्न जाति के पुरुष का उच्च जाति की स्त्री से विवाह करना पाप है। इसे उन्होंने निषेध करार दिया है। इस प्रकार के विवाह से पैदा होने वाली सन्तान को उन्होंने चण्डाल कहा है।

प्रश्न 3.

अनुलोम विवाह क्या होता है ?

उत्तर-

जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है तथा इस प्रकार के विवाह साधारणतया होते रहते थे।

प्रश्न 4.

विवाह पर प्रतिबन्ध।

उत्तर-

कई समाजों में विवाह करवाने के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबन्ध होते हैं कि किस समूह में विवाह करना है तथा किस में नहीं। साधारणतया रक्त सम्बन्धी, एक ही गोत्र वाले व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करवा सकते।

प्रश्न 5.

गैर-भातृ बहुपति विवाह।

उत्तर-

बहुपति विवाह का वह प्रकार जिसमें पत्नी के सभी पति आपस में भाई नहीं होते गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह होता है। विवाह के पश्चात् पत्नी निश्चित समय के लिए अलग-अलग पतियों के साथ रहती है।

प्रश्न 6.

बहुपत्नी विवाह का अर्थ।

उत्तर-

यह विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। यह दो प्रकार का होता है-प्रतिबन्धित तथा अप्रतिबन्धित बहु-पत्नी विवाह । इस प्रकार का विवाह आजकल वर्जित है।

प्रश्न 7.

बहु-पत्नी विवाह में स्त्रियों की स्थिति।

उत्तर-

बहु-पत्नी विवाह में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निम्न होती है क्योंकि उसे कई पुरुषों से विवाह तथा संबंध रखने पड़ते हैं। इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी निम्न होती है।

प्रश्न 8.

एक विवाह पर संक्षेप नोट लिखें।

उत्तर-

जब एक ही स्त्री से एक ही पुरुष विवाह करवाता है तो विवाह को एक विवाह कहते हैं। जब तक दोनों जीवित हैं अथवा एक दूसरे से तलाक नहीं ले लेते, वह दूसरा विवाह नहीं करवा सकते।

प्रश्न 9.

बहु-पति विवाह के दो अवगुण।

उत्तर-

- इस प्रकार के विवाह में स्त्री का स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्योंकि उसे कई पतियों की लैंगिक इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है।

- इस प्रकार के विवाह में स्त्री के लिए पतियों में झगडे होते रहते हैं।

प्रश्न 10.

एक विवाह के दो गुण।

उत्तर-

- एक विवाह में पति-पत्नी के संबंध अधिक गहरे होते हैं।

- इस विवाह में बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से हो जाता है।

- इस विवाह में पारिवारिक झगड़े कम होते हैं।

- इसमें पति-पत्नी में तालमेल रहता है।

प्रश्न 11.

बहुपत्नी विवाह के मुख्य कारण बताएं।

उत्तर-

- पुरुषों की अधिक यौन संबंधों की इच्छा के कारण बहुपत्नी विवाह सामने आए।

- लड़कियां पैदा होने के कारण तथा लड़का होने की इच्छा के कारण यह विवाह बढ़ गए।

- राजा-महाराजाओं के अधिक पत्नियां रखने के शौक के कारण यह विवाह सामने आए।

प्रश्न 12.

परिवार क्या होता है ?

उत्तर-

परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन सम्बन्धों पर आधारित है और जो इतना छोटा व स्थायी है कि उससे बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन-पोषण हो सके। इसमें सभी रक्त संबंधी शामिल होते हैं।

प्रश्न 13.

पितृ सत्तात्मक परिवार कौन-सा होता है ?

उत्तर-

वह परिवार जहां सारे अधिकार पिता के हाथ में होते हैं, परिवार पिता के नाम पर चलता है तथा परिवार पर पिता का पूरा नियन्त्रण होता है। घर के सभी सदस्यों को पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

प्रश्न 14.

मातृ-सत्तात्मक परिवार।

उत्तर-

वह परिवार जहां सारे अधिकार माता के हाथ में होते हैं, परिवार माता के नाम पर चलता है तथा परिवार पर माता का नियन्त्रण होता है। सम्पत्ति पर माता का अधिकार होता है तथा माता के पश्चात् सम्पत्ति पुत्री को प्राप्त होती है।

प्रश्न 15.

विवाह के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं ?

उत्तर-

विवाह के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं-

- एक विवाही परिवार

- बहु विवाही परिवार।

प्रश्न 16.

परिवार में शिक्षा संबंधी कार्यों में परिवर्तन।

उत्तर–

पहले परिवार बच्चों को शिक्षा देता था परन्तु अब इसमें परिवर्तन आ गया है। अब परिवार का यह कार्य स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों ने लिया है। पहले परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों को शिक्षा देते थे परन्तु अब यह कार्य औपचारिक संस्थाओं के पास है।

प्रश्न 17.

परिवार की केंद्रीय स्थिति।

उत्तर-

परिवार की समाज में केन्द्रीय स्थिति है क्योंकि परिवार के बिना समाज अस्तित्व में नहीं आ सकता तथा प्रत्येक व्यक्ति समाज में ही रहना पसंद करता है। परिवार के कारण ही समाज अस्तित्व में आता है।

प्रश्न 18.

बच्चों का पालन-पोषण।

उत्तर-