Punjab State Board PSEB 11th Class History Book Solutions Chapter 15 उत्तरी भारत में नई शक्तियों का उदय Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 History Chapter 15 उत्तरी भारत में नई शक्तियों का उदय

अध्याय का विस्तृत अध्ययन

(विषय सामग्री की पूर्ण जानकारी के लिए)

प्रश्न 1.

18वीं सदी में सिक्खों के मुगलों के साथ संघर्ष की मुख्य घटनाओं की लगभग चर्चा करें ।

उत्तर-

18वीं शताब्दी के आरम्भ में सिक्ख गुरु गोबिन्द सिंह जी के अधीन मुग़लों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे । परन्तु 1707 ई० में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् गुरु साहिब की नए मुग़ल बादशाह बहादुरशाह से मित्रता हो गई । इससे अगले ही वर्ष गुरु साहिब जी का भी देहान्त हो गया । तत्पश्चात् सिक्खों ने बन्दा बहादुर के अधीन मुग़लों का डटकर सामना किया । बन्दा के बलिदान के बाद सिक्खों के लिए अन्धकार युग आरम्भ हुआ । परन्तु वे अपनी वीरता एवं साहस के बल पर सदा आगे ही बढ़ते रहे । अन्ततः वे कुछ प्रमुख सिक्ख सरदारों के साथ अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। यही सिक्ख राज्य 18वीं शताब्दी के अन्त में महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का आधार बने । संक्षेप में, 18वीं सदी में सिक्खों के मुग़लों के विरुद्ध संघर्ष की मुख्य घटनाओं का वर्णन इस प्रकार है :

1. गुरु गोबिन्द सिंह जी के अधीन-

1699 ई० में गुरु जी ने खालसा की स्थापना की और सिक्खों को सिंह का रूप दिया । खालसा की स्थापना के पश्चात् पहाड़ी राजा गुरु जी से भयभीत हो गए और उन्होंने गुरु जी के विरुद्ध मुग़लों की सहायता प्राप्त की। आनन्दपुर की दूसरी लड़ाई में मुगलों ने पहाड़ी राजाओं की सहायता की। 1703 ई० में सरहिन्द के सूबेदार ने एक विशाल सेना भेजी। कई दिन तक सिक्ख भूखे-प्यासे लड़ते रहे। आखिर गुरु जी चमकौर साहिब चले गए। वहां भी मुग़लों तथा पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। गुरु जी ने अपने चारों पुत्र शहीद करवा दिए, फिर भी मुग़लों के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् गुरु जी के मुग़ल बादशाह से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गए।

2. बन्दा बहादुर के अधीन-

बन्दा बहादुर एक वैरागी था। वह नन्देड़ में गुरु गोबिन्द सिंह जी से मिला और उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। वह अपने आपको गुरु का बन्दा कहने लगा। गुरु जी ने उसे बहादुर की उपाधि प्रदान की। फलस्वरूप वह इतिहास में बन्दा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु जी ने अकाल चलाना करने से पूर्व बन्दा बहादुर को आदेश दिया कि वह सिक्खों की सहायता से वजीर खां से टक्कर ले। इस सम्बन्ध में उन्होंने पंजाब के सिक्खों के नाम आदेश-पत्र जारी कर दिए। पंजाब पहुँच कर उसने सिक्खों को संगठित किया और अपने सैनिक अभियान आरम्भ कर दिए। शीघ्र ही वह पंजाब में सिक्ख राज्य स्थापित करने में सफल रहा।

सर्वप्रथम बन्दा ने समाना पर आक्रमण किया। वहां उसने भारी लूटमार की तथा अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने कपूरी नगर को लूटा। इसके बाद साढौरा की बारी आई। सढौरा का शासक उस्मान खां था। वह हिन्दुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। बन्दा ने उसे दण्ड देने का निश्चय किया और सढौरा पर धावा बोल दिया। इस नगर में इतने मुसलमानों की हत्या की गई कि इस स्थान का नाम ही कत्लगढ़ी पड़ गया। उसने सरहिन्द के फ़ौजदार वज़ीर खां को सरहिन्द के निकट हुई लड़ाई में मार डाला तथा सरहिन्द पर अधिकार कर लिया। इसमें 28 परगने थे। शीघ्र ही बन्दा ने सतलुज और यमुना के बीच के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस सारे प्रदेश का वार्षिक कर 50 लाख रुपए के लगभग था।

3. लाहौर के मुग़ल गवर्नरों (सूबेदार) के विरुद्ध सिक्ख संघर्ष –

1716 ई० में बन्दा बहादुर की शहीदी के पश्चात् सिक्खों के लिए अन्धकार युग आ गया। इस युग में मुग़लों ने सिक्खों का अस्तित्व मिटा देने का प्रयत्न किया। परन्तु सिक्ख अपनी वीरता और साहस के बल पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहे। 1716 से 1752 तक लाहौर के पांच मुग़ल सूबेदारों ने सिक्खों को दबाने के प्रयत्न किए। इनमें से पहले गवर्नर अब्दुल समद को लाहौर से मुल्तान भेज दिया गया और उसके पुत्र जकरिया खां को लाहौर का सूबेदार बनाया गया। उसे हर प्रकार से सिक्खों को दबाने के आदेश दिए गए। उसने कुछ वर्षों तक तो अपने सैनिक बल द्वारा सिक्खों को दबाने के प्रयत्न किए। परन्तु जब उसे भी कोई सफलता मिलती दिखाई न दी तो उसने अमृतसर के निकट सिक्खों को एक बहुत बड़ी जागीर देकर उन्हें शान्त करने का प्रयत्न किया। उसने मुग़ल सम्राट् से स्वीकृति भी ले ली थी कि सिक्ख नेता को नवाब की उपाधि दी जाए। यह उपाधि कपूर सिंह को मिली और वह नवाब कपूर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फलस्वरूप कुछ समय तक सिक्ख शान्त रहे और उन्होंने अपने-अपने जत्थों को शक्तिशाली बनाया। इसी बीच कुछ जत्थेदारों ने फिर से मुग़लों का विरोध करना और सरकारी खजानों को लूटना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार धीरे-धीरे मुग़लों और सिक्खों में फिर ज़ोरदार संघर्ष छिड़ गया।

इन परिस्थितियों में जकरिया खां ने सिक्खों से जागीर छीन ली और पुनः अपने सैनिकों की सहायता से उन्हें दबाने में जुट गया। सिक्खों में आतंक फैलाने के लिए उसने भाई मनी सिंह को लाहौर में शहीद करवा दिया। भाई मनी सिंह अमृतसर में रहते थे और सिक्खों को एकता और स्वतन्त्रता के लिए प्रेरित करते रहते थे। 1738-39 में ईरान के शासक नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया जिसके कारण जकरिया खां को सिक्खों की ओर से अपना ध्यान हटाना पड़ा। फलस्वरूप सिक्खों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि जब नादिर शाह वापस काबुल जाने लगा तो सिक्खों ने उसके सैनिकों से घोड़े और युद्ध सामग्री छीन ली। उनका साहस देख कर जकरिया खां भी सोच में पड़ गया। अत: नादिरशाह की वापसी के बाद उसने सिक्खों को दबाने के और भी अधिक प्रयत्न किए। उसने अमृतसर पर अधिकार करके अपनी सैनिक चौकी बिठा दी। यह बात सिक्खों के लिए असहनीय थी क्योंकि उनके लिए अमृतसर बड़ा पवित्र स्थान था। अन्त में दो सिक्खों ने अमृतसर के थानेदार मस्सा रंघड़ का वध करके ही चैन लिया। 1745 ई० में जकरिया खां की मृत्यु हो गई। इस समय तक सिक्खों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी।

1745 से 1752 तक पंजाब की राजनीतिक दशा खराब रही। पहले तो जकरिया खां के पुत्र याहिया खां और शाहनवाज़ खां लाहौर की सूबेदारी लेने के लिए एक-दूसरे का विरोध करते रहे। अत: उनमें से कोई भी सिक्खों की ओर ध्यान न दे सका। 1747-48 को काबुल के शासक अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वह नादिरशाह की मृत्यु के पश्चात् अफ़गानिस्तान का शासक बना था। वह नादिरशाह के साथ भारत भी आया था और मुग़ल सम्राट की कमजोरी को भली-भान्ति जानता था। वह भारत का धन लूट कर अफ़गानिस्तान ले जाना चाहता था। इसी समय शाहनवाज़ खां ने उसे भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया। उसके निमन्त्रण को स्वीकार करते हुए उसने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। अब शाहनवाज़ खां ने दिखावे के लिए उसे रोकने का असफल प्रयास किया। अहमदशाह अब्दाली सतलुज पार करके दिल्ली की ओर बढ़ने लगा परन्तु सरहिन्द के निकट दिल्ली के मुख्यमन्त्री कमरुद्दीन खां के पुत्र मुइनुलमुल्क ने उसे पराजित करके वापस काबुल लौटने पर विवश कर दिया। मुइनुलमुल्क की इस सफलता के कारण उसे लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। वह भीर मन्नू के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मीर मन्न के सूबेदार बनने के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर ही अहमदशाह अब्दाली ने पंजाब पर फिर आक्रमण किया। इस बार मीर मन्नू को दिल्ली से कोई सहायता न मिली। अतः अहमदशाह अब्दाली का सामना करने की बजाय उसने उसे पंजाब के चार परगनों का लगान देना स्वीकार कर लिया। 1752 में अहमदशाह अब्दाली ने एक बार फिर पंजाब पर आक्रमण किया। इस बार मीर मन्नू ने उसका सामना किया, परन्तु पराजित हुआ। अहमदशाह अब्दाली ने लाहौर पर अधिकार करके मीर मन्नू को ही वहां अपना सबेदार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार पंजाब में मुग़ल राज्य का अन्त हो गया। मीर मन्नू ने इससे पहले मुग़ल सूबेदार के रूप में सिक्खों को दबाने का काफ़ी प्रयत्न किया था। अब इस दिशा में उसने अपने प्रयत्न तेज़ कर दिये। परन्तु सिक्खों की संख्या और शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। मीर मन्नू की मृत्यु (1753 ई०) से पहले उन्होंने कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार भी कर लिया था।

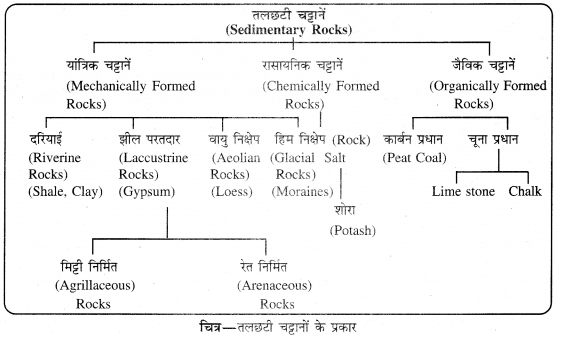

4. सिक्ख मिसलों की स्थापना-

पंजाब के मुस्लिम गवर्नरों याहिया खां, जकरिया खां, मीर मन्नू आदि ने सिक्खों पर बड़े अत्याचार किए। परन्तु ज्यों-ज्यों शासकों के अत्याचार बढ़ते गए, त्यों-त्यों सिक्खों का संकल्प दृढ़ होता गया। उनके अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्खों ने अपने जत्थों का संगठन करना आरम्भ कर दिया। आरम्भ में केवल दो ही जत्थे थे परन्तु धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ कर लगभग 65 हो गई। अतः सिक्ख नेताओं के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि इनका नेतृत्व किस प्रकार किया जाए। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिक्खों के 12 जत्थे बनाए गए। प्रत्येक जत्थे के पास अपना नगारा तथा झण्डा होता था। यही जत्थे बाद में मिसलों के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12 सिक्ख मिसलों के नाम ये थे—

- सिंहपुरिया

- आहलूवालिया

- भंगी

- रामगढ़िया

- शुकरचकिया

- कन्हैया

- फुल्किया

- डल्लेवाल

- नकअई

- शहीदी

- करोड़सिंधिया

- निशानवालिया।

बाद में इन मिसलों पर रणजीत सिंह ने अपना अधिकार कर लिया।

![]()

प्रश्न 2.

विभिन्न सिक्ख सरदारों के अधीन राज्य स्थापना के सन्दर्भ में सिक्खों तथा पठानों (अफ़गानों) के बीच चर्चा करते हुए इसमें सिक्खों की विजय के कारण बताएं।

उत्तर-

बन्दा बहादुर की मृत्यु के पश्चात् सिक्खों के लिए अन्धकार युग प्रारम्भ हो गया। इस समय में पंजाब के मुग़ल गवर्नरों ने सिक्खों पर बड़े अत्याचार किए। इसके साथ अफ़गानिस्तान के पठान शासक अहमदशाह अब्दाली ने भी पंजाब पर आक्रमण करने आरम्भ कर दिए। अत: सिक्खों को पठानों से भी संघर्ष करना पड़ा। परन्तु मुग़ल अत्याचारों का सामना करतेकरते सिक्ख इस समय तक किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उन्हें गुरिल्ला युद्ध का अनुभव हो चुका था। उनकी यह धारणा भी दृढ़ हो चुकी थी कि गुरु गोबिन्द सिंह जी ने खालसा की स्थापना इसलिए की थी कि सिक्ख स्वतन्त्र राज्य स्थापित करके स्वयं शासन करेंगे। ‘राज करेगा खालसा’ में उनका दृढ़ विश्वास था। इस विश्वास को व्यावहारिक रूप देने के लिए वे समय-समय पर छोटे-छोटे प्रदेशों पर अपना अधिकार भी कर लेते थे। अतः जब अहमदशाह अब्दाली का ध्यान सिक्खों की ओर गया, उस समय तक सिक्ख अत्यन्त शक्तिशाली हो चुके थे। संक्षेप में, पठानों के विरुद्ध सिक्खों के संघर्ष, सिक्ख सरदारों द्वारा राज्य स्थापना तथा इस संघर्ष में सिक्खों की विजय के कारणों का वर्णन इस प्रकार है-

1. पठानों (अफ़गानों) के विरुद्ध संघर्ष –

अहमदशाह अब्दाली ने 1759 ई० में मराठों को पंजाब छोड़ने के लिए विवश किया और उनकी शक्ति को पूरी तरह कुचलने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ा। वह 1760 ई० में सारा वर्ष भारत में ही रहा और मराठों के विरुद्ध गठबन्धन करता रहा। 1761 ई० के आरम्भ में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे इतनी बुरी तरह से पराजित हुए कि वे पंजाब पर अधिकार बनाए रखने योग्य न रहे। इस सारे समय में सिक्खों ने अपनी कार्यवाही जारी रखी और जालन्धर, बारी तथा रचना दोआब के बहुत-से प्रदेश अपने अधिकार में ले लिए। सतलुज और यमुना के मध्यवर्ती प्रदेशों में से कुछ पर फूल वंश के सिद्ध बराड़ों ने अपना अधिकार कर लिया, जिनमें से आला सिंह मुख्य था।

अहमदशाह अब्दाली के लिए अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। उसे यह आभास होने लगा कि पंजाब पर राज्य करने के लिए उसे मुग़लों और मराठों से नहीं अपितु सिक्खों से निपटने की आवश्यकता है। 1761 में काबुल वापस लौटने से पहले उसने पंजाब में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। परन्तु सिक्खों ने अनेक स्थानों से उन्हें मार भगाया। लाहौर का पठान सूबेदार भी सिक्खों के सामने विवश हो गया। फलस्वरूप 1762 ई० में अहमदशाह अब्दाली ने सिक्खों की शक्ति कुचलने के लिए पुनः पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसने मलेरकोटला के निकट दल खालसा पर आक्रमण करके एक ही दिन में लगभग 15 हज़ार से भी अधिक सिक्खों को मार डाला। सिक्ख इस लड़ाई में लड़ने के साथ-साथ अपने सामान और साथियों को बचाने का प्रयत्न भी कर रह थे। इस कारण उन्हें इस भयंकर रक्तपात का मुंह देखना पड़ा। सिक्ख इतिहास में यह घटना बड़ा घल्लूघारा के नाम से प्रसिद्ध है। इससे पहले छोटा घल्लूघारा 1746 ई० में उस समय हुआ था जब दीवान लखपत राय ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कई हज़ार सिक्खों का वध कर दिया था।

बड़े घल्लूघारे का सिक्खों की शक्ति पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। कुछ मास पश्चात् ही वे अमृतसर के निकट अहमदशाह अब्दाली से एक बार फिर लड़े। एक दिन की लड़ाई के पश्चात् अहमदशाह अब्दाली मैदान छोड़कर लाहौर भाग गया। काबुल वापस लौटने से पहले वह सरहिन्द और पंजाब में अपने गवर्नर नियुक्त कर गया। परन्तु सिक्खों के आगे उनकी एक न चली। 1763 में उन्होंने सरहिन्द के पठान शाक जैन खां को लड़ाई में मार डाला और सरहिन्द पर अपना अधिकार कर लिया। सिक्खों के भय के कारण लाहौर का सूबेदार भी कभी किले से बाहर आने का साहस नहीं करता था। 1764-65 ई० में अहमदशाह अब्दाली एक बार फिर पंजाब आया, परन्तु सिक्खों से लड़े बिना ही वापस लौट गया। उसके चले जाने के तुरन्त पश्चात् ही सिक्खों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और वहां अपना सिक्का जारी करके अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। अहमदशाह अब्दाली इसके बाद सात-आठ वर्ष और जीवित रहा। परन्तु इस अवधि में उसने फिर कभी पंजाब को सिक्खों से जीतने का विचार न किया।

2. सिक्ख सरदारों के अधीन राज्य की स्थापना –

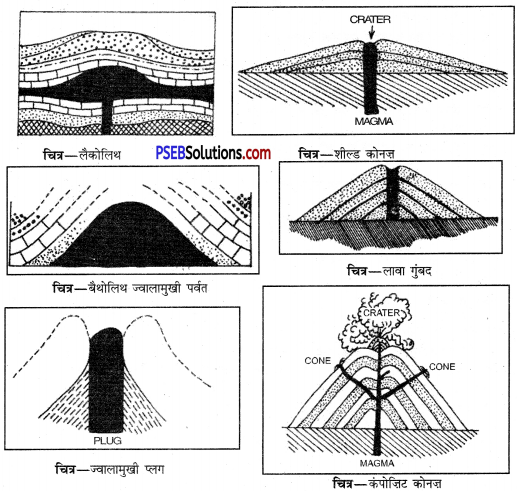

अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण के पश्चात् रिक्खों ने अपनी शक्ति बढ़ानी आरम्भ की। उन्होंने बारी दोआब में खूब लूटमार की और कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच अहमदशाह अब्दाली ने अपनी वापसी यात्रा आरम्भ की। लाहौर में से गुजरते समय सिक्खों ने कई स्थानों पर उसकी सेना पर धावा बोला और उनसे अस्त्र-शस्त्र, घोड़े, ऊंट तथा सामान छीन लिया। 1748 ई० में वे बैसाखी के अवसर पर अमृतसर में एकत्रित हुए। नवाब कपूर सिंह के सुझाव पर यहां सिक्खों की सामूहिक सेना को संगठित किया गया और उसे ‘दल खालसा’ का नाम दिया गया। इस सेना के प्रधान सेनापति का पद जस्सा सिंह आहलूवालिया को सौंपा गया। दल खालसा में कुल मिला कर 11 जत्थे थे, जिनमें प्रत्येक का अपनाअपना नाम, नेता तथा झण्डा था।

सिक्खों के 11 जत्थों तथा उनके नेताओं के नाम इस प्रकार थे-(1) आहलूवालिया जत्था-इस जत्थे का नेता दल खालसा का प्रधान सेनापति जस्सा सिंह आहलवालिया था।

(2) फैज़लपुरिया जत्था-इसका नेता नवाब कपूर सिंह था जिसका सम्बन्ध फैजलपुरिया गांव से था।

(3)शुकरचकिया जत्था-इसका नेता पहले बोध सिंह था, परन्तु बाद में यह पद चढ़त सिंह ने सम्भाला।

(4) निशानवालिया जत्था-इसका नेता दसौंदा सिंह था जो ‘दल खालसा’ का झण्डा (निशान) उठाया करता था।

(5) भंगी जत्था-इसका नेता पहले भूमा सिंह था, परन्तु बाद में हरिसिंह इसका नेता बना।

(6) नक्कई जत्था-इस जत्थे का नेता हरिसिंह था।

(7) डल्लेवालिया जत्था-इस जत्थे का नेता गुलाब सिंह था, जो डल्लेवाल गाँव से था।

(8) कन्हैया जत्था-इसका नेता सरदार जयसिंह था।

(9) करोड़सिंधिया जत्था-इस जत्थे का नेता सरदार करोड़ सिंह था।

(10) दीप सिंह जत्था-इसका नेता दीप सिंह था। उसी के नाम पर ही इस जत्थे को दीप सिंह जत्था कहा जाता था। बाद में इसे शहीद जत्था कहा जाने लगा।

(11) नन्द सिंह जत्था-इसका नेता जस्सा सिंह रामगढ़िया था। इस जत्थे को बाद में रामगढ़िया जत्था कहा जाने लगा। सिक्ख सरदारों द्वारा स्थापित यही जत्थे बाद में स्वतन्त्र सिक्ख राज्यों में परिवर्तित हुए और मिसलों के नाम से प्रसिद्ध हुए। परन्तु मिसलों की कुल संख्या 12 थी।

पठानों के विरुद्ध सिक्खों की सफलता के कारण-पठानों (अफ़गानों) के विरुद्ध सिक्खों की सफलता के कई कारण थे-

1. अब्दाली के विरुद्ध सिक्खों की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास था। अफ़गानों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सिक्खों के सामने केवल एक ही उद्देश्य था और वह था पंजाब की पवित्र भूमि को अफ़गानों के चंगुल से छुड़ाना। क्रूर से क्रूर अत्याचार भी उन्हें इस उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका।

2. सिक्ख बड़े वीर थे और वे युद्ध की परिस्थितियों को भली-भान्ति समझते थे।

3. अब्दाली के विरुद्ध सिक्खों ने बड़ी नि:स्वार्थ भावना से युद्ध किए। वे व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, बल्कि धर्म तथा जाति की रक्षा के लिए लड़े।

4. सिक्खों द्वारा अपनाई गई गुरिल्ला युद्ध नीति भी उनकी सफलता का कारण बनी।

5. सिक्ख-अफ़गान संघर्ष में सिक्खों की सफलता का एक अन्य कारण पंजाब के ज़मींदारों द्वारा सिक्खों को सहयोग देना था। अफ़गानों की लूटमार से बचने के लिए बहुत-से ज़मींदार अब्दाली के विरुद्ध सिक्खों की सहायता करते थे।

6. अब्दाली के सभी प्रतिनिधि अयोग्य सिद्ध हुए। उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता तथा सूझ-बूझ की कमी थी। अतः वे अब्दाली के बाद पंजाब पर अपना नियन्त्रण न रख सके।

7. अहमदशाह अब्दाली का साम्राज्य बड़ा विस्तृत था। उसने जब कभी भारत पर आक्रमण किया उसके पीछे उसके राज्य के किसी-न-किसी भाग में अवश्य विद्रोह हुआ। अत: उसे अपनी भारतीय विजयों को स्थायी बनाए बिना ही वापस लौट जाना पड़ा।

8. सिक्खों को योग्य सेनापतियों का नेतृत्व प्राप्त था। जस्सा सिंह आहलूवालिया इस संघर्ष में सिक्खों की आत्मा थे। संघर्ष के अन्तिम चरण में चढ़त सिंह शुकरचकिया, हरिसिंह भंगी तथा अन्य सरदारों ने भी सिक्खों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इसके विपरीत अफ़गान नेता इतने योग्य नहीं थे।

![]()

महत्त्वपूर्ण परीक्षा-शैली प्रश्न

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. उत्तर एक शब्द से एक वाक्य में

प्रश्न 1.

औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का मुगल सम्राट् कौन बना ?

उत्तर-

बहादुरशाह प्रथम।।

प्रश्न 2.

फर्रुखसियर के राजपूतों के साथ कैसे सम्बन्ध थे ?

उत्तर-

फर्रुखसियर के राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे।

प्रश्न 3.

जाटों के नेताओं के नाम लिखो जिन्होंने मुगलों से संघर्ष किया।

उत्तर-

मुग़लों के साथ संघर्ष करने वाले मुख्य जाट नेता गोकुल, राजाराम तथा चूड़ामणि (चूड़ामन) थे।

![]()

प्रश्न 4.

भरतपुर में स्वतन्त्र राज्य की नींव किसने रखी ?

उत्तर-

जाट नेता चूड़ामणि (अथवा चूड़ामन) ने।

प्रश्न 5.

सतनामी कहां के रहने वाले थे ?

उत्तर-

सतनामी नारनौल के रहने वाले थे।

प्रश्न 6.

(i) बन्दा बहादुर ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया तथा

(ii) इसका नया नाम क्या रखा ?

उत्तर-

(i) बन्दा बहादुर ने मुखलिसपुर को अपनी राजधानी बनाया।

(ii) उसने यहां के किले की मुरम्मत करवाई और इसका नाम लौहगढ़ रखा।

![]()

प्रश्न 7.

सिक्खों के दो दलों के नाम लिखो। उत्तर-बुड्ढा दल तथा तरुण दल। प्रश्न 8. दल खालसा की स्थापना कब हुई?

उत्तर-

दल खालसा की स्थापना 1748 ई० में हुई।

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति

(i) शुजाऊद्दौला …………. ई० में लखनऊ की गद्दी पर बैठा ।

(ii) अली मुहम्मद खां …………… ई० में सरहिंद का शासक बना।

(iii) जाब्ता खां …………… का उत्तराधिकारी था।

(iv) अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर पहला हमला (1747-48) ……….. के आमंत्रण पर किया।

(v) महासिंह शुकरचकिया मिसल के सरदार …………. का पुत्र था।

उत्तर-

(i) 1762

(ii) 1745

(iii) नजीबुद्दौला

(iv) शाहनवाज़ खां

(v) चढ़त सिंह।

3. सही/गलत कथन

(i) सदाअत खां बंगाल का सूबेदार था। — (✗)

(ii) अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ 1751 में संधि की। — (✓)

(iii) मुइनुलमुल्क 1748 ई० में लाहौर का सूबेदार बना। — (✓)

(iv) लाहौर का सूबेदार जकरिया खां मीर मन्नू के नाम से प्रसिद्ध था। — (✗)

(v) चालीस मुक्ते मुक्तसर की लड़ाई से संबंधित थे। — (✓)

![]()

4. बहु-विकल्पीय प्रश्न

प्रश्न (i)

सफ़दरजंग सूबेदार था-

(A) बंगाल का

(B) बिहार का

(C) अवध का

(D) मालवा का ।

उत्तर-

(C) अवध का

प्रश्न (ii)

जाट नेता सूरजमल का उत्तराधिकारी था

(A) मोहर सिंह

(B) बदन सिंह

(C) साहिब सिंह

(D) जवाहर सिंह ।

उत्तर-

(D) जवाहर सिंह ।

प्रश्न (iii)

जस्सा सिंह रामगढ़िया की राजधानी थी

(A) हरगोबिंदपुर

(B) भरतपुर

(C) करतारपुर

(D) कपूरथला ।

उत्तर-

(A) हरगोबिंदपुर

![]()

प्रश्न (iv)

निम्न में से किस सिख राजा ने अहमदशाह अब्दाली का सिक्का चलाया?

(A) महा सिंह

(B) आला सिंह

(C) चढ़त सिंह

(D) कपूर सिंह ।

उत्तर-

(B) आला सिंह

प्रश्न (v)

जस्सा सिंह आहलूवालिया की राजधानी थी-

(A) कपूरथला

(B) जालंधर

(C) अमृतसर

(D) मुक्तसर ।

उत्तर-

(A) कपूरथला

अति छोटे उत्तर वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

उत्तरी भारत की नई शक्तियों के उत्थान के स्रोतों की चार किस्मों के नाम बताएं।

उत्तर-

उत्तरी भारत की नई शक्तियों के उत्थान सम्बन्धी चार प्रकार के स्रोत हैं- इसरारे समदी, काजी नूर का जंगनामा, खुशवन्त राय की एहवाव-ए-सिखां तथा अहमदशाह बटालिया की तारीख-ए-हिन्द नामक पुस्तकें।

![]()

प्रश्न 2.

18वीं सदी के इतिहास के बारे में गुरुमुखी में लिखी सबसे महत्त्वपूर्ण कृति कौन-सी है और यह किसने लिखी ?

उत्तर-

18वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में गुरुमुखी में लिखी सबसे महत्त्वपूर्ण कृति ‘गुरु पन्थ प्रकाश’ है। यह पुस्तक रतन सिंह भंगू ने लिखी।

प्रश्न 3.

18वीं सदी में गंगा के मैदान में जिन चार नई शक्तियों का उदय हुआ उनके नाम बताएं।

उत्तर-

18वीं सदी में गंगा के मैदान में उदय होने वाली चार नई शक्तियां थीं-बंगाल, अवध, पंजाब के सिक्ख तथा जाट।

प्रश्न 4.

18वीं सदी में राजस्थान के कौन-से दो राज्यों के शासकों ने अपनी स्थिति मजबूत की तथा बाद में वे किन दो शक्तियों के अधीन हो गए ?

उत्तर-

18वीं सदी में राजस्थान में जोधपुर तथा जयपुर के शासकों ने अपनी स्थिति मज़बूत की। बाद में वे क्रमश: मराठों तथा अंग्रेजों के अधीन हो गए।

![]()

प्रश्न 5.

18वीं सदी में स्वतन्त्र होने वाला उत्तरी भारत का पहला मुगल प्रान्त कौन-सा था और उसके सूबेदार का नाम क्या था ?

उत्तर-

18वीं सदी में स्वतन्त्र होने वाला उत्तरी भारत का पहला मुग़ल प्रान्त बंगाल था। इसका सूबेदार मुर्शिद कुली खां था।

प्रश्न 6.

मुर्शिद कुली खां के अधीन कौन-से दो मुग़ल प्रान्त थे तथा उसने ढाका के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया ?

उत्तर-

मुर्शिद कुली खां के अधीन उड़ीसा तथा बंगाल के मुग़ल प्रान्त थे। उसने ढाका के स्थान पर मक्सूदाबाद को अपनी राजधानी बनाया।

प्रश्न 7.

अलीवर्दी खां ने कब-से-कब तक शासन किया ?

उत्तर-

अलीवी खां ने 1740 ई० से 1756 ई० तक शासन किया।

![]()

प्रश्न 8.

अलीवर्दी खां के अधीन कौन-से तीन मुग़ल प्रान्त थे ?

उत्तर-

अलीवर्दी खां के अधीन तीन मुग़ल प्रान्त थे- बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा।

प्रश्न 9.

अलीवर्दी खां को किस वर्ष में मराठों के साथ सन्धि करनी पड़ी और उसने उनको चौथ में कितना रुपया देना स्वीकार किया ?

उत्तर-

अलीवर्दी खां को 1751 ई० में मराठों से सन्धि करनी पड़ी। उसने मराठों को चौथ के रूप में 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया।

प्रश्न 10.

अवध का कौन-सा सूबेदार लगभग स्वतन्त्र हो गया और वह किस वर्ष में सूबेदार बना था ?

उत्तर-

अवध का सूबेदार सआदत खां लगभग स्वतन्त्र हो गया। वह 1722 ई० में अवध का सूबेदार बना था।

![]()

प्रश्न 11.

अवध का कौन-सा सूबेदार मुगल बादशाह का मुख्य वज़ीर बन गया तथा वह कब-से-कब तक उस पद पर रहा ?

उत्तर-

अवध का सूबेदार सफदरजंग मुग़ल बादशाह का मुख्य वज़ीर बन गया। वह 1748 ई० से 1753 ई० तक इस पद पर रहा।

प्रश्न 12.

शुजाऊद्दौला कब लखनऊ की गद्दी पर बैठा तथा वह किस मुग़ल बादशाह का मुख्य वजीर बना ?

उत्तर-

शुजाऊद्दौला 1754 ई० में लखनऊ की गद्दी पर बैठा। वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का मुख्य वज़ीर बना।

प्रश्न 13.

शुजाऊद्दौला किस वर्ष में अंग्रेजों से पराजित हुआ तथा उसने इनकी सहायता से कौन-सा इलाका और कब जीता ?

उत्तर-

शुजाऊद्दौला 1765 ई० में अंग्रेजों से पराजित हुआ। उसने अंग्रेजों की सहायता से 1774 ई० में रुहेलखण्ड का इलाका जीता।

![]()

प्रश्न 14.

शुजाऊद्दौला की मृत्यु कब हुई तथा उसका उत्तराधिकारी कौन था ? ।

उत्तर-

शुजाऊद्दौला की मृत्यु 1775 ई० में हुई। उसका उत्तराधिकारी आसफुद्दौला था।

प्रश्न 15.

रुहेला पठानों के दो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नेताओं के नाम बताओ।

उत्तर-

रुहेला पठानों के दो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नेताओं के नाम थे–अली मुहम्मद खां तथा नजीबुद्दौला (नजीब खां)।

प्रश्न 16.

रुहेला पठानों की जन्मभूमि अफ़गानिस्तान में कहां थी तथा भारत में उनके इलाकों को क्या कहा जाने लगा ?

उत्तर-

रुहेला पठानों की अफ़गानिस्तान में जन्म-भूमि रोह थी। भारत में इनके इलाकों को रुहेलखण्ड कहा जाने लगा।

![]()

प्रश्न 17.

अली मुहम्मद खां रुहेला को मुग़ल बादशाह से कितना मनसब और कौन-सी उपाधि कौन-से वर्ष में मिली ?

उत्तर-

अली मुहम्मद खां रुहेला को 1740 ई० में मुग़ल बादशाह से 500 का मनसब और नवाब की उपाधि मिली।

प्रश्न 18.

अली मुहम्मद खां कौन-से वर्ष में सरहिन्द का शासक बना तथा वह कब रुहेलखण्ड वापस चला गया ?

उत्तर-

अली मुहम्मद खां 1745 ई० में सरहिन्द का शासक बना। वह 1748 ई० में रुहेलखण्ड वापस चला गया।

प्रश्न 19.

किस वर्ष में रुहेलखण्ड पर अवध का अधिकार हो गया तथा अली मुहम्मद खां के पुत्र को अंग्रेजों ने कौन-सी रियासत दे दी ?

उत्तर-

रुहेलखण्ड पर 1774 ई० में अवध का अधिकार हो गया। अली मुहम्मद खां के पुत्र को अंग्रेजों ने रामपुर की रियासत दे दी।

![]()

प्रश्न 20.

नजीब खां ने किस इलाके में जागीर प्राप्त की तथा उसे नजीबुद्दौला की उपाधि कब मिली ?

उत्तर-

नजीब खां ने सहारनपुर के इलाके में जागीर प्राप्त की। उसे नजीबुद्दौला की उपाधि 1757 ई० में मिली।

प्रश्न 21.

पानीपत के युद्ध के बाद अहमदशाह अब्दाली तथा मुगल बादशाह की ओर से नजीबुद्दौला ने कौन-से दो दायित्व सम्भाले ?

उत्तर-

पानीपत के युद्ध के बाद नजीबुद्दौला ने अहमदशाह अब्दाली की ओर से प्रमुख वज़ीर तथा मुग़ल बादशाह की ओर से मीर बख्शी के दायित्व सम्भाले।

प्रश्न 22.

नजीबुद्दौला की मृत्यु कब हुई तथा उसके उत्तराधिकारी का क्या नाम था ?

उत्तर-

नजीबुद्दौला की मृत्यु 1770 ई० में हुई। उसके उत्तराधिकारी का नाम जाब्ता खां था।

![]()

प्रश्न 23.

किस रुहेला सरदार ने 1788 में कौन-से मुगल बादशाह को अन्धा करवा दिया ?

उत्तर-

1788 में रुहेला सरदार गुलाम कादर ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अन्धा करवा दिया।

प्रश्न 24.

जाट किस इलाके में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध भड़क उठे थे तथा उनके आरम्भिक नेता का नाम बताएं और उसकी मृत्यु कब हुई ?

उत्तर-

जाट मथुरा के इलाके में मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध भड़क उठे थे। उनके आरम्भिक नेता का नाम चूड़ामन था, जिसकी मृत्यु 1772 ई० में हुई।

प्रश्न 25.

बदन सिंह की राजधानी कौन-सी थी तथा उसको मुगल बादशाह से राजा की उपाधि कब मिली ?

उत्तर-

बदन सिंह की राजधानी भरतपुर थी। उसे 1752 ई० में मुगल बादशाह से राजा की उपाधि मिली।

![]()

प्रश्न 26.

बदन सिंह की मृत्यु कब हुई तथा उसका उत्तराधिकारी कौन था ?

उत्तर-

बदन सिंह की मृत्यु 1756 ई० में हुई। उसका उत्तराधिकारी सूरजमल था।

प्रश्न 27.

सूरजमल की मृत्यु कब हुई तथा उसके राज्य का वार्षिक लगान कितना था ?

उत्तर-

सूरजमल की मृत्यु 1763 ई० में हुई। उसके राज्य का वार्षिक लगान एक करोड़ सत्तर लाख रुपये था।

प्रश्न 28.

सूरजमल का उत्तराधिकारी कौन था तथा उसने कब तक शासन किया ?

उत्तर-

सूरजमल का उत्तराधिकारी जवाहर सिंह था। उसने 1768 ई० तक शासन किया।

![]()

प्रश्न 29.

भरतपुर के राजा रणजीत के अधीन उसकी रियासत का वार्षिक लगान कितना रह गया तथा यह रियासत बाद में कौन-सी दो शक्तियों के अधीन हो गई ?

उत्तर-

भरतपुर के राजा रणजीत के अधीन उसकी रियासत का वार्षिक लगान केवल 14 लाख रुपये रह गया। यह रियासत पहले मराठों तथा फिर अंग्रेजों के अधीन हो गई।

प्रश्न 30.

मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद पंजाब के मैदानी तथा पहाड़ी इलाकों में किन तीन लोगों की स्वायत्त रियासतें अस्तित्व में आई थीं ?

उत्तर-

मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद पंजाब के मैदानी तथा पहाड़ी प्रदेशों में पठानों, राजपूतों तथा सिक्खों की स्वायत्त रियासतें अस्तित्व में आईं।

प्रश्न 31.

गुरु गोबिन्द सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं के साथ कौन-सी दो लड़ाइयां लड़ी ?

उत्तर-

गुरु गोबिन्द सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं के साथ आनन्दपुर तथा निर्मोह की लड़ाइयां लड़ीं।।

![]()

प्रश्न 32.

कौन-सी लड़ाई में गुरु गोबिन्द सिंह जी के दो बड़े साहिबजादे शहीद हुए और किसने दो छोटे साहिबजादों को शहीद करवा दिया ?

उत्तर-

गुरु जी के दो बड़े साहिबजादे चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए। उनके दो छोटे साहिबजादों को सरहिन्द के फौजदार वज़ीर खां ने शहीद करवा दिया।

प्रश्न 33.

‘चालीस मुक्ते’ कौन-सी लड़ाई के साथ सम्बन्धित हैं तथा यह किनके बीच हुई ?

उत्तर-

‘चालीस मुक्त’ मुक्तसर की लड़ाई से सम्बन्धित हैं। यह लड़ाई सरहिन्द के सूबेदार वज़ीर खां तथा गुरु गोबिन्द साहिब के बीच हुई।

प्रश्न 34.

गुरु गोबिन्द सिंह जी ने किस मुग़ल बादशाह को पत्र लिखा तथा वे किस मुगल बादशाह से मिले ?

उत्तर-

गुरु गोबिन्द सिंह जी ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब को पत्र लिखा। वह मुग़ल बादशाह बहादुरशाह से मिले।

![]()

प्रश्न 35.

गुरु गोबिन्द सिंह जी ज्योति-जोत कब और कहां समाए और यह स्थान वर्तमान भारत में किस राज्य में

उत्तर-

गुरु गोबिन्द सिंह जी 1708 ई० में नन्देड़ में ज्योति-जोत समाए। यह स्थान वर्तमान भारत के महाराष्ट्र राज्य में

प्रश्न 36.

दक्षिण में गुरु गोबिन्द सिंह जी को कौन-सा वैरागी मिला तथा वह बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ ?

उत्तर-

दक्षिण में गुरु साहिब को माधोदास नामक वैरागी मिला। बाद में वह बन्दा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

प्रश्न 37.

बन्दा बहादुर ने सरहिन्द सरकार के कितने परगनों पर अधिकार कर लिया तथा बन्दा के अधीन राज्य का वार्षिक लगान कितना था ?

उत्तर-

बन्दा बहादुर ने सरहिन्द सरकार के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। उसके अधीन राज्य का वार्षिक लगान 50 लाख रुपये से अधिक था।

![]()

प्रश्न 38.

बन्दा बहादुर ने किस किले का निर्माण करवाया तथा उसके सिक्के पर कौन-सी लिपि अंकित थी ?

उत्तर-

बन्दा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। उसके सिक्के पर फ़ारसी लिपि अंकित थी।

प्रश्न 39.

बन्दा बहादुर को किस मुगल सूबेदार ने कौन-से स्थान पर घेरा ? बन्दा बहादुर को कब और कहां शहीद कर दिया गया ?

उत्तर-

बन्दा बहादुर को मुग़ल सूबेदार अब्दुल समद खां ने गुरदास नंगल के स्थान पर घेरा। उसे 1716 ई० में दिल्ली में शहीद किया गया।

प्रश्न 40.

1716 से 1752 तक लाहौर के किन्हीं चार मुग़ल सूबेदारों के नाम बताएं।

उत्तर-

1716 से 1752 तक लाहौर के चार सूबेदार थे-अब्दुल समद खां, जकरिया खां, याहिया खां तथा मीर मन्नू।

![]()

प्रश्न 41.

जकरिया खां कब-से-कब तक लाहौर का सूबेदार रहा ?

उत्तर-

ज़करिया खां 1726 ई० से 1745 ई० तक लाहौर का सूबेदार रहा।

प्रश्न 42.

सिक्खों को जागीर किस सूबेदार ने दी तथा नवाब की उपाधि किस सिक्ख नेता को दी गई ?

उत्तर-

सिक्खों को सूबेदार जकरिया खां ने जागीर दी। नवाब की उपाधि सिक्ख नेता कपूर सिंह को दी गई।

प्रश्न 43.

कौन-से मुगल सूबेदार ने भाई मनी सिंह को कहां शहीद करवा दिया ?

उत्तर-

भाई मनी सिंह को मुग़ल सूबेदार जकरिया खां ने लाहौर में शहीद करवाया।

![]()

प्रश्न 44.

ईरान से कौन-सा आक्रमणकारी कब भारत आया ?

उत्तर-

ईरान से नादिरशाह नामक आक्रमणकारी भारत आया। उसने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया।

प्रश्न 45.

अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर पहला हमला कब और किसके आमन्त्रण पर किया ?

उत्तर-

अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण 1747-48 में किया। यह आक्रमण उसने शाहनवाज़ खां के निमन्त्रण पर किया।

प्रश्न 46.

मुइनुलमुल्क लाहौर का सूबेदार कब बना तथा वह किस नाम से प्रसिद्ध हआ ?

उत्तर-

मुइनलमुल्क 1748 ई० में लाहौर का सूबेदार बना। वह मीर मन्नू के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

![]()

प्रश्न 47.

अहमदशाह अब्दाली ने मुइनुलमुल्क को अपनी तरफ से सूबेदार कब नियुक्त किया तथा उसकी मृत्यु कब

उत्तर-

अहमदशाह अब्दाली ने मुइनुलमुल्क को अपनी ओर से 1752 ई० में सूबेदार नियुक्त किया। उसकी मृत्यु 1753 ई० में हुई।

प्रश्न 48.

‘गुरमत्ता’ से क्या भाव है ?

उत्तर-

गुरमत्ता का अर्थ है-गुरु ग्रन्थ साहिब की उपस्थिति में एकत्रित सिंहों द्वारा लिया गया निर्णय। सिंह इसे गुरु का निर्णय (मत) मानते थे।

प्रश्न 49.

1757 में अहमदशाह अब्दाली ने मुगल बादशाह से कौन-से चार प्रान्त तथा कौन-सी सरकार ले ली ?

उत्तर-

1757 में अहमदशाह अब्दाली ने मुग़ल बादशाह से लाहौर, मुल्तान, सिन्ध तथा कश्मीर के सूबे और सरहिन्द की सरकार ले ली।

![]()

प्रश्न 50.

‘बड़ा घल्लूघारा’ कब, कहां और किनके बीच हुआ ?

उत्तर-

बड़ा घल्लूघारा 1762 में मलेरकोटला में हुआ। यह अहमदशाह अब्दाली और सिक्खों के बीच हुआ।

प्रश्न 51.

‘छोटा घल्लूघारा’ कब, कहां और किनके बीच हुआ ?

उत्तर-

छोटा घल्लूघारा 1746 में काहनूवान के निकट हुआ। यह घल्लूघारा दीवान लखपत राय और सिक्खों के बीच हुआ।

प्रश्न 52.

सिक्खों ने सरहिन्द तथा लाहौर पर किन वर्षों में अधिकार किया ?

उत्तर-

सिक्खों ने सरहिन्द पर 1763 ई० में तथा लाहौर पर 1765 ई० में अधिकार किया।

![]()

प्रश्न 53.

18वीं सदी के चार प्रमुख सिक्ख सरदारों के नाम बताओ तथा उनकी राजधानियां बताएं।

उत्तर-

18वीं सदी के चार प्रमुख सरदार थे : जस्सा सिंह आहलूवालिया, हरिसिंह भंगी, जस्सा सिंह रामगढ़िया तथा चढ़त सिंह शुकरचकिया। इनकी राजधानियां क्रमश: कपूरथला, अमृतसर, श्री हरगोबिन्दपुर तथा गुजरांवाला थीं।

प्रश्न 54.

जस्सा सिंह आहलूवालिया का राज्य किन दो दोआबों में था तथा उसकी राजधानी कौन-सी थी ?

उत्तर-

जस्सा सिंह आहलूवालिया का राज्य जालन्धर-दोआब तथा बारी-दोआब के प्रदेशों में था। उसकी राजधानी कपूरथला थी।

प्रश्न 55.

गुजरात तथा अमृतसर के दो भंगी शासकों के नाम बताएं।

उत्तर-

गुजरात तथा अमृतसर के दो भंगी शासकों के नाम थे-गुज्जर सिंह भंगी तथा हरिसिंह भंगी।

![]()

प्रश्न 56.

जस्सा सिंह रामगढ़िया के इलाके किन दो दोआबों में थे तथा उसकी राजधानी कौन-सी थी ?

उत्तर-

जस्सा सिंह रामगढ़िया के इलाके बारी-दोआब तथा जालन्धर-दोआब में थे। उसकी राजधानी श्री हरगोबिन्दपुर थी।

प्रश्न 57.

चढ़त सिंह शुकरचकिया के इलाके किन दो दोआबों में थे तथा उसकी राजधानी कौन-सी थी ?

उत्तर-

चढ़त सिंह शुकरचकिया के इलाके रचना-दोआब और चज-दोआब में थे। उसकी राजधानी गुजरांवाला थी।

प्रश्न 58.

आला सिंह कौन-से वंश से था तथा उसकी राजधानी कौन-सी थी ?

उत्तर-

आला सिंह फुल्किया वंश से था। उसकी राजधानी पटियाला थी।

![]()

प्रश्न 59.

बघेल सिंह करोड़सिंधिया तथा तारा सिंह डल्लेवालिया का शासन (राज) किन इलाकों में था ?

उत्तर-

बघेल सिंह करोड़सिंधिया तथा तारा सिंह डल्लेवालिया का शासन जालन्धर-दोआब तथा सतलुज पार के कुछ इलाकों में था।

प्रश्न 60.

18वीं सदी में सिक्ख सरदारों द्वारा चलाए गए दो रुपयों के नाम बताएं।

उत्तर-

18वीं सदी में सिक्ख सरदारों द्वारा चलाए गए दो रुपयों के नाम थे : गोबिन्दशाही रुपया तथा नानकशाही रुपया।

प्रश्न 61.

कौन-से दो सिक्ख राजाओं ने अहमदशाह अब्दाली का सिक्का चलाया ?

उत्तर-

अहमदशाह अब्दाली का सिक्का क्रमश: पटियाला के राजा आला सिंह तथा जींद के राजा गजपत सिंह ने चलाया।

![]()

प्रश्न 62.

कौन-से दो पुराने सिक्ख सरदारों में मरने-मारने का संघर्ष चलता रहा ?

उत्तर-

मरने-मारने का संघर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया और जयसिंह कन्हैया नामक दो पुराने सिक्ख सरदारों के बीच चलता रहा।

प्रश्न 63.

1784-85 तक कौन-सा सिक्ख सरदार सबसे शक्तिशाली होने लगा तथा यह किसका पुत्र था ?

उत्तर-

1784-85 तक महासिंह शुकरचकिया सबसे शक्तिशाली होने लगा। वह चढ़त सिंह शुकरचकिया का पुत्र था।

प्रश्न 64.

महासिंह की मृत्यु कब और किसके साथ लड़ते समय हुई ?

उत्तर-

महासिंह की मृत्यु 1792 ई० में साहिब सिंह के विरुद्ध लड़ते समय हुई।

![]()

III. छोटे उत्तर वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

18वीं शताब्दी में उत्तर भारत की नई शक्तियां कौन-कौन सी थी ?

उत्तर-

18वीं शताब्दी में अवध, बंगाल, पंजाब के सिक्ख तथा रुहेले पठान नवीन शक्ति के रूप में उभरे। अवध का राज्य सआदत खां के सम्बन्धियों के अधीन स्वतन्त्र राज्य के रूप में उभरा। सआदत खां की मृत्यु (1739 ई०) के बाद बादशाह अहमदशाह ने उसके भतीजे सफदर जंग को वजीर नियुक्त कर दिया। 1754 में शुजाऊद्दौला, अवध के स्वतन्त्र शासक के रूप में उभरा। 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात् 1727 में उसका जमाता शुजाऊद्दीन मुहम्मद खान बंगाल तथा बिहार में उसका उत्तराधिकारी बना। बाद में बिहार भी बंगाल की सूबेदारी में शामिल कर दिया गया। इस तरह स्वतन्त्र बंगाल की नींव रखी गई। नवीन शक्तियों में वास्तविक शक्ति सिक्ख सिद्ध हुए। उन्हें गुरु गोबिन्द सिंह जी ने 1699 ई० में सैनिक रूप दिया। 1708 ई० में उन्होंने बन्दा बहादुर को मुग़लों से लड़ने के लिए भेजा। बन्दा बहादुर ने सतलुज और यमुना के बीच के प्रदेश पर अधिकार किया और प्रथम सिक्ख राज्य की स्थापना की।

प्रश्न 2.

नजीबुद्दौला की शक्ति के उत्थान के बारे में बताएं ।

उत्तर-

नजीब खान पठानों का एक नेता था। उसने दिल्ली के मुख्यमन्त्री अमादुलमुल्क की अवध के सफदर जंग के विरुद्ध सहायता की। बदले में उसे सहारनपुर के प्रदेश में एक बहुत बड़ी जागीर मिल गई। उसने 1757 में अहमदशाह अब्दाली का साथ देकर नजीबुद्दौला की उपाधि प्राप्त की और उसकी सिफारिश से मुगल दरबार का एक शक्तिशाली मन्त्री बन गया। नजीबुद्दौला की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अमादुलमुल्क चिन्ता में पड़ गया। उसने नजीबुद्दौला की शक्ति को कम करने के लिए मराठों की सहायता की। परन्तु पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय के पश्चात् एक बार फिर नजीबुद्दौला का प्रभाव बढ़ने लगा। उसे अब भारत में अहमदशाह अब्दाली का प्रतिनिधि समझा जाने लगा । दिल्ली दरबार में वह मीर बख्शी के रूप में कार्य करने लगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय के इलाहाबाद जाने के बाद नजीबुद्दौला दिल्ली में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। नजीबुद्दौला की 1770 में मृत्यु हो गई ।

![]()

प्रश्न 3.

जाटों की शक्ति का उत्थान कैसे हुआ ?

उत्तर-

मथुरा के जाटों ने पहली बार औरंगजेब के समय में मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात् एक जाट नेता चूड़ामन ने धीरे-धीरे अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली और मथुरा के आस-पास के बहुत-से प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। 1722 ई० में उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा बदन सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। 1752 ई० में बदन सिंह को मुग़ल सम्राट् ने राजा की उपाधि दी। इसके चार वर्ष के बाद ही बदन सिंह की मृत्यु हो गई । 1756 ई० में बदन सिंह का दत्तक पुत्र सूरज मल भरतपुर का राजा बना। सूरज मल एक सफल राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ। 1763 में वह नजीबुद्दौला के साथ लड़ता हुआ मारा गया। सूरजमल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी जवाहर सिंह अपने भाइयों तथा जाट नेताओं के साथ लड़ता-झगड़ता रहा। उसके पश्चात् रणजीत सिंह ने भरतपुर की राजगद्दी सम्भाली । उसके समय में जाट राज्य का पतन होने लगा।

प्रश्न 4.

गुरु गोबिन्द सिंह जी के मुगलों के साथ सम्बन्धों की मुख्य घटनाएं कौन-सी थीं ?

उत्तर-

मुग़लों के साथ गुरु गोबिन्द सिंह जी के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। 1675 ई० में उनके पिता जी की शहीदी ने उन्हें मुगलों के विरुद्ध सैनिक नीति अपनाने के लिए बाध्य किया और उन्होंने अपने सिक्खों को सिक्ख सेना में शामिल होने का आह्वान किया । इसके बाद गुरु जी का सीधा मुकाबला मुग़ल सेनाओं से हुआ। सरहिन्द के गवर्नर ने अलफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी । कांगड़ा से 20 मील दूर नादौन में घमासान युद्ध हुआ। इसमें मुग़ल पराजित हुए। सरहिन्द के सूबेदार ने एक बार फिर सेना भेजी, परन्तु वे फिर पराजित हुए । कुछ समय पश्चात् पहाड़ी राजा मुग़लों से जा मिले ।

1703 ई० में सरहिन्द के सूबेदार ने एक विशाल सेना सिक्खों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजी। कई दिन तक सिक्ख भूखेप्यासे लड़ते रहे। आखिर गुरु जी चमकौर साहिब चले गए। गुरु जी के चारों साहिबजादे .हीदी को प्राप्त हुए, फिर भी उन्होंने मुग़लों के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात् गुरु जी के नए मुग़ल बादशाह से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गए।

![]()

प्रश्न 5.

बन्दा बहादुर ने किस प्रकार सिक्खों का राज्य स्थापित किया ?

उत्तर-

बन्दा बैरागी का जन्म 27 अक्तूबर, 1670 में पुच्छ जिला में हुआ था। उसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। वह नन्देड़ में गुरु गोबिन्द सिंह जी से मिला और अपने आपको गुरु का बन्दा कहने लगा। गुरु जी ने उसे बहादुर की उपाधि प्रदान की। फलस्वरूप वह इतिहास में बन्दा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु जी ने सिक्खों की सहायता के लिए उसे पंजाब भेज दिया। पंजाब पहुंच कर उसने सिक्खों को संगठित किया और अपने सैनिक अभियान आरम्भ कर दिए। उसने सरहिन्द के फ़ौजदार वज़ीर खां को सरहिन्द के निकट हुई लड़ाई में मार डाला तथा सरहिन्द पर अधिकार कर लिया।

इस तरह बन्दा बहादुर ने पहला सिक्ख राज्य स्थापित किया। उसने लोहगढ़ के किले को सिक्ख राज्य की राजधानी घोषित किया। उसने स्वतन्त्र सिक्ख राज्य के सिक्के चलाए जिन पर यह दर्शाया गया कि सिक्खों की विजय सिक्ख गुरु साहिबान की विजय है।

प्रश्न 6.

जकरिया खां ने किस प्रकार सिक्खों से निपटने की कोशिश की ?

उत्तर-

ज़करिया खां 1726 ई० में पंजाब का गवर्नर बना। गवर्नर बनते ही उसने सिक्खों के प्रति कत्लेआम की नीति अपनाई। हजारों की संख्या में सिक्ख पकड़े गए और लाहौर में दिल्ली गेट के निकट उनका वध कर दिया गया। यह स्थान बाद में शहीद गंज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नादिरशाह के आक्रमण के पश्चात् जकरिया खां ने सिक्खों का सर्वनाश करने की सोची। उसने किसी सिक्ख को जीवित अथवा मृत लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की। देखते ही देखते सिक्खों को पकड़ा जाने लगा और लाहौर के घोड़ा बाजार में उनका वध किया जाने लगा। जकरिया खां द्वारा मेहताब सिंह, हकीकत राय, बूटा सिंह तथा भाई तारा सिंह को शहीद कराया गया । 1745 में जकरिया खां की मृत्यु हो गई।

![]()

प्रश्न 7.

अफ़गानों के विरुद्ध युद्ध में सिक्खों ने अपनी शक्ति किस प्रकार संगठित की ?

उत्तर-

1747 ई० में अफ़गानिस्तान के शासक अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। वह लाहौर को विजय करके दिल्ली की ओर बढ़ गया। मानूपुर के स्थान पर उसका मुग़लों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अहमदशाह अब्दाली पराजित हुआ। इस अराजकता के वातावरण ने सिक्खों को अपनी शक्ति सुदृढ़ करने का उचित अवसर जुटाया। उन्होंने बारी दोआब में खूब लूटमार की और कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच अहमदशाह अब्दाली ने अपनी वापसी यात्रा आरम्भ की । लाहौर में से गुजरते समय सिक्खों ने कई स्थानों पर उसकी सेना पर धावा बोला और उनसे अस्त्र-शस्त्र, घोड़े, ऊँट तथा अन्य सामान छीन लिया। 1748 ई० में बैसाखी के अवसर पर वे अमृतसर में एकत्रित हुए। नबाव कपूर सिंह के सुझाव पर यहां सिक्खों की सामूहिक सेना को संगठित किया गया और उसे ‘दल खालसा’ का नाम दिया गया। इस सेना के प्रधान सेनापति का पद जस्सा सिंह आहलूवालिया को सौंपा गया।

प्रश्न 8.

18वीं सदी में सिक्खों ने किस प्रकार का राज्य प्रबन्ध स्थापित किया ?

उत्तर-

18वीं सदी में सिक्ख शासक अपने-अपने क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार रखते थे। वे स्वयं दीवान, फ़ौजदार और कारदार आदि नियुक्त करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र या कोई निकट सम्बन्धी उनके उत्तराधिकारी बनते थे। वे अपने सामन्तों से खिराज लेते थे। परन्तु लगभग सारे क्षेत्र में वही सिक्का चलता था, जिस पर बन्दा बहादुर की मोहर पर अंकित फ़ारसी अक्षर उभरे हुए थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सिक्ख शासक एक स्वतन्त्र शासक था। कुछ समय तक पटियाला के राजा आला सिंह ने और जींद के राजा गजपत सिंह ने अहमदशाह अब्दाली का सिक्का चलाया। परन्तु यह केवल रस्मी अधीनता थी। अपने-अपने क्षेत्र में उनकी शक्ति उस प्रकार सम्पूर्ण थी, जिस तरह अन्य सिक्ख शासकों की थी जो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अपने-अपने क्षेत्र में सिक्ख सरदार लगभग वैसा ही शासन प्रबन्ध चलाते थे जो मुग़ल बादशाहों के समय से चला आ रहा था। यही कारण है कि सभी सिक्ख क्षेत्रों में लगभग एक प्रकार का प्रशासकीय ढांचा था।

![]()

प्रश्न 9.

‘छोटा घल्लूधारा’ पर एक टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर-

सिक्खों के विरुद्ध कड़े नियम पास करने के पश्चात् याहिया खां ने दीवान लखपतराय के नेतृत्व में एक विशाल सेना सिक्खों का पीछा करने के लिए भेजी। सिक्खों ने इस समय काहनूवान के दलदली प्रदेश में शरण ले रखी थी। वे मुग़ल सेना के तोपखाने का सामना न कर सके। इसलिए उन्हें माझा प्रदेश में वापस आना पड़ा। उन्होंने बड़ी कठिनाई से रावी नदी पार की। बटाला के निकट मुग़ल सेना ने हज़ारों सिक्खों का वध कर दिया। कुछ सिक्ख ब्यास की ओर बढ़े परन्तु वहां भी लखपतराय की सेना उनका पीछा करती हुई आ पहुंची। जालन्धर-दोआब में पहुंचने पर उन्हें अदीना बेग की सेना का सामना करना पड़ा। इस लम्बे युद्ध में लगभग आठ हज़ार सिक्खों का वध कर दिया गया और साढ़े तीन हज़ार सिक्खों को बन्दी बनाकर लाहौर ले जाया गया, जहां उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह 1746 ई० की घटना सिक्ख इतिहास में ‘छोटा घल्लूघारा’ के नाम से प्रसिद्ध है।

प्रश्न 10.

सिक्खों का दमन करने के लिए मीर मन्नू द्वारा किए गए चार कार्य लिखो ।

उत्तर-

मीर मन्नू ने दिल्ली राज्य तथा अफ़गान आक्रमण दोनों के भय से निश्चिन्त होकर अपना ध्यान सिक्खों का दमन करने की ओर लगाया।

1. उसने अदीना बेग खां तथा सादिक खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना जालन्धर-दोआब में सिक्खों के विरुद्ध भेजी। उन्होंने सिक्खों पर अचानक धावा बोलकर अनेक सिक्खों को मार डाला।

2. मीर मुमिन तथा हुसैन खां के नेतृत्व में लक्खी जंगल की ओर सिक्खों के विरुद्ध दो अन्य अभियान भेजे गए परन्तु उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी क्योंकि सिक्ख बारी-दोआब के उत्तर की ओर भाग गए थे।

3. मीर मन्नू अब स्वयं सिक्खों के विरुद्ध बढ़ा। उसने बटाला के आस-पास के प्रदेशों में सिक्खों को भारी हानि पहुंचाई। उसने रामरौणी दुर्ग (जिसमें सिक्खों ने शरण ली थी) को भी घेरे में ले लिया तथा सैंकड़ों की संख्या में सिक्ख मौत के घाट उतार दिए गए।

![]()

प्रश्न 11.

सिक्खों की शक्ति को कचलने में मीर मन्न की असफलता के कोई चार कारण बताओ ।

उत्तर-

सिक्खों की शक्ति को कुचलने में मीर मन्नू की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे :-

1. दल खालसा की स्थापना-मीर मन्नू के अत्याचारों के समय तक सिक्खों ने अपनी शक्ति को दल खालसा के रूप में संगठित कर लिया । इसके सदस्यों ने देश, जाति तथा पन्थ के हितों की रक्षा के लिए प्राणों तक की बलि देने का प्रण कर रखा था।

2. दीवान कौड़ामल की सिक्खों से सहानूभूति-मीर मन्नू के दीवान कौड़ामल को सिक्खों से विशेष सहानुभूति थी। अतः जब कभी भी मीर मन्नू सिक्खों के विरुद्ध कठोर कदम उठाता, कौड़ामल उसकी कठोरता को कम कर देता था।

3. अदीना बेग की दोहरी नीति-जालन्धर-दोआब के फ़ौजदार अदीना बेग ने दोहरी नीति अपनाई हुई थी। उसने सिक्खों से गुप्त सन्धि कर रखी थी तथा दिखावे के लिए एक-दो अभियानों के बाद वह ढीला पड़ जाता था।

4. सिक्खों की गुरिल्ला युद्ध नीति-सिक्खों ने अपने सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए गुरिल्ला युद्ध की नीति को अपनाया। अवसर पाते ही वे शाही सेनाओं पर टूट पड़ते और लूट-मार करके फिर जंगलों की ओर भाग जाते ।

IV. निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

बन्दा बहादुर की सैनिक सफलताओं का वर्णन करो। ..

अथवा

बंदा बहादुर की किन्हीं पांच विजयों का वर्णन कीजिए। उसकी शहीदी किस प्रकार हुई ?

उत्तर-

बन्दा बहादुर (जन्म 27 अक्तूबर,1670 ई०) के बचपन का नाम लछमण दास था। बैराग लेने के पश्चात् उसका नाम माधो दास पड़ा।

वह 1708 ई० में गुरु गोबिन्द सिंह जी के सम्पर्क में आया। गुरु जी के आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह शीघ्र ही उनका शिष्य बन गया। गुरु जी ने उन्हें सिक्ख बनाया और उन्हें पंजाब में ‘सिक्खों’ का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया। गुरु जी का आदेश पा कर बन्दा बहादुर पंजाब पहुंचा और उसने आठ वर्षों तक सिक्खों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस अवधि में उसकी सफलताओं का वर्णन इस प्रकार है-

1. समाना और कपूरी की लूटमार-बन्दा बहादुर ने सबसे पहले समाना पर आक्रमण कर वहां अपने शत्रुओं का वध कर दिया। तत्पश्चात् उसने कपूरी नगर को लूटा और फिर आग लगा दी।

2. सढौरा पर आक्रमण-इन नगरों के बाद बन्दा बहादुर ने सढौरा पर धावा बोल दिया। वहां के हिन्दू बन्दा बहादुर के साथ हो गए। उसने सढौरा के मुसलमानों का चुन-चुन कर वध किया। इस नगर में इतने मुसलमानों की हत्या की गई कि उस स्थान का नाम ‘कत्लगढ़ी’ पड़ गया।

3. सरहिन्द की विजय-अब बन्दा बहादुर ने अपना ध्यान सरहिन्द की ओर लगाया। गुरु जी के दो छोटे पुत्रों को यहीं पर दीवार में जीवित चिनवा दिया गया था। बन्दा बहादुर ने यहां भी मुसलमानों का बड़ी निर्दयता से वध किया। सरहिन्द का शासक नवाब वजीर खां भी युद्ध में मारा गया। इस प्रकार बन्दा बहादुर ने गुरु जी के साहिबजादों की हत्या का बदला लिया।

4. सहारनपुर, जलालाबाद तथा जालन्धर-दोआब पर आक्रमण-तत्पश्चात् बन्दा बहादुर जलालाबाद की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने सहारनपुर पर विजय प्राप्त की, परन्तु आगे चलकर भारी वर्षा तथा जालन्धर-दोआब के लोगों द्वारा सहायता की प्रार्थना किए जाने के कारण उसे जलालाबाद को विजय किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। वह जालन्धर की ओर बढ़ा। राहों के स्थान पर एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिक्ख विजयी रहे। इस प्रकार जालन्धर तथा होशियारपुर के क्षेत्र सिक्खों के अधिकार में आ गए।

5. अमृतसर, बटाला, कलानौर तथा पठानकोट पर अधिकार-बन्दा बहादुर की सफलता से उत्साहित होकर लगभग आठ हज़ार सिक्खों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर तथा पठानकोट को अपने अधिकार में ले लिया। कुछ समय पश्चात् लाहौर भी उनके अधिकार में आ गया।

6. मुग़लों का लोहगढ़ पर आक्रमण-बन्दा बहादुर की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए मुग़ल सम्राट् बहादुरशाह ने मुनीम खां के नेतृत्व में 60 हज़ार सैनिक भेजे। बन्दा बहादुर लोहगढ़ में पराजित हुआ। वहां से वह नंगल पहुंचा और पहाड़ी राजाओं को पराजित किया।

गुरदास नंगल का युद्ध और बन्दा बहादुर की शहीदी-1713 ई० में फर्रुखसियर मुग़ल सम्राट् बना। उसने बन्दा बहादुर के विरुद्ध कश्मीर के गवर्नर अब्दुस्समद के नेतृत्व में एक भारी सेना भेजी। इस सेना ने गुरदास नंगल के स्थान पर सिक्खों को भाई दुनी चन्द की हवेली में घेर लिया। सिक्खों को आठ मास के लम्बे युद्ध के पश्चात् हथियार डालने पड़े क्योंकि उनकी रसद समाप्त हो गई थी। बन्दा बहादुर तथा उसके सभी साथी बन्दी बना कर लाहौर लाए गए। यहां से 1716 ई० को उन्हें दिल्ली ले जाया गया। बन्दा बहादुर तथा उसके 40 साथियों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया। उनके इन्कार करने पर बन्दा बहादुर के सभी साथियों की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात् बन्दा बहादुर को अनेक यातनाओं के बाद शहीद कर दिया गया।

सच तो यह है कि बन्दा बहादुर की विजयों ने सिक्खों को एकता की लड़ी में पिरो दिया और उन्हें स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाया।

![]()

प्रश्न 2.

अब्दुस्समद द्वारा किए गए सिक्ख विरोधी कार्यों, जकरियां खां द्वारा सिक्खों का कत्लेआम, याहिया खां द्वारा सिक्खों पर अत्याचार और मीर मन्नू द्वारा किए गए सिक्खों के विरुद्ध कार्यों का वर्णन करो।

अथवा

1716 से 1747 ई० तक सिक्खों के कत्लेआम का सक्षिप्त वर्णन करो ।

उत्तर-

1. अब्दस्समद द्वारा सिक्ख विरोधी कार्य-सिक्खों की शक्ति कुचलने के लिए अब्दुस्समद ने अनेक कठोर पग उठाए। सिक्खों के सिरों की कीमत भी निश्चित कर दी गई और हज़ारों की संख्या में सिक्ख मौत के घाट उतार दिए गए । अब्दुस्समद तथा उसके सैनिकों ने सिक्खों का इस प्रकार पीछा किया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का करता है। अनेक सिक्खों ने तो आत्म-रक्षा के लिए केश भी कटवा डाले, परन्तु इनमें ज्यादा उन सिक्खों की संख्या थी जो किसी भी अवस्था में अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे में सभी सिक्ख अपने घरों को छोड़ पहाड़ों, जंगलों तथा रेगिस्तानी प्रदेशों में जा छिपे। एक इतिहासकार के अनुसार अब्दुस्समद खां ने पंजाब के मैदान को सिक्खों के खून से इस प्रकार भर दिया जैसे किसी कटोरी को भर दिया जाता है।

2. जकरिया खां द्वारा सिक्खों पर अत्याचार-पंजाब का गवर्नर बनते ही जकरिया खां ने सिक्ख शक्ति को सदा के लिए समाप्त करने के लिए कठोर नीति को अपनाया। प्रतिदिन सुबह लाहौर से सैनिक टुकड़ियां जंगलों तथा गांवों में सिक्खों की खोज में निकलती और सिक्खों के जत्थे के जत्थे बन्दी बनाकर लाहौर नगर में लाए जाते। वहां उन्हें अनेक यातनाएं दी जाती और फिर उनका सामूहिक रूप से वध कर दिया जाता था। सिक्खों के सिरों की कीमत फिर से निश्चित कर दी गई। सिक्ख का कटा हुआ सिर लाने वाले को सरकार की ओर ईनाम दिया जाने लगा। सिक्खों में आतंक उत्पन्न करने के लिए ज़करिया खां ने सिक्खों के सिरों (कटे हुए) का एक गुम्बद-सा खड़ा कर दिया। हज़ारों सिक्खों ने फिर से जंगलों और पहाड़ों में शरण ली। वे बड़े संकट में थे कि अब क्या किया जाए । ऐसे समय में तारा सिंह नामक एक वीर तथा साहसी व्यक्ति ने उनमें नव-जीवन का संचार किया और उनके आत्म-विश्वास को जगाया।

3. याहिया खां द्वारा सिक्खों पर अत्याचार-ज़करिया खां की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र याहिया खां पंजाब का गवर्नर बना। वह भी अपने पिता की भान्ति बड़ा निर्दयी तथा कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति था। पद सम्भालते ही उसने सिक्खों की शक्ति को कुचलने का दृढ़ निश्चय किया और शीघ्र ही उनके विरुद्ध कठोर पग उठाने आरम्भ कर दिए। दीवान लखपत राय तथा उसके भाई जसपतराय ने भी याहिया खां को इस कार्य में पूरा सहयोग दिया। छोटा घल्लूघारा उसके समय में हुआ जिसमें हज़ारों की संख्या में सिक्ख वीरगति को प्राप्त हुए।

4. मीर मन्नू के कार्य-सिक्खों को कुचलने के लिए मीर मन्नू ने अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती की और उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। अदीना बेग को जालन्धर में तथा कौड़ामल को लाहौर में सिक्खों के प्रति कठोर पग उठाने के आदेश दिए गए। सिक्खों के सिरों के लिए पुरस्कार घोषित कर दिए गए। सिक्खों का पीछा करने के लिए फौजी दस्ते भी भेजे गए। जो मुसलमान सिक्खों के सिर काट कर लाते उन्हें ईनाम मिलने लगे। सभी सिक्ख आत्मरक्षा के लिए जंगलों में छिप गए। वे अवसर मिलने पर मुग़ल सेना पर टूट पड़ते और काफ़ी माल लूट कर ले जाते।

सच तो यह है कि इन सारे अत्याचारों के बावजूद सिक्ख अन्ततः बलशाली बने और वे अपनी मिसलें स्थापित करने में सफल हुए।

![]()

प्रश्न 3.

अहमदशाह अब्दाली सिक्खों की शक्ति का दमन करने में क्यों असफल रहा ? इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं पांच महत्त्वपूर्ण कारणों की विवेचना कीजिए।

उत्तर-

1. सिक्खों का दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास-डॉ० हरिराम गुप्ता के अनुसार, अब्दाली के विरुद्ध सिक्खों की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास था। अफ़गानों के विरुद्ध संघर्ष में उनका केवल एक ही उद्देश्य था-पंजाब की पवित्र भूमि को अफ़गानों के चंगुल से छुड़ाना। क्रूर से क्रूर अत्याचार भी उन्हें इस उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। बड़ा घल्लूघारा में लगभग 12,000 सिक्खों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी; परन्तु फिर भी सिक्खों का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। अन्त में 30 वर्षों के संघर्ष के बाद वे पंजाब में स्वतन्त्र सिक्ख साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए।

2. सिक्खों का युद्ध कौशल- सिक्खों की सफलता का अन्य कारण उनका युद्ध कौशल था। वे बड़े वीर थे और युद्ध की परिस्थितियों को भली-भान्ति समझते थे। अपने सैनिक गुणों द्वारा उन्होंने अब्दाली को इतना तंग कर दिया कि उसने आठवें आक्रमण के बाद पुनः पंजाब की ओर मुंह न किया।

3. सिक्खों की निःस्वार्थ भावना-अब्दाली के विरुद्ध सिक्खों ने बड़ी निःस्वार्थ भावना से युद्ध किए। वे व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, बल्कि धर्म तथा जाति की रक्षा के लिए लड़ते थे। स्वतन्त्रता प्राप्त करना वे अपना सबसे बड़ा कर्त्तव्य समझते थे। यही उनके संघर्ष का एकमात्र उद्देश्य था। इसके विपरीत अब्दाली के सभी प्रतिनिधि महत्त्वाकांक्षी तथा स्वार्थी थे। अतः वे सिक्खों की संगठित शक्ति का दमन करने में असफल रहे।

4. सिक्खों की गुरिल्ला युद्ध की नीति-सिक्खों द्वारा अपनाई गई गुरिल्ला युद्ध की नीति भी उनकी सफलता का मुख्य कारण बनी। जब कभी आक्रमणकारी सेना लेकर आता तो सिक्ख पहाड़ों या जंगलों की ओर भाग जाते। फिर अवसर पाकर वे शत्रु की सेना पर अचानक ही टूट पड़ते तथा उनकी युद्ध व खाद्य सामग्री लूट कर पुन: अपने गुप्त स्थानों में जा कर छिप जाते। उनकी इस गुरिल्ला युद्ध नीति ने जहां सिक्खों को विनाश से बचाए रखा, वहीं इस नीति ने धीरे-धीरे अफ़गान नेता की शक्ति तथा साधनों को भी क्षीण कर दिया। अफ़गान सैनिक वैसे भी गुरिल्ला युद्ध के अभ्यस्त न थे। वे पंजाब के गुप्त मार्गों से भी अपरिचित थे। इस दशा में अब्दाली की असफलता तथा सिक्खों की सफलता निश्चित ही थी।

5. पंजाब के ज़मींदारों का सिक्खों को सहयोग-सिक्ख अफ़गान संघर्ष में सिक्खों की सफलता का एक अन्य कारण पंजाब के ज़मींदारों द्वारा सिक्खों को सहयोग देना था। पंजाब के ज़मींदार यह भली-भान्ति जानते थे कि अब्दाली के वापस जाने पर उनका सम्बन्ध सिक्खों से ही रहना था। अफ़गानों की लूट-मार से बचने के लिए बहुत-से ज़मींदार अब्दाली के विरुद्ध सिक्खों की सहायता करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मींदार सहधर्मी होने के नाते भी सिक्खों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वे सिक्खों की भोजन तथा धन आदि से भी सहायता करते और संकट के समय उन्हें आश्रय देते। परिणामस्वरूप सिक्ख अब्दाली को हर बार पंजाब से मार भगाने में सफल रहे।

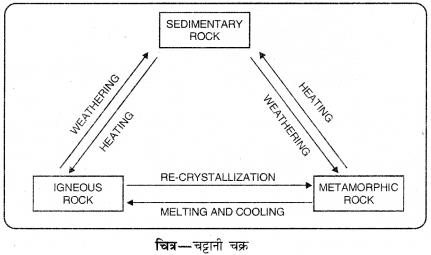

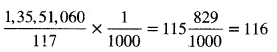

लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट निकालने के लिए दोनों सदनों में चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या में राज्यों की विधानसभाओं की सारी वोटों को बांट दिया जाता है।

लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट निकालने के लिए दोनों सदनों में चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या में राज्यों की विधानसभाओं की सारी वोटों को बांट दिया जाता है। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त मतों की संज्या संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संज्या

समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त मतों की संज्या संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संज्या