Punjab State Board PSEB 10th Class Social Science Book Solutions Economics Chapter 1 आधारभूत धारणाएं Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Social Science Economics Chapter 1 आधारभूत धारणाएं

SST Guide for Class 10 PSEB आधारभूत धारणाएं Textbook Questions and Answers

I. अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दो

प्रश्न 1.

राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें।

उत्तर-

डर्नबर्ग के अनुसार, “राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष में मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ के रूप में अर्जित साधन आय है। यह घरेलू साधन आय और विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का योग है।”

प्रश्न 2.

प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा दें।

उत्तर-

प्रति व्यक्ति आय से अभिप्राय किसी देश के लोगों को एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली औसत आय से है।

प्रश्न 3.

उपभोग से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्टि करने को उपभोग कहते हैं।

प्रश्न 4.

निवेश की परिभाषा दें।

उत्तर-

एक लेखा वर्ष में उत्पादन का उपभोग पर आधिक्य निवेश कहलाता है।

प्रश्न 5.

प्रेरित निवेश से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

वह निवेश जो आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है, प्रेरित निवेश कहलाता है।

प्रश्न 6.

स्वचालित निवेश की परिभाषा दें।

उत्तर-

वह निवेश जो आय, उत्पादन तथा लाभ में परिवर्तनों से स्वतन्त्र होता है, उसे स्वचालित निवेश कहा जाता है।

प्रश्न 7.

पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

पूंजी में होने वाली वृद्धि को पूंजी निर्माण कहा जाता है।

प्रश्न 8.

छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

अदृश्य अथवा छिपी बेरोजगारी से अभिप्राय किसी विशेष आर्थिक क्रिया में उत्पादन के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों के लगे होने से है।

प्रश्न 9.

पूर्ण रोजगार की परिभाषा दें।

उत्तर-

पूर्ण रोज़गार वह अवस्था है जिसमें वे सारे व्यक्ति जो मज़दूरी की प्रचलित दर पर कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य प्राप्त कर लेते हैं।

प्रश्न 10.

मुद्रा-स्फीति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-मुद्रा-स्फीति का अर्थ है-कीमतों में लगातार वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में लगातार कमी।

प्रश्न 11.

मुद्रा की पूर्ति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

किसी निश्चित समय में मुद्रा की कुल जितनी मात्रा उपलब्ध होती है, उसे मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है।

प्रश्न 12.

घाटे की वित्त-व्यवस्था से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

राजस्व से व्यय अधिक होने पर घाटे की पूर्ति के लिए नई मुद्रा का निर्गमन करना ही घाटे की वित्तव्यवस्था अथवा घाटा वित्तीयन कहलाता है।

प्रश्न 13.

भारत में निर्धनता रेखा से नीचे कौन-से लोगों को माना जाता है?

उत्तर-

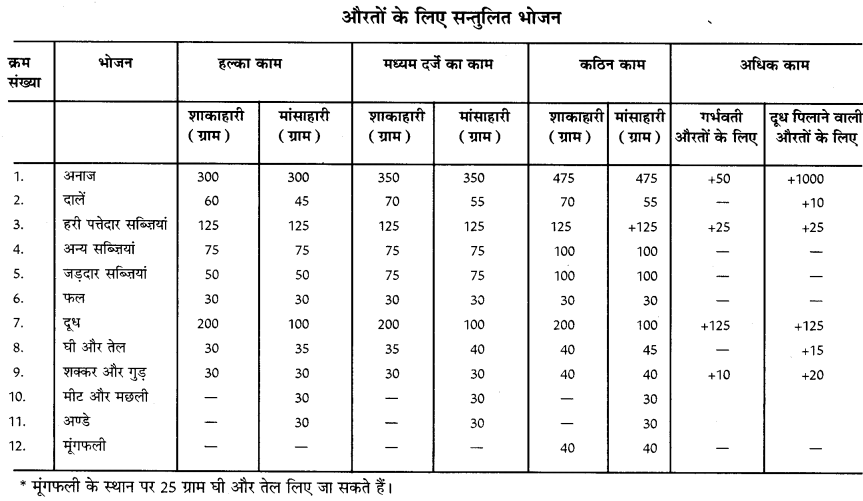

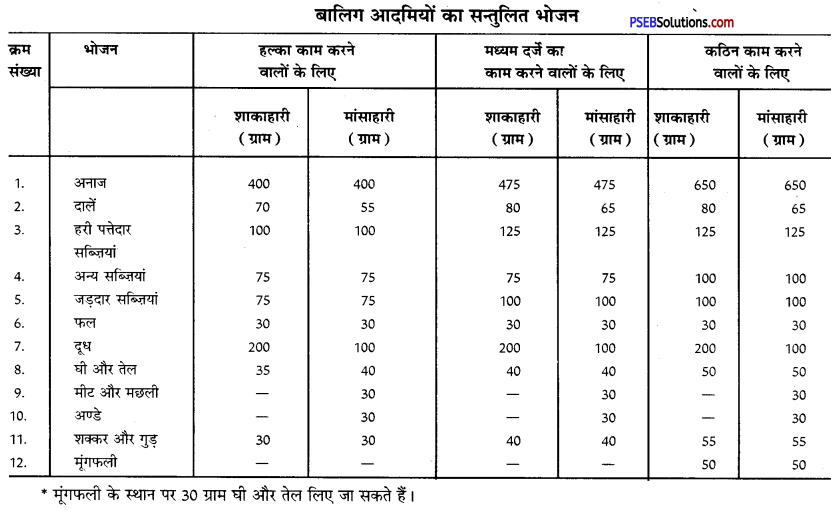

योजना आयोग ने यह निर्धारित किया है कि जिन शहरी लोगों को प्रतिदिन 2100 कैलोरी वाला भोजन और जिन ग्रामीण लोगों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी वाला भोजन प्राप्त नहीं होता, वे निर्धनता रेखा से नीचे हैं। इतनी कैलोरी का भोजन प्राप्त करने के लिए 2013-14 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक आय गांव में ₹ 972 तथा शहर में ₹1407 होनी चाहिए।

प्रश्न 14.

विदेशी सहायता से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

विदेशी सहायता से आशय किसी राष्ट्र की विदेशी सरकार, निजी व्यक्तियों, व्यावसायिक संगठनों, विदेशी बैंकों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पूंजी के निवेश, ऋणों तथा अनुदानों से है।

प्रश्न 15.

भुगतान सन्तुलन की परिभाषा दें।

उत्तर-

एक देश की संसार के अन्य देशों से एक वर्ष में जो लेनदारी होती है तथा जो देनदारी होती है-उसके लेखा को भुगतान सन्तुलन कहा जाता है।

प्रश्न 16.

राजकोषीय नीति से क्या अर्थ है?

उत्तर-

सरकार की आय-व्यय तथा ऋण सम्बन्धी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है।

II. लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें

प्रश्न 1.

राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में क्या अन्तर है?

उत्तर-

राष्ट्रीय आय-राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष में अर्जित साधन आय है।

घरेलू आय-राष्ट्रीय आय में से यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय को घटा दिया जाए तो जो आय बचेगी, उसे घरेलू आय कहा जायेगा अर्थात् – घरेलू आय = राष्ट्रीय आय – विदेशों से शुद्ध साधन आय

विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय = देशवासियों द्वारा विदेशों से साधन सेवाओं के बदले प्राप्त साधन आय-गैरदेशवासियों को देश की घरेलू सीमा के अन्दर साधन सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त साधन आय।

प्रश्न 2.

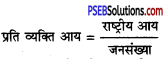

प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कैसे लगाया जाता है?

उत्तर–

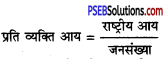

प्रति व्यक्ति आय से अभिप्राय किसी देश के लोगों को एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली औसत आय से है। स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय उसके बराबर हो। कुछ व्यक्तियों की आय उससे अधिक भी हो सकती है तथा कुछ की कम भी हो सकती है।

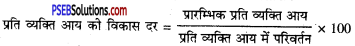

प्रति व्यक्ति आय का अनुमान-प्रति व्यक्ति आय का अनुमान राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर लगाया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में,

प्रश्न 3.

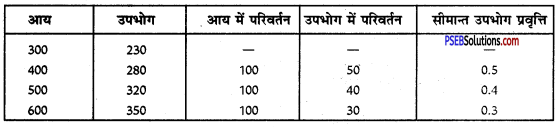

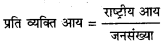

उपभोग के क्या अर्थ हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दें।

उत्तर-

उपभोग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अर्थ-व्यवस्था में पैदा की गई वस्तुएं और सेवाएं मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं।

औसत उपभोग प्रवृत्ति-किसी आय के स्तर पर कुल उपभोग व्यय और कुल आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं।

प्रो० पीटर्सन के शब्दों में, “औसत उपभोग प्रवृत्ति आय का वह अनुपात है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है”

अर्थात्

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति-उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं।

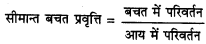

प्रो० कुरीहारा के अनुसार, “सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है” अर्थात्

प्रश्न 4.

बचत से क्या अभिप्राय है? औसत बचत प्रवृत्ति तथा सीमान्त बचत प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

बचत आय और उपभोग का अन्तर होती है। केन्ज़ के अनुसार, “बचत आय की व्यय पर अधिकता है” अर्थात्

बचत = आय-उपभोग

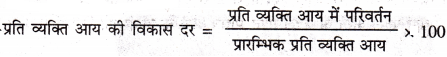

औसत बचत प्रवृत्ति-एक विशेष आय स्तर पर बचत तथा आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में,

सीमान्त बचत प्रवृत्ति-आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमान्त बचत प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में,

प्रश्न 5.

निवेश की परिभाषा दें। निवेश के निर्धारक तत्त्व कौन से हैं?

उत्तर-

अर्थशास्त्र में पूंजी में की जाने वाली वृद्धि को निवेश कहा जाता है। एक वर्ष में आय का जो भाग उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता बल्कि बचाकर पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निवेश कहा जाता है। निवेश के निर्धारक तत्त्व-निवेश मुख्य रूप से दो तत्त्वों पर निर्भर करता है

- लाभ की दर अथवा निवेश की सीमान्त कार्य कुशलता

- ब्याज की दर अथवा निवेश की लागत एक विवेकशील उद्यमी तभी निवेश करेगा यदि पूंजी की सीमान्त कार्य-कुशलता, ब्याज की दर से अधिक है। इसके विपरीत यदि ब्याज की दर पूंजी की सीमान्त कार्य कुशलता से अधिक प्रतीत होती है तो निवेश करने की प्रेरणा नहीं रहेगी।

प्रश्न 6.

पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? कुल पूंजी निर्माण तथा शुद्ध पूंजी निर्माण में क्या अन्तर है?

उत्तर-

जब वर्तमान आय का कुछ भाग बचाया जाता है और उसका भविष्य में आमदन और उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश किया जाता है तो यह पूंजी निर्माण कहलाता है।

कुल पूंजी निर्माण-कुल पूंजी निर्माण का अर्थ कुल निवेश से है जिसके अन्तर्गत घिसावट के लिए किया गया निवेश और शुद्ध निवेश दोनों सम्मिलित होते हैं।

शुद्ध पूंजी निर्माण-शुद्ध पूंजी निर्माण से अभिप्राय शुद्ध निवेश में की जाने वाली वृद्धि से है।

शुद्ध पूंजी निर्माण = कुल पूंजी निर्माण – घिसावट वास्तव में पूंजी निर्माण से अभिप्राय शुद्ध निवेश में वृद्धि से है।

प्रश्न 7.

छुपी हुई बेरोज़गारी की परिभाषा दें। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें।

उत्तर-

छुपी बेरोज़गारी से अभिप्राय किसी विशेष आर्थिक क्रिया में उत्पादन के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों के लगे होने से है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी क्षेत्र में काम में लगे श्रमिकों में से कुछ श्रमिकों को हटा कर किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाए और इस प्रकार किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप, मूल क्षेत्र के उत्पादन में यदि कोई कमी नहीं होती तो यह स्थिति छुपी बेरोज़गारी की स्थिति मानी जाएगी।

छुपी बेरोज़गारी की स्थिति को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो, एक परिवार के पास 8 एकड़ का खेत है। खेती करने के वर्तमान ढंग के अनुसार यदि 8 व्यक्ति ही उस खेत पर काम कर रहे हैं तो वह अच्छे ढंग से खेती कर सकेंगे। परन्तु परिवार के कुल 12 सदस्य कहीं और रोजगार न मिलने के कारण उसी खेत पर काम कर रहे हैं तो यह कहा जा सकता है कि उनमें से 4 व्यक्ति वास्तव में बेकार हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये 4 व्यक्ति छिपे बेरोज़गार हैं।

प्रश्न 8.

पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है ? संरचनात्मक बेरोजगारी तथा तकनीकी बेरोजगारी के क्या अर्थ हैं?

उत्तर-

पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जिसमें वे सारे लोग जो मज़दूरी की प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् अनैच्छिक बेरोजगारी का न पाया जाना पूर्ण रोज़गार की अवस्था का प्रतीक है।

संरचनात्मक बेरोज़गारी-अर्थ व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक निर्गलों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाती है।

तकनीकी बेरोज़गारी – तकनीकी बेरोज़गारी से अभिप्राय उस बेरोज़गारी से है जो उत्पादन की तकनीकों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है।

प्रश्न 9.

मुद्रा-स्फीति की धारणा की व्याख्या करें।

उत्तर-

मुद्रा-स्फीति आज के युग की सबसे गम्भीर समस्याओं में से एक है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इससे प्रभावित न हुआ हो। वास्तव में, विश्व का प्रत्येक देश चाहे वह विकसित हो या अल्प-विकसित, पूंजीवादी हो या समाजवादी, इस समस्या का शिकार रहा है। अन्तर केवल यही रहा है कि कुछ देशों को इससे बहुत अधिक नुक्सान हुआ है जबकि अन्यों को अपेक्षाकृत कम।

आमतौर पर कीमत स्तर में होने वाली निरन्तर वृद्धि को मुद्रा-स्फीति कहा जाता है। प्रो० पीटर्सन के शब्दों में, “विस्तृत अर्थों में मुद्रा-स्फीति से अभिप्राय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली स्थायी और निरन्तर वृद्धि से है।”

मुद्रा-स्फीति के कई कारण हो सकते हैं, परन्तु इसका मुख्य कारण मांग का पूर्ति से अधिक होना है। जब वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं तथा मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्न 10.

बजट से क्या अभिप्राय है? भारत सरकार के बजट की आय तथा व्यय की मुख्य मदें कौनसी हैं?

उत्तर-

बजट-बजट व्यय और वित्त प्रबन्ध सम्बन्धी सरकार की योजना का विवरण होता है। जब सरकार कर लगाती है और व्यय करती है तब वह ये कार्य बजट के ढांचे के अन्तर्गत ही करती है। इस प्रकार सरकारी बजट एक प्रकार की वित्तीय योजना होती है जिसके अन्तर्गत व्यय और आय दोनों ही आते हैं। परम्परागत रूप से सरकार साल में एक ही बार बजट पेश करती है। भारत सरकार सामान्यतया प्रति वर्ष 28 फरवरी को अपना बजट लोकसभा में प्रस्तुत करती है।

बजट की मुख्य मदें-भारत सरकार के बजट की प्रस्तावित मुख्य मदें निम्नलिखित हैं-

- आय की मदें-निगम कर, आय कर, आयात-निर्यात कर, उत्पादन कर, केन्द्रीय बिक्री कर, उपहार कर आदि आय की मुख्य मदें हैं।

- व्यय की मदें-सुरक्षा, पुलिस, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, उद्योग, कृषि, नियोजन, ग्रामीण विकास आदि व्यय की मुख्य मदें हैं।

प्रश्न 11.

घाटे की वित्त व्यवस्था की परिभाषा दें। इसके अन्तर्गत कौन से तरीकों को शामिल किया जाता है?

उत्तर-

डॉ० वी० के० आर० वी० राव के अनुसार, “जब सरकार जान-बूझकर सार्वजनिक आय तथा व्यय में अन्तर तथा बजट में घाटा उत्पन्न करे और घाटे की पूर्ति किसी ऐसी विधि से करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़े तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं।”

विधियां-सरकारी बजट के घाटे को पूरा करने के लिए जब निम्नलिखित तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाया जाता है तो उसे घाटे की वित्त-व्यवस्था कहा जाता है

- सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय बैंक से कर्जा लेना। केन्द्रीय बैंक यह ऋण नए नोट छाप कर देता है।

- सरकारी खजाने में पड़ी हुई नकद जमा निकलवा कर घाटे को पूरा करना तथा

- सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अतिरिक्त नई मुद्रा जारी करना।

इन तीनों विधियों से देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप कीमतों के बढ़ने की प्रायः सम्भावना रहती है। भारत में घाटे की वित्त-व्यवस्था का अधिकतर भाग रिज़र्व बैंक से रुपया उधार लेकर पूरा किया जाता है।

प्रश्न 12.

सार्वजनिक वित्त से क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की उदाहरण सहित व्याख्या करें।

उत्तर-

सार्वजनिक वित्त से आशय किसी देश की सरकार के वित्तीय साधनों अर्थात् आय और व्यय से है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें सरकार की आय तथा व्यय सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सार्वजनिक वित्त कहा जाता है।

प्रत्यक्ष कर-प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो उसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से दिया जाता है जिस पर कर लगाया जाता है। इस प्रकार के कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाला नहीं जा सकता। डाल्टन के अनुसार, “प्रत्यक्ष कर वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर यह वैधानिक रूप से लगाया जाता है।”

उदाहरण के लिए आयकर, उपहार कर, निगम कर, सम्पत्ति कर आदि प्रत्यक्ष कर हैं।

अप्रत्यक्ष कर-अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, किन्तु आंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से दूसरे व्यक्ति के द्वारा सहन किया जाता है। डाल्टन के अनुसार, “अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं, किन्तु इसका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है।”

अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं-बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, आयात-निर्यात कर आदि।

प्रश्न 13.

सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक व्यय कितने प्रकार का हो सकता है?

उत्तर-

सार्वजनिक व्यय-सरकार द्वारा किए गए व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। ये चार प्रकार के हो सकते हैं।

- लोक निर्माण-सड़क, बांधों और पुलों आदि पर होने वाला व्यय।

- लोक कल्याण कार्य-शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय।

- देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, जैसे पुलिस, जेल आदि पर व्यय।

- उत्पादकों को उत्पादन, निर्यात और हस्तांतरण भुगतान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर व्यय। इस तरह सरकार सार्वजनिक राजस्व और व्यय में परिवर्तन करके अवसाद और मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है।

प्रश्न 14.

निर्धनता रेखा की धारणा की व्याख्या करें। भारत में निर्धनता रेखा की क्या सीमाएं हैं?

उत्तर-

निर्धनता रेखा की धारणा किसी देश में निर्धनता को मापने का एक उपाय है। निर्धमता रेखा से नीचे जितने व्यक्ति होते हैं, उन्हें निर्धन माना जाता है।

निर्धनता रेखा से आशय उस राशि से है जो एक व्यक्ति के लिए प्रति माह न्यूनतम उपभोग करने के लिए आवश्यक है। निर्धनता रेखा का स्तर उस रकम के बराबर माना जाता है जो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रति माह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि) को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है।

भारत में निर्धनता रेखा की सीमाएं-अपनी किताब “Poverty in India” में V.M. Dandekar और Nilkanth Rath लिखते हैं कि जिन लोगों को प्रतिदिन 2250 कैलोरी का भोजन प्राप्त नहीं होता, वे निर्धनता रेखा से नीचे हैं अर्थात् निर्धन हैं। इतनी कैलोरी का भोजन प्राप्त करने के लिए 2013-14 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक आय गांव में ₹. 972 तथा शहर में ₹ 1407 होनी चाहिए।

प्रश्न 15.

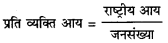

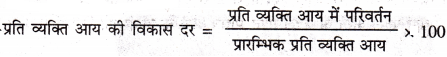

विकास दर की परिभाषा दें। इसकी गणना कैसे की जाती है?

उत्तर-

विकास दर वह प्रतिशत दर है जिससे यह पता चलता है कि एक वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। विकास दर की गणना-विकास दर की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जा सकती है-

प्रश्न 16.

विदेशी सहायता से क्या अभिप्राय है? इसके मुख्य प्रकार कौन-से हैं?

उत्तर-

विदेशी सहायता से अभिप्राय विदेशी पूंजी, विदेशी ऋण तथा विदेशी अनुदान से है। विदेशी सहायता के प्रकार-विदेशी सहायता के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं

- विदेशी पूंजी-विदेशी पूंजी से आशय विदेशियों द्वारा किसी देश की उत्पादक क्रियाओं में किए गए निवेश से है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी सहयोग विदेशी पूंजी के दो मुख्य रूप हैं।

- विदेशी ऋण-विदेशी ऋण मुख्य रूप से विदेशी सरकारों, व्यापारिक संस्थाओं व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से प्राप्त किये जाते हैं।

- विदेशी अनुदान-विदेशी सहायता का वह भाग जो विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं से सहायता के रूप में प्राप्त होता है, विदेशी अनुदान कहलाता है। इसे वापिस नहीं करना पड़ता। इस पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता।

PSEB 10th Class Social Science Guide आधारभूत धारणाएं Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

I. उत्तर एक शब्द अथवा एक लाइन में

प्रश्न 1.

आधारभूत धारणाएं क्या हैं?

उत्तर-

वे शब्द जिनका अर्थशास्त्र में विशेष अर्थ होता है।

प्रश्न 2.

प्रति व्यक्ति आय कैसे मापी जाती है?

उत्तर-

प्रश्न 3.

पूंजी निर्माण क्या है?

उत्तर-

आय का वह भाग जिससे अधिक उत्पादन सम्भव होता है।

प्रश्न 4.

मुद्रा स्फीति क्या है?

उत्तर-

सामान्य कीमत स्तर में अत्यधिक वृद्धि।

प्रश्न 5.

सार्वजनिक ऋण क्या है?

उत्तर-

सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण।

प्रश्न 6.

निर्धनता रेखा क्या है?

उत्तर-

किसी देश की निर्धनता के स्तर को मापने की विधि।

प्रश्न 7.

कौन-सी नीति सरकार की आय व व्यय से सम्बन्धित है?

उत्तर-

राजकोषीय नीति।

प्रश्न 8.

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति क्या है?

उत्तर-

आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन।

प्रश्न 9.

औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है?

उत्तर-

कुल व्यय व कुल आय के अनुपात को कहते हैं।

प्रश्न 10.

सीमान्त बचत प्रवृत्ति क्या है?

उत्तर-

आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन।

प्रश्न 11.

निवेश क्या है?

उत्तर-

पूंजी भण्डार में वृद्धि।

प्रश्न 12.

प्रेरित निवेश क्या होता है?

उत्तर-

जो आय व लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है।

प्रश्न 13.

स्वचालित निवेश क्या होता है?

उत्तर-

जो आय व लाभ की मात्रा से स्वतन्त्र होता है।

प्रश्न 14.

मुद्रा पूर्ति का एक अवयव बताएं।

उत्तर-

बैंक जमा।

प्रश्न 15.

विकास दर की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर-

प्रश्न 16.

निवेश का एक निर्धारक बताएं।

उत्तर-

ब्याज की दर।

प्रश्न 17.

मुद्रा-स्फीति का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर-

मांग का पूर्ति की तुलना में बढ़ना।

प्रश्न 18.

सन्तलित बजट क्या है?

उत्तर-

जहां सरकार की आय = सरकार का व्यय।

प्रश्न 19.

घाटे का बजट क्या है?

उत्तर-

जब सरकार की आय < सरकार का व्यया

प्रश्न 20.

बेशी का बजट क्या है?

उत्तर-

जब सरकार की आय > सरकार का व्यय।

प्रश्न 21.

प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दें।

उत्तर-

आय कर।

प्रश्न 22.

अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दें।

उत्तर-

बिक्री कर।

प्रश्न 23.

विदेशी सदारता का उदाहरण हैं।

उत्तर-

विदेशी ऋण।

प्रश्न 24.

उदार ऋण क्या है?

उत्तर-

जो ऋण लम्बी अवधि के लिए कम ब्याज दर पर लिए जाते हैं।

प्रश्न 25.

अनुदार ऋण क्या है?

उत्तर-

जो ऋण कम अवधि के लिए ऊंची ब्याज दर पर लिए जाते हैं।

प्रश्न 26.

मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य बताएं।

उत्तर-

कीमत स्थिरता।

प्रश्न 27.

राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य बताएं।

उत्तर-

आर्थिक विकास।

प्रश्न 28.

राजकोषीय नीति का एक उपकरण बताएं।

उत्तर-

करारोपण।

प्रश्न 29.

घरेलू साधन आय से क्या आशय है?

उत्तर-

देश की घरेलू सीमा के अन्दर विभिन्न उत्पादन के साधनों को प्राप्त आय के जोड़ को घरेलू साधन आय कहते हैं।

प्रश्न 30.

“देश के सामान्य निवासी” का अर्थ बताओ।

उत्तर-

देश के सामान्य निवासी का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था जो साधारणतः देश में रहती है और उसका लाभ या हानि उस देश के साथ ही है।

प्रश्न 31.

विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का क्या अर्थ है?

उत्तर-

देशवासियों को साधन सेवाओं के बदले विदेशों से प्राप्त साधन आय तथा गैर-देशवासियों को देश की घरेलू सीमा के अन्दर साधन सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त साधन आय के अन्तर को विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय कहते हैं।

प्रश्न 32.

साधन आय से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

उत्पादन में सहायता के लिए, उत्पादन के विभिन्न साधनों के मालिकों को जो आय प्राप्त होती है, उसे साधन आय कहते हैं।

प्रश्न 33.

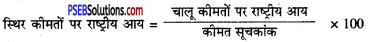

चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ बताओ।

उत्तर-

यदि राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग किया जाए तो राष्ट्रीय आय को चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं।

प्रश्न 34.

स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ बताओ।

उत्तर-

यदि राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग किया जाए तो राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं।

प्रश्न 35.

स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय तथा चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में क्या सम्बन्ध है?

उत्तर-

प्रश्न 36.

उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है?

उत्तर-

उपभोग फलन, आय व उपभोग के क्रियात्मक सम्बन्ध को व्यक्त करता है अर्थात्

C = f (y)

C = उपभोग, Y = आय तथा f = फलन अर्थात् उपभोग व्यय आय का फलन है।

प्रश्न 37.

आय एवं उपभोग में कैसा सम्बन्ध पाया जाता है?

उत्तर-

आय एवं उपभोग में धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है।

प्रश्न 38.

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति की सीमाएं बताइए।

उत्तर-

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति शून्य से अधिक तथा एक से कम होती है अर्थात् आय के बढ़ने पर लोगों के व्यय में भी वृद्धि होती है, परन्तु उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी आय में होती है।

प्रश्न 39.

बचत की परिभाषा दें।

उत्तर-

केन्ज़ के अनुसार, “बचत आय की व्यय पर अधिकता है।” दूसरे शब्दों में, बचत = आय – उपभोग ।

प्रश्न 40.

औसत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा दें।

उत्तर-

औसत बचत प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर बचत तथा आय का अनुपात है अर्थात्

प्रश्न 41.

शुद्ध निवेश से क्या आशय है?

उत्तर-

यदि कुल निवेश में से घिसावट व्यय या प्रतिस्थापन निवेश को घटा दिया जाए तो बाकी को शुद्ध निवेश कहते हैं अर्थात् शुद्ध निवेश = कुल निवेश – घिसावट

प्रश्न 42.

प्रतिस्थापन निवेश से क्या आशय है?

उत्तर-

प्रतिस्थापन निवेश वह निवेश है जो पूंजी की घिसावट के कारण नष्ट हो जाने के फलस्वरूप उनके नवीकरण या प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है।

प्रश्न 43.

ऐच्छिक बेरोज़गारी का क्या अर्थ है?

उत्तर-

जब श्रमिक मज़दूरी की प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार न हों अथवा काम होने पर भी अपनी इच्छा के अनुसार काम न करना चाहते हों तो ऐसी बेरोज़गारी, ऐच्छिक बेरोज़गारी कहलाती है।

प्रश्न 44.

संघर्षात्मक बेरोजगारी से क्या आशय है?

उत्तर-

यह बेरोज़गारी कच्चे माल की कमी, श्रमिकों की गतिहीनता, विशेष किस्म के रोज़गार सम्बन्धी अवसरों की कमी से, मशीनों की टूट-फूट के कारण पाई जाती है।

प्रश्न 45.

मौसमी बेरोज़गारी से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

यह बेरोज़गारी मौसम, फैशन और रुचि सम्बन्धी परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, जैसे-बर्फ के कारखाने सर्दियों के दिनों में बन्द रहते हैं।

प्रश्न 46.

कीमत सूचकांक से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

कीमत सूचकांक वह संख्या है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी एक निश्चित वर्ष जिसे आधार वर्ष कहते हैं, की तुलना में चालू वर्ष को औसत कीमतों में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है।

प्रश्न 47.

मुद्रा-स्फीति के लिए मुख्यतः कौन-सा कारण उत्तरदायी है?

उत्तर-

मुद्रा-स्फीति के कई कारण हो सकते हैं, परन्तु इसका मुख्य कारण वस्तुओं की मांग का उनकी पूर्ति से अधिक होना है। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं तथा मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्न 48.

मुद्रा की पूर्ति के मुख्य घटक कौन-से हैं?

उत्तर-

मुद्रा की पूर्ति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं

(i) करन्सी जिसके अन्तर्गत नोट और सिक्के आते हैं, और

(ii) मांग जमा जिस पर चैक जारी किए जा सकते हैं।

प्रश्न 49.

सन्तुलित बजट का क्या अर्थ है?

उत्तर-

सन्तुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं।

प्रश्न 50.

घाटे का बजट किसे कहा जाता है?

उत्तर-

घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है।

प्रश्न 51.

बचत का बजट किसे कहा जाता है?

उत्तर-

बचत का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय, उसके व्यय की तुलना में अधिक होती है।

प्रश्न 52.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के दो-दो उदाहरण दें।

उत्तर-

प्रत्यक्ष कर-आय कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर-बिक्री कर, मनोरंजन कर।

प्रश्न 53.

विदेशी सहयोग से क्या आशय है?

उत्तर-

विदेशी सहयोग, विदेशी पूंजी का एक रूप है। इसके अन्तर्गत विदेशी तथा देशी उद्यमी संयुक्त रूप से उद्यम स्थापित करते हैं।

प्रश्न 54.

पोर्टफोलियो निवेश किसे कहते हैं?

उत्तर-

पोर्टफोलियो निवेश विदेशी पूंजी का एक रूप है। यह निवेश विदेशी कम्पनियों द्वारा किसी देश की कम्पनियों के शेयर पूंजी या डिबेन्चर आदि में किया जाता है।

प्रश्न 55.

उदार और अनुदार ऋणों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

जो विदेशी ऋण लम्बी अवधि के लिए ब्याज की कम दर पर प्राप्त होते हैं, उन्हें उदार ऋण कहा जाता है। इसके विपरीत जो ऋण कम अवधि के लिए ब्याज की अधिक दर पर प्राप्त होते हैं, उन्हें अनुदार ऋण कहा जाता है।

प्रश्न 56.

व्यापार शेष से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

दृश्य वस्तुओं जैसे-उपज, मशीनें, चाय, तम्बाकू आदि के आयात-निर्यात का अन्तर व्यापार शेष कहलाता है।

प्रश्न 57.

प्रतिकूल भुगतान शेष से क्या अभिप्राय है?

उत्तर-

यदि विदेशों को किए जाने वाले भुगतान देश को विदेशों से प्राप्त होने वाली आय से ज्यादा हों तो देश का भुगतान शेष प्रतिकूल कहलाता है।

प्रश्न 58.

मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य कौन-से हैं?

उत्तर-

- कीमत स्थिरता

- पूर्ण रोज़गार

- आर्थिक विकास

- विनिमय स्थिरता

- आर्थिक असमानता में कमी।

प्रश्न 59.

बैंक दर से क्या आशय है?

उत्तर-

बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर किसी देश का केन्द्रीय बैंक दूसरे बैंक को ऋण देने के लिए तैयार होता है।

प्रश्न 60.

खुले बाजार की क्रियाओं से क्या आशय है?

उत्तर-

खुले बाज़ार की क्रियाओं से अभिप्राय है, केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को खरीदना तथा बेचना।

प्रश्न 61.

तरलता अनुपात से क्या आशय है?

उत्तर-

प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित अनुपात अपने पास ही नकद राशि के रूप में रखना पड़ता है, इसे तरलता अनुपात कहते हैं। बैंक इस राशि को उधार नहीं दे सकती।

प्रश्न 62.

राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य बताइए।

उत्तर-

- आर्थिक विकास

- कीमत स्थिरता

- विनिमय स्थिरता

- पूर्ण रोज़गार

- आर्थिक समानता।

प्रश्न 63.

राजकोषीय नीति के मुख्य उपकरण कौन-से हैं?

उत्तर-

- कर

- सार्वजनिक ऋण

- घाटे की वित्त व्यवस्था

- सार्वजनिक व्यय।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति

- ……….. आय एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई साधन आय है। (राष्ट्रीय/प्रति व्यक्ति)

- मनुष्य की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग ……….. है। (उपभोग/उत्पादन)

- ……….. में वृद्धि निवेश कहलाता है। (उपभोग/पूँजी)

- ……… =

(MPC/APC)

(MPC/APC)

- ……….. को बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। (MPC/MPS)

- सरकार की आय व्यय तथा ऋण सम्बन्धी नीति को ………… नीति कहा जाता है। (राजकोषीय/मौद्रिक)

- उपयोगिता का सृजन ………… है। (उपभोग/उत्पादन)

- भारत के केन्द्रीय बैंक की स्थापना …………… में हुई। (1935/1945)

उत्तर-

- राष्ट्रीय,

- उपभोग,

- पूँजी,

- APC,

- MPS,

- राजकोषीय,

- उत्पादन,

- 1935;

III. बहुविकल्पीय

प्रश्न 1.

उपयोगिता का भक्षण कहलाता है:

(A) उपभोग

(B) उत्पादन

(C) विनिमय

(D) वितरण।

उत्तर-

(A) उपभोग

प्रश्न 2.

प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र लिखें :

(A)

(B)

(C)

(D) इनमें कोई नहीं।

उत्तर-

(C)

प्रश्न 3.

प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है?

(A) राष्ट्रीय आय

(B) निजी आय

(C) वैयक्तिक आय

(D) औसत आय।

उत्तर-

(D) औसत आय।

प्रश्न 4.

सरकार की आय व्यय तथा ऋण सम्बन्धी नीति कहलाती है

(A) मौद्रिक

(B) सरकारी

(C) योजना

(D) राजकोषीय।

उत्तर-

(D) राजकोषीय।

प्रश्न 5.

सार्वजनिक आय के ……… मुख्य पक्ष हैं।

(A) दो

(B) तीन

(C) चार

(D) पाँच।

उत्तर-

(B) तीन

प्रश्न 6.

………. उपभोग तथा आय का अनुपात है।

(A) APS

(B) APC

(C) MPS

(D) MPC

उत्तर-

(B) APC

IV. सही/गलत

- आय में से उपभोग को घटाने पर जो शेष बचता है वह उपभोग है।

- पूंजी स्टॉक में होने वाली वृद्धि बचत है।

- आय कर प्रत्यक्ष कर है।

- प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं।

- सरकार की आय व व्यय संबंधी नीति राजकोषीय नीति हैं।

उत्तर-

- सही

- गलत

- सही

- सही

- सही।

छोटे उत्तर वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

देश की घरेलू सीमा की धारणा की व्याख्या करें।

उत्तर-

आम बोलचाल की भाषा में देश की घरेलू सीमा का अर्थ देश की राजनीतिक सीमा से लिया जाता है; परन्तु अर्थशास्त्र में देश की घरेलू सीमा का अर्थ केवल देश की राजनीतिक सीमा नहीं। इसमें नीचे लिखी मदें शामिल की जाती हैं

- राजनीतिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र और पानी।

- दूसरे देश में काम कर रहे देश के दूतावास, फ़ौजी अड्डे, परामर्श दफ्तर आदि।

- अलग-अलग देशों में चल रहे देश के हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़।

- अन्तर्राष्ट्रीय पानी में चल रहे या काम कर रहे मछेरे, गैस निकालने वाले यन्त्र या तैराक।

प्रश्न 2.

सकल राष्ट्रीय आय व शुद्ध राष्ट्रीय आय में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष से मज़दूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ के रूप में साधन आय है। यह घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का योग है।

एक देश की राष्ट्रीय आय में यदि घिसावट व्यय शामिल रहा है तो उसे सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके विपरीत यदि उसमें से घिसावट व्यय घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में,

शुद्ध राष्ट्रीय आय = कुल राष्ट्रीय आय – घिसावट व्यय।

प्रश्न 3.

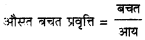

औसत उपभोग प्रवृत्ति व सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति की धारणाओं को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

किसी आय के स्तर पर कुल उपभोग व्यय और कुल आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं।

उदाहरण

| आय |

उपभोग |

औसत उपभोग प्रवृत्ति । |

| 200 |

180 |

0.90 |

| 300 |

260 |

0.87 |

जब आय 200 रु० है तो उपभोग 180 रु० है। दूसरे शब्दों में, औसत उपभोग प्रवृत्ति = \(\frac{180}{200}\) = 0.90 है। जब आय बढ़कर 300 रु० हो जाती है तो उपभोग बढ़कर 260 रु० हो जाता है। दूसरे शब्दों में, औसत उपभोग प्रवृत्ति = \(\frac{260}{300}\) = 0.87

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति-उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात्

उदाहरण

ऊपर दी गई उदाहरण में जब आय 300 रु० से बढ़कर 400 रु० हो जाती है तो उपभोग 230 रु० से बढ़कर 280 रु० हो जाता है तो सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति \(\frac{50}{100}\) = 0.5, इसी प्रकार आय 400 से बढ़कर 500 हो जाती है और उपभोग 280 से बढ़कर 320 रु० हो जाता है। इसलिए सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति\(\frac{40}{100}\) = 0.4 है।

प्रश्न 4.

कुल निवेश व शुद्ध निवेश में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

कुल निवेश = शुद्ध निवेश + प्रतिस्थापन निवेश।

प्रतिस्थापन निवेश वह निवेश है जो पूंजी की घिसावट के कारण नष्ट हो जाने के फलस्वरूप उनके नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। यह निवेश पूंजी के वर्तमान स्तर को बनाए रखता है।

शुद्ध निवेश वह निवेश है जिसके कारण पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। कुल निवेश में से घिसावट व्यय या प्रतिस्थापन निवेश को घटा कर शुद्ध निवेश प्राप्त किया जा सकता है अर्थात्

शुद्ध निवेश = कुल निवेश – प्रतिस्थापन निवेश।

प्रश्न 5.

ऐच्छिक व अनैच्छिक बेरोज़गारी में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

जब श्रमिक मजदूरी की प्रचलित दर पर कार्य करने के लिए तैयार न हों अथवा कार्य होने पर भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य न करना चाहते हों तो ऐसी बेरोज़गारी ऐच्छिक बेरोज़गारी कहलाएगी। दूसरी ओर, अनैच्छिक बेरोज़गारी वह अवस्था है जिसमें श्रमिक मज़दूरी की वर्तमान दर पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, पर उनको कार्य न मिले।

प्रश्न 6.

पूर्ण रोजगार की अवस्था में किन किस्मों की बेरोजगारियां पाई जा सकती हैं?

उत्तर-

परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार, किसी भी अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था में निम्नलिखित किस्मों की बेरोज़गारियां पाई जा सकती हैं

- ऐच्छिक बेरोजगारी

- संघर्षात्मक बेरोज़गारी

- मौसमी बेरोज़गारी

- संरचनात्मक बेरोज़गारी

- तकनीकी बेरोज़गारी ऐच्छिक बेरोजगारियों के होते हुए भी यदि अर्थ-व्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है, तो इसको पूर्ण रोजगार की अवस्था कहा जाएगा।

प्रश्न 7.

भारत में मुद्रा पूर्ति में कौन-कौन से तत्त्व शामिल किये जाते हैं?

उत्तर-

भारत में मुद्रा पूर्ति में निम्नलिखित तत्त्व शमिल किये जाते हैं

- जनता के पास करन्सी नोट एवं सिक्के राजकीय कोष में जमा राशि, बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों की करन्सी को निकाल कर।

- बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की मांग जमा (अन्तर बैंक मांग जमा को निकाल कर)।

- रिज़र्व बैंक के अन्य जमा खातों की राशि (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते में जमा राशि को छोड़कर)।

प्रश्न 8.

सरकारी बजट से क्या आशय है? यह कितने प्रकार का हो सकता है?

उत्तर-

सरकारी बजट सरकार द्वारा प्रस्तावित वार्षिक आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। सरकार का बजट तीन प्रकार का हो सकता है

- घाटे का बजट-घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है। इस प्रकार का बजट अभावी मांग की स्थिति में उचित होता है।

- बचत का बजट-वह बजट, जिसमें सरकार की आव उसके व्यय की तुलना में अधिक होती है, बचत का बजट कहलाता है। इस प्रकार का बजट अत्यधिक मांग की स्थिति में उचित होता है।

- सन्तुलित बजट-वह बजट, जिसमें सरकार की आय उसके व्यय के बराबर होती है, सन्तुलित बजट कहलाता है।

प्रश्न 9.

प्रत्यक्ष करों के कोई दो लाभ बताइए।

उत्तर-

- न्यायपूर्ण-प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के कर लोगों की कर दान क्षमता पर आधारित होते हैं।

- लोचशील-प्रत्यक्ष कर लोचशील होते हैं। अत: उनसे प्राप्त होने वाली आय को आवश्यकतानुसार घटायाबढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न 10.

अप्रत्यक्ष करों के कोई दो लाभ बताइए।

उत्तर-

- सुविधाजनक-अप्रत्यक्ष करों को इसलिए अधिक सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि वह उस समय लगाए जाते हैं जब उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है अथवा सेवाओं का उपभोग करता है जिससे कि वे उनके बोझ को महसूस न करे।

- कर चोरी कठिन-इन करों से बचना बहुत कठिन होता है। ऐसे कर वस्तुओं को खरीदते समय लिए जाते हैं। इसलिए लोग इनसे आसानी से नहीं बच सकते। अप्रत्यक्ष कर प्रायः वस्तुओं के मूल्य से जुड़े रहते हैं। इसलिए उनसे बचने का परिणाम आवश्यकताओं की संतुष्टि से वंचित रहना होता है।

प्रश्न 11.

साख नियन्त्रण के उपायों के रूप में बैंक दर एवं खुले बाज़ार की क्रियाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

बैंक दर-बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर किसी देश का केन्द्रीय बैंक दूसरे बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। बैंक दर के बढ़ने से ब्याज की दर बढ़ती है तथा ऋण महंगा होता है।

खुले बाजार की क्रियाएं-खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को खरीदने तथा बेचने से है। मन्दी की स्थिति में केन्द्रीय बैंक खुले बाज़ार से प्रतिभूतियों को खरीदता है। इसके फलस्वरूप साख का विस्तार होता है तथा मांग में वृद्धि होती है। दूसरी ओर तेजी की स्थिति में केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है, जिसके फलस्वरूप साख का संकुचन होता है तथा मांग में कमी होती है।

प्रश्न 12.

साख नियन्त्रण के उपायों के रूप में न्यूनतम नकद निधि अनुपात व तरलता अनुपात की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

न्यूनतम नकद निधि-सभी बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकद निधि के रूप में केन्द्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। अतः मन्दी की स्थिति में न्यूनतम नकद निधि अनुपात को कम कर दिया जाता है व तेज़ी की अवस्था में इसे बढ़ा दिया जाता है।

तरलता अनुपात-प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित अनुपात अपने पास ही नकद राशि के रूप में रखना पड़ता है। इसे तरलता अनुपात कहते हैं। बैंक इस राशि को उधार नहीं दे सकता। मन्दी की स्थिति में केन्द्रीय बैंक तरलता अनुपात को कम कर देता है तथा तेज़ी की स्थिति में तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है।

प्रश्न 13.

संरचनात्मक बेरोज़गारी तथा तकनीकी बेरोज़गारी में क्या अन्तर हैं?

उत्तर-

संरचनात्मक बेरोज़गारी तथा तकनीकी बेरोज़गारी में अन्तर

| संरचनात्मक बेरोजगारी |

तकनीकी बेरोज़गारी |

| (i) संरचनात्मक बेरोज़गारी से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण बेरोज़गारी होती |

(i) तकनीकी बेरोज़गारी से अभिप्राय उस बेरोजगारी से है जो उत्पादन की तकनीकों में होने वाले परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। |

| (ii) इसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण देश के निर्यात व्यापार में होने वाला परिवर्तन है। |

(ii) यह इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि श्रमिकों को नई तकनीकी का कम ज्ञान होता है। |

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

बेरोजगार किसे कहते हैं? बेरोज़गारी के सामान्य प्रकारों का वर्णन करें।

उत्तर-

बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मज़दूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोज़गारी की परिभाषा हर देश में अलग-अलग होती है, जैसे-अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेनश के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोज़गार माना जाता है। विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।

- मौसमी बेरोज़गारी (Seasonal Unemployment)—इस प्रकार की बेरोज़गारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बोवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोज़गार मिलता है लेकिन जैसे ही कृषि कार्य ख़त्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं।

- प्रच्छन्न बेरोज़गारी (Disguised Unemployment)-प्रच्छन्न बेरोज़गारी उस बेरोज़गारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है अर्थात् यदि इन लोगों को उस काम में से हटा भी लिया जाये तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे-यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं और यदि इसमें से 3 लोग बाहर निकाल दिए जाएँ तो भी 100 जूतों का निर्माण हो जाये तो इन हटाये गए 3 लोगों को प्रच्छत्र रूप से बेरोज़गार कहा जायेगा। भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है।

- संरचनात्मक बेरोज़गारी (Structural Unemployment)-संरचनात्मक बेरोज़गारी तब प्रकट होती है जब बाज़र में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोज़गार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गयी है। इस प्रकार की बेरोज़गारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है।

- चक्रीय बेरोज़गारी (Cyclical Unemployment)-इस प्रकार की बेरोज़गारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतारचढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है रोज़गार के नए अवसर पैदा होते हैं और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरूरत होती है जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ती है।

- प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोज़गारी (Frictional Unemployment)—ऐसा व्यक्ति जो एक रोज़गार को छोड़कर किसी दूसरे रोज़गार में जाता है, तो दोनों रोज़गारों के बीच की अवधि में वह बेरोज़गार हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नयी टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोज़गार की तलाश कर रहा हो, तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोज़गार पाने की अवधि की बेरोज़गारी को घर्षण जनित बेरोज़गारी कहते हैं।

- ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment)—ऐसा व्यक्ति जो बाज़ार में प्रचलित मज़दूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है अर्थात् वह ज्यादा मज़दूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नहीं रही है इस कारण वह बेरोज़गार है।

- खुली या अनैच्छिक बेरोज़गारी (Open or Involuntary Unemployment)—ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मज़दूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे अनैच्छिक बेरोज़गार कहा जायेगा। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है और भारत में किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बेरोज़गार भी होते हैं जिनको मजदूरी भी ठीक मिल सकती है लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं जैसे-भिखारी, साधू और अमीर बाप के बेटे इत्यादि।

प्रश्न 2.

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई योजनाओं का वर्णन करें।

उत्तर-

भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)-नरेगा विधेयक वर्ष 2005 में पारित हुआ था और यह वर्ष 2006 से प्रभावी हो गया था। यह वर्ष 2008 में नरेगा से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) बन गया। इस योजना के अन्तर्गत, पूरे देश के गाँव के लोगों के लिए 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। यह एक सफल योजना रही है क्योंकि इसके कारण ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों के आय स्तर में वृद्धि हुई है। यह योजना लोगों की आवश्यकतानुसार उन्हें काम के अवसर प्रदान करती है। हालांकि इसमें ज्यादातर अकुशल शारीरिक श्रम शामिल है, लेकिन फिर भी यह आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए कुछ सुरक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। इस योजना से मिलने वाली आय की मदद से गरीब लोगों को कुछ संपति बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। यह कार्यक्रम प्राथमिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

- इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)-इंदिरा आवास योजना ग्रामीणों को आवास प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के गरीब लोगों को 20 लाख आवास प्रदान करना है और जिनमें 65% लाभार्थी ग्रामीण इलाकों के हैं। यह योजना के अनुसार, जो लोग अपना घर बनवाने में सक्षम नहीं हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना को मूल रूप से वर्ष 1985 में शुरू किया गया था और फिर वर्ष 1998 से वर्ष 1999 में इसका नवीनीकरण किया गया था।

- एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं (आईआरडीपी)-एकीकृत ग्रामीण विकास योजना को दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है। यह योजना भारत में सबसे गरीब लोगों के लिए आय की कमी से उत्पन्न परेशानियों के निवारण के लिए और संपत्तियां प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह योजना चयनित स्थानों पर वर्ष 1978 से वर्ष 1979 में शुरू की गई थी। हालांकि, नवंबर 1980 तक पूरा देश इस योजना के दायरे में आ गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थाई संपत्ति बनाना और उन्हें लक्षित परिवारों को प्रदान करना है, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली स्व-रोजगार योजना इसका एक प्रमुख घटक है।

भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य योजनाएं निम्न हैं

- अन्पूर्णा योजना

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एनआरईपी)

- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)

- ग्रामीण श्रम रोज़गार गांरटी योजना (आरएलईजीपी)

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)

- टीआरवाईएसईएम योजना

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)

- जवाहर रोज़गार योजना (जेआरवाई)

- बंधुआ मुक्ति मोर्चा

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

- संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए कानून का संशोधन करना

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एनएसपी)

- अन्योदय योजना

- ग्रामीण आवास योजना

- लघु किसान विकास योजना (एसएफडीपी)

- प्रधानमंत्री रोजगार योजना

- सूखा क्षेत्र विकास योजना (डीएडीपी)

- नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई)

- बीस अंकीय योजना

- शहरी गरीबों के लिए स्वयं रोजगार योजना (एसईपीयूपी)

- कार्य योजना के लिए भोजन

- प्रधानमंत्री की एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन योजना (पीएमआईयूपीईपी)

- न्यूनतम आवश्यकता योजना (एमएनपी)

आधारभूत धारणाएं PSEB 10th Class Economics Notes

- राष्ट्रीय आय-राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष में उत्पादक सेवाओं के बदले अर्जित साधन आय है।

- प्रति व्यक्ति आय-प्रति व्यक्ति आय देश के लोगों द्वारा निश्चित समय में अर्जित औसत आय होती है।

- उपभोग-एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उपभोग पर किया गया व्यय उपभोग कहलाता है।

- बचत-आय में से उपभोग घटाने पर जो शेष रहता है उसे बचत कहते हैं।

- निवेश-पूंजी स्टॉक में वृद्धि ही निवेश कहलाता है।

- पूंजी निर्माण-आय का वह भाग जिससे अधिक उत्पादन सम्भव होता है पूंजी निर्माण कहलाता है।

- छुपी हुई बेरोज़गारी-आवश्यकता से अधिक श्रमिक जब किसी कार्य में लगे होते हैं तो इस आधिक्य को छुपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं।

- पूर्ण रोज़गार–पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जिसमें वे सारे लोग जो मज़दूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं।

- मुद्रा-स्फीति-सामान्य कीमत स्तर में लगातार तथा अत्यन्त वृद्धि को ही मुद्रा-स्फीति कहते हैं।

- मुद्रा पूर्ति-सामान्यतः देश के लोगों के पास नकदी व बैंक जमाओं को ही मुद्रा पूर्ति कहते हैं।

- सरकारी बजट-सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण ही सरकारी बजट होता है।

- घाटे की वित्त व्यवस्था-जब सरकार बजट में घाटा दर्शाने के लिए जानबूझ कर सार्वजनिक आय और व्यय में अंतर दर्शाती है और इस घाटे को उन विधियों द्वारा पूरी करती है जिससे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं।

- सार्वजनिक वित्त-सार्वजनिक वित्त से अभिप्राय सरकार के वित्तीय साधनों अर्थात् आय और व्यय से है।

- प्रत्यक्ष कर-प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है। जैसे आय कर।

- अप्रत्यक्ष कर-अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भुगतान किसी और व्यक्ति द्वारा होता है तथा इसे लगाया किसी और व्यक्ति पर होता है। जैसे बिक्री कर।

- सार्वजनिक ऋण-सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा व्यापारिक बैंकों, व्यापारिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से लिया गया ऋण होता है।

- निर्धनता रेखा-निर्धनता रेखा से आशय उस राशि से है जो एक व्यक्ति के लिए प्रतिमाह न्यूनतम उपभोग करने के लिए आवश्यक है।

- वृद्धि दर-वृद्धि दर वह प्रतिशत दर है जिससे यह पता चलता है कि एक वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है।

- विदेशी सहायता-विदेशी सहायता से अभिप्राय विदेशी पूंजी, विदेशी ऋण तथा विदेशी अनुदान से है।

- भुगतान संतुलन-भुगतान संतुलन किसी देश के दूसरे देशों के साथ एक निश्चित अवधि में किए जाने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सौदों का व्यवस्थित लेखा होता है।

- मौद्रिक नीति-मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा पूर्ति, मुद्रा की लागत या ब्याज की दर तथा मुद्रा की उपलब्धता को नियन्त्रित करती है।

- राजकोषीय नीति-सरकार की आय और व्यय सम्बन्धी नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

(MPC/APC)

(MPC/APC)