Punjab State Board PSEB 7th Class Agriculture Book Solutions Chapter 11 बायोगैस Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 7 Agriculture Chapter 11 बायोगैस

PSEB 7th Class Agriculture Guide बायोगैस Textbook Questions and Answers

(क) एक-दो शब्दों में उत्तर दें :

प्रश्न 1.

बायोगैस में निहित कोई दो गैसों के नाम लिखो।

उत्तर-

मीथेन, कार्बन-डाइऑक्साइड।

प्रश्न 2.

बायोगैस में मीथेन गैस कितने प्रतिशत होती है ?

उत्तर-

50-60%.

प्रश्न 3.

बायोगैस में कार्बन-डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत होती है ?

उत्तर-

30-40%.

![]()

प्रश्न 4.

बायोगैस संयंत्र गैस क्षमता के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर-

यह तीन प्रकार के हैं।

प्रश्न 5.

बायोगैस उत्पन्न करने का सबसे बड़ा स्त्रोत क्या है ?

उत्तर-

पशुओं का. गोबर।

प्रश्न 6.

एक घन मीटर बायोगैस जलने से कितने किलोग्राम उपलों के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है ?

उत्तर-

12.30 किलोग्राम उपलों के बराबर।

![]()

प्रश्न 7.

बायोगैस का प्रयोग किस काम के लिए किया जा सकता है ?

उत्तर-

खाना बनाने, प्रकाश पैदा करने तथा डीजल इंजन चलाने के लिए।

प्रश्न 8.

बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी किस काम के लिए उपयोग में आती है ?

उत्तर-

स्लरी खाद के लिए उपयोग होती है।

प्रश्न 9.

बायोगैस संयंत्र मकान की नींव से कम-से-कम कितनी दूरी पर बनाना चाहिए ?

उत्तर-

6 फुट की दूरी पर।

![]()

प्रश्न 10.

बायोगैस संयंत्र का सस्ता आधुनिक डिज़ाइन किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है ?

उत्तर-

पजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।

(ख) एक-दो वाक्यों में उत्तर दें:

प्रश्न 1.

प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कितनी प्रकार के होते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट करें।

उत्तर-

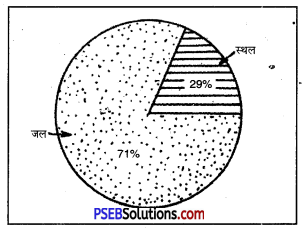

प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं।

(1) रिवायती परम्परागत

(2) गैर-रिवायती गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत।

- रिवायती स्रोत–पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला आदि।

- गैर-रिवायती स्रोत-गोबर गैस, सौर ऊर्जा आदि।

प्रश्न 2.

बायोगैस की रचना के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर-

बायोगैस में 50-60% मीथेन, 30-40% कार्बन-डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा जलवाष्प होते हैं।

![]()

प्रश्न 3.

बायोगैस के कोई तीन लाभ लिखो।

उत्तर-

- यह धुंआ रहित गैस है। इसे जलाने से धुआँ पैदा नहीं होता।

- इस गैस में एल०पी०जी० गैस की तरह धमाके से कोई हादसा होने का डर नहीं रहता।

- यह गैस सस्ती पड़ती है।

- इसकी स्लरी को खाद के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 4.

बायोगैस के पश्चात् निकलने वाली स्लरी के क्या गुण होते हैं ?

उत्तर-

गैस बनने के पश्चात् बचे पदार्थ जिसको स्लरी कहते हैं, में से बदबू नहीं आती तथा मक्खियां भी भिनभिनाती नहीं।

साथ ही स्लरी एक खाद का कार्य करती है। इसमें नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस वाले खाद्य तत्त्व होते हैं।

प्रश्न 5.

बायोगैस संयंत्र का आकार किन बातों पर निर्भर करता है ?

उत्तर-

गोबर की उपलब्ध मात्रा तथा गैस की आवश्यकता के अनुसार बायोगैस प्लांट (संयंत्र) का आकार होता है, जैसे-50 किलोग्राम गोबर की प्राप्ति 3-4 पशुओं से होती है तथा 2 घन मीटर आकार का प्लांट तैयार किया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 6.

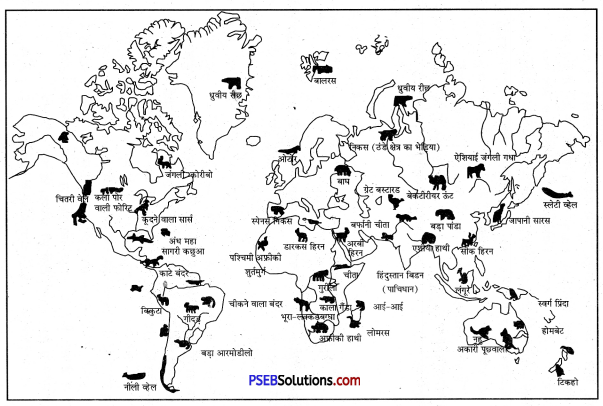

दीनबंधु मॉडल बायोगैस संयंत्र पर संक्षेप नोट लिखें।

उत्तर-

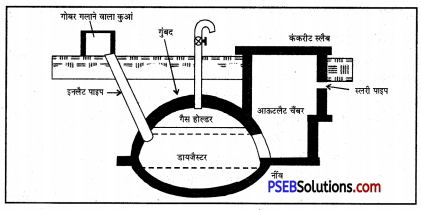

यह प्लांट वर्ष 1984 में अस्तित्व में आया तथा पंजाब में 1991 से लगने शुरू हुए। यह प्लांट बहुत सस्ते थे। यह प्लांट दो गोलाकार टुकड़ों (भिन्न-भिन्न व्यास वाले) को आपस में आधार से जोड़कर अण्डाकार आकार का बनाया जाता है। इसको अण्डे के आकार का डायजैस्टर (गोबर गलाने वाला कुंआ) कहते हैं। यह चैंबर (गैस होल्डर) गैस एकत्र करने के काम आता है। इसके दोनों तरफ इनलैट पाइप पर आऊटलैट चैंबर बने होते हैं। गुंबद के ऊपर पाइप लगी होने के कारण गैस को प्रयोग के स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है।

चित्र-दीनबन्धु बायोगैस प्लांट

प्रश्न 7.

बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए स्थान का चुनाव करते समय कौन-सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर-

- संयंत्र के आस-पास वाला स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि इस जगह पानी एकत्र न हो सके।

- प्लांट, रसोई तथा पशु बांधने वाली जगह के पास होना चाहिए।

- प्लांट वाली जगह पर अधिक-से-अधिक धूप पड़नी चाहिए तथा पास वृक्ष नहीं होने चाहिएं।

![]()

प्रश्न 8.

बायोगैस संयंत्र के काम-काज के समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां लिखें।

उत्तर-

- जिस पाइप द्वारा गैस रसोई की तरफ जाती है उसकी ढलान गैस प्लांट की तरफ होनी चाहिए।

- यदि पाइप में से किसी स्थान पर गैस लीक हो रही हो उसके पास जलती हुई कोई वस्तु नहीं ले जानी चाहिए।

- गैस पाइप में मोड़ तथा जोड़ कम-से-कम होने चाहिएं।

प्रश्न 9.

रसोई में उपलों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए ?

उत्तर-

उपले जलाने से धुआँ पैदा होता है जो आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इनसे ऊर्जा भी कम प्राप्त होती है। गोबर में मौजूद खाद्य तत्त्व सड़ जाते हैं जोकि खेतों में खाद के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं।

प्रश्न 10.

जनता बायोगैस संयंत्र के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी दें।

उत्तर-

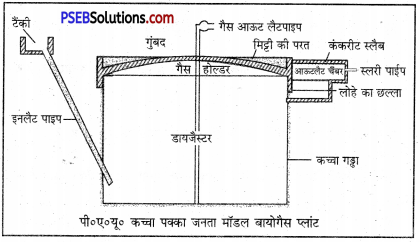

इस संयंत्र में कच्चा गड्ढा (डायजैस्टर) खोदा जाता है जो गोबर गलाने के लिए होता है तथा इसको पक्का नहीं किया जाता है मतलब इसकी चिनाई नहीं की जाती। इस गड्डे के ऊपर गैस एकत्र करने के लिए गुंबद तथा स्लरी इकट्ठी करने के लिए आऊटलैट चैंबर की ही चिनाई की जाती है। यह दूसरे प्लाटों से 25-40% सस्ता होता है।

![]()

(ग) पाँच-छ: वाक्यों में उत्तर दें :

प्रश्न 1.

बायोगैस संयंत्र लगाने के क्या लाभ हैं ?

उत्तर-

1. गोबर गैस बनाने के लिए सूखे पत्ते, मूंगफली के छिलके, बचा-खुचा चारा आदि भी मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है जिससे हमारा आस-पास साफ़ रहता

2. गैस बनने के पश्चात् जो स्लरी (तरल) बाहर निकलती है, उसमें से दुर्गन्ध नहीं आती तथा इस पर मक्खियां भी नहीं भिनभिनाती। इस तरह गन्दगी फैलने की भी कोई समस्या नहीं रहती तथा वातावरण सुखद बना रहता है।

3. बचे हुए घोल, स्लरी से प्राप्त हुई खाद से पौधों को सभी खाद्य तत्त्व प्राप्त हो जाते हैं|

4. स्लरी वाली खाद में नदीनों के बीजों के बढ़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए खाद के प्रयोग से गुडाई तथा नदीननाशक दवाइयों पर खर्च नहीं होता।

5. प्लांट से निकली खाद ट्यूबवैल के पानी से ही खेतों तक पहुंचाकर तथा इस खाद को उठाकर खेतों में ले जाने की मेहनत से भी बचा जा सकता है।

6. ईंधन की पूर्ति तो प्लांट से ही हो जाती है इसलिए ईंधन के लिए जन्तर तथा अरहर आदि फसलें बोने की ज़रूरत नहीं रहती तथा दूसरी फसलें बोकर अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता।

7. बायोगैस प्लांट के लिए देसी खाद के लिए आवश्यक स्थान से कम स्थान चाहिए तथा इसमें खाद गड्डे भी बनाए जा सकते हैं।

8. प्लांट पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए वर्षा में भी बढ़िया ईंधन मिलता रहता है तथा गीली लकड़ियों, उपलों आदि जैसी समस्या नहीं आती।

9. बायोगैस प्लांट में से प्राप्त स्लरी में ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है। यह भूमि के भौतिक गुणों को बनाए रखने में सहायक होता है तथा भूमि की पानी को अधिक देर तक सम्भालने की शक्ति को बढ़ाता है।

10. प्लांट के साथ लैटरीन भी जोड़ी जा सकती है। इस तरह अलग सैप्टिक टैंक बनाने का खर्च बच जाता है।

प्रश्न 2.

बायोगैस संयंत्र कितने प्रकार के होते हैं ? दीनबंधु बायोगैस संयंत्र का वर्णन करें।

उत्तर-

बायोगैस प्लांट दो तरह के होते हैंपी०ए०यू० कच्चा पक्का जनता माडल गैस प्लांट तथा दीनबंधु बायोगैस प्लांट।

यह प्लांट वर्ष 1984 में अस्तित्व में आया तथा पंजाब में 1991 से लगने शुरू हुए। यह प्लांट बहुत सस्ते थे। यह प्लांट दो गोलाकार टुकड़ों (भिन्न-भिन्न व्यास वाले) को आपस में आधार से जोड़कर अण्डाकार आकार का बनाया जाता है। इसको अण्डे के आकार का डायजैस्टर (गोबर गलाने वाला कुंआ) कहते हैं। यह चैंबर (गैस होल्डर) गैस एकत्र करने के काम आता है। इसके दोनों तरफ इनलैट पाइप पर आऊटलैट चैंबर बने होते हैं। गुंबद ऊपर पाइप लगी होने के कारण गैस को प्रयोग के स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता

![]()

प्रश्न 3.

बायोगैस बनने की विधि लिखें।

उत्तर-

पशुओं के मल-त्याग, गोबर आदि को ऑक्सीजन रहित कुएँ में इकट्ठा करके उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। गोबर तथा पानी 1:1 अनुपात में मिलाना आवश्यक है। इस घोल को ऑक्सीजन रहित स्थान पर गलने के लिए डाल दिया जाता है। इस कुएं को बायोगैस प्लांट कहा जाता है। गोबर को 15-20 दिनों के लिए कुएं में गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह इसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो बायोगैस बनाते हैं। गैस इकट्ठा करने वाले होल्डर से कुएं को ढक दिया जाता है, ताकि तापमान 25°C से 30°C पर खमीर उठाकर गैस के प्रैशर को पाइपों द्वारा दूर-दूर तक प्रयोग में लाने के लिए भेजा जा सके।

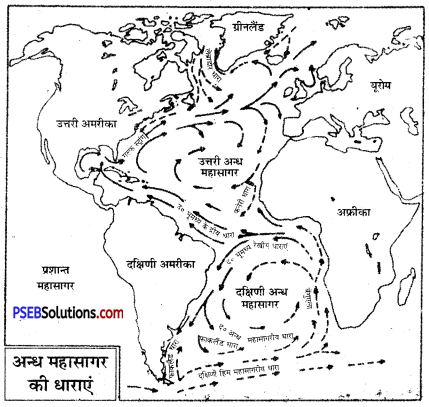

प्रश्न 4.

जनता बायोगैस संयंत्र का विस्तार सहित वर्णन करें।

उत्तर-

बायोगैस प्लांटों के परम्परागत माडलों जैसे लोहे के ड्रमों वाले प्लांट काफ़ी महंगे होते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने एक सस्ता बायोगैस प्लांट डिजाइन किया है जो सस्ता पड़ता है। इस को पी०ए०यू० कच्चा पक्का जनता मॉडल बायोगैस प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट में कच्चा गड्ढा (डायजैस्टर) गोबर गलाने के लिए खोदा जाता है तथा इसको पक्का अर्थात् इसकी चिनाई नहीं की जाती। इस गड्डे के ऊपर गैस इकट्ठी करने के लिए गुबंद तथा स्लरी इकट्ठी करने के लिए आऊटलैट चैंबर की ही चिनाई की जाती है। यह दूसरे संयंत्रों से 25-40% सस्ता होता है।

![]()

प्रश्न 5.

बायोगैस संयंत्र को पहली बार चालू करने का सही तरीका लिखो।

उत्तर-

- गैस प्लांट की पहली भराई के लिए अधिक मात्रा में गोबर की आवश्यकता होती है। इसलिए काफ़ी दिन पहले ही आवश्यकता अनुसार गोबर इकट्ठा कर लेना चाहिए।

- गोबर इकट्ठा कर लेने के बाद ध्यान रखें कि यह सूख कर सख्त न हो जाए।

- ताजा गोबर डेयरी से भी लाया जा सकता है तथा गैस प्लांट की भराई 2-4 दिनों में कर लेनी चाहिए।

- गोबर तथा पानी का अनुपात 1:1 होना आवश्यक होता है। इस घोल को मिट्टी, लकड़ी के बूरे, साबुन के पानी तथा फिनाइल की मिलावट से बचाएं।

- पहली बार शुरू किए गोबर गैस प्लांट में पुराने चलते गोबर गैस प्लांट से निकली कुछ स्लरी की बाल्टियां इसमें डाल देनी चाहिए। इस तरह गैस जल्दी बनती है।

- शुरू में पैदा हुई गैस में कार्बन-डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है तथा मीथेन गैस की मात्रा कम होती है परन्तु कुछ दिनों में यह ठीक हो जाती है।

- इस प्लांट में प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार गोबर डालते रहना चाहिए।

Agriculture Guide for Class 7 PSEB बायोगैस Important Questions and Answers

बहुत छोटे उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग लगभग कितना गोबर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं ?

उत्तर-

50%.

प्रश्न 2.

देश में वार्षिक कितना गोबर पैदा होता है ?

उत्तर-

9800 लाख टन।

![]()

प्रश्न 3.

देश में पैदा वार्षिक गोबर पर कितने बायोगैस प्लांट लगाए जा सकते

उत्तर-

4,11,600.

प्रश्न 4.

1 घन मीटर बायोगैस कितनी बिजली ऊर्जा के बराबर है ?

उत्तर-

0.47 किलोवाट बिजली।

प्रश्न 5.

बायोगैस बनाने के लिए गोबर तथा पानी का अनुपात कितना लेना चाहिए ?

उत्तर-

बराबर अनुपात (1:1).

![]()

प्रश्न 6.

दीनबंधु गैस प्लांट कब अस्तित्व में आया ?

उत्तर-

1984 में।

प्रश्न 7.

कच्चा पक्का जनता गैस प्लांट कितना सस्ता पडता है ?

उत्तर-

अन्य प्लांटों से 25%-40% सस्ता पड़ता है।

प्रश्न 8.

गैस प्लांट से जो पाइप रसोई घर में जाती है उसकी ढलान किस ओर होनी चाहिए ?

उत्तर-

गैस प्लांट की तरफ ताकि पानी रसोई की तरफ न जाए।

![]()

प्रश्न 9.

1 घन मीटर बायोगैस के जलने से पैदा ऊर्जा कितनी लकड़ी से प्राप्त होती है ?

उत्तर-

3.5 किलोग्राम लकड़ी से।

प्रश्न 10.

2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से कितने व्यक्तियों का खाना बन सकता है ?

उत्तर-

4-5 व्यक्ति प्रतिदिन।

छोटे उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

हमारे देश में वार्षिक कितना गोबर पैदा होता है तथा कितने बायोगैस प्लांट तैयार हो सकते हैं ?

उत्तर-

हमारे देश में 9800 लाख टन गोबर प्रतिवर्ष पैदा होता है तथा इसके तीसरे भाग से 100 लाख बायोगैस प्लांट तैयार हो सकते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

बायोगैस प्लांटों का आकार क्या होता है ?

उत्तर-

बायोगैस प्लांटों का आकार साधारणत: 2 घन मीटर होता है। इनके लिए पशुओं की संख्या 3-4 तक हो सकती है। इस प्लांट के लिए 50 किलो गोबर की ज़रूरत होती है।

प्रश्न 3.

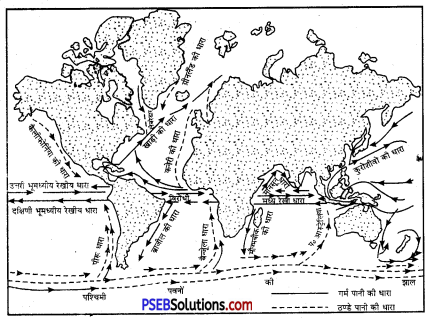

एक घन मीटर गोबर गैस के जलने से पैदा हुई ऊर्जा की तुलना विभिन्न ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा से करो।

उत्तर-

0.52 लीटर डीज़ल, 0.62 लीटर मिट्टी का तेल, 0.4 किलो पेट्रोलियम गैस, 1.6 किलो कोयला तथा 4.7 किलोवाट बिजली, 12.30 किलो उपले आदि से प्राप्त ऊर्जा एक घन मीटर गोबर गैस के जलने से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होती है।

प्रश्न 4.

गोबर गैस कैसे बनती है ?

उत्तर-

पशुओं के गोबर, मानवीय मल-मूत्र, पत्ते, सब्जियों के छिलके, बचे-खुचे चारे, सूअरों की लीद, मुर्गियों की बीठे आदि के ऑक्सीजन रहित वातावरण में गलने-सड़ने से गोबर गैस पैदा होती है।

![]()

प्रश्न 5.

बायोगैस प्लांट को गैस पैदा करने की समर्था अनुसार कौन-सी श्रेणियों में बांटा जा सकता है ?

उत्तर-

- पारिवारिक बायोगैस प्लांट

- संस्थापक बायोगैस प्लांट

- सामुदायिक बायोगैस प्लांट।

बड़े उत्तर वाला प्रश्न

प्रश्न-

अलग-अलग आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए कम से कम ज़रूरी पशुओं की संख्या बताएं।

उत्तर-

| संयंत्र का आकार | पशुओं की संख्या |

| 2 घन मीटर | 3-4 |

| 3 घन मीटर | 5-6 |

| 4 घन मीटर | 7-8 |

| 6 घन मीटर | 10-12 |

![]()

बायोगैस PSEB 7th Class Agriculture Notes

- गांव में रहने वाले लोग लगभग 50% पशुओं के गोबर का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं।

- बायोगैस से ईंधन के योग्य धुंआ रहित गैस तथा खेतों में डालने के लिए (स्लरी) खाद भी मिल जाती है।

- गोबर गैस पशुओं के गोबर, मानवीय मल-मूत्र, बचे-खुचे चारे, पत्ते, सब्जियों के छिलके, मुर्गियों का मलमूत्र, सूअरों की लीद आदि के ऑक्सीजन रहित वातावरण में गलने-सड़ने से पैदा होती है।

- गोबर गैस में 50-60% मीथेन, 30-40% कार्बन-डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा जल वाष्प होते हैं।

- हमारे देश में लगभग 9800 लाख टन गोबर उपलब्ध है।

- इस गोबर के तीसरे भाग से 100 लाख बायोगैस प्लांट लगाए जा सकते हैं।

- यह गोबर वार्षिक 4,10,000 लाख टन से अधिक बायोगैस पैदा कर सकता है।

- इससे 196 मैगावाट बिजली की बचत की जा सकती है तथा 2,95,000 लाख लीटर पेट्रोल की बचत हो सकती है।

- पारिवारिक स्तर पर पंजाब में 4,11,600 बायोगैस प्लांट लगाए जा सकते हैं।

- एक घन मीटर गोबर गैस के जलने से प्राप्त हुई ऊर्जा 0.52 लीटर डीज़ल या 1.6 किलो कोयला या 0.43 किलो पेट्रोलियम गैस से प्राप्त ऊर्जा या 0.62 मिट्टी का तेल या 3.5 किलो ग्राम लकड़ी या 0.47 किलोवाट बिजली के बराबर होती है।

- गोबर गैस बनाने के लिए गोबर तथा पानी का अनुपात 1:1 होता है।

- इस घोल को ऑक्सीजन रहित स्थान पर गलने के लिए रख दिया जाता है। 15 – 20 दिन में गोबर गल जाता है।

- दो तरह के गैस प्लांटों का प्रयोग किया जाता है-

- दीनबंधु बायोगैस संयंत्र

- पी०ए०यू० कच्चा पक्का जनता मॉडल बायोगैस संयंत्र।

- 2 घन मीटर आकार वाले प्लाटों के लिए पशुओं की संख्या 3-4 हो सकती है।

- इन साइज़ों के लिए 50 किलो गोबर की आवश्यकता है।

- इससे 4-5 व्यक्तियों का खाना बनाया जा सकता है।

- इस प्रकार 6 घन मीटर वाले प्लांट के लिए पशुओं की संख्या 10 से 12 होती है तथा इसके लिए 150 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है।

- गोबर गैस प्लांट के आकार से भाव है कि 24 घण्टों में कितने घन मीटर या घन फुट गैस प्राप्त की जा सकती है।

- एक पशु से प्रतिदिन लगभग 15 किलोग्राम ताजा गोबर प्राप्त हो जाता है तथा 25 किलोग्राम गोबर से 1 घन मीटर गैस पैदा होती है।

- बायोगैस प्लांट को गैस पैदा करने की समर्था अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है-पारिवारिक, संस्थापक, सामुदायिक बायोगैस प्लांट आदि।

- गोबर गैस खाना पकाने, प्रकाश पैदा करने तथा डीज़ल इंजन चलाने के लिए प्रयोग होती है।