Punjab State Board PSEB 7th Class Hindi Book Solutions Chapter 19 दोहावली Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 7 Hindi Chapter 19 दोहावली (2nd Language)

Hindi Guide for Class 8 PSEB दोहावली Textbook Questions and Answers

दोहावली अभ्यास

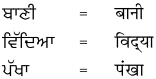

1. नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिये गये शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें :

उत्तर :

विद्यार्थी अपने अध्यापक/अध्यापिका की सहायता से स्वयं करें।

![]()

2. इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें :

(क) हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए?

उत्तर :

हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिसमें अभिमान न हो।

(ख) आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए?

उत्तर :

आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है। पल भर में कोई विपत्ति आ सकती है, मृत्यु भी हो सकती है।

(ग) विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर :

विद्या परिश्रम करके प्राप्त की जा सकती है।

(घ) पोथी पढ़कर भी लोग विद्वान क्यों नहीं बन पाते?

उत्तर :

पोथी पढ़कर लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ईश्वर प्रेम के अभाव में वे विद्वान् नहीं बन पाते।

(ङ) हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए?

उत्तर :

हमें वचन बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए उसके बाद ही बोलना चाहिए।

![]()

(च) कवि ने निंदक को अपने समीप रखने के लिए क्यों कहा है ?

उत्तर :

कवि ने निंदक को अपने समीप रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि निंदक हमें हमारे अवगुणों से अवगत कराता है।

(छ) दूसरों में बुराई क्यों नहीं ढूँढ़नी चाहिए?

उत्तर :

दूसरों में बुराई इसलिए नहीं ढूँढ़नी चाहिए क्योंकि सबसे अधिक बुराई हमारे अपने अन्दर ही छिपी होती है, पहले हमें उसे समाप्त करना होगा।

(ज) कवि ने संयम बरतने के लिए क्यों कहा है ?

उत्तर :

कवि ने संयम बरतने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि संयम से प्राप्त होने वाली चीज़ लाभदायक होती है।

3. इन प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखें :

(क) पठित दोहों में से तुम्हें सबसे अच्छा दोहा कौन-सा लगा? क्यों?

उत्तर :

इस दोहावली में कबीर का यह दोहा “बड़ा हुआ अति दूर।” मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एक बड़े (ऊँचे) इन्सान का स्पष्ट लक्षण बताया गया है। बड़ा या महान् वही हो सकता है जो दूसरों की भलाई करता है। आज के युग में हर कोई अपने को अच्छा कहता है परन्तु उसके कहने से क्या होता है वह लोगों का कितना भला करता है, यह देखने वाली बात है।

(ख) इन दोहों में से आपने जो सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखें।

उत्तर :

कबीर के इन दोहों से सीखा है जब तक मनुष्य में ‘मैं’ अर्थात् अहंकार की भावना होती है तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जैसे ही अपने अन्दर से अहंकार की भावना को नष्ट कर देता है तो ईश्वर को सहजता से पा लेता है। ईश्वर को पाने के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। इसके त्यागते ही ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ते ही वह विद्वान् बन जाता है।

![]()

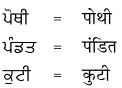

4. इन शब्दों के हिंदी रूपलिखें :

- सीतल = …………………………

- नियरे = …………………………

- परलय = …………………………

- निरमल = …………………………

- पौन = …………………………

- सुभाय = …………………………

- आखर = …………………………

- चूप = …………………………

उत्तर :

- सीतल = शीतल

- नियरे = निकट

- परलय = प्रलय

- निरमल = निर्मल

- पौन = पवन

- सुभाय = स्वभाव

- आखर = अक्षर

- चूप = चुप

5. इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें :

- विद्या = …………………………

- उद्यम = …………………………

- पोथी = …………………………

- पंथी = …………………………

उत्तर :

- विद्या = शिक्षा, ज्ञान, पढ़ाई।

- उद्यम = मेहनत, परिश्रम, श्रम।

- पोथी = पुस्तक, किताब, ग्रन्थ।

- पंथी = राही, यात्री, मुसाफिर।

दोहावली Summary in Hindi

दोहावली दोहों का सार

प्रस्तुत साखियां अथवा दोहे कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। इन साखियों में कवि ने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त किया है। कबीर दास जी के अनुसार हमें ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख का अनुभव हो। उनका मानना है कि जो काम कल करना है, उसे आज ही कर लो और जो काम आज करना है, वह अभी कर लो क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है।

![]()

पल भर में कोई भी विपत्ति आ सकती है। वे ये भी मानते हैं कि विद्या रूपी धन को बिना मेहनत के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार पंखे को बिना हिलाए हवा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या रूपी धन नहीं पाया जा सकता। चौथे दोहे में कबीर का कहना है कि इस संसार में धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ – पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं किन्तु कोई भी सच्चा विद्वान् नहीं बन सका।

दूसरी ओर ईश्वर प्रेम के मात्र एक ही अक्षर को पढ़ लेने वाला व्यक्ति सच्चा विद्वान बन जाता है। पाँचवें दोहे में कबीर कहते हैं कि बोली बड़ी अनमोल है। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और फिर मुँह से शब्द निकालने चाहिए। छठे दोहे में कबीर ने कहा है कि खजूर के पेड़ की तरह किसी व्यक्ति के बड़ा होने से क्या लाभ ? खजूर का पेड़ न तो किसी थके – हारे मुसाफिर को छाया दे सकता है और न फल।

खजूर के फल ऊपर लगते हैं जिन्हें आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता। दूसरों को लाभ पहुँचाने वाला व्यक्ति ही बड़ा होता है। सातवें दोहे में कबीर ने निन्दा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने को कहा है। यदि सम्भव हो तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए छप्पर डाल देना चाहिए। निंदक व्यक्ति बार – बार हमारे अवगुणों को बताता है। वह बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल एवं स्वच्छ बना देता है।

आठवें दोहे में कबीर ने संसार का सबसे बुरा व्यक्ति स्वयं को बताया है। नौवें दोहे में संत कबीर ने किसी भी चीज़ की अधिकता एवं अति को हानिकारक बताया है।

दोहों की सप्रसंग व्याख्या

1. ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय।

औरन को सीतल करै, आपहुं सीतल होय॥

शब्दार्थ :

- आपा = अभिमान।

- औरन = दूसरों।

- सीतल = ठंडा।

प्रसंग – प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य – पुस्तक में संकलित ‘दोहावली’ नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचनाकार संत कबीर हैं। दोहे में कबीर जी ने मधुर वाणी के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

सरलार्थ – कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, जिसमें अभिमान न हो। क्योंकि मीठी वाणी दूसरों को शीतलता प्रदान करती ही है। व्यक्ति स्वयं भी शीतलता का अनुभव करता है।

![]()

विशेष –

- कवि ने सभी से प्यार से बोलने के लिए कहा है।

- भाषा सरल, सहज तथा भावानुकूल है।

2. काल करै सो आज कर, आज करै सो अब।

पल में परलय होयगी, बहुरि करेगा कब॥

शब्दार्थ :

- काल = कल।

- पल = क्षण।

- परलय = नाश।

- बहुरि = फिर।

प्रसंग – प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने काम को तुरन्त निपटाने की शिक्षा दी है।

सरलार्थ – कबीर जी कहते हैं जो काम कल करना है, उसे आज ही कर लो और जो काम आज करना है, वह अभी कर लो क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है। पल भर में कोई भी विपत्ति आ सकती है। किसी भी क्षण मत्य हो सकती है, व्यक्ति फिर भला कब करेगा ? भाव यह है कि आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए।

विशेष –

- कवि ने आज का काम कल पर न छोड़कर आज ही करने की बात कही है।

- भाषा सरल तथा सहज है।

3. विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन।

बिना डुलाये न मिले, ज्यों पंखा की पौन॥

![]()

शब्दार्थ :

- विद्या धन = विद्या रूपी धन।

- उद्यम = मेहनत।

- डुलाये = हिलाये, डुलाये।

- पौन = हवा।

प्रसंग – प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य – पुस्तक में संकलित ‘दोहावली’ कविता में से लिया गया है। यह दोहा कबीर जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने बताया है कि विद्या रूपी धन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

सरलार्थ – कबीर जी कहते हैं कि विद्या रूपी धन बिना मेहनत के भला कौन प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं ? इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, जिस प्रकार पंखे को बिना हिलाए – डुलाए उससे हवा प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं हो सकता।

विशेष –

- कवि के अनुसार बिना परिश्रम के विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती।

- भाषा भावानुकूल है।

4. पोथी पढ़ि – पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।

ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय॥

शब्दार्थ :

- पोथी = ग्रन्थ, पुस्तक।

- जग = संसार।

- पंडित = विद्वान्।

- भया = हुआ।

- आखर = अक्षर।

- प्रेम = प्यार।

- सो = वही।

- पढ़ि = पढ़कर।

प्रसंग – प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर – प्रेम के सच्चे रस में डूब जाता है, वही विद्वान् है।

व्याख्या – कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ – पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं किन्तु कोई भी सच्चा विद्वान् नहीं बन सका। दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर – प्रेम के केवल ढाई अक्षर को पढ़ लेता है, वह सच्चा विद्वान् बन जाता है। ईश्वर प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं होता।

![]()

विशेष –

- कवि ने ईश्वर प्रेम में डूबने वाले व्यक्ति को सच्चा विद्वान् कहा है।

- भाषा सरल तथा सहज है।

5. बोली एक अमोल है, जो कोई बोलै जानि।

हिये तराजू तौलि कै, तब मुख बाहर आनि॥

शब्दार्थ :

- अमोल = अनमोल।

- जानि = समझ कर।

- हिये = दिल के।

- तराजू = तकड़ी।

प्रसंग – प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने सोच – समझकर बोलने की शिक्षा दी है।

सरलार्थ – कबीर जी कहते हैं कि बोली (वाणी) बड़ी अनमोल है। इसे सोच समझकर बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और फिर मुँह से निकालना चाहिए। भाव यह है कि अच्छी और मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए।

विशेष –

- कवि ने मीठी बोली के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

- भाषा सरल, सहज और विचारानुकूल है।

6. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर।

शब्दार्थ :

- पंथी = मुसाफिर।

- लागै = लगते हैं।

- अति दूर = बहुत ऊपर।

![]()

प्रसंग – प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने बताया है कि परोपकार से ही व्यक्ति बड़ा बनता है।

सरलार्थ – कबीर जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह किसी व्यक्ति के बड़ा होने से क्या लाभ ? खजर का पेड न तो किसी थके – हारे मुसाफिर को छाया दे सकता है और न फल। खजूर के फल बहुत ऊपर लगते हैं, जो आसानी से नहीं प्राप्त किये जा सकते। भाव यह है कि वही व्यक्ति बड़ा माना जा सकता है, जो दूसरों को लाभ पहुँचाए।

विशेष –

- कवि ने उसी व्यक्ति को बड़ा मानने को कहा है जो दूसरों की सहायता कर सकता है।

- भाषा सरल, सहज तथा भावानुकूल है।

7. निंदक नियरे राखिये, आँगन कुटि छवाय।

बिन पानी साबुन बिना, निरमल करे सुभाय॥

शब्दार्थ :

- निन्दक = निन्दा करने वाला।

- नियरे = समीप, निकट।

- आँगन = घर के बाहर स्थान।

- कुटि = कुटिया।

- छवाय = छाकर, बना कर।

- निरमल = स्वच्छ।

- सुभाय = स्वभाव।

प्रसंग – प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने निन्दा करने वाले व्यक्ति के लाभ बताए हैं।

सरलार्थ – कबीरदास जी कहते हैं कि निन्दा करने वाले व्यक्ति का भी महत्त्व होता है। अतः उसे अपने आस – पास ही रखना चाहिए। यदि सम्भव हो तो अपने घर के आँगन में ही उसके लिए छप्पर डाल देना चाहिए। निन्दक व्यक्ति तो बार – बार हमारे अवगुणों को बताता है और इस प्रकार वह साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल एवं स्वच्छ बना देता है।

विशेष –

- कवि ने निन्दक को ऐसा व्यक्ति कहा है जो हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बना देता है।

- भाषा भावानुकूल है।

![]()

8. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय।

जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोय॥

शब्दार्थ :

- देखन = देखने।

- मिलया = मिला।

- कोय = कोई।

- खोजा = ढूंढा।

- आपनो – अपना।

प्रसंग – प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने सबसे अधिक बुरा स्वयं को कहा है।

सरलार्थ – कबीरदास जी कहते हैं कि जब वे संसार में बुरे व्यक्ति को देखने निकले तो उन्हें कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला लेकिन जब उन्होंने अपने दिल में ढूँढ़ना शुरू किया तो उन्हें सबसे बुरा व्यक्ति स्वयं को ही पाया। भाव यह है कि सबसे ज्यादा बुराई व्यक्ति के अपने मन में छिपी है।

विशेष –

- कवि के मन में व्याप्त बुराई को ढूँढ़ने को कहा।

- भाषा सरल, सहज तथा भावानुकूल है।

9. अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।

अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप॥

शब्दार्थ :

- अति = अत्यधिक,

- चूप = चुप रहना।

प्रसंग – प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने किसी भी चीज़ की अधिकता को व्यर्थ माना है।।

सरलार्थ – कबीर जी कहते हैं कि अत्यधिक वर्षा होने का कोई लाभ नहीं है। न ही अत्यधिक धूप का कोई लाभ है। अत्यधिक बोलना भी ठीक बात नहीं है और न ही अत्यधिक चुप रहना ही ठीक है।।

![]()

विशेष –

- कवि ने किसी भी चीज़ की अत्यधिकता को व्यर्थ कहा है।

- भाषा सरल और सहज है।